De l’animal-machine à l’animal-sujet

Vous êtes ici

Read in English [2]

Read in English [2]De l’animal-machine à l’animal-sujet

(Cet article est extrait du dossier « L’intelligence animale se dévoile », paru initialement dans le n° 14 de la revue Carnets de science [7])

Voilà plus de trois siècles que l’anecdote circule, mais elle reste collée à la peau du théologien Nicolas Malebranche : dans les années 1670, ce zélé disciple de Descartes n’aurait pas hésité à frapper à coups de pied sa propre chienne pour comparer les cris de l’animal aux sons qu’émet une cloche lorsqu’on la frappe. Il avait beau jeu de se réclamer des thèses de son maître René Descartes qui, dans le Discours de la méthode, écrivait qu’il vaut mieux supposer que les animaux « se meuvent comme des machines » plutôt que d’imaginer qu’ils aient, comme les humains, une âme immortelle. Pour le penseur, les chiens ou les singes ne sont jamais que des automates, simplement plus perfectionnés que des horloges mécaniques...

Les historiens des idées discutent encore aujourd’hui pour désigner qui de Descartes ou de Malebranche porte la plus grande responsabilité dans cette conception de l’animal-machine. Si la référence aux horloges a été rapidement dépassée, le modèle cartésien d’un animal réduit à répondre mécaniquement à des stimuli est resté bien vivace jusqu’à l’aube du XXe siècle. Dès le milieu du XIXe siècle cependant, les lignes commencent à bouger. En France, l’effervescence naturaliste touche parmi d’autres le zoologiste Isidore Geoffroy Saint-Hilaire qui, en 1854, utilise pour la première fois le terme d’éthologie, forgé à partir du grec ethos, qui désigne l’« usage » ou la « coutume ». Ce néologisme consacre alors l’intérêt grandissant de nombreux savants pour l’étude du comportement, celui de l’homme comme celui de l’animal. Plusieurs générations d’éthologues vont multiplier l’observation des comportements animaux, d’abord d’une manière purement descriptive, avant de passer, au XXe siècle, à une approche plus expérimentale.

Du réflexe à la prise de décision

Ils découvrent chez l’animal des compétences insoupçonnées, à commencer par celle de l’apprentissage. Au début des années 1930, les rats entrent en masse dans les laboratoires et le psychologue américain Skinner montre que ceux-ci peuvent modifier leur comportement à coups d’essais et d’erreurs – l’animal apprend à activer un levier pour ouvrir sa cage et accéder à de la nourriture. Mais le schéma mécaniste domine encore car on considère que l’animal, soumis à un certain conditionnement, ne fait que réagir aveuglément par réflexes – comme le démontre, à la même époque, le physiologiste russe Ivan Pavlov avec des expériences comparables sur les chiens.

D’autres études cependant commencent à ébranler nos certitudes sur la supériorité humaine. « On s’est aperçu que l’animal, considéré comme une machine et censé fonctionner par stimulus-réponse, ne fonctionnait pas tout à fait comme ça, explique Pierre Le Neindre, ingénieur agronome et éthologue à l’Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement (Inrae), et coordinateur d’une vaste expertise scientifique sur la conscience animale1. On observe qu’il répond aussi à des situations selon la manière dont il les perçoit, qu’il prend des décisions en fonction de son environnement et de son vécu antérieur. » Un individu conscient de la situation dans laquelle il se trouve, capable de s’adapter aux circonstances et de se concevoir dans le temps : l’éthologie se donne ainsi une définition de l’intelligence animale.

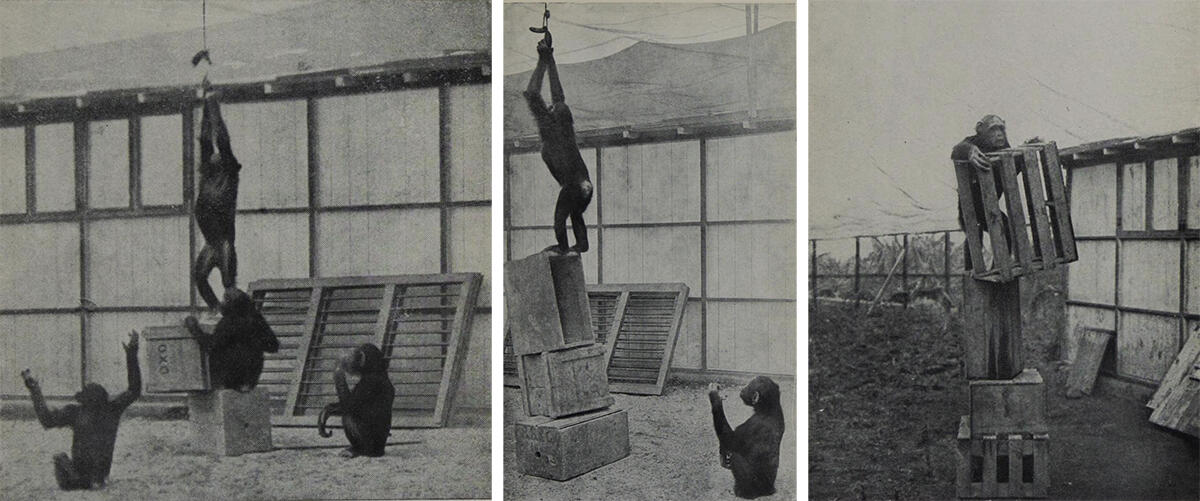

On l’observe d’abord chez le chimpanzé, avec les expériences fondatrices du psychologue allemand Wolfgang Köhler, entre 1913 et 1917. Pour vérifier la capacité du singe à s’adapter à son environnement immédiat, Köhler suspend une banane au plafond d’un local rempli de caisses éparses. Le test vise à découvrir si l’animal va comprendre qu’il lui faut empiler les caisses pour atteindre la banane. S’il fait au début un peu n’importe quoi, soudain le chimpanzé découvre la solution et envisage la forme de l’empilement. Comme s’il avait bel et bien une vision globale de la situation et faisait preuve d’une capacité, proche de celle de l’être humain, à interagir avec son environnement. Une aptitude qui colle mal avec le schéma du stimulus-réflexe et du conditionnement...

Depuis les chimpanzés de Köhler, bien d’autres espèces, vertébrées ou non, bien plus éloignées de l’humain que ne le sont les primates d’un point de vue phylogénétique, ont révélé des compétences longtemps vues comme l’apanage de l’espèce humaine. Ainsi, les martres à tête grise d’Amérique du Sud raffolent aussi des bananes, mais se les font souvent chiper par d’autres animaux, plus agiles qu’elles. Qu’à cela ne tienne : elles les cueillent encore vertes, pour les laisser mûrir en lieu sûr et venir les déguster quelques semaines plus tard ! Voilà donc des mammifères capables de se projeter dans le temps et l’espace. À l’instar des animaux d’élevage, qui sont pourtant totalement dépendants de ce qu’on leur donne et n’ont que rarement l’occasion de prendre des décisions. Pierre Le Neindre a montré que des agneaux pouvaient apprendre certains gestes inhabituels qui ne délivraient une récompense que par des effets indirects, ce qui signifie que, même privé d’autonomie, l’animal éprouve des attentes vis-à-vis de l’avenir.

Des performances cérébrales proches des nôtres

On ne compte plus désormais les articles relatant de nouvelles performances chez les animaux, toutes espèces confondues. Les « propres de l’homme » tombent les uns après les autres : les animaux utilisent des outils, comme le démontre la primatologue Jane Goodall dès les années 1960, ils savent compter, ont de la mémoire et sont capables de se projeter dans l’avenir, ils ont des émotions aussi, et partagent même des formes de langage plus élaborées qu’on ne l’avait imaginé. Les oiseaux eux-mêmes – longtemps considérés comme peu intelligents – révèlent dans les années 1980 des aptitudes insoupçonnées : Alex, le perroquet gris du Gabon de l’éthologue américaine Irene Pepperberg, révolutionne le regard qu’on porte sur eux en se montrant non seulement capable de nommer les objets, mais aussi d’utiliser une cinquantaine de mots et de former des phrases comme « Je veux boire ». Alex pouvait également donner la forme et la matière d’un objet, compter jusqu’à 6 et dire combien il y avait d’objets d’une couleur donnée dans un ensemble d’objets.

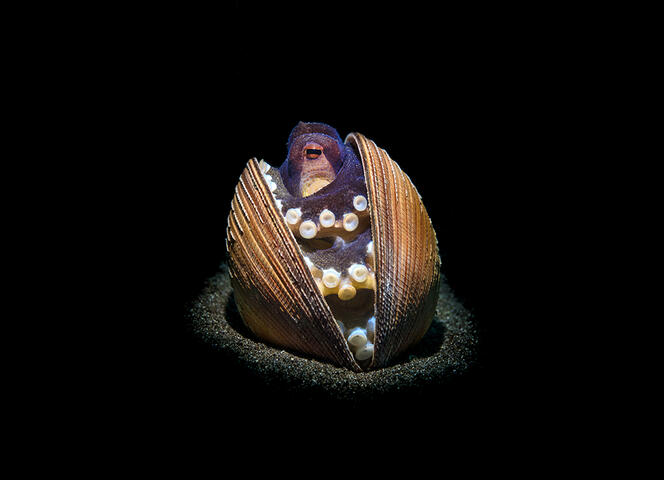

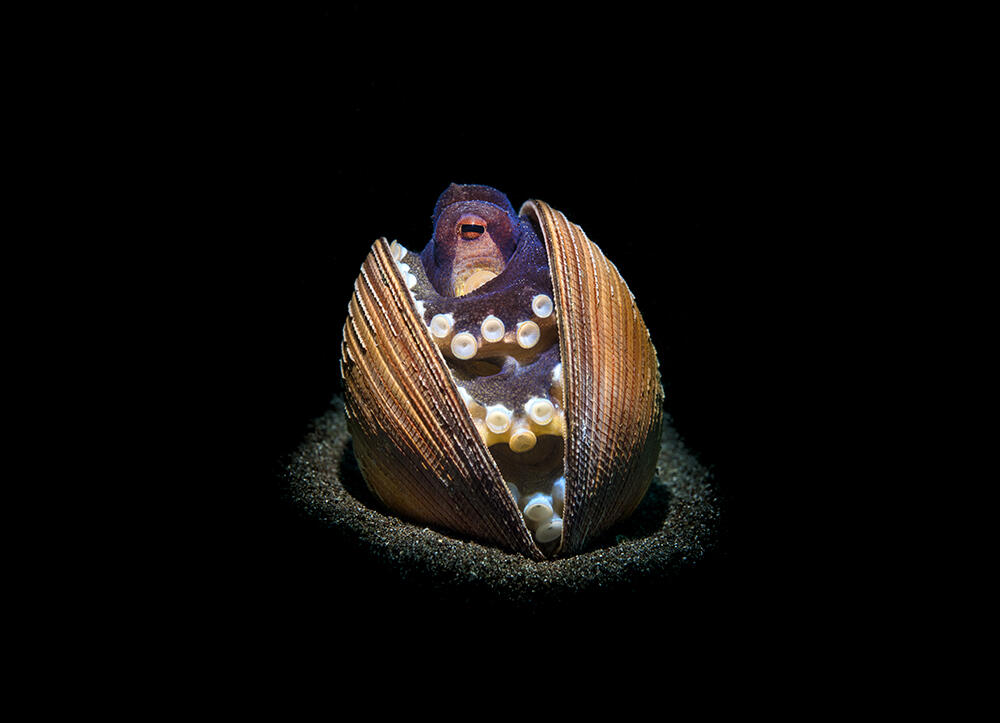

En réalité, on avait toujours pensé que les oiseaux étaient dépourvus de néocortex, zone du cerveau impliquée dans les capacités cognitives complexes chez les mammifères. « On s’est aperçu qu’il existe dans le cerveau de l’oiseau une zone, qu’on appelle le pallium, qui concentre une très forte densité de neurones, comparable à ce que l’on trouve chez les primates et même supérieure dans le cas des perroquets et des corvidés, révèle Dalila Bovet, éthologue au laboratoire Éthologie, cognition, développement, à l’université Paris-Nanterre. On peut considérer le pallium comme l’équivalent du néocortex chez les mammifères. » De quoi remettre sérieusement en doute la vieille idée selon laquelle l’homme possède le cerveau, sinon le plus gros, du moins le plus performant de toutes les créatures vivantes. Car depuis que les neurosciences en explorent les mécanismes, y compris chez les espèces animales, « on constate que le cerveau des vertébrés, poissons compris, est très proche du nôtre, indique le neurobiologiste et philosophe Georges Chapouthier. Parmi les invertébrés, les céphalopodes – les poulpes et les seiches, en particulier –, bien que très différents dans leur anatomie, ont des performances cérébrales étonnamment proches des nôtres. »

Le rire du rat et du chimpanzé

Un autre propre de l’homme, celui d’une organisation sociale sophistiquée, résiste encore ? L’identification d’individus dominants dans les groupes de nombreuses espèces animales, de même que la logistique implacable qui fait la loi dans les ruches ou dans les fourmilières, montrent qu’il n’en est rien. Dalila Bovet souligne l’intérêt qu’ont des animaux à développer des capacités de coopération entre individus, comme l’échange de nourriture. « Certaines chauves-souris vampires ne se nourrissent que de sang et ne peuvent rester plus de 48 heures sans trouver de proie. Lorsque c’est le cas, les compagnes de la chauve-souris en difficulté lui régurgitent une partie du sang qu’elles ont pu récolter. De cette manière, tous les membres du groupe parviennent à survivre. »

Mais le rire ? S’il n’en reste qu’un, qui pourra contester que le rire soit le propre de l’homme ? « Les rats rigolent sans arrêt quand on les chatouille, répond Georges Chapouthier, le neuroscientifique estonien Jaak Panksepp l’a démontré. Les ratons jouent entre eux en passant leur temps à rire, mais on ne les entend que dans les ultrasons. Moi-même, j’ai vécu un an avec des chimpanzés et ceux-ci adorent faire des farces. L’un d’entre eux, très amical, se précipitait parfois vers moi avec un air de menace que je ne m’expliquais pas. Un jour, je me suis mis en retrait comme s’il me faisait peur, et il est parti en rigolant ! Sa menace, c’était une blague, mais j’ai mis un peu de temps à le comprendre. » Derrière le rire et l’humour, c’est aussi tout un registre d’émotions et de sentiments qui se révèle dans la vie animale et devient un champ d’observation à part entière.

Savoir que l’on sait… ou que l’on ne sait pas

Des capacités cognitives telles que l’on ne peut plus mettre en doute le fait que les animaux sont conscients, c’est-à-dire qu’ils ont une perception du monde, qu’ils savent où ils sont, où ils vont et ce qu’ils font. Cette conscience s’accompagne vraisemblablement d’une conscience de soi, mais cela reste à démontrer pour la grande majorité des espèces, ainsi qu’une conscience d’autrui. Quand on observe par exemple deux chimpanzés de rang inférieur capables de s’allier contre un troisième, dominant, cela suppose qu’ils savent qui ils sont, où ils se situent dans le groupe, qui et où sont les autres et, enfin, que l’autre pense, faute de quoi aucune alliance n’est possible. Ces animaux sont donc capables de reconnaître l’existence d’états mentaux chez eux-mêmes comme chez les autres individus, une double aptitude désignée par les sciences cognitives comme la théorie de l’esprit.

On peut même parler, chez certaines espèces, de métacognition, c’est-à-dire la faculté de savoir que l’on sait ou que l’on ne sait pas. Des expériences en ce sens ont été réalisées avec des dauphins à qui l’on demande de reconnaître deux sons, l’un de basse fréquence, l’autre de haute fréquence, liés à deux leviers différents. Quand le dauphin croit reconnaître une basse fréquence, il appuie sur le levier A, et sur B pour la haute fréquence. Une bonne réponse lui donne droit à une récompense. Progressivement, on réduit la différence de fréquence entre les sons et il devient de plus en plus difficile de les attribuer à l’une ou l’autre fréquence. Le dauphin n’est plus certain de la réponse : il actionne alors un troisième levier, qui ne donne droit qu’à une récompense plus maigre. Ce qui, selon les chercheurs, veut dire : je ne sais pas, mais j’espère quand même obtenir ma récompense.

Ces compétences multiples et complexes le démontrent chaque jour un peu plus : l’animal est bien un sujet à part entière, un être ayant des expériences. Un être sensible, en somme, ou comme préfèrent le caractériser désormais les éthologues, un être sentient. Cette notion de sentience, venue du monde de la recherche anglo-saxonne, n’est entrée que récemment dans l’usage français.

« Contrairement au terme de sensibilité, la sentience inclut la notion de conscience, commente la primatologue Élise Huchard, chercheuse au Centre d’écologie fonctionnelle et évolutive2, à Montpellier. Dire d’un être qu’il est sentient, c’est reconnaître qu’il a des expériences subjectives, qu’il est présent au monde en tant que sujet et pas seulement objet, ce qui implique des formes de conscience et de conscience de soi. » La sentience implique ainsi que le sujet a des objectifs et une intentionnalité, alors que la sensibilité est plutôt liée à une forme de passivité, avec de la perception et des réactions, mais sans l’idée d’un sujet agissant. « En éthique, la sentience est une porte d’entrée à la considération morale, ajoute la chercheuse. Dès lors qu’un individu est sentient, il devrait être digne de considération morale, sachant que, de ce que l’on en sait aujourd’hui, la plupart des vertébrés le sont, ainsi que certains invertébrés comme les céphalopodes. »

Les observations de terrain reconnues

Dans le même esprit, Cédric Sueur parle, lui, d’agentivité. Éthologue à l’Institut pluridisciplinaire Hubert Curien3, il envisage celle-ci comme « la capacité d’un individu à agir sur son environnement de manière intentionnelle, donc avec une forme de conscience ». Une approche très semblable à celle de la sentience, mais qui souligne davantage, selon lui, le statut de sujet qu’il faut reconnaître à l’animal, non seulement pour des raisons éthiques, mais aussi scientifiques. « Laisser les animaux exprimer leurs réactions et leurs comportements est indispensable si l’on veut évaluer leurs compétences cognitives réelles, souligne le chercheur. Or, nos préjugés ou les conditions d’expérimentation entravent encore souvent leur agentivité. »

Les conditions et les possibilités d’expérimentation sont l’une des deux grandes limites qui freinent encore les éthologues dans leur désir de mieux comprendre ce que pensent et vivent les animaux. Longtemps l’expérimentation a été la règle, par opposition à l’observation sur le terrain. « On ne pouvait prétendre faire de la science à partir des seules observations en milieu naturel, rappelle Élise Huchard. Pour obtenir des résultats scientifiques, il fallait des expérimentations standardisées, réalisées dans des conditions de laboratoire. » Aujourd’hui, la validité du travail sur le terrain est largement reconnue, alors qu’on pointe les biais liés à certaines expériences comportementales, qui proposent aux animaux des tâches parfois déconnectées de leur environnement naturel et sensoriel, qui peuvent engendrer du stress et soulever des problèmes éthiques liés au maintien en captivité des sujets d’étude. Leurs comportements peuvent aussi être biaisés par la présence du chercheur ou de la chercheuse... Mais les observations sur le terrain exigent énormément de temps et peuvent être contraintes par des difficultés logistiques, et se limitent souvent à des approches corrélatives qui ne permettent pas d’établir la causalité d’un phénomène. Si bien que les deux approches, laboratoire et terrain, sont plus complémentaires qu’antagonistes.

Vers un anthropomorphisme critique

La seconde grande limite est plus profonde : comment éviter de comparer le vécu des animaux à notre propre vécu, et de réintroduire une échelle de valeurs ? Pendant des années, l’anthropomorphisme a été considéré comme le piège à éviter à tout prix : en aucun cas, le chercheur ne devait prêter à l’animal des comportements comparables à celui des humains ou interpréter ses réactions en les comparant aux nôtres. On connaît l’exemple de certaines mimiques faciales de primates qu’on est tenté de comprendre comme des sourires, mais des formes d’anthropomorphisme moins naïf peuvent se glisser jusque dans les neurosciences. Si on a cru trop longtemps que les oiseaux, mais aussi les poissons et des espèces très éloignées de la nôtre n’avaient que des capacités cognitives et émotionnelles limitées, c’est bien parce qu’on était convaincu que ces animaux n’avaient pas un cerveau comparable au nôtre et qu’il était par conséquent inutile de s’y intéresser.

L’éthologie est entrée dans une nouvelle phase. On juge désormais que cette suspicion radicale envers l’anthropomorphisme s’est avérée plutôt contre-productive en tuant dans l’œuf toute une série de pistes et d’hypothèses de recherche. Notre regard sur le monde est par définition anthropomorphique, il ne faut donc pas chercher à le fuir, mais en être conscient. À charge pour le chercheur de pratiquer alors ce que Cédric Sueur nomme « un anthropomorphisme critique, qui donne la possibilité d’émettre plusieurs hypothèses, mais de s’appuyer ensuite sur des démonstrations rigoureuses et scientifiques pour valider telle ou telle compétence cognitive chez l’animal, sans jugement de valeur ». Et le chercheur d’insister : cette méthode critique considère l’intelligence animale ou les intelligences animales dans leur singularité – chaque espèce réagit avec ses propres contraintes et dans son propre milieu –, sans chercher à les comparer d’un point de vue qualitatif avec l’intelligence humaine, ni à établir une nouvelle hiérarchie au sein du règne animal.

Pour autant, l’anthropomorphisme critique n’empêche pas de faire preuve d’imagination et de tenter, autant que faire se peut, de « penser animal ». En se souvenant, par exemple, que les types de perception, très différents d’une espèce à l’autre, sont un élément capital de la cognition. Des oiseaux réagissent positivement au test du miroir, utilisé pour juger de l’aptitude à la conscience de soi, mais pas les chiens. Or, ce dispositif fait appel uniquement au sens de la vue, et des tests du même ordre adaptés au sens de l’odorat ont montré que les chiens y réagissent positivement… Penser animal, c’est aussi se faire à l’idée, même si l’exercice est loin de nous être familier, que l’intelligence n’est pas obligatoirement une question de degrés, mais qu’elle peut se déployer selon des actions et des modes divers – l’intelligence collective des fourmis en est une des multiples illustrations. Penser, donc, en termes de différences et non pas de supériorité. Nous n’entrerons jamais dans la tête des animaux, mais à mieux les connaître, nous ne pourrons que mieux les respecter. ♦