A la une

Je me suis fait l’écho plusieurs fois sur ce blog des recherches en cours au sujet des orpailleurs clandestins qui travaillent en Guyane française. Ces recherches ont commencé en 2016 et représentent un partenariat original entre le CNRS et les Forces armées en Guyane (FAG), formalisé par une convention signée en 2016 et renouvelée en 2018. L’objet est de mieux comprendre le monde du garimpo, notamment ses ressorts sociaux et économiques. Depuis 2016, donc, j’ai eu la chance de pouvoir effectuer une douzaine de missions en compagnie des FAG (auxquelles je souhaite exprimer ici ma gratitude pour le travail effectué en commun) pour essayer de mieux comprendre ce monde souterrain.

S’agissant d’une entreprise à but scientifique, ces missions sont déconnectées de l’action répressive menée par les autorités françaises pour repousser les garimpeiros hors de Guyane. Les entretiens menés ne se sont pas déroulés en parallèle d’opérations Harpie, mais dans le cadre de missions de terrain distinctes, effectuées dans des secteurs dans lesquels il n’était pas prévu d’action à court terme. Mon agenda scientifique a été défini en toute indépendance et l’institution militaire a « joué le jeu » de ce partenariat original d’un bout à l’autre, ce que je pense important à souligner.

Devant la méfiance prévisible des orpailleurs et leur réflexe de se dissimuler dès que la présence de soldats est annoncée dans un secteur, nous avons toujours essayé d’arriver par surprise, de manière à pouvoir engager la conversation et gagner la confiance avant que les orpailleurs disparaissent. Le soulagement de constater qu’il ne s’agissait pas (cette fois-là) d’une mission destinée à détruire leurs établissements, mais d’une prise de contact afin d’engager un dialogue, a dans la plupart des cas permis un déroulement optimal de mon travail. Pour preuve les 275 entretiens formels effectués auprès de garimpeiros et les centaines d’heures de conversations informelles qui les ont entourés.

Crédit : AM SAED 3e REI

Débouler accompagné de soldats en uniforme peut paraître à première vue peu adéquat pour l’étude d’une activité clandestine. Paradoxalement, cela ne l’a pas été tant que cela, et pour plusieurs raisons. La première est que cela permettait aux orpailleurs d’identifier clairement ma place sur l’échiquier. Dans un monde où le soupçon et la crainte de l’espionnage sont omniprésents, cela finit par être un avantage : ils savaient à qui ils parlaient. La seconde raison est que les orpailleurs savent pertinemment que leur activité est illégale aux yeux de la loi française, mais ils ne considèrent pas que leur office ou leur labeur le soient en eux-mêmes. « Nous sommes des travailleurs, pas des bandits » ou « si on fait ça, c’est que nous n’avons pas le choix » sont des phrases que j’ai entendues très souvent. Dès lors, à leurs yeux, expliquer la manière dont fonctionnent les chantiers, les mécanismes économiques, les justifications des conduites dans telle ou telle occasion n’est pas du tout un problème. Au surplus, il s’agit pour eux d’informations de base dont dispose tout garimpeiro.

Plongée dans le monde des orpailleurs

Cette ouverture au dialogue a bien sûr ses limites. On tait des noms, on oublie des détails… Mais au fur et à mesure j’ai bâti une connaissance de leur univers me permettant de temps en temps de souligner qu’on me racontait n’importe-quoi, entraînant des sourires entendus en retour. Croiser systématiquement les informations m’a permis de tester la cohérence de mes déductions. Quand les mêmes mécanismes sont décrits dans des zones situées à des centaines de kilomètres de distance par des personnes différentes, il est permis de penser qu’on touche des éléments solides. La dernière raison de la qualité du dialogue a reposé à la fois sur ma familiarité avec le Brésil et avec l’arrière-plan culturel de ces chercheurs d’or, et au fait que ce que je cherchais à comprendre c’était le système qui se trouvait derrière les comportements individuels. Je n’étais pas là à la recherche de renseignements précis mais en quête d’une compréhension globale.

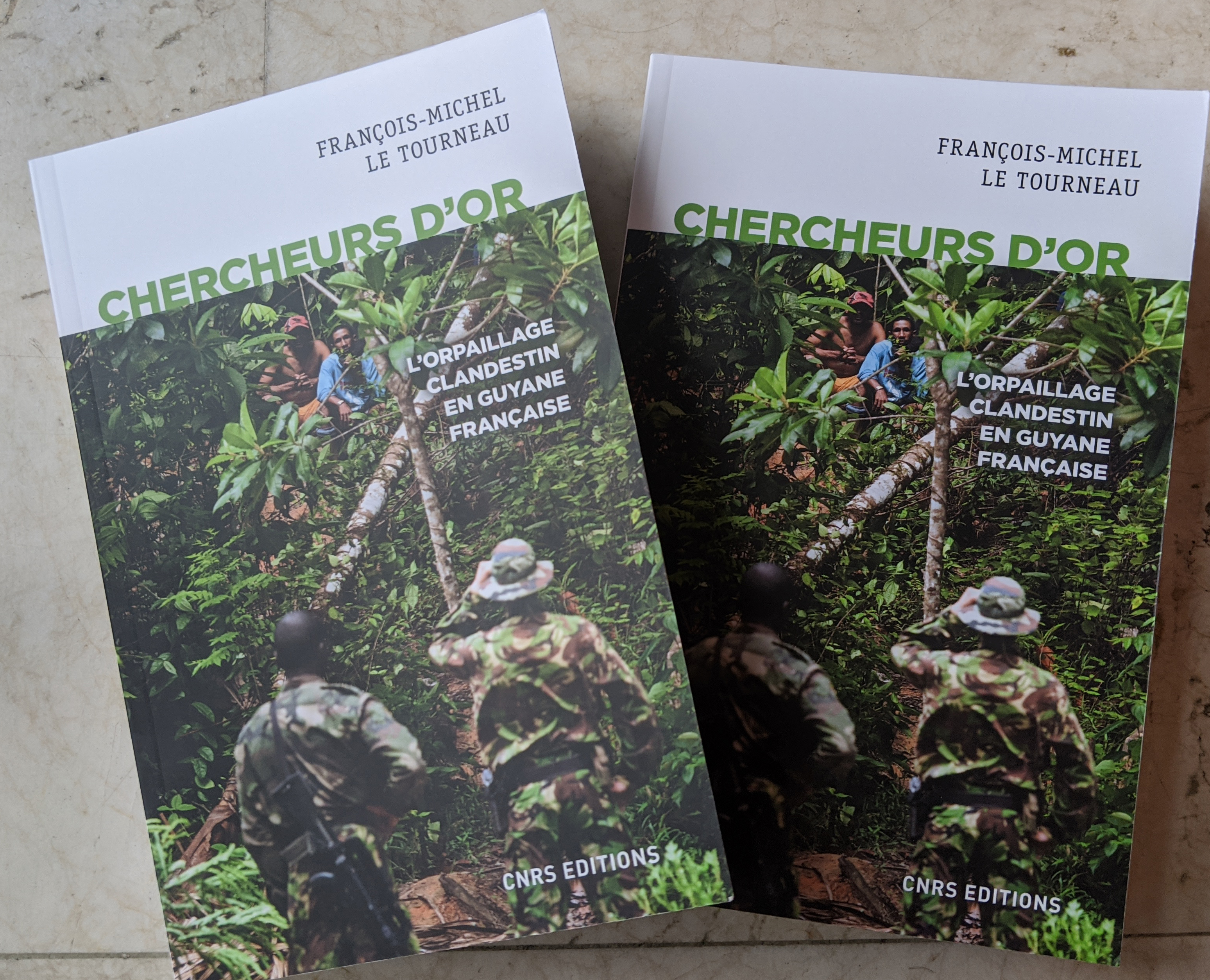

La présentation de ce que je nomme le « système garimpeiro » est à l’origine du livre publié le 2 juillet par les éditions du CNRS : Chercheurs d’or : l’orpaillage clandestin en Guyane française. Celui-ci essaye de décrire le monde des orpailleurs clandestins de la manière la plus fidèle mais aussi la plus scientifique possible. Cet aspect systémique de l’orpaillage clandestin explique selon moi en grande partie la résilience des garimpeiros face au dispositif destiné à les expulser de Guyane française. Le garimpo est autant une culture partagée par tous ses membres, avec des codes et des règles qui s’appliquent partout, qu’une activité économique. De ce fait, le système résiste aux perturbations car chacun de ses rouages est aisément remplaçable : tout le monde sait comment les choses doivent fonctionner. Par ailleurs, chaque chaînon reposant sur une inflation des prix en fonction des risques, le profit potentiel ouvert par la destruction d’un élément rend extrêmement rentable l’aventure de le remplacer…

De manière intéressante, le positionnement du garimpo comme un monde informel et souvent clandestin s’insère aussi dans une tradition historique. Les premiers garimpeiros du Brésil exploitaient or et diamants à l’insu de la couronne portugaise, et ils étaient violemment réprimés. Ils comptaient néanmoins sur la bienveillance de commerçants qui acceptaient leur or en échange de leurs produits (à un prix compensant les risques pris) et leur permettaient de se maintenir dans des zones éloignées et peu habitées. C’est l’origine de leur nom : garimpeiros désigne ceux qui se cachent « dans les replis des collines » (grimpas das serras). En Guyane française, au début du XXe siècle, les « maraudeurs » ne faisaient pas autrement. Ces descriptions anciennes n’ont pas pris une ride et pourraient s’appliquer mot pour mot aujourd’hui.

« Mais alors, quelle est la solution au problème ? » sera-t-on tenté de demander. Le livre que je propose ne répond pas à cette question, et c’est volontaire. Il me semble tout d’abord que le rôle de la science (et particulièrement des sciences humaines et sociales) est de porter de la connaissance sur la place publique afin que citoyens et décideurs puissent se l’approprier pour faire et justifier leurs choix. Se prévaloir de la connaissance plus en profondeur d’une situation pour penser qu’on a nécessairement les meilleures solutions me semble une tentation dangereuse pour les scientifiques – on en a eu assez d’illustrations récemment, et j’ai refusé d’y tomber en rédigeant ce livre. Les responsables politiques et ceux des administrations pourront, je l’espère, prendre en compte les éléments que j’apporte, mais ils les complèteront évidemment par des perspectives et des éléments liés à leur position, qu’il m’est plus difficile d’appréhender.

La forêt guyanaise, un trésor à préserver

Au surplus, et au risque de tomber dans une lapalissade, s’il existait une solution simple, elle aurait déjà été trouvée et mise en œuvre. Résoudre le problème de l’orpaillage clandestin en Guyane ne peut se faire d’un coup de baguette magique, car le problème tient autant des complications liées aux interventions en forêt tropicale qu’aux inégalités de développement entre les différents pays qui entourent le département français. Face à cette complexité, le débat informé entre les citoyens et la transparence des informations me semblent constituer les meilleures méthodes pour avancer.

Au-delà des mesures concrètes que l’on peut imaginer, il faut aussi à mon sens replacer ce débat dans un cadre plus large, celui de la valeur que notre pays et notre société, et plus largement encore la société occidentale, accorde à l’environnement. Si nous considérons – à juste titre – que la forêt de Guyane est un trésor qu’il est fondamental de préserver pour les générations à venir, cela signifie que nous devons collectivement investir plus pour sa conservation et pour sa valorisation. Cela signifie des efforts immédiats et concrets (mais combien sommes-nous prêts à payer en plus individuellement pour nous donner les moyens de ces efforts ?) mais aussi tout simplement un engagement ferme et sans faille, à l’égal de ce qui a été le cas pour les droits de l’homme dans les décennies précédentes.

Il faut changer le sens de la marée qui submerge la forêt, et non simplement ériger des digues qui finiront toujours par être submergées. Cela vaut pour la Guyane, mais aussi pour l’Amazonie en général. Il faut faire en sorte que pour les populations locales (orpailleurs compris), préserver la forêt devienne une source de revenu qui contrebalance les autres activités. Le jour où on payera le plastique ou les ferrailles collectés en forêt, ou le fait de replanter des arbres dans les zones dégradées, au prix où on paye le gramme d’or, les garimpeiros seront ravis de changer d’activité et leur connaissance de la forêt ou leur capacité à y vivre durant de longues périodes ne seront plus une difficulté, mais un avantage.

Interview de terrain avec des chercheurs d’or, juin 2019.

Bien sûr on est loin aujourd’hui de cette situation idéale et l’orpaillage clandestin ressemble plutôt à une tragédie grecque. Chaque protagoniste suit une logique qui fait sens pour lui mais qui le mène inéluctablement à la catastrophe. Les garimpeiros veulent nourrir leur famille et s’élever dans la société mais ils détruisent l’environnement et se mettent hors-la-loi. Notre société souhaite les expulser au nom du respect justifié des lois et de l’environnement mais participe du même système économique qui rend le produit de l’orpaillage particulièrement rentable... Et la collision entre les deux entraîne un affrontement qui, s’il reste dans la plupart des cas à un faible niveau de violence, peut parfois dégénérer en drames.

J’espère que le livre qui sort pourra contribuer à en éviter quelques-uns en explicitant certains rouages du garimpo et en démontrant que si des criminels endurcis se cachent parmi les garimpeiros, la plupart d’entre eux sont des pères et des mères de famille, venus non pas pour profiter du système social français mais pour améliorer leur existence au prix d’un dur labeur effectué dans des conditions précaires. Cela ne justifie ou n’excuse pas leur présence, mais cela permet de mieux la comprendre. Quant au travail entrepris en coopération avec les FAG sur ce sujet, il ne me semble pas s’achever avec cette publication, qui n’est finalement qu’une étape. Il reste encore bien des zones d’ombre et des points à préciser, et j’espère que cette collaboration originale pourra se poursuivre.