A la une

Le monde de l’orpaillage illégal tel qu’il se pratique en Amazonie ou en Guyane française entraîne souvent une grande incompréhension vis-à-vis des modes de rémunération et des motivations de ceux qui s’y engagent. Dans nos sociétés où le salariat est devenu la norme, la possibilité que l’on puisse exercer une activité au profit incertain et pour une durée indéterminée au départ déconcerte. Et pourtant, il s’agissait d’une pratique courante en Europe et aux États-Unis au XIXe siècle. En témoigne la fameuse histoire de Moby Dick, écrite par Herman Melville en 1851.

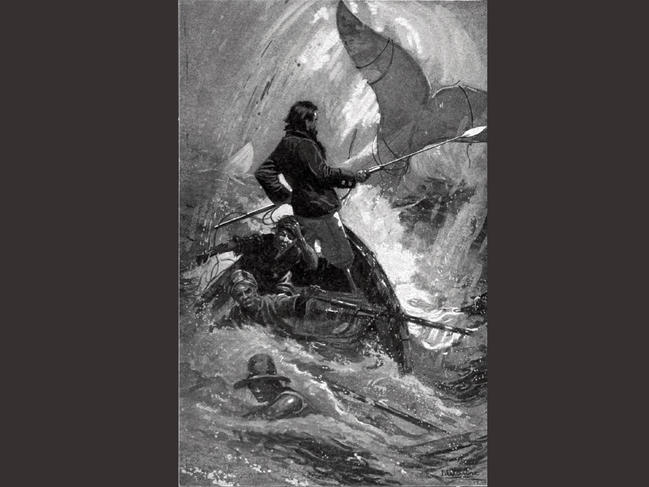

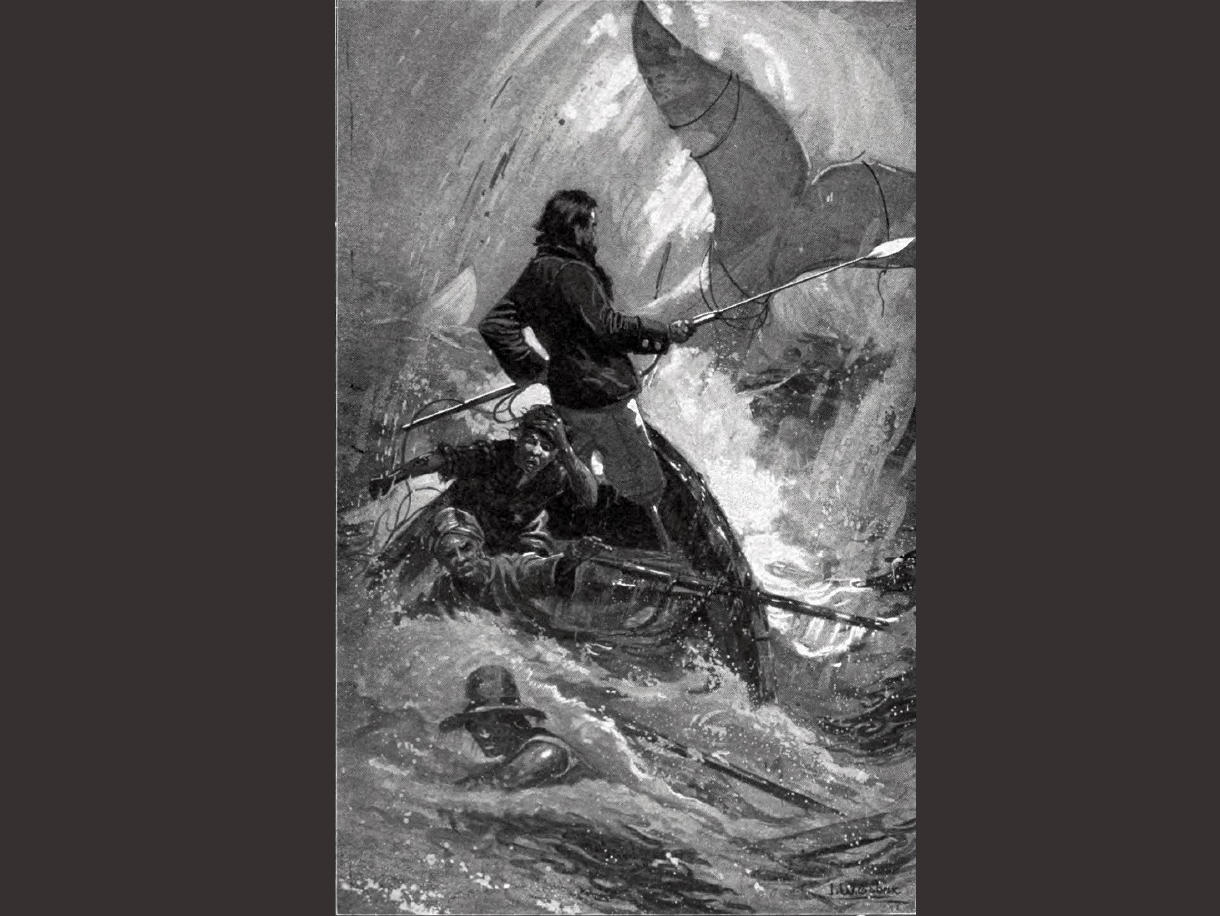

Lui-même ancien marin sur un navire baleinier, Melville y fait le récit de la chasse au mythique cachalot blanc par le sombre capitaine Achab, qui finira par y perdre son vaisseau, son équipage et sa propre vie. L’histoire est principalement un prétexte pris par l’écrivain pour décrire par le menu l’activité de chasse à la baleine et son caractère aléatoire et dangereux. Le parallèle avec le monde de l’orpaillage est tellement saisissant qu’il vaut la peine d’utiliser les mots de Melville pour l’explorer.

Tout commence avec l’engagement. Se présentant devant les armateurs, le narrateur et son ami Queequeg sont embauchés mais leur rémunération n’est pas un salaire, mais une « lay », une part des bénéfices qui seront réalisés à la fin du voyage par la vente des barils d’huile de baleine – si bénéfice il y a. Dans cette répartition, les armateurs et le capitaine, qui ont investi pour que le voyage ait lieu, toucheront la plus grosse part. Les marins, bien moins. On propose ainsi au héros seulement 1/300e, alors que son collègue harponneur – un métier dangereux mais aussi crucial pour la réussite de l’entreprise, se voit proposer 1/77e. On retrouve là exactement la manière de procéder des garimpeiros : le patron, qui prend à sa charge tous les frais d’exploitation, touche 70 % de l’or produit, les ouvriers se partagent les 30 % restants. La société des orpailleurs est cependant plus égalitaire, car la répartition entre eux se fait à part égale. Aucune profession ou habileté n’est supérieure aux autres, et chacun fait un peu de tout.

Un autre rapprochement que l’on peut faire concerne la réputation que les baleiniers avaient à l’époque de Melville, que l’on pourrait reprendre à l’identique aujourd’hui pour les orpailleurs. L’écrivain américain décrit en effet une profession méprisée alors que le produit de son labeur était pourtant indispensable. L’huile de baleine servait en effet couramment à éclairer les logements de ceux qui la snobaient : « bien que le monde nous regarde de haut, il nous rend toutefois le plus profond des hommages car presque tous les lustres, lampes et chandelles qui brûlent de par le monde sont autant de temples à notre gloire » (chapitre 24). Je pense que les orpailleurs clandestins, souvent montrés du doigt pour les impacts environnementaux, sociaux et sanitaires de leur activité, pourraient en dire autant des bijoux fait du métal qu’ils extraient qui brillent sur les poitrines ou aux oreilles de ceux qui les dénigrent…

Les chasseurs de baleine décrits par Melville sillonnent les mers sans trêve, découvrant de nouveaux recoins et s’aventurant là où aucun marin avant eux n’était passé : « Pendant des années, le navire baleinier a été le pionnier frayant dans les parties les plus éloignées et les moins connues de la terre. Il a exploré des mers et des archipels qui n’apparaissaient sur aucune carte, où aucun Cook ou Vancouver n’avait jamais navigué. Ils peuvent célébrer les héros des expéditions d’exploration mais je dis que des dizaines de capitaines anonymes sont partis de Nantucket, plus grands que votre Cook ou votre Krusenstern » (chapitre 24). On peut en dire autant des garimpeiros, qui sillonnent sans cesse une forêt amazonienne censément inconnue ou impénétrable, dans laquelle ils localisent des nouveaux gisements dans une exploration sans fin et anonyme – et souvent aussi pirate.

L’engagement dans un voyage de chasse à la baleine se fait au long cours. Le marin part pour deux ou trois ans (la durée n’est pas fixée et dépendra de la chance dans la chasse) durant lesquels il ne reverra ni sa terre, ni sa maison, ni sa famille, et à l’issue desquels il n’a pas de certitude qu’il rapportera un profit : « Durant toute la durée d’un voyage de chasse à la baleine dans les mers du Sud (de loin le plus long des voyages jamais fait par l’homme), et au travers de ses dangers particuliers, une communauté d’intérêt prévaut dans l’équipage où tous, de haut en bas, dépendent pour leur profit non pas de salaires fixes mais de la chance commune ainsi que de leur commune vigilance, intrépidité et dur labeur » (chapitre 33). On ne saurait mieux décrire la communauté de destin qui unit les employés et le patron d’un chantier d’orpaillage, tous se trouvant soumis à l’habileté particulière de chacun dans l’exploitation, mais aussi au facteur chance qui fait qu’un gisement localisé s’avère plus ou moins rentable, faisant la différence entre une entreprise qui compensera à peine leur travail et une qui les rendra riches – car cela arrive aussi. Comme chez les orpailleurs, l’incertitude existe chez les baleiniers non seulement sur l’ensemble du voyage, mais à chaque fois qu’ils se mettent à l’eau pour essayer d’attraper un cachalot, qui souvent leur échappe malgré tous leurs efforts : « Souvent, par temps clair et plaisant, durant douze, quinze, dix-huit ou vingt heures d’affilée, ils sont engagés sur leurs canots, ramant constamment ou poussés par leur voile, chassant les baleines ou, par intervalles de soixante ou soixante-dix minutes, attendant calmement qu’elles reviennent à la surface ; et cependant avec peu de succès pour leur labeur » (chapitre 114).

La nostalgie de la terre natale ou de la famille se faisait sentir, bien sûr, auprès des marins. Même le capitaine Achab, malgré son obsession de se venger de Moby Dick, finit par l’exprimer : « C’est en ce moment – oui, c’est la sieste du midi, maintenant – que mon garçon s’éveille avec vivacité ; il s’assied sur son lit, et sa mère lui parle de moi, de son cannibale de vieux père ; de comment je suis loin sur l’océan profond, mais que je reviendrai encore pour le bercer sur mes genoux. C’est ma Marie, ma Marie elle-même ! Elle a promis à mon garçon que tous les matins ils iraient sur la colline pour avoir les premiers la vision de la voile de son père qui revient » (chapitre 132). Chez les orpailleurs aussi le maintien des liens avec leurs familles et la nostalgie de la maison et des enfants que l’on voit peu souvent, sont des motifs omniprésents. Ils sont cependant mieux lotis que les baleiniers de jadis, les communications étant bien plus faciles (relativement). Autrefois les radios BLU couplés aux téléphones par l’intermédiaire des « centrales » permettaient d’échanger des nouvelles plus ou moins sporadiquement. Aujourd’hui, les systèmes d’internet par satellite permettent de se connecter via Whatsapp ou autres systèmes de messageries en direct, de parler, voire de faire des vidéos – mais toujours à prix d’or, bien sûr.

Enfin, bien que l’océan ne soit la propriété de personne, des règles ont été érigées par les baleiniers pour savoir à qui appartiennent les prises afin d’éviter les disputes et les affrontements : « Ainsi, les plus violentes disputes se produiraient entre les pêcheurs s’il n’y avait des règles, écrites et non écrites, acceptées par tous et applicables à tous les cas » (chapitre 89). Dans le cas de l’orpaillage, les choses ne sont pas différentes, même si les règles en question sont toutes non écrites et informelles. La manière dont la découverte d’un placer ou d’un gisement entraîne un droit de propriété sur celui-ci, la possibilité d’exploiter ou pas en amont ou en aval, le temps que ces « concessions » durent, etc. font tous l’objet d’une codification minutieuse destinée à éviter les conflits et à créer un environnement le plus serein possible, seul moyen de garantir une exploitation profitable. On ne peut en effet pas travailler, investir dans des machines, organiser un chantier dans un environnement qui ne propose pas un minimum de sécurité et de stabilité.

Le dernier point commun entre baleiniers et garimpeiros se trouve dans leur capacité à résoudre le paradoxe entre le désordre apparent et la méticulosité de l’exploitation qui, seule, garantit le profit. Ainsi Melville énonce cette proposition qui vaut pour les deux mondes décrits dans ce billet : « il y a des entreprises dans lesquelles un désordre méticuleux est la bonne méthode ».

Ce que le parallèle entre la chasse à la baleine et l’orpaillage illégal nous révèle c’est que de nombreuses entreprises économiques sont fondées sur l’imprévisibilité et la chance. Elles étaient fréquentes dans les siècles précédents et souvent liées à l’exploitation extractiviste des ressources naturelles, biologiques (chasse aux peaux, aux baleines, à la morue, etc.) ou minières (or, diamants, cassitérite, etc.). On peut alors se demander si le système garimpeiro, présent en Amazonie brésilienne comme en Guyane française, est une survivance du passé vouée à disparaître face à une exploitation plus ordonnée sur le plan social et environnemental, ou bien si elle est le révélateur du fait que les activités informelles et incertaines sont toujours associées aux activités économiques formelles, accompagnant ces dernières partout où elles se trouvent, mais dans l’ombre… ♦