Vous êtes ici

Au Lautaret, la montagne est un laboratoire

Quand on nous a annoncé le but de notre randonnée – aller collecter des algues « rouges » dans la montagne –, on a cru mal entendre. Mais après avoir passé le mythique col du Galibier (connu de tous les fans du Tour de France), puis grimpé une petite heure sur un sentier du massif des Cerces, les premiers névés apparaissent et l’on doit se rendre à l’évidence. Ce sont bien de minuscules particules rouges que l’on aperçoit dans la neige, celles-là mêmes qui donnent leur nom aux « neiges de sang » (ou « sang des glaciers ») bien connues des montagnards. « On trouve des algues dans tous les milieux, l’océan, les lacs, le sol, la neige…, confirme Éric Maréchal, biochimiste végétal au laboratoire de physiologie cellulaire et végétale de Grenoble1. Celles-ci sont microscopiques et sont à peine plus grosses qu’un grain de neige. Normalement, elles sont vertes et sont noyées dans la neige. Mais au sortir de l’hiver, les névés commencent à fondre et les algues reçoivent soudain beaucoup d’UV (on reçoit en montagne 30 % d’UV de plus qu’en plaine, NDLR) ; sans la protection de l’épaisse couche de neige qui les maintient à 0 °C, elles sont confrontées à des écarts extrêmes de température… » Stressées par ce changement brutal d'environnement, les microalgues produisent alors un puissant antioxydant de couleur rouge, l’astaxanthine, de la famille des caroténoïdes.

Des algues dans la neige

Avec le projet Alpalga qu’il pilote depuis deux ans, Éric Maréchal cherche à en savoir plus sur ces algues que l’on retrouve aussi aux latitudes polaires – quelles sont les différentes espèces présentes, leur physiologie, leur développement, et quel est l’effet du changement climatique et de son cortège de symptômes (recul des glaciers, raccourcissement des épisodes de neige, disparition plus rapide de la couverture neigeuse) sur ce fragile écosystème qui accueille aussi champignons microscopiques et bactéries. Des travaux largement facilités par le Jardin du Lautaret2 que nous avons quitté au petit matin. Unique station de recherche de montagne, il est accessible par la route en toutes saisons, et fournit locaux, dortoirs, laboratoires et assistance logistique aux chercheurs intéressés par les milieux d’altitude. Le directeur du Jardin du Lautaret, Jean-Gabriel Valay, est d’ailleurs de l’expédition et n’hésite pas à mouiller la chemise : après avoir identifié au GPS l’endroit exact des précédents prélèvements, il creuse la neige à la pelle, afin de récolter les échantillons d’algues à différents niveaux de profondeur.

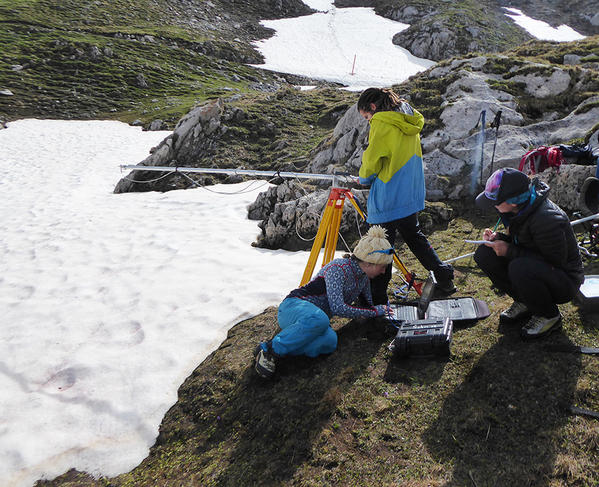

À deux pas, une équipe du Centre d’études de la neige3 s’active autour de ses instruments. Car nos experts en algues ne sont pas venus seuls. Spécialiste des propriétés optiques de la neige, la physicienne Marie Dumont4 s’intéresse tout particulièrement aux impuretés qui s’y logent et à leur effet sur la couverture neigeuse. Avec le sable du Sahara dont on aperçoit les reflets jaunes sur la neige – un dépôt récent –, les algues en font pleinement partie. Si, au printemps, la fonte des neiges tend à favoriser la multiplication des microalgues, rapidement l’excès d’UV (notamment) leur fait prendre leur forme stressée, le rouge donc, une couleur foncée qui absorbe la chaleur et accélère en retour le processus de disparition des névés… À quelle vitesse ? C’est ce que Marie Dumont cherche à savoir. En montagne, rien n’est jamais simple et les boucles de rétroaction sont nombreuses – a fortiori lorsque le changement climatique s’en mêle.

Des prairies déplacées par hélicoptère

Et, question changement climatique, « la montagne est un véritable laboratoire naturel », comme nous l’explique Tamara Münkemüller, lorsqu’on la rejoint le matin suivant dans un alpage situé en contrebas du col du Lautaret. Il y a trois ans, cette écologue du laboratoire d’écologie alpine de Grenoble5 s’est lancée dans un projet un peu fou : intervertir deux prairies situées à 500 mètres d’altitude d’écart. Un dénivelé qui n’a pas été choisi au hasard. « Descendre de 500 mètres, en montagne, c’est gagner 3 °C, soit plus ou moins la hausse de température qui nous attend d’ici à 2100 ans si rien n’est fait pour réduire nos émissions », explique la chercheuse.

Dans les faits, 40 mètres carrés de prairie ont été transportés par hélicoptère de 2 450 à 1 950 mètres d’altitude, tandis que 40 mètres carrés montaient de 1 950 à 2 450 mètres – du jamais-vu dans le coin ! Les prairies, découpées en 40 carrés d’un mètre de côté sur environ 30 centimètres d’épaisseur, sont depuis l’objet de toutes les attentions : comment vont réagir les espèces déplacées et à quelle vitesse vont-elles s’adapter – si tant est qu’elles y réussissent ?

« La température n’est pas le seul facteur en jeu, précise la chercheuse, dont l’équipe passe trois mois chaque été au Jardin du Lautaret, partageant son temps entre prairies et paillasses de laboratoire. La compétition avec les plantes déjà installées sur le site est également cruciale. » La montagne, avec tous ses gradients d’altitude, mais aussi avec ses versants exposés au soleil (adrets) ou ombragés (ubacs), abrite quantité d’écosystèmes différents. Conséquence, les espèces présentes aux deux étages choisis par Tamara Münkemüller, alpin pour l’un, subalpin pour l’autre, ne sont pas les mêmes, et vont aussi devoir s’habituer à de nouveaux voisins suite à leur déménagement… « En altitude, si on est bien adapté au froid, au vent, on a une chance de survivre même si on n’est pas super compétitif. Mais plus bas, à 2 000 mètres ? », interroge la scientifique.

Pour le savoir, l’équipe du projet Alpages volants – le nom de code de l’opération –, examine semaine après semaine les plants transplantés : à quel stade de leur développement en sont-ils (production des feuilles, des fleurs, des fruits ou dissémination des graines) ? Quelle est l’intensité de leur activité photosynthétique ? Grâce aux analyses d’ADN environnementalFermerL’ADN environnemental consiste à effectuer le séquençage génétique d’un échantillon d’eau, de sol, etc, prélevé dans l’environnement. Il permet de déterminer quelles sont les espèces ou grands groupes d’espèces présents dans l’échantillon, et en quelle quantité., l’activité enzymatique des champignons et des bactéries présents dans le sol est également mesurée. L’étude doit durer au moins dix ans, mais les premiers résultats ne laissent pas d’étonner Tamara Münkemüller : plus de deux ans après leur « déménagement », l’activité des sols reste similaire à ce qu’elle était 500 mètres plus haut ; les transplants, quant à eux, continuent de démarrer leur développement plus tôt dans la saison que les plantes alentour, dès que les conditions semblent favorables – ils étaient jusque-là habitués à des fenêtres de tir étroites. Une capacité d’adaptation plus lente qu’attendue… qui, si elle se confirmait, validerait le danger que représente un réchauffement rapide de l’atmosphère pour la très riche biodiversité alpine.

Un tiers de la flore française présente dans la zone

1 500 espèces de plantes sont en effet recensées dans la seule région autour du Lautaret, soit un tiers de la flore française ! Ce n’est pas un hasard si le site a été choisi, il y a tout juste 120 ans, pour créer l’un des tout premiers jardins alpins de France. « Pour cette richesse, et parce que, grâce au développement du tourisme dans les Alpes, une route praticable toute l’année y menait », précise Rolland Douzet, directeur adjoint du Jardin du Lautaret, en nous faisant faire le tour des rocailles et des serres de culture. Si le jardin botanique, célèbre pour sa collection de plantes d’altitude du monde entier (Himalaya, Patagonie, Caucase, Rocheuses...), accueille près de 18 000 visiteurs chaque année, il a toujours été fidèle à sa vocation de recherche.

« À sa création, on y faisait surtout des recherches agronomiques, pour savoir quelles cultures conduire en montagne. À partir des années 1990, grâce à l’apparition de nouveaux instruments, les scientifiques se sont intéressés à la physiologie et au fonctionnement si particuliers des plantes alpinesFermerPlantes poussant dans la zone située au-dessus de la limite naturelle des forêts, soit 2 200 mètres dans les Alpes, 4 000 mètres en zone tropicale, et quelques centaines de mètres à peine dans les zones polaires. », raconte l’expert en botanique, tout en cheminant dans les allées du Jardin. Le voilà qui s’arrête pour nous désigner une étrange formation : une plante dite « en coussin », adaptée aux conditions extrêmes des régions montagneuses. Organisée en demi-sphère, afin d’exposer le moins de surface possible à l’extérieur, elle serre ses minuscules feuilles pour résister aux températures négatives de l’hiver. La stratégie fonctionne : il peut faire jusqu’à quatre degrés de plus à l’intérieur du coussin ! Plus loin, c’est carrément un arbrisseau – un saule – qui s’est plaqué au sol et roulé en boule pour mieux résister. « Ce type d’adaptation est apparu à plusieurs reprises et dans différentes parties du globe au cours de l’évolution », précise Rolland Douzet.

Pour autant, les plantes alpines sont loin d’avoir livré tous leurs secrets. Elles sont désormais la nouvelle coqueluche des chercheurs en pharmacologie, qui rêvent d’y trouver des molécules d’intérêt pour la santé humaine. « Il est de plus en plus difficile d’aller collecter des plantes au bout du monde pour en exploiter les composés, raconte Maxime Rome, le responsable du jardin botanique. Nombre de pays craignent en effet de voir leur patrimoine vivant leur échapper. Pourquoi alors ne pas profiter de l’incroyable biodiversité des plantes de nos montagnes, notamment de celles que l’on trouve en abondance ? »

Un partenariat noué il y a trois ans avec le département de pharmacochimie moléculaire de Grenoble a déjà permis d’extraire les molécules de 40 plantes situées dans la région du Lautaret et une deuxième liste d’espèces est en cours d’élaboration. Un grand nom des cosmétiques et de la parfumerie, intéressé par les vertus cosmétiques des plantes alpines, est lui aussi de la partie.

Des familles de marmottes sous surveillance

Si l’expertise en botanique du Jardin du Lautaret fait sa réputation, le végétal est loin d’être sa seule spécialité. « Le Jardin du Lautaret n’est pas un centre de recherches comme on l’imagine, avec des laboratoires qui lui seraient exclusivement rattachés. En tant qu’unité mixte de service du CNRS et de l'université Grenoble Alpes, notre rôle est d’accueillir dans la mesure de nos possibilités tous les chercheurs qui sollicitent notre assistance, quelle que soit leur discipline », précise Jean-Gabriel Valay, le directeur. Direction le col du Galibier, pour rejoindre l’équipe du Projet marmottes, l’un des projets-phare de la station de recherche depuis trois ans. À 2 600 mètres d’altitude, le vent qui souffle fort en cette mi-juin glace les os des quatre étudiants installés ici pour deux mois. Emmitouflés dans leurs parkas, bonnets vissés sur la tête, ils observent à la jumelle les terriers alentour. « Au total, l’équipe de 10 personnes observe 64 familles de marmottes, réparties sur trois sites différents autour du Lautaret », explique Aurélie Cohas, écologiste de l’évolution au laboratoire Biométrie et biologie évolutive6, et responsable de l’étude – la seule de ce type à être menée actuellement en Europe.

Les marmottes des Alpes sont des mammifères sociaux, dont le fonctionnement intéresse de près la chercheuse. « Chaque famille compte de 2 à 20 individus et se compose d’un couple de dominants, le seul à se reproduire, et de subordonnés mâles et femelles qui participent à l’élevage des jeunes et aident à maintenir leur température corporelle pendant la longue hibernation. On parle de ”reproduction coopérative” ».

Pour mieux comprendre la démographie des marmottes – composition des familles, taux de reproduction, taux de survie…–, 58 cages ont été placées par Aurélie Cohas et ses stagiaires aux entrées stratégiques des terriers, afin de capturer et d’identifier un maximum d’individus. « À cause du stress, de la chaleur, une marmotte ne survit pas plus d’une demi-heure en cage, explique Elsa Maisonnette, étudiante en master 2 de biologie, dont c’est le deuxième été au Lautaret. Il faut donc être très réactif. C’est la raison pour laquelle nous ne quittons pas nos jumelles de la journée. » Chaque marmotte capturée est alors dûment baguée, pucée, pesée, mesurée et fait l’objet d’une prise de sang.

Outre les longues journées d’observation, le travail au plus près des marmottes n’est pas toujours de tout repos. Car si l’animal fait craquer les touristes qui le prennent – trop souvent – en photo, ses mœurs peuvent être pour le moins déroutantes. « Ces animaux très territoriaux se livrent à de violents affrontements pour le contrôle des territoires, raconte Aurélie Cohas, qu’il s’agisse de subordonnés qui quittent leur famille et tentent de prendre le contrôle d’un territoire déjà occupé, ou de dominants qui veulent maintenir leur position. Il n’est pas rare de trouver des victimes de ces attaques dans la montagne, comme les deux cadavres de marmottons qui ont un peu secoué mes stagiaires en début de semaine. »

Nous n’assisterons pas à une capture de marmottes, cet après-midi là. « Il est encore un peu tôt dans la saison, mais les petits vont bientôt mettre le nez hors du terrier, et nous pourrons attraper jusqu’à 15 individus par jour », raconte Elsa Maisonnette, en vieille habituée. Retour à la station de recherche, 500 mètres plus bas, et à une température plus clémente. « Vous avez vu l’équipe marmottes ? Aurélie vous a raconté qu’un géophysicien allait venir faire la cartographie des terriers ? », s’inquiète le directeur. C’est qu’on en sait peu sur la configuration de ces galeries, qui peuvent courir sur des centaines de mètres… Sûrement l’objet d’un prochain article. Avec une centaine de scientifiques accueillis chaque année, et plus d’une trentaine de projets en cours, le Jardin du Lautaret a encore bien des choses à nous raconter. ♦

––––––––––––

Evénement

Rendez-vous le 12 juillet pour les 120 ans du Jardin du Lautaret.

- 1. Unité CNRS/Inra/CEA/Université Grenoble Alpes.

- 2. Unité CNRS/Université Grenoble Alpes.

- 3. Du Centre national de recherches météorologiques (CNRS/Météo-France).

- 4. Du Centre national de recherches météorologiques (CNRS/Météo-France).

- 5. Unité CNRS/Université de Savoie Mont-Blanc/Université de Grenoble Alpes.

- 6. Unité CNRS/Université Claude-Bernard/VetAgro Sup.

Voir aussi

Auteur

Journaliste scientifique, Laure Cailloce est rédactrice en chef adjointe de CNRS Le Journal et de la revue Carnets de science.