Vous êtes ici

Pourquoi la recherche animale reste indispensable

Temps de lecture : 16 minutes

Cet article est issu de notre dossier sur la recherche animale publié dans CNRS le journal n°277 (été 2014). Il a été actualisé le 3 juin 2015 après la décision de la Commission européenne.

Traités de tortionnaires et de nazis sur les murs de l’animalerie. Insultés sur les réseaux sociaux et directement sur leurs boîtes mails. Les agents qui travaillent dans les animaleries de l’Institut de neurosciences de la Timone (INT)1, à Marseille, ont été cette année la cible d’attaques violentes de militants extrémistes qui dénoncent les recherches animales. À l’Institut des sciences biologiques du CNRS (INSB), l’heure est à la consternation. Dans les laboratoires, l’inquiétude règne. « Les recherches sur les animaux sont de plus en plus pointées du doigt par une partie de l’opinion publique, alors qu’elles sont indispensables pour faire progresser la biologie et la recherche médicale », assure Daniel Boujard, directeur adjoint scientifique en charge des animaleries. « Améliorer la santé humaine est un devoir de notre société. Cela passe par la connaissance du vivant et constitue donc la mission de nombre d’institutions de recherche, renchérit Catherine Jessus, directrice de l’INSB. Pour y parvenir, on ne peut se passer de la recherche animale, qui de fait a toujours été très présente dans chaque avancée médicale. C’est par exemple sur le chien que Louis Pasteur a testé le premier vaccin contre la rage. »

Des recherches de plus en plus contestées

Et pourtant, seulement 44 % des Européens sont favorables aux tests sur les singes et les chiens, dans la mesure où ils pourront permettre d’améliorer la santé2. Le taux monte à 66 % quand il s’agit de rongeurs. Et une frange de militants n’hésite plus à radicaliser ses actions. « Il devient difficile pour les équipes de travailler », confirme Guillaume Masson, directeur de l’INT. Les incidents se multiplient partout en Europe. En 2013, à Milan, des militants ont investi les installations de l’université pour dénoncer les expérimentations animales. Pour se faire entendre, ils sont allés jusqu’à s’enchaîner aux portes d’un laboratoire. Résultat de l’opération : 1 600 animaux libérés et, selon les scientifiques, des années de recherche qui sont parties en fumée.

des Européens sont

favorables aux

tests sur les singes

et les chiens.

« Les méthodes des militants anti-expérimentation animale s’apparentent désormais à celles des groupes antinucléaires ou écologistes les plus radicaux, commente Guillaume Masson. Pour alerter l’opinion, ils interviennent à toutes les étapes de la chaîne pour bloquer le processus. » Ces méthodes sont fortes et efficaces : les militants extrémistes savent parfaitement utiliser Internet et les réseaux sociaux pour diffuser des messages percutants qui sont accompagnés d’images d’animaux choquantes, très souvent anciennes, sorties de leur contexte ou réalisées dans des laboratoires étrangers.

Ces campagnes touchent leur cible : elles influencent les politiques dans certains pays européens. En Belgique, on envisage d’interdire les recherches sur les primates, et l’Italie est allée au-delà de la réglementation imposée par les dernières directives européennes. Désormais, la majorité des tests ayant recours à des primates non humains, des chiens et des chats ainsi que leur élevage vont être interdits. Ces restrictions validées par le gouvernement ont déclenché des manifestations de scientifiques.

La Commission européenne interpellée sur le sujet

Autre sujet d’inquiétude pour les scientifiques, Stop Vivisection est la troisième initiative citoyenne européenne (ICE)3 à récolter plus d’un million de signatures. Cette pétition lancée en 2012 à l’initiative d’ONG et d’associations de défense des animaux européennes, relayées en France par la SPA, 30 Millions d’amis ou encore la Fondation Brigitte Bardot, demande à la Commission européenne d’abroger la directive européenne de 2010 relative à la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques. Comme la pétition a atteint en moins d’un an un million de signatures émanant de citoyens de sept pays de l’Union, les initiateurs de l’ICE ont pu plaider leur cause devant le Parlement européen le 11 mai dernier et la Commission se devait de publier une réponse à l'issue de cette audition. Ce qu'elle a fait le 3 juin en rendant un avis favorable à la poursuite de la recherche sur les animaux à des fins scientifiques. La Commission souligne notamment que, « pour le moment, l’expérimentation animale reste importante pour protéger la santé des citoyens et des animaux, et pour préserver l’environnement. Tout en contribuant à la réalisation de l’objectif final que constitue le remplacement total des expérimentations animales, la directive de 2010 constitue aussi un instrument indispensable au niveau de l’UE pour protéger les animaux qui doivent encore être utilisés. La directive met en œuvre les «3 R» (remplacer, réduire et perfectionner l’utilisation des animaux en Europe), et la Commission insiste sur l’importance de la poursuite des efforts par tous les acteurs, des États membres à la communauté scientifique, pour pouvoir atteindre ces objectifs. »

Néanmoins, ces associations de défense des animaux ont une influence croissante auprès des politiques et de l’opinion. La raison ? Certainement le statut de l’animal, qui est en train de changer dans notre société. En effet, de plus en plus d’études scientifiques confirment que les animaux sont des êtres sensibles, susceptibles d’éprouver du plaisir et de la peine et même, pour certains, de développer une intelligence et une affectivité considérables. Le 14 avril 2014, faisant suite à une pétition soutenue par de nombreux intellectuels, les députés ont voté le changement de statut de l’animal dans le Code civil, qui est passé de « bien meuble » à « être vivant doué de sensibilité ». Ce premier pas, même s’il n’est pour l’instant qu’un ajustement du Code civil sur le Code pénal, est un signe important de la montée en puissance dans l’opinion de l’idée qu’il faut tout faire pour éviter de faire souffrir les animaux.

Un choix de société

Cette question, les scientifiques qui pratiquent la recherche animale se la posent constamment. Beaucoup d’entre eux ressentent comme une injustice le fait d’être pointés du doigt pour ce qui relève en définitive d’un choix de société : celui du progrès biomédical qui ne peut se faire, selon eux, sans la recherche animale. D’autant plus que les 400 laboratoires publics français qui la pratiquent se sont engagés depuis longtemps sur la voie de l’éthique. « Nous avons du mal à rétablir la vérité et à communiquer sur la réalité : non, les scientifiques ne font pas n’importe quoi avec les animaux ; oui nos recherches sont fortement réglementées », affirme Ivan Balansard, vétérinaire et chargé de mission au Bureau de l’expérimentation animale de l’INSB.

des animaux à des

fins scientifiques

est encadrée par

un important

dispositif réglementaire.

En France, l’utilisation des animaux à des fins scientifiques est encadrée par un important dispositif réglementaire, sous le contrôle des ministères chargés de la Recherche et de l’Agriculture. Cela concerne 2,2 millions d’animaux, un chiffre constant depuis 2009. Parmi ceux-ci, on compte 60 % de souris, 6 % de lapins et 0,1 % de singes, pour un peu plus de 466 000 références scientifiques. « Les premiers textes réglementaires datant de 1986 ont été révisés à l’échelle européenne, explique Magali Jacquier, vétérinaire et chargée de mission au Bureau de l’expérimentation animale de l’INSB. Les textes de la nouvelle directive de 2010 ont été transposés en droit français en février 2013 après un important travail incluant les ministères, les scientifiques, les associations de protection animale et la société civile. »

Ce texte prévoit notamment une autorisation délivrée par le ministère de la Recherche pour chaque projet utilisant des animaux à des fins scientifiques. Les procédures expérimentales sont examinées par un comité d’éthiqueFermerTransposée en droit français dans le Code rural, la nouvelle directive européenne a formalisé notamment l’obligation des comités d’éthique en expérimentation animale. Ainsi, chaque animalerie dépend d’un comité d’éthique qui examine en amont toutes les procédures expérimentales et les projets scientifiques qui seront réalisés sur les animaux. Chaque comité d’éthique est composé obligatoirement de chercheurs, de techniciens et d’animaliers, de vétérinaires et de personnes extérieures à l’établissement utilisant les animaux. Le comité d’éthique est agréé par le ministère de la Recherche et rend des comptes au Comité national de réflexion éthique sur l’expérimentation animale. Après l’obtention de l’avis éthique, le ministère donne une autorisation, d’une durée maximale de cinq ans, pour chaque projet. agréé par le ministère.

La réglementation française impose également des formations spécifiques obligatoires pour toutes les personnes travaillant avec les animaux, ainsi que des conditions d’hébergement strictes et adaptées aux besoins de chaque espèce animale. Cette réglementation garantit par ailleurs un haut niveau de respect de la sensibilité animale. « Elle exige dans les procédures expérimentales d’utiliser le moins d’animaux possible et de causer le moins de douleur possible. De plus, des critères d’arrêt précis doivent être fixés en amont des procédures pour éviter la mort de l’animal », précise Magali Jacquier.

Le développement de méthodes alternatives

Au-delà des textes réglementaires, la démarche éthique apporte des règles de conduite et des recommandations qui contribuent au développement de méthodes alternatives : réduire le nombre d’animaux utilisés, remplacer le modèle animal dès que possible (par des modèles in vitro par exemple) et raffiner la technique, pour réduire au minimum l’inconfort, le stress et la douleur de l’animal, notamment en utilisant des méthodes d’imagerie comme l’IRM ou l’échographie quand la chirurgie ne s’avère pas absolument nécessaire (règle des 3 R de Russell et Burch établie en 1959)4. Pour Georges Chapouthier, biologiste, philosophe et membre du Comité national de réflexion éthique sur l’expérimentation animale, « il faut améliorer nécessairement les protocoles expérimentaux et, quand c’est possible, remplacer ce recours par d’autres méthodes d’analyse fournies par la technologie : cultures cellulaires, modèles informatiques, etc. »

animaux

permettent

d’apporter des

réponses que l’on

n’est pas capable

d’anticiper

dans des modèles simplifiés.

Est-il néanmoins envisageable d’aller plus loin et de se passer des animaux dans les laboratoires ? Pour la grande majorité des biologistes, la réponse, sans aucune hésitation, est non. « Si des méthodes alternatives ou de substitutions existent, rien ne peut encore remplacer la recherche animale pour faire progresser la recherche biologique et médicale », explique François Lachapelle, président du Groupe interprofessionnel de réflexion et de communication sur la recherche (Gircor), qui réunit en France, sous la forme d’une association loi de 1901, les établissements de recherche biologique ou médicale5.

« La recherche animale, même si elle reste fortement minoritaire au sein de la recherche biologique et médicale (70 % des recherches étant réalisées in vitro, NDLR), poursuit-il, reste incontournable parce qu’elle s’applique à des organismes vivants dans leur intégrité et leur complexité. On ne peut pas remplacer la recherche sur l’animal par des méthodes alternatives dans toutes les circonstances, parce que les éléments à reproduire sont trop complexes. Les modèles animaux évoluent au cours du temps et, surtout, ils permettent d’apporter des réponses que l’on n’est pas capable d’anticiper dans des modèles simplifiés. »

La complexité du vivant, un obstacle de taille

Certes, des recherches sont menées pour développer des méthodes alternatives qui améliorent, réduisent, voire suppriment l’emploi d’animaux. Mais, même si on peut parvenir à cultiver et à imprimer des tissus en 3D, reconstituer un organe sur puce, reprogrammer des cellules adultes ou modéliser certains mécanismes biologiques in silico, la substitution reste très limitée par la complexité du vivant. En travaillant sur un système biologique reconstitué, les scientifiques ne peuvent pas observer l’entièreté de la réaction comme ils peuvent le faire avec le modèle animal.

Encore aujourd’hui, les sciences biologiques et médicales ont donc besoin du recours aux animaux pour obtenir des résultats extrêmement fiables et qui font donc référence. Pour preuve, les 79 Prix Nobel de médecine qui ont été attribués à des travaux impliquant les animaux. Notons, parmi eux, les travaux sur l’immunologie de Jules Hoffmann, Prix Nobel 2011, qui se sont faits sur la mouche drosophile, et ceux de Françoise Barré-Sinoussi, Prix Nobel 2008, sur la pathogénèse de l’infection par le virus du sida, réalisés, en partie, chez les primates. « C’est à l’aide de ces modèles animaux que nous avons appris que l’inflammation persistante induite dès les phases très précoces après exposition au virus jouait un rôle décisif dans la pathogénèse de l’infection », précise-t-elle.

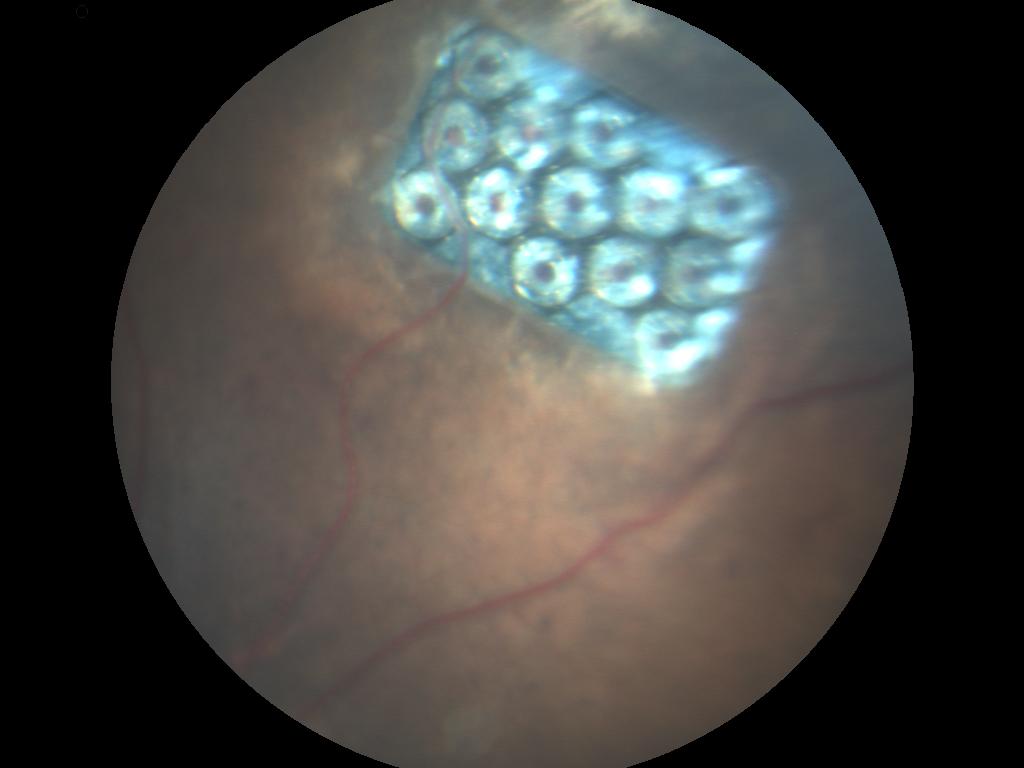

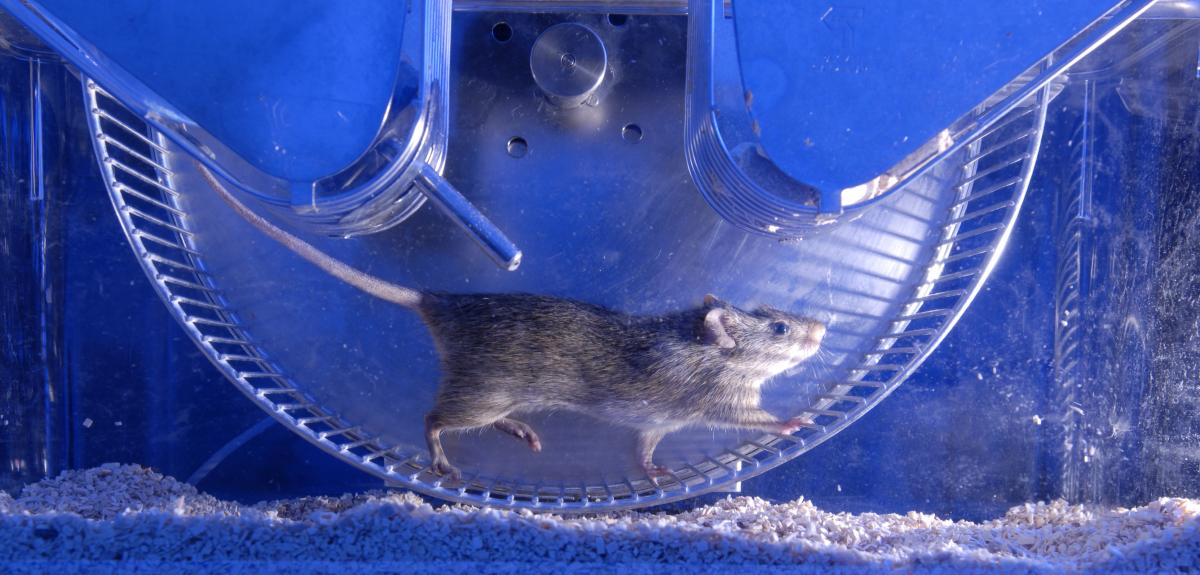

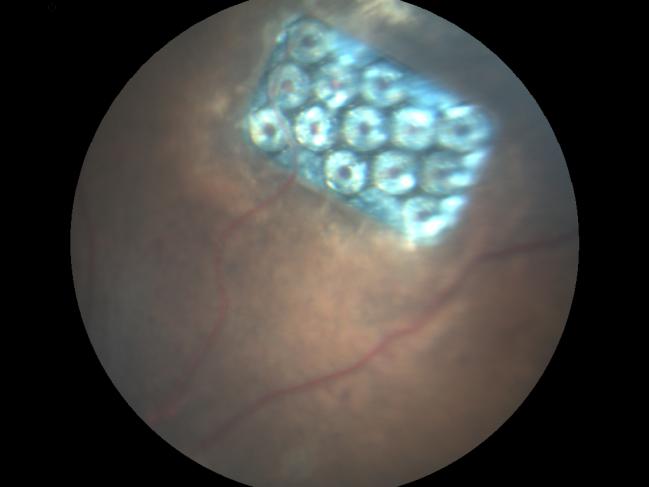

De plus, pour faire des essais cliniques de thérapie innovante, les scientifiques ont besoin de prouver que ces nouvelles thérapies sont réalisables chez l’homme et surtout qu’elles ne lui font pas courir de risques inconsidérés. Et pour cela, il est indispensable d’avoir des modèles animaux pour montrer que le traitement est réellement efficace. « Quand nous développons une rétine artificielle, explique José-Alain Sahel, directeur de l’Institut de la vision et lauréat 2012 de la médaille de l’innovation du CNRS, nous essayons de réveiller des neurones qui dorment. Et la seule façon de prouver qu’elle fonctionne, c’est de la tester chez un animal aveugle. Nous pouvons alors savoir si nous avons restauré un comportement visuel chez cet animal, voire s’il est capable de s’orienter. Sinon, nous restons sur des hypothèses. »

Une démarche éthique stricte

Pour autant, il y a longtemps que les scientifiques ont conscience qu’entreprendre une expérimentation sur l’animal nécessite une démarche éthique stricte. Ils essaient d’utiliser et de choisir les procédures expérimentales les plus adaptées et qui doivent impérativement répondre à ces trois questions : sont-elles réalisables, sûres, et vont-elles servir de façon plus générale à la science ? Le choix du modèle animal est également important et se fait en fonction des caractéristiques qui le rapprochent de l’homme. « L’étude de la trisomie est possible, par exemple, chez la souris, parce que l’on peut créer un modèle ad hoc », explique Daniel Boujard.

Pour d’autres maladies, le choix du primate, qui est plus proche de l’homme, s’impose. « Pour comprendre comment nous contrôlons nos membres supérieurs et comment ce contrôle est atteint dans des pathologies comme la sclérose latérale amyotrophique ou encore la spasticité, les scientifiques ne peuvent pas se contenter du rongeur : il y a des systèmes neuronaux qui n’existent pas chez lui, tout simplement parce qu’il n’a pas de main », explique, à Marseille, dans son laboratoire, Guillaume Masson. Pour le scientifique, si l’on veut étudier correctement une maladie, il est important d’avoir « une panoplie de modèles animaux ou d’outils à disposition, car les modèles évoluent en fonction des questions scientifiques ». Pour lui, le modèle primate, parce que proche de l’homme, est donc indispensable aux recherches en biologie fondamentale que mène notamment le CNRS.

Peut-on se passer du modèle primate ?

Il est pourtant celui qui est le plus remis en question par les réglementations de plus en plus strictes. Par ailleurs, dans un contexte où l’on demande aux scientifiques de publier de plus en plus vite, le modèle primate est délaissé par de nombreux chercheurs, parce que les investissements et le suivi scientifique sont lourds et que ce modèle demande au moins trois années de travail avant de pouvoir publier. C’est pourquoi de nombreux scientifiques se tournent vers le modèle murin (les rongeurs), parfois au détriment de la portée du résultat scientifique.

recherches dépend

du soin que nous

apportons à nos animaleries.

« Le modèle primate non humain est toujours à la charnière de questions politiques, scientifiques et éthiques », explique Guillaume Masson. À ce sujet, le débat vif qui agite actuellement la communauté scientifique est donc fondamental. Par exemple, dans le Flagship Human Brain Project, grand projet de recherche en neurosciences financé par l’Europe, les scientifiques eux-mêmes se posent ces questions : peut-on faire l’économie du modèle primate ? Peut-on passer directement de la souris à l’homme ? De même, de grandes revues scientifiques comme Nature se mêlent au débat et pointent le risque scientifique de cesser les recherches sur les primates6.

« Le CNRS permet aux laboratoires d’investir sur le long terme, mais les animaleries deviennent un sujet sensible, confirme Daniel Boujard. On ressent de plus en plus de réticences de la part de certains élus quand il s’agit de financer un projet d’animalerie. Il devient donc important pour nous de faire passer le message que la qualité de nos recherches dépend du soin que nous apportons à nos animaleries et de l’éthique que nous respectons envers l’utilisation des animaux. » Ce sont d’ailleurs les scientifiques eux-mêmes qui se sont interrogés depuis très longtemps sur la manière de travailler et sur le respect qu’ils devaient apporter aux animaux dans les pratiques de la recherche. Ils évaluent constamment les contraintes qui sont imposées aux animaux et les bénéfices qu’ils vont en retirer en matière de connaissances.

Sur le même sujet : « Georges Chapouthier, le chercheur et la souris »

- 1. Unité CNRS/Univ. Aix-Marseille.

- 2. Sondage Eurobaromètre 2010.

- 3. Introduite par le Traité de Lisbonne, l’ICE s’inscrit dans le cadre d’une nouvelle série de mesures visant à promouvoir la demande participative. L’ICE Stop Vivisection devrait être examinée en septembre par la Commission européenne.

- 4. « The Principles of Humane Experimental Technique » : http://altweb.jhsph.edu/pubs/books/humane_exp/het-toc

- 5. Cette association, notamment via son site www.recherche-animale.org, s’attache à expliquer pourquoi l’utilisation d’animaux dans la recherche scientifique et médicale, largement pratiquée dans le monde, est indispensable au progrès médical.

- 6. « The Changing Face of Primate Research », Alison Abbott, Nature, 6 février 2014, vol. 506 : 24-26.

Voir aussi

Auteur

Mathieu Bane est journaliste scientifique et collabore notamment à CNRS Le journal.

À lire / À voir

Le Chercheur et la Souris, Georges Chapouthier et Françoise Tristani-Potteaux, CNRS Éditions, novembre 2013, 208 p., 22 €