Vous êtes ici

« La sociologie doit renouer avec l’esprit scientifique »

C’est un véritable pavé dans la mare que lance Bernard Lahire avec la publication des Structures fondamentales des sociétés humaines (La Découverte, 2023). En près de 1000 pages, le directeur de recherche au CNRS, au Centre Max-Weber à Lyon1, remet en question pas moins de 150 ans d’une pratique sociologique selon lui fourvoyée dans l’hyperspécialisation et coupée des sciences du vivant. Lui-même s’est consacré depuis une trentaine d’années à de multiples travaux allant de l’échec scolaire à l’action politique, en passant par l’illettrisme et la création artistique. Mais avec la tentation, ressentie dès l’écriture de sa thèse, d’élargir le champ de ses enquêtes à d’autres disciplines, comme l’histoire, la psychologie ou la linguistique, et le besoin de réfléchir au statut même des sciences sociales, qui affleure dans ses travaux les plus récents2. Les propositions qu’il fait aujourd’hui pour révolutionner la sociologie sont le fruit de ces années de réflexion.

Vous appelez la sociologie à transgresser ses frontières, mais d’où lui vient l’hyperspécialisation que vous lui reprochez ?

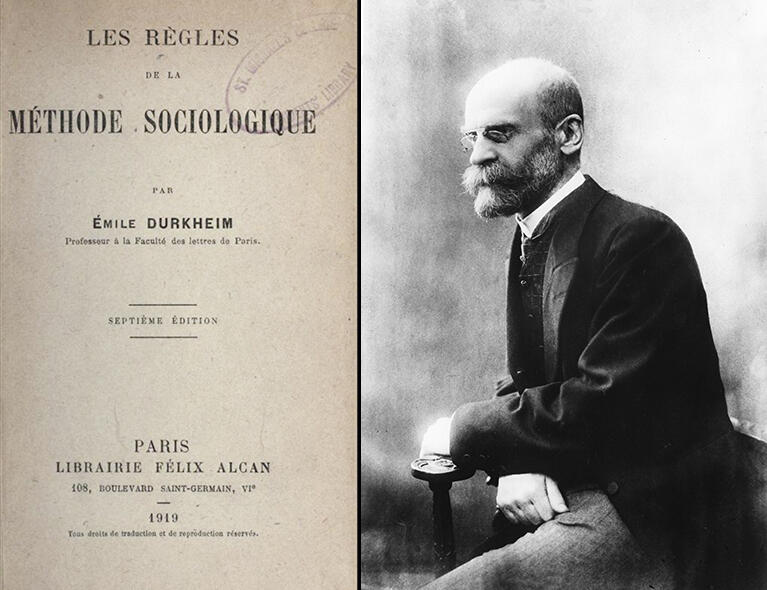

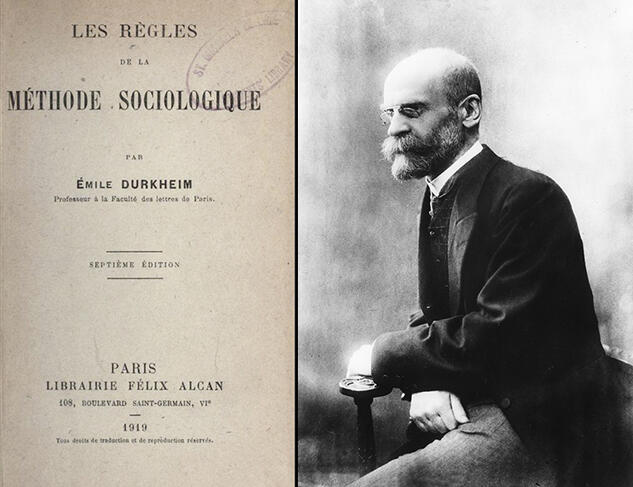

Bernard Lahire. Les premiers sociologues avaient compris que, s’ils voulaient donner une légitimité universitaire à leur discipline, il fallait lui trouver une spécificité. Émile Durkheim, qui pouvait pourtant poser des questions à la frontière de la psychologie et de la sociologie par exemple, a opéré ce travail de fermeture de la sociologie sur elle-même. Il a essayé d’en définir le territoire pour ne pas gêner les psychologues, en leur disant en substance : l’individu, c’est votre objet, le collectif, c’est le nôtre. Ce qui était une erreur originelle, et je l’ai d’ailleurs beaucoup critiqué sur cet aspect, parce que, pour moi, l’individu est fondamentalement social, et le social ne se réduit donc pas au collectif.

Durkheim a aussi eu des positions très tranchées vis-à-vis de la biologie : pour lui, les animaux sont du côté de l’instinct et préprogrammés à agir, alors que les humains sont du côté de l’apprentissage. Pourtant, bien avant l’émergence de l’éthologie, le sociologue Alfred Espinas défendait dès 1877 l’idée que le social n’est pas une spécificité humaine, en publiant une thèse sur les sociétés animales. Mais il a eu raison trop tôt. L’essentiel, pour les sociologues, était de constituer une discipline universitaire et celle-ci ne pouvait l’être qu’autour de la vie en société des humains.

Vous regrettez notamment que les sciences sociales, à l’inverse des autres disciplines scientifiques, ne s’autorisent pas à formuler de grandes lois générales, comme celle de la gravité en physique ou de l’évolution en biologie...

B. L. J’étais de plus en plus gêné par cette idée que les sciences sociales seraient « vouées à rester éternellement jeunes », comme le disait Max Weber. L’expression est devenue un mantra pour de nombreux sociologues : puisqu’on travaille sur un matériau historique qui ne cesse de bouger, on ne peut pas faire de la science comme dans les autres disciplines, et notamment pratiquer l’expérimentation. Je ne voyais pas pourquoi nous serions, nous sociologues, historiens ou anthropologues, incapables de formuler des lois ou des principes généraux, ou de poser les grands acquis de nos disciplines après plus d’un siècle de recherches sans repartir à chaque fois de zéro. Au même titre que la loi de la gravité permet de ne pas avoir à vérifier tous les matins que certains objets ne restent pas suspendus en l’air pendant que les pommes, elles, tombent…

Certaines disciplines comme la cosmologie ou la biologie évolutive ne sont pour l’essentiel pas des sciences expérimentales. Comme les sciences sociales, elles font de l’observation, et pourtant elles parviennent à énoncer de grands principes généraux. L’anthropologue Alain Testart disait qu’il n’y pas une planète pareille à une autre, mais que cela n’a pas empêché les scientifiques de formuler des lois. De plus, l’Univers change en permanence, des galaxies meurent, d’autres naissent… Rien de plus changeant non plus que la transformation des espèces, et pourtant Darwin a formulé des lois qui président à cette évolution.

Ce qui vous conduit à dire : en sciences sociales, l’esprit scientifique doit reprendre le contrôle. Comment y parvenir ?

B. L. Par la méthode comparative, qui était précisément au cœur du programme d’Alain Testart. Celui-ci disait : impossible de comprendre le capitalisme si on ne le compare pas aux sociétés de chasseurs-cueilleurs sans richesse, aux sociétés féodales, lignagères, etc. Comparer systématiquement des sociétés très différentes est le meilleur moyen de faire apparaître les invariants et les traits spécifiques à chaque type de société. L’étape suivante, et la plus radicale, c’est de comparer les sociétés humaines avec des sociétés non humaines.

Nous sommes capables de dégager facilement les structures fondamentales de certaines sociétés animales, par exemple les pratiques exogamiques des chimpanzés, où les femelles partent dans un autre groupe pour se reproduire, parce que nous les observons de l’extérieur. Mais nous sommes rarement capables d’identifier les structures fondamentales de nos sociétés humaines, parce que nous avons le nez collé sur leurs variations. Il faut par conséquent trouver le moyen de les observer de l’extérieur, en les comparant avec d’autres sociétés animales non humaines.

En entamant ce travail et en lisant les éthologues, j’ai découvert que, dans de nombreuses sociétés de mammifères, il y a un évitement de l’inceste, alors que Freud et Lévi-Strauss prétendaient que le tabou de l’inceste est ce qui singularise l’humanité. Par ce travail de comparaison, on s’aperçoit ainsi que certaines lois fonctionnent dans plusieurs espèces et ne concernent pas uniquement la nôtre. Pour résumer, je suis donc parti d’une ambition épistémologique, à savoir que les sciences sociales doivent devenir des sciences comme les autres, capables de formuler des lois, de dire quels sont leurs acquis et de faire apparaître les structures fondamentales de nos sociétés, afin de pouvoir avancer en s’appuyant sur elles. Et pour cela, j’ai opéré des comparaisons entre sociétés humaines, ainsi qu’entre celles-ci et les sociétés non humaines.

Vous montrez, à travers l’exemple de l’apprentissage, combien la vie culturelle n’est pas l’apanage de l’espèce humaine.

B. L. Il y a, en effet, des formes élémentaires d’apprentissage, par exemple ce qu’on appelle l’habituation, dans tout le vivant. Mais on a aussi de l’apprentissage social dans tout le règne animal. Chez les mammifères et les oiseaux, les petits regardent faire les adultes expérimentés et les imitent. On observe aussi de véritables formes d’enseignement, ce qui suppose, de la part des parents, la capacité de penser une progression pour amener les jeunes à découvrir les choses petit à petit. C’est le cas des suricates qui se nourrissent de scorpions dans le désert. Au début, les adultes vont chasser un scorpion et lui arrachent le dard pour le rendre inoffensif sans le tuer, ce qui permet aux petits suricates d’apprendre à le manipuler. Dans une deuxième phase, les adultes vont chasser un scorpion, mais se contentent de l’assommer tout en lui laissant son dard. Sous la surveillance des adultes, les petits apprennent ainsi à manipuler un scorpion plus dangereux. Troisième et dernière étape : toujours sous leur surveillance, les adultes leur apportent un scorpion sans l’assommer…

Les apprentissages ne se limitent pas aux sociétés animales…

B. L. On a découvert des processus d’apprentissage chez un organisme unicellulaire comme le blob, qui n’est ni un animal, ni un champignon, ni un végétal… Bien qu’il n’ait ni système nerveux ni cerveau, le blob fait preuve d’habituation, c'est-à-dire qu’il est capable de reconnaître du sel ou de la caféine, de constater que ce n’est pas dangereux pour lui et donc, au bout d’un certain temps, de se déplacer sur une surface imbibée d’une telle substance. Si on le soumet régulièrement à un stress, par exemple en mettant à des heures précises un grand coup de froid ou de chaud, il anticipe ce moment et se met en dormance, comme s’il cessait de vivre. Cela signifie qu’il y a un mécanisme, encore inconnu, qui lui permet d’intérioriser une régularité et d’anticiper un événement futur. Ce type de comportement montre que la vie est directement liée à des capacités d’apprentissage. L’un des critères essentiels de la définition même de la vie n’est-il pas d’ailleurs la capacité à extraire de l’information de son environnement et à en tirer les conséquences pour s’adapter ?

Mais comment passe-t-on de ces observations du vivant à des lois sociologiques ?

B. L. En montrant que certaines propriétés biologiques que nous avons héritées de l’évolution ont des conséquences sociales fondamentales. Le fait de mettre au monde des petits qui ont un développement extrêmement lent et dont les adultes sont obligés de s’occuper longuement, conduit à des espèces attentives aux autres, habituées à apporter soin et entraide. Quand la progéniture est particulièrement demandeuse, on voit aussi s’installer des phénomènes de monogamie, chez les oiseaux notamment, parce que la mère ne peut pas tout faire toute seule et laisser ses petits sans surveillance. Une division du travail s’installe ainsi entre le père et la mère, avec un peu plus de collaboration que chez d’autres espèces.

Chez l’humain, il faut ajouter à cela ce qu’on appelle l’altricialité secondaire, c'est-à-dire la dépendance très longue, très forte et énergivore de l’enfant vis-à-vis de ses parents. Cela conduit même à avoir recours à des « parents » extérieurs au couple. L’accouchement particulièrement difficile et risqué ne peut être lui aussi qu’un accouchement socialisé ou collectif. Il y a donc un grand nombre de pressions qui poussent à faire groupe et à s’entraider. Mais la dépendance longue et forte des enfants humains instaure aussi un rapport de domination parents-enfants, et cela constitue un mécanisme majeur qui a structuré les sociétés humaines. Ce qui est, au départ, de la biologie se traduit en définitive par un fait social : il y a de la domination dans toutes les sociétés, dans les rapports entre les sexes, dans les mondes économique, politique, magico-religieux, etc. Et cela, même si ses formes ne cessent de varier et de se transformer.

Dans votre livre, vous formulez 16 lois universelles et 10 lignes de force comme autant de traits humains. Pouvez-vous nous en citer quelques exemples ?

B. L. Je précise d’abord que cette liste n’a rien d’exhaustif et qu’elle demande à être enrichie. À titre d’exemple, on constate que toutes les sociétés humaines ont une dimension économique et des modes de production, comme Marx le faisait remarquer. Malgré les formes extrêmement différentes que prennent ces modes de production, ils constituent une dimension sociale présente depuis le début de l’humanité, comme le sont aussi la domination, le sacré, l’expression symbolique… Je formule aussi, par exemple, la loi « Westermarck », du nom d’un anthropologue finlandais, sur l’évitement de l’inceste. On retrouve cette loi dans toutes les sociétés, mais elle a des conséquences sociales différentes selon le type de société, et même selon le type de groupe dans une société donnée. On observe ainsi dans l’histoire des sociétés humaines ce que l’on constate notamment en physique, où la loi de la gravité fonctionne partout de la même manière, mais ne produit pas toujours les mêmes effets : étant donné les forces de frottement, un avion ne tombera pas de la même manière qu’une plume.

À énoncer de grandes lois, n’y a-t-il pas beaucoup à perdre en abandonnant la statistique et la précision de la mesure chères à la sociologie ?

Ce n’est évidemment pas le but ! Trouver le bon curseur n’est certes pas facile : si l’on est trop généraliste, on ne dit plus rien, et si on est trop particulier, cela ne sert plus scientifiquement à rien. Les sciences sociales vont bien sûr continuer à faire des monographies très détaillées sur telle réalité, à tel endroit, dans tel type de société. Mais, comme en physique ou en biologie, le but est d’énoncer les acquis sur lesquels nous pouvons nous appuyer pour travailler sur des réalités précises qui n'ont encore jamais été étudiées.

Les statistiques permettent de repérer certaines régularités, mais « régularité » ne veut pas dire nécessairement « loi ». Concernant l’échec scolaire, par exemple, quand on s’appuie sur les statistiques, on voit bien que les enfants héritent des propriétés sociales de leurs parents. Mais ce ne sont que des constats, des régularités statistiques. Alors que formuler une loi de conservation-reproduction-extension, cela suppose de rassembler beaucoup de travaux qui repèrent ce type de régularités, touchant à des questions culturelles, économiques, etc., dans des sociétés très différentes, et cela permet de se rendre compte que c’est un mécanisme qui fonctionne dans toutes les sociétés.

Les lois générales ne sont donc en rien un frein à la découverte de phénomènes précis, mais au contraire une aide, qui permet de structurer l’étude de la réalité historique. Même si un événement a toujours une part d’aléatoire, il est toujours un précipité d’un certain nombre d’éléments structurés par des lois. Si nos disciplines ne mettent pas au jour ces lois, elles ne peuvent véritablement prétendre au statut de science. ♦

À lire

Les Structures fondamentales des sociétés humaines, Bernard Lahire, La Découverte, août 2023, 972 p.