Vous êtes ici

« Appliquer le principe de précaution à l'égard des SDHI »

Cette semaine, les fongicides dits « inhibiteurs de la succinate déshydrogénase » (abrégés sous l'acronyme SDHI) ont fait l'objet d'une tribune publiée dans Le Monde dans laquelle 450 chercheurs et médecins demandent l'arrêt de leur utilisation, puis d'une audition au Sénat par l’Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques (Opecst). Mais en quoi consistent ces pesticides ?

Pierre Rustin1 : Ce sont des molécules qui visent à bloquer la respiration cellulaire. Chez tous les organismes vivants, des plantes aux animaux, cette respiration est assurée au sein des cellules par des petites entités, des organites, dénommées mitochondries. Là, grâce à l’action successive de différentes enzymes, la chaîne respiratoire permet de transformer, en présence d’oxygène, l’énergie contenue dans les nutriments en chaleur et en une forme d’énergie utilisable par la cellule sous la forme de molécules d’ATP. Celles-ci, très énergétiques, sont de fait nécessaires à toutes les fonctions vitales de l’organisme. Bloquer la respiration cellulaire conduit donc à asphyxier l’organisme.

C’est précisément le but recherché par les SDHI qui sont utilisés comme fongicides : ils visent à provoquer la mort des champignons par asphyxie cellulaire. Pour ce faire, comme leur nom l’indique, les SDHI viennent inhiber, autrement dit empêcher, l’action d’une des enzymes essentielles de la chaîne respiratoire, la succinate déshydrogénase (SDH), dite aussi complexe II. Plus précisément, les SDHI ont été conçus pour venir se lier au site où se fixe normalement le Coenzyme Q10 sur l’enzyme SDH et empêcher ainsi le bon fonctionnement de cette dernière.

Les SDHI sont commercialisés comme fongicides, mais leur mode d’action ne serait pas, selon vous, spécifique aux champignons. Qu’en est-il ?

P.R. : Une étude scientifique publiée en 1976 avait déjà démontré que la carboxine, le tout premier SDHI commercialisé comme fongicide dès les années 1960-70 aux États-Unis, inhibait aussi la SDH des mammifères. Étonnamment, bien que les dernières générations de SDHI bénéficient d’autorisations récentes de mise sur le marché, leur non-spécificité est pourtant connue de longue date. Cette ignorance surprenante de la part des autorités réglementaires nous a conduits à mettre en place une nouvelle étude dont les résultats ont été publiés en novembre dernier dans la revue PLOS ONE. Et comme on pouvait s’y attendre, notre étude confirme le constat de 1976 : huit des SDHI, dont ceux de dernière génération, utilisés actuellement et massivement en France2, inhibent aussi bien l'enzyme SDH des champignons ou humaines.

Comment avez-vous démontré cette non-spécificité ?

P.R. : Nous avons extrait la SDH de champignons responsables de la pourriture grise (Botrytis cinerea)3, de vers de terre (Lumbricus terrestris), d’abeilles domestiques (Apis mellifera), ainsi que celle de trois donneurs anonymes sains à partir de cellules de leur peau (des fibroblastes). Pour chacune des huit molécules commerciales de SDHI, nous avons ensuite évalué in vitro leur effet sur l’activité des quatre SDH d’origine biologique différente. Cela nous a permis de mesurer l’indicateur de référence en matière d’évaluation de toxicité d’une substance : la concentration inhibitrice médiane (IC50). Celle-ci indique la quantité de substance nécessaire pour inhiber de moitié l’activité de l’enzyme. Et les résultats sont sans appel : quelles que soient les espèces, la SDH a été inhibée, à des niveaux certes variables en regard des champignons, mais à des concentrations généralement du même ordre de grandeur, de l’ordre du micro-molaire4 .

Cette confirmation expérimentale de la non-spécificité des SDHI s’explique par la conservation des bases moléculaires des enzymes entre les espèces. Parce que ces enzymes sont vitales chez toutes les espèces, la séquence protéique de leurs sites actifs a de fait peu variée au cours de l’évolution. C’est ce que nous avons confirmé en comparant les séquences protéiques de vingt-deux espèces de champignons, d’insectes, d’arthropodes, de poissons et de mammifères. Les sites de liaison entre SDH et SDHI sont quasiment identiques pour toutes ces espèces. Cela confirme la capacité de ces pesticides à s’immiscer dans la chaîne respiratoire de tous les organismes vivants.

Lors de cette étude, vous avez découvert une autre cible des SDHI au sein de la chaîne respiratoire. Quelle est-elle ?

P.R. : En effet, en procédant de la même manière que pour évaluer l’effet sur les SDH, nous avons observé que cinq des huit SDHI testés5, peuvent de surcroît inhiber un autre complexe de la chaîne respiratoire dénommé complexe III. Ces cinq SDHI de nouvelle génération possèdent une configuration moléculaire – un fragment de méthyl-pyrazol – qui leur permet de se lier au site de fixation du Coenzyme Q10 sur le complexe III. Ces SDHI ne sont donc ni spécifiques en termes d’organisme vivant, ni spécifiques en termes de cible moléculaire.

En outre, vous évoquez dans cette étude que les méthodes employées par les industriels afin d’évaluer la toxicité de ces substances ne seraient pas adéquates, ce qu'ils ont depuis vivement contesté. Pourriez-vous nous expliquer votre position ?

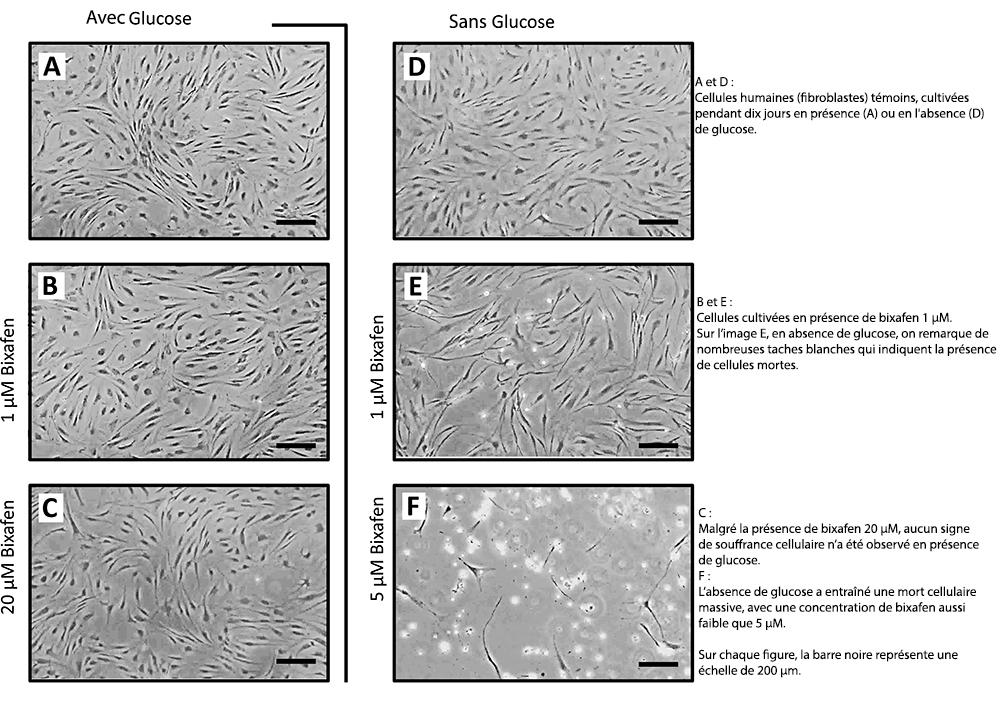

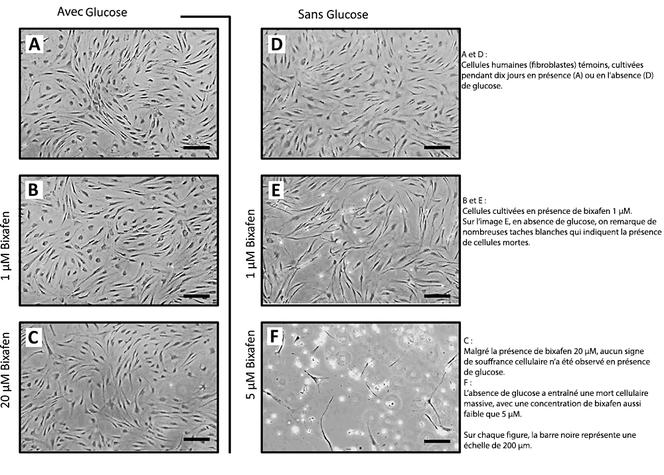

P.R. : Dans les conditions actuelles d’évaluation des SDHI, il n’y a aucune chance de mesurer correctement la toxicité de ces substances sur des cultures de cellules humaines ou animales. Car toutes ces évaluations sont conduites avec des milieux de culture cellulaire contenant du glucose. Dans ces milieux, les cellules ont la possibilité d’utiliser ce glucose pour produire leur énergie de façon alternative à la chaîne respiratoire. Dès lors, même si le fonctionnement des mitochondries est altéré par les SDHI, les cellules peuvent très bien continuer à se développer et à se multiplier.

C’est une chose connue depuis les années 1990 par la communauté scientifique qui étudie de près les mitochondries, et à laquelle j’appartiens. Pour évaluer la toxicité des SDHI, il faut donc employer des milieux de culture appauvris en glucose comme nous l’avons fait dans notre étude. C’est un point sur lequel les autorités réglementaires auraient dû être plus vigilantes.

Quels pourraient-être les effets sur la santé humaine de ces SDHI ?

Personne ne le sait à ce jour. De nouvelles générations de SDHI sont commercialisées tous les 5 à 10 ans. Or, pour conduire des études d’impact en santé humaine il faudrait pouvoir suivre sur plusieurs années l’exposition à une seule et même molécule. De fait les données sont très hétérogènes et difficiles à interpréter. Sans compter que les SDHI sont généralement mélangés à d’autres molécules elles aussi toxiques, ces changements répétés dans la nature chimique des SDHI compliquent l’évaluation sur le long terme de leurs effets sanitaires.

En revanche, ce que l’on sait de mieux en mieux grâce à plusieurs décennies de recherche médicale sur le sujet, c’est que les dysfonctionnements des mitochondries, même minimes, peuvent induire des maladies très graves. Pour une centaine de maladies humaines, comme des myopathies, des cardiomyopathies, des encéphalopathies, des atteintes neuronales en lien avec la maladie de Parkinson ou d’Alzheimer, des atteintes rénales ou hépatiques, ou encore la maladie de Charcot, un mauvais fonctionnement des mitochondries est désormais avéré. Mais bien souvent, ces effets délétères sont très subtils : il est encore très difficile de prédire l’âge d’apparition et l’évolution de ces maladies, même quand elles sont d’origine génétique, même au sein d’une famille. Autrement dit, d’infimes dérèglements de la chaîne respiratoire, s’ils ne sont pas problématiques à un instant donné, peuvent au fil du temps s’amplifier et induire ultérieurement des effets délétères pour l’organisme.

On pourrait très bien avoir un effet pathologique des SDHI sur le long terme même à très faible dose. Nous avons d’ailleurs établi dans notre étude que les SDHI accéléraient la mort de cultures cellulaires humaines provenant de personnes souffrant d’une maladie mitochondriale d’origine génétique6 – induisant un déficit partiel de la SDH ou une sensibilité au stress oxydatif dans leurs cellules. Cela suggère que pour des personnes dont les mitochondries sont déjà affaiblies par la maladie, l’exposition aux SDHI pourrait aggraver leur état de santé. La réalité c’est qu’aucun scientifique ne sait aujourd’hui établir une dose journalière admissible à laquelle les personnes pourraient être exposées sans risque pour leur santé. C’est justement parce que la communauté scientifique a établi que les maladies mitochondriales pouvaient être provoquées par d’infimes dérèglements de la chaîne respiratoire, qu’il m’apparaît urgent, ainsi qu’à 450 de mes collègues, d’appliquer le principe de précaution à l’égard des SDHI.

Enfin, que sait-on des effets des SDHI sur l’environnement ?

P.R. Des études ont démontré la toxicité des SDHI chez les rongeurs, les batraciens, les poissons et les abeilles. Chez ces animaux, ces pesticides provoquent des maladies du développement ou des maladies neurologiques. Par exemple, les abeilles intoxiquées sont incapables de retrouver leur ruche. Chez les rongeurs, l’apparition de tumeurs a également été observée. Dans un contexte de déclin de la biodiversité, l’usage massif des SDHI par l’agriculture française7 pose de sérieuses questions. D’autant que la plupart des usages se font à titre préventif, avant même que le champignon ne soit apparu dans les cultures.

En outre, les SDHI peuvent persister plusieurs mois dans le sol après avoir été répandus dans les champs. Des champignons inoffensifs pour les cultures ou encore les vers de terre et les insectes se retrouvent alors en contact direct avec ces poisons. Idem pour la faune aquatique lorsque ces molécules très stables se retrouvent ensuite dans les cours d’eau. Même le procédé d’ozonisation, qui permet de décontaminer les eaux usées dans les stations d’épuration, n’élimine pas ces molécules. Il est donc grand temps d’arrêter l’usage inconsidéré des SDHI. D’autant que le marché mondial de ces pesticides est en pleine croissance : dans les années qui viennent, il pourrait quasiment tripler pour atteindre 6 à 8 milliards d’euros. ♦

En ligne :

L'audition réalisée le jeudi 23 janvier 2020 par l'Opecst est à voir ici : Audition plénière - Fongicides SDHI

Le détail des travaux de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses) est à lire sur cette page.

- 1. Directeur de recherche émérite au CNRS.

- 2. Flutolanil, fluopyram, boscalid, fluxapyroxad, penflufen, penthiopyrad, psopyrazam et bixafen.

- 3. Ce champignon, à l’origine par exemple de la moisissure gris-bleuté des oranges, peut affecter certaines cultures d’intérêt agronomique comme la vigne, les fraises, etc.

- 4. Une micromole de substance chimique contient 6,022 140 76 × 1017 molécules.

- 5. Isoppyrazam, penflufen, penthiopyrad, fluxapyroxad et bixafen.

- 6. L’ataxie de Friedreich et la forme familiale de la maladie d’Alzheimer.

- 7. « En France ce sont de l’ordre de 70 % des surfaces de blé tendre et près de 80 % de celles d’orge d’hiver qui sont traitées par les SDHI (données de 2014). S’y ajoute le traitement des semences, des fruits (raisins et des agrumes), mais aussi des pelouses, notamment celles des terrains de golf », soulignent Pierre Rustin et ses collègues dans leur article de la revue PLOS ONE

Voir aussi

Auteur

Jean-Baptiste Veyrieras est journaliste scientifique.