Vous êtes ici

Les « archives mineures », sources de grandes histoires

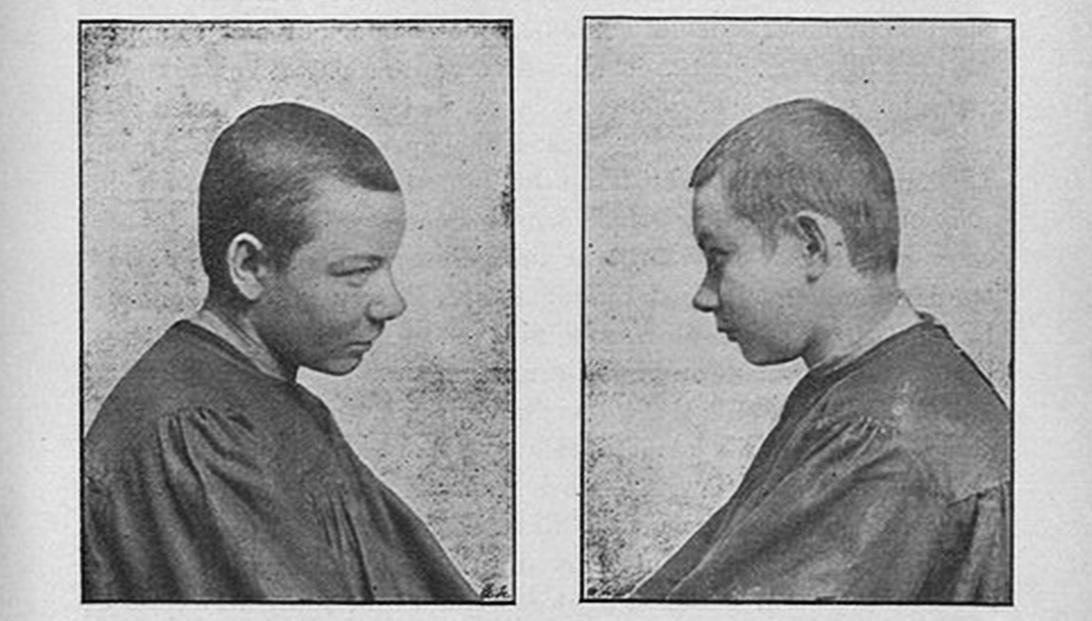

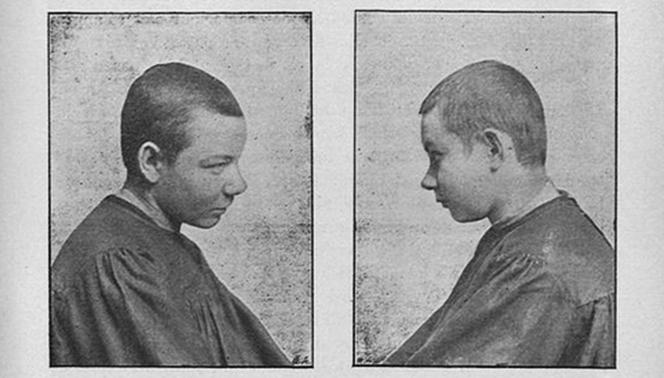

Un soir de septembre 1905, Jean-Marie Bladier, jeune séminariste de 16 ans, étranglait l’un de ses camarades dans la forêt de Roulhac, une petite commune du Cantal. Rapidement déclaré simple d’esprit, l’assassin passe dans les mains du docteur Lacassagne. Le médecin, qui fait autorité à cette époque en matière de criminologie, pousse Bladier à écrire sa vie. En résulteront 225 pages manuscrites réparties sur 11 cahiers d’une autobiographie proprement « sidérante et dérangeante », sur laquelle l'historien Philippe Artières a mené l'enquête dans son livre Un séminariste assassin. L'affaire Bladier, 1905.

Jean-Marie Bladier n’est pas le premier criminel auquel vous vous êtes intéressé. Pourquoi ce jeune séminariste a-t-il retenu votre attention ?

Philippe Artières1. L’autobiographie qu’écrit ce jeune séminariste assassin en 1905, c’est un texte que j’ai découvert il y a vingt-cinq ans. J’avais commencé à le transcrire et à travailler dessus, mais sans pouvoir aller jusqu’au bout. Elle était habitée par une puissance de dérangement incroyable – par ses mots, sa structure répétitive, sa manière d’articuler sa jouissance sexuelle à l’idée de meurtre, mais aussi par l’extraordinaire lucidité de l’auteur sur lui-même, dont témoignaient ces pages. En réalisant ce livre vingt-cinq ans après ma première rencontre – car il s’agit vraiment d’une rencontre –, je me suis donné pour tâche de rendre possible la lecture de ce texte. Je pense, en effet, que c’est l’une des fonctions du chercheur : fournir l’ensemble des éléments pour faire entendre des objets qui ne sont pas faciles à aborder, permettre qu’on puisse y porter une véritable « attention ». Bladier n’est pas une curiosité, il n’est pas non plus un beau cas, il fait « dossier ».

Et que nous apprend le dossier Bladier ?

Ph. A. Il pose essentiellement trois questions. Que se passe-t-il dans la société française au tournant des XIXe et XXe siècles, au moment de la loi de 1905 et de la sécularisation de la société, au moment où l’on passe du gouvernement des âmes à celui d’un pouvoir laïc ? Il y a ensuite la question du dérangement face à ce qui, bien plus qu’un simple grain de sable, apparaît comme un véritable déraillement. La lucidité de ce garçon par rapport à son acte et ce mélange du désir sexuel avec le désir de mort rendent encore ce texte dérangeant aujourd'hui. Enfin, le livre pose la question de l’objet limite en sciences sociales : on peut saisir un certain nombre d’éléments, mais il subsiste malgré tout une opacité. Le sujet se referme avec une partie de ses secrets…

Que s’est-il passé pour que vous trouviez aujourd'hui la possibilité de publier ce récit ?

Ph. A. J’avais déjà publié quelques extraits du manuscrit de Bladier en 2010 dans mon livre consacré à Thérèse de Lisieux, qui portait sur le rapport entre cette jeune femme et l’écriture. À la fin du XIXe siècle, deux grandes figures se font face : celle de la sainte et celle du criminel, et dans les deux cas, on trouve les mêmes fonctionnements de mise en récit. Histoire d’une âme, le livre posthume de Thérèse, est constitué de deux autobiographies suscitées par son carmel ; Bladier rédige sa biographie à la demande du professeur Alexandre Lacassagne…

Entre-temps, j’ai entamé d’autres travaux, d’abord sur d’autres autobiographies, puis sur d’autres objets. J’ai pu dialoguer aussi avec des philosophes foucaldiens, profiter des apports de certains sociologues… Avec d’autres historiens, nous avons aussi travaillé sur le rapport entre la psychanalyse et l’histoire. Tout cela, c’est en réalité la recherche qui se déplace, qui change de terrain et prend des formes très différentes, mais c’est aussi ce qui fait que cette enquête, qui était ouverte à un moment, s’accélère et produit le livre. On néglige trop souvent ces différentes temporalités de la recherche.

Ce n’est donc pas l’aspect criminel de cette histoire qui importe le plus ?

Ph. A. Le crime est un fait social, c’est en cela qu’il m’intéresse. Un fait social qui permet d’appréhender le passé et d’entrer dans des imaginaires sociaux. Un fait social qui produit du discours et génère un champ d’investigations totalement ouvert. J’ai commencé mes recherches il y a une trentaine d’années sous la direction de Michelle Perrot, et, grâce à elle, l’histoire du crime et de la délinquance était un domaine de recherche très dynamique. Nous sommes d’ailleurs toute une génération de chercheurs, de Marc Renneville à Dominique Kalifa, en passant par Anne-Emmanuelle Demartini à avoir suivi ses traces, mais aussi à faire de l’histoire de façon très libre, dans ses objets comme dans son écriture.

C’est vrai pour l’affaire Bladier, dont la construction est assez originale…

Ph. A. J’ai construit le livre comme une succession de strates – des strates de discours, avec les articles de presse qui racontent l’événement, puis les rapports médicaux sur la personnalité de Bladier, le manuscrit lui-même, mes propres réflexions enfin. Mais cela correspond aussi à des strates temporelles : c’est d’abord un fait divers, ensuite ça devient un cas pour les médecins, aujourd'hui ça devient un objet d’histoire.

C’est la forme d’écriture qui m’a semblé la plus juste pour aborder cette histoire, et c’est une question que je me pose pour chaque livre : quelle est la forme la plus adéquate pour travailler sur tel objet ? Comment écrire quand on travaille sur les graffitis ou sur les banderoles, par exemple ? Le livre, de ce point de vue, offre des possibilités illimitées, et c’est passionnant de travailler avec des éditeurs, des graphistes… Le Dossier sauvage, par exemple, que j’ai publié en 2019 (un dossier fictif d’archives sur des individus ayant choisi d’aller vivre seuls dans la nature, que Ph. Artières attribue à Michel Foucault, Ndlr) qui ne ressemble pas à un livre de recherche classique, mais qui se confronte, en réalité, directement avec son objet, l’ensauvagement.

Mais, dans Un Séminariste assassin, c’est bien le récit autobiographique qui est au cœur du livre…

Ph. A. Oui, parce qu’en écrivant sa propre histoire, Bladier se constitue en sujet – c’est ce moment assez extraordinaire que Foucault appelait la subjectivation, ce moment où quelqu’un dit : « Je ». « Je suis cela, je suis un sujet qui pense, qui désire… » C’est le crime qui, dans ce cas, est l’occasion de cette subjectivation, mais il peut y avoir beaucoup d’autres occasions : des grèves, des mouvements collectifs, des soulèvements… C’est, en somme, sur la subjectivation que porte toujours mon travail, sur ces moments où, individuellement ou collectivement, les individus se soulèvent et adviennent. Toutes mes recherches portent sur cette question : comment devient-on un sujet en Occident ?

Ce travail sur un individu comme Bladier s’inscrit ainsi dans ma recherche plus globale sur l’histoire sociale, dans la mesure où il vient à côté d’autres dossiers que j’ai constitués – la quinzaine de dossiers que j’avais travaillés dans Le Livre des vies coupables – mais il rejoint aussi d’autres textes sur des contemporains de Bladier qui avaient des sexualités dites déviantes, un jeune étudiant allemand qui écrit à Alexandre Lacassagne à ce moment-là, ou un érudit local qui collectionne les récits d’homosexuels. Le livre, même s’il ne s’intéresse qu’à une seule personne, est toujours un élément d’un dossier plus vaste, auquel travaillent aussi d’autres chercheurs.

L’histoire sociale accorde aussi une place prépondérante à ce que vous appelez les « archives mineures »…

Ph. A. Oui, notamment ces autobiographiques que j’ai pu découvrir grâce à Philippe Lejeune, qui a développé beaucoup de travaux sur les journaux intimes, ou à tout ce qui s’est passé autour des écrits personnels de la Grande Guerre, par exemple. Mais c’est aussi la correspondance échangée en 1946 entre une mère et son fils emprisonné à la Santé ou les lettres de commerçants juifs pieds noirs, à Alger, qui racontent les événements de 1962 au jour le jour. La prise d’écriture, ça dépasse aussi le texte proprement dit : ce sont par exemple les tatouages, parce qu’au XIXe siècle, on se fait ses tatouages soi-même… Toutes les traces de ces documents, on les trouve bien sûr plus dans les brocantes que dans les archives départementales ou nationales. Mais il faut souligner que l’intérêt croissant des chercheurs pour ces sources-là fait évoluer les pratiques et rend les archivistes plus attentifs aussi. Je parlais d’une enquête ouverte : les archivistes y participent avec nous. Sans parler des formidables possibilités offertes par les outils informatiques, qui donnent accès à des documents que je n’aurais jamais cherchés auparavant…

Vous insistez également sur la dimension collective de la recherche…

Ph. A. Oui, parce que nous sommes une génération d’historiens qui avancent groupés. On a souvent tendance à opposer les sciences dures, où les chercheurs travaillent en équipes, aux sciences sociales, où ils seraient comme des électrons libres. En réalité, nous aussi nous avançons ensemble, y compris avec ceux qui sont venus avant nous, chacun avec sa manière de travailler un dossier. Il est évident que l’on écrit toujours avec les autres : j’ai écrit Bladier avec le Moi, Pierre Rivière… de Foucault, sorti en 1973 et avec le livre que vient de publier Michel Porret, Le Sang des Lilas, sur une affaire d’infanticide à Genève dans les années 1880. Cette communauté de recherche est très importante pour moi. Elle montre aussi à quel point l’enquête historique est un travail au long cours, qui ne s’accorde pas du tout avec cette tendance qu’on a aujourd'hui à fractionner les programmes de recherche en tranches de deux ou trois ans.

Vos prochaines enquêtes s’inscriront donc dans ce prolongement ?

Ph. A. Sans doute, mais je pense surtout que la publication du livre, sur Bladier ou sur un autre dossier, ne clôt pas l’enquête. Je ne peux pas concevoir les livres comme des objets fermés : ils doivent, au contraire, permettre de relancer le débat. Ils sont le moment où l’on va proposer quelque chose à la discussion, quelque chose de suffisamment étayé, bien sûr, pour que l’échange ne se limite pas à du bavardage ou de la conversation, quand ce n’est pas simplement le prétexte à organiser un colloque… À mes yeux, c’est une dimension essentielle et indispensable de la recherche, mais qui n’est pas malheureusement plus très présente. Plus personne, par exemple, ne publie de compte rendu dans les revues, parce que ça n’entre pas dans le profil du chercheur postmoderne. En tout cas, j’ai fait de l’affaire Bladier un livre volontairement « cible », au sens où il cherche à engager de la discussion.

Quelle place tiennent alors dans votre travail les nombreuses autres formes d’expression que vous utilisez aussi ?

Ph. A. Encore une fois, le livre n’est pas fermé : il peut s’ouvrir à toutes sortes de variations et de prolongements. Avec Dominique Kalifa, par exemple, nous avons réalisé une adaptation radiophonique de notre livre sur Henri Vidal. Mais c’était bien plus qu’une simple adaptation : nous avons véritablement remis le texte au travail. Et c’est le cas à chaque fois que je travaille avec des comédiens pour des lectures ou lorsque je prépare une exposition.

L’écriture n’est jamais l’acte final de l’historien et elle peut prendre elle-même des formes diverses : l’aménagement d’une vitrine, un accrochage sur un mur, une lecture publique… même si certains historiens considèrent que cela n’est pas sérieux. Je suis convaincu, au contraire, que cela fait partie intégrante de la recherche. Quand Bruno Latour monte une exposition, il ne s’amuse pas, il cherche. Quand Patrick Boucheron monte sur les planches au théâtre, il ne s’amuse pas, il cherche. Ce sont des formes d’écriture qui se déploient dans des espaces spécifiques – le musée, le théâtre, les médias – qui se regardent ou qui s’écoutent et qui s’autorisent toutes sortes d’instruments. Je crois que les sciences sociales ont aujourd’hui plus que jamais la liberté de s’approprier des formes, de les modeler pour « faire savoir ».

Avez-vous déjà un nouveau lieu d’écriture en perspective ?

Ph. A. Nous sommes en train de préparer, avec Béatrice Didier, la directrice du centre d’art/éditeur Le Point du Jour, une exposition au Mucem pour juin 2021 sur René Louis L., un homme né à Oran en 1920 et qui a passé toute sa vie adulte dans les hôpitaux psychiatriques, d’abord en Algérie puis dans la Manche, après l’indépendance. L’enquête, ici, vise à résoudre l’énigme de ce « schizophrène » non pas à travers les archives officielles des institutions médicales, mais à travers une quarantaine de dessins qu’il a laissés.2 ♦

À lire

Un Séminariste assassin. L'affaire Bladier, 1905, Philippe Artières, CNRS Editions, septembre 2020, 152 p.

Références

Le Dossier sauvage, Philippe Artières, Gallimard, coll. "Verticales", octobre 2019, 168 p.

La Vie écrite. Thérèse de Lisieux, Philippe Artières, Les Belles Lettres, février 2011, 242 p.

Le livre des vies coupables, Philippe Artières, Albin Michel, mai 2014, 432 p.

Vidal, le tueur de femmes. Une biographie sociale, Philippe Artières et Dominique Kalifa, Verdier, mars 2017, 368 p.

Moi, Pierre Rivière, ayant égorgé ma mère, ma sœur et mon frère : un cas de parricide au xixe siècle, Michel Foucault (dir.), Gallimard, 1973, 424 p.

Le Sang des Lilas, Michel Porret, Georg éditeur, 2019, 395 p.

- 1. Directeur de recherche au CNRS, à l’Institut de recherche interdisciplinaire sur les enjeux sociaux Sciences sociales, Politique, Santé (Iris – CNRS/EHESS/Université Sorbonne Paris Nord/Inserm).

- 2. Exposition « Histoires de René L. Hétérotopies contrariées », Mucem, fort Saint-Jean, à Marseille du 18 juin au 5 septembre 2021.