Vous êtes ici

Nouvelle-Calédonie : 165 ans d'une histoire mouvementée

Temps de lecture : 19 minutes

Vous êtes anthropologue, spécialiste de la Nouvelle-Calédonie que vous étudiez depuis plus de vingt ans. Depuis quand ce territoire est-il français ?

Michel Naepels1 : La prise de possession de ce territoire d’Océanie par la France de Napoléon III remonte au 24 septembre 1853, soit il y a un peu plus de 165 ans. Il a été découvert dès 1774 par James Cook, avant que des Australiens et Britanniques commencent à y créer de petits comptoirs pour le commerce du bois de santal, en lien étroit avec les populations kanakes qui peuplent l’archipel depuis plus de 3000 ans (la Nouvelle-Calédonie est composée d’une île principale de 400 kilomètres de long, la Grande Terre, et des îles Loyauté situées à l’est, NDLR). Les Français étaient peu présents sur place à part quelques missionnaires catholiques maristes venus évangéliser les Mélanésiens. Ce sont vraisemblablement eux, inquiets de la concurrence des missions protestantes anglaises établies dans les îles Loyauté, qui ont poussé Napoléon III à s’emparer de ce territoire, tandis que de son côté le ministère de la Marine voyait d’un mauvais œil l’expansion britannique dans le Pacifique. La prise de possession de la Nouvelle-Calédonie s’est ainsi faite sans réelle volonté politique et sans projet particulier… du moins dans les premières années.

Comment ce territoire du Pacifique devient-il une colonie pénitentiaire ?

M. N. : La forte mortalité au bagne de Guyane donne vite aux autorités françaises l’idée de faire de la Nouvelle-Calédonie une colonie pénitentiaire alternative à caractère rural. Le premier bagne ouvre en 1864 sur l’île Nou, en face de Nouméa. Suivent rapidement d’autres implantations de centres pénitentiaires ruraux où les bagnards sont affectés à des activités agricoles. Tout cela suppose l’appropriation des terres occupées par les Kanaks – d’autant qu’à la fin de leur peine, une partie des bagnards se voient attribuer des terres où s’installer. C’est le cas des bagnards condamnés à des peines dites de « doublage », qui imposent de rester en Nouvelle-Calédonie à l’issue de la peine aussi longtemps que celle-ci a duré, mais aussi des Kabyles déportés en Nouvelle-Calédonie suite à la révolte de 1872 en Algérie. Il est intéressant de noter qu’à l’issue de leur peine, les Kabyles sont restés sur ce territoire où ils sont devenus citoyens français et se sont retrouvés assimilés aux Européens de Nouvelle-Calédonie, alors qu’au même moment les Kabyles d’Algérie étaient toujours « sujets » de la puissance colonisatrice et ne bénéficiaient pas des mêmes droits. Pratiquement aucun des 4000 communards déportés pour raisons politiques (dont Louise Michel) n’est en revanche demeuré sur le territoire calédonien.

Où vont les Kanaks privés de leurs terres ?

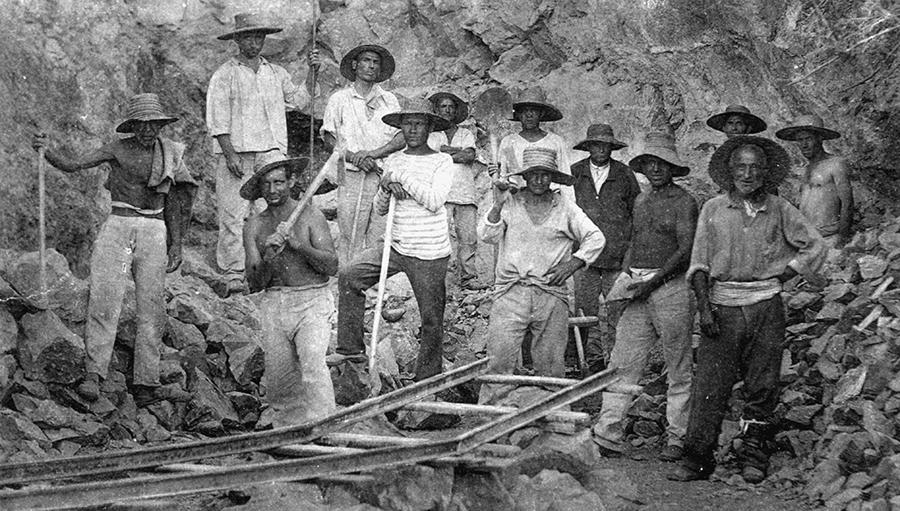

M. N. : La spoliation foncière se traduit par la création de réserves où sont cantonnées les populations océaniennes, à l’image de ce qui a pu se produire avec les Amérindiens aux États-Unis et au Canada. Après l’arrêt des convois pénitentiaires en 1897 (le bagne en tant que tel cessera son activité en 1924, NDLR), la Nouvelle-Calédonie se transforme en une colonie de peuplement rural qui voit arriver des paysans français de métropole, mais aussi des travailleurs vietnamiens et indonésiens sous contrat. Déjà fortement limitée, l’emprise foncière des réserves se réduit à peau de chagrin : au début du XXe siècle, on estime qu’elles représentent 8% seulement du territoire de la Grande Terre.

Une catastrophe économique pour ce peuple d’agriculteurs qui pratiquait la culture en terrasse et avait déployé un système d’irrigation sophistiqué, mais aussi une catastrophe culturelle car la terre avait une fonction symbolique forte. Le cantonnement des populations océaniennes dans les réserves est réglé par un code de l’indigénat. Les Kanaks qui ne sont pas citoyens, mais sujets français, sont soumis à des restrictions de circulation et ne peuvent quitter leur arrondissement sauf autorisation particulière. Ils n’ont pas accès au système judiciaire classique, mais relèvent de sanctions administratives. Ils ont interdiction de porter des armes, doivent acquitter un impôt de capitation – par individu, donc – et effectuer plusieurs jours de travaux forcés par an pour le compte des colons ou des autorités.

Quelle est leur situation au début du XXe siècle ?

M. N. : Elle est calamiteuse. Les Kanaks qui étaient selon les estimations autour de 45 000 au moment de la prise de possession française ont vu leurs effectifs tomber à 20 000 environ en 1920, le plus bas démographique jamais enregistré. Cela est dû aux guerres coloniales menées dans la deuxième moitié du XIXe siècle sur le territoire calédonien, à la répression des révoltes comme celle de 1878 qui a fait entre 2 000 et 3 000 morts chez les Kanaks, mais aussi et surtout aux pathologies importées du continent européen qui ont décimé ces populations. Si on remonte à l’arrivée de Cook et aux premiers contacts avec les Européens, on parle d’un effondrement de 70 à 90% de leurs effectifs. Au début du XXe siècle, les autorités françaises considèrent que le peuple océanien est voué à la disparition et qu’il est destiné à être remplacé par une population européenne supposément plus résistante – on est en plein darwinisme social ! Mais tout le monde ne partage pas ce point de vue : très implantés dans les réserves, où ils sont notamment chargés de l’enseignement, les missionnaires catholiques et protestants considèrent eux que la dénatalité est due au désespoir, mais aussi aux ravages de l’alcoolisation chez les Kanaks, et ils décident de les aider à survivre et à reprendre espoir.

Malgré l’existence des réserves, le métissage se fait entre Européens et Kanaks… Quel impact cela a-t-il sur la société calédonienne ?

M. N. : Constituées de militaires, d’ex-bagnards, de colons…, les premières populations européennes sont essentiellement masculines. Si l’on décide assez vite d’envoyer des orphelines depuis la France métropolitaine pour assurer une présence féminine auprès de ces hommes, une partie d’entre eux forme des couples mixtes avec des femmes kanakes. Mais cela ne crée pas un monde métis pour autant, contrairement à ce qui a pu se passer dans d’autres territoires d’outre-mer. La faute à la mise en réserves et à la division juridique stricte entre Européens et Kanaks. S’il est reconnu par son père, un enfant né d’un couple mixte devient européen à 100% : il accède pleinement à la citoyenneté et à la société des Blancs. S’il n’est pas reconnu par son père, il est élevé dans la réserve par sa mère et ses oncles maternels, et devient alors 100% kanak. En Nouvelle-Calédonie, jusqu’à la fin de la seconde guerre mondiale, la coupure est radicale entre ces deux mondes.

Quand la société coloniale prend-elle fin ?

M. N. : Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, en 1946 plus précisément, le régime de l’indigénat est aboli et l’ensemble des Kanaks accèdent à la citoyenneté. Il faudra néanmoins attendre 1957 pour que la première élection au suffrage universel intégral soit organisée en Nouvelle-Calédonie, et 1962 pour voir le premier bachelier kanak. Et si les Kanaks ne sont plus assignés à résidence dans les réserves, cela ne veut pas pour autant dire la fin de celles-ci.

Quand et comment naissent les revendications politiques kanakes ?

M. N. : En 1946, un enchaînement très particulier d’événements vient cristalliser les revendications politiques kanakes. En effet, l’abolition du régime de l’indigénat n’est pas mise en œuvre immédiatement et Jeanne Tunica, une Européenne qui vient de fonder le parti communiste calédonien, décide d’informer les Kanaks de leurs nouveaux droits et notamment du fait qu’ils ne sont plus assujettis aux travaux forcés. En quelques semaines, des milliers de Kanaks deviennent communistes, sous l’œil réprobateur des missionnaires qui étaient très influents dans les réserves. En réaction, deux associations sont créées par les missionnaires eux-mêmes, qui demandent l’accès immédiat à la citoyenneté et l’extension du territoire des réserves : l’Union des indigènes calédoniens amis de la liberté dans l’ordre (UIALCO), catholique, et l’Association des indigènes calédoniens et loyaltiens français (AICLF), protestante.

En 1953, ces deux associations donnent naissance au premier parti politique kanak, l’Union calédonienne, qui accueille également des « Européens de brousse ». L’Union calédonienne porte les premières revendications autonomistes en Nouvelle-Calédonie, sous le slogan « Deux couleurs, un seul peuple ». Cette demande d’autonomie aboutit à la création d’un conseil de gouvernement et d’une assemblée locale dotée de droits spécifiques. Mais la tendance s’inverse dès les années 1960, lorsque la France redécouvre la valeur stratégique de la Nouvelle-Calédonie et décide de limiter le poids du gouvernement local.

Pourquoi la Nouvelle-Calédonie devient-elle stratégique pour la France dans les années 1960 ?

M. N. : À cause du nickel. La Nouvelle-Calédonie possède en effet l’une des plus grosses réserves mondiales de ce métal devenu crucial pour l’essor de l’industrie française : s’il est en réalité exploité depuis près d’un siècle, ses propriétés physiques, notamment anticorrosion, le rendent indispensables dans le secteur aéronautique et pour la fabrication de biens de consommation. Mais ce n’est pas la seule raison : après l’indépendance de l’Algérie (proclamée en 1962, NDLR), la France a déplacé ses essais nucléaires du Sahara vers le Pacifique, plus précisément dans les atolls de la Polynésie française, et craint un effet de contagion si l’autonomie de la Nouvelle-Calédonie « voisine » (elle est tout de même distante de plusieurs milliers de kilomètres) devient trop forte. En 1972, la circulaire Messmer pointe le risque que la population autochtone devienne indépendantiste et majoritaire, et décide de faire venir des personnes des autres territoires d’outre-mer – Réunion, Wallis-et-Futuna, Polynésie… –, mais aussi de métropole, afin de diluer la part des Kanaks dans la population calédonienne. Résultat, alors que ces derniers ont une natalité plus dynamique que celle des Européens, leur poids relatif se met à baisser dans la population de l’archipel.

Quand les revendications d’indépendance apparaissent-elles ?

M. N. : Avec les événements de mai 1968, les étudiants kanaks qui vivent en métropole découvrent le marxisme et le tiers-mondisme et trouvent un langage d’expression nouveau. Ils reviennent en Nouvelle-Calédonie et fondent les premiers mouvements indépendantistes dès le début des années 1970. Immédiatement, le mouvement indépendantiste se cristallise autour des revendications foncières. La démographie des Kanaks est dynamique et ils étouffent littéralement dans les réserves. Car ne plus être assigné à résidence ne signifie pas pour autant que l’on peut s’installer où l’on veut, il faut pour cela de l’argent mais aussi des terres disponibles… Les revendications foncières vont plus loin que de simples revendications économiques : grâce à la transmission orale de son histoire, chaque famille kanake sait exactement de quelles terres elle est originaire et quel est le nom des colons qui se sont installés sur celles-ci. Tous les Kanaks de la Grande Terre, qu’ils soient autonomistes, indépendantistes, se mettent donc à envoyer des lettres aux familles des colons et aux représentants de l’État français pour réclamer la restitution des terres de leurs aïeux. En 1977, l’Union calédonienne, jusque-là autonomiste, bascule à son tour vers l’indépendance, ce qui entraîne le départ d’une partie importante des Européens qui en faisaient partie.

Comment bascule-t-on de ces revendications foncières aux « événements » sanglants des années 1984-1988 ?

M. N. : Dès 1978, la France met en place une première réforme foncière. Mais, sans expropriations, cela ne suffit pas. L’élection de Mitterrand, premier président de gauche élu depuis la Seconde Guerre mondiale, suscite un immense espoir chez les indépendantistes qui pensent que le nouveau pouvoir va accéder à leur demande. Après la table ronde de Nainville-les-Roches qui reconnaît aux Kanaks leur « droit inné et actif à l’indépendance », c’est la douche froide : en 1984, le statut Lemoine ne prévoit qu’une autonomie accrue, sur une base électorale incluant l’ensemble de la population de Nouvelle-Calédonie : les Kanaks, les Européens installés depuis des générations – appelés aussi « Caldoches » –, les descendants d’Indonésiens et de Vietnamiens, mais aussi les Réunionnais, Polynésiens, Wallisiens et Futuniens arrivés de fraîche date et l’ensemble des « métro » présents sur le territoire…

Les Kanaks dénoncent la négation de leur droit de peuple colonisé à l’autodétermination et décident d’organiser le boycott actif des élections territoriales du 18 novembre 1984 par la mise en place de barrages et mettent en place un « Gouvernement provisoire de Kanaky » présidé par Jean-Marie Tjibaou. C’est à ce moment que l’on bascule dans les « événements ». Soit quatre années de violence - et des dizaines de morts - qui s’achèvent dans un bain de sang avec la prise d’otages dans la grotte d’Ouvéa et l’assaut du GIGN : 4 gendarmes, 2 parachutistes et 19 Kanaks sont tués ; un an plus tard, lors du premier anniversaire de ce dramatique événement, c’est au tour du leader indépendantiste Jean-Marie Tjibaou d’être assassiné. Après ce déferlement de violence, tout le monde y compris les Kanaks veut trouver une issue et sortir de cette situation.

Quand le projet de référendum voit-il le jour ?

M. N. : Dès les accords de Matignon, signés par le gouvernement de Michel Rocard en décembre 1988. Ceux-ci prévoient une période de transition de dix ans qui doit déboucher sur l’organisation du référendum d'autodétermnination. Les institutions calédoniennes sont renforcées, des provinces sont créées afin notamment d’effectuer un rééquilibrage économique entre le sud de la Grande Terre où se trouve Nouméa, et le Nord majoritairement occupé par les Kanaks. Mais, en 1998, tout le monde craint un effet couperet du référendum qui referait basculer la Nouvelle-Calédonie dans la violence. Un nouvel accord est signé, l'accord de Nouméa, qui prévoit l’organisation du référendum d’ici 15 à 20 ans.

Que dit l’accord de Nouméa de 1998 ?

M. N. : Il va beaucoup plus loin que les accords de Matignon. L'accord de Nouméa se définit comme un « accord de décolonisation » – un vocabulaire inédit dans l’histoire coloniale française – qui reconnaît de facto les Kanaks comme un peuple colonisé. Son objectif est d’aboutir à une souveraineté fondée sur un projet de « destin commun » à ceux qui sont depuis longtemps en Nouvelle-Calédonie. Cela suppose un transfert progressif de compétences de l’État français vers le gouvernement et l’assemblée de Nouvelle-Calédonie (hormis les compétences régaliennes que sont l’armée, la police, la justice, la monnaie et la diplomatie). L'accord de Nouméa ouvre une véritable période d’euphorie où chacun, Kanak mais aussi Caldoche, recherche dans sa lignée familiale les traces de cette communauté de destin – on a parlé tout à l’heure de ces métissages qui n’avaient jamais été vraiment envisagés comme tels.

L’accord de Nouméa crée également des corps électoraux spécifiques et une sorte de « citoyenneté calédonienne », un fait unique dans la République française…

M. N. : Oui, en effet, il y a aujourd’hui trois corps électoraux distincts en Nouvelle-Calédonie. Il existe une liste générale utilisée lors des scrutins nationaux et qui recouvre l’ensemble du corps électoral. Il y a une liste restreinte dite « provinciale » pour le fonctionnement des institutions calédoniennes, qui suppose d’être installé depuis au moins dix ans au moment de la signature de l'accord de Nouméa. Et enfin, une liste encore plus restrictive pour le vote au référendum qui exclut d’office les personnes arrivées après 1994 – en majorité des « métros », c’est-à-dire des Français venus de France métropolitaine.

Quelles sont les chances que le « oui » l’emporte au référendum du 4 novembre ?

M. N. : Il faut d’abord signaler que l’on est tout au bout de la période de 20 ans prévue pour l’organisation du référendum et que l’enthousiasme suscité par le projet de « destin commun » s’est un peu émoussé, notamment chez les Européens de Nouvelle-Calédonie. De récents sondages donnent 66% de « non » à l’indépendance, mais la Nouvelle-Calédonie est une mosaïque de populations et il est extrêmement difficile de constituer des échantillons représentatifs, a fortiori quand la population de ce territoire totalise 270 000 personnes.

D’après le dernier recensement, les Kanaks représenteraient 39% de la population générale, soit probablement plus de 45% du corps électoral appelé à voter au référendum, et que l’écrasante majorité est pour l’indépendance. Les Européens représenteraient, eux, environ 30% de la population… Mais de plus en plus de monde ne se reconnaît pas dans ces catégories, et certains préfèrent se déclarer « calédoniens » ou « métissés », ce qui complique les projections !

Que se passera-t-il si le « oui » à l’indépendance l’emporte ?

M. N. : C’est en partie l’inconnu. Même si, en Nouvelle-Calédonie, personne ne souhaite une rupture totale avec la France. On s’oriente a priori vers une sorte d’accord-association qui permettrait de continuer d’entretenir des relations privilégiées. Quant à savoir si la Nouvelle-Calédonie peut être viable économiquement, personne aujourd’hui n’a la réponse… L’exemple du Vanuatu tout proche, devenu indépendant dans les années 1980 (c’était auparavant une colonie franco-britannique) produit deux discours contraires : les anti-indépendantistes pointent le mauvais état des infrastructures dans le pays et l’importante influence chinoise, les Kanaks retiennent avant tout que les habitants du Vanuatu sont chez eux et qu’ils y sont heureux. Il faut dire que, encore aujourd’hui, les Kanaks se sentent marginaux dans ce territoire riche qu’est la Nouvelle-Calédonie – ce que confirment les principaux indicateurs socio-économiques. Et, contrairement au Vanuatu, la Nouvelle-Calédonie dispose d’importantes ressources minières.

Et si le « non » l’emporte ?

M. N. : En cas de « non » à l’indépendance, les accords de Nouméa prévoient qu’un nouveau référendum soit organisé deux ans plus tard, et repose la même question. Si encore une fois le « non » l’emporte, un troisième et dernier référendum sur l’indépendance sera organisé au bout de deux ans. Si le « non » l’emporte une troisième fois, alors la Nouvelle-Calédonie restera française. Mais on ne retournera pas pour autant au statu quo antérieur, là aussi c’est l’inconnu. S’il n’est pas question de revenir sur les transferts de compétences décrits comme « irréversibles » par les accords de Nouméa, l’existence de corps électoraux spécifiques à la Nouvelle-Calédonie risque, elle, de poser un vrai problème. Ces 3 corps électoraux distincts constituent un régime dérogatoire à la Constitution, qui met temporairement entre parenthèses la notion d’égalité des citoyens chère à la République française, et était à l’origine prévu pour une période transitoire. Les conserver ouvrirait une brèche dans laquelle pourraient se glisser d’autres territoires ; revenir dessus risquerait de réveiller un profond sentiment d’injustice au sein de la population kanake. La victoire du « non » risque de poser bien plus de questions qu’elle n’en résout…

- 1. Michel Naepels est directeur d’études à l’EHESS et directeur de recherche au CNRS. Il est rattaché à l'Institut de recherche interdisciplinaire sur les enjeux sociaux (CNRS/EHESS/Inserm/Université Paris-13).

Voir aussi

Auteur

Journaliste scientifique, Laure Cailloce est rédactrice en chef adjointe de CNRS Le Journal et de la revue Carnets de science.