Vous êtes ici

Représenter l’atome, un défi artistique

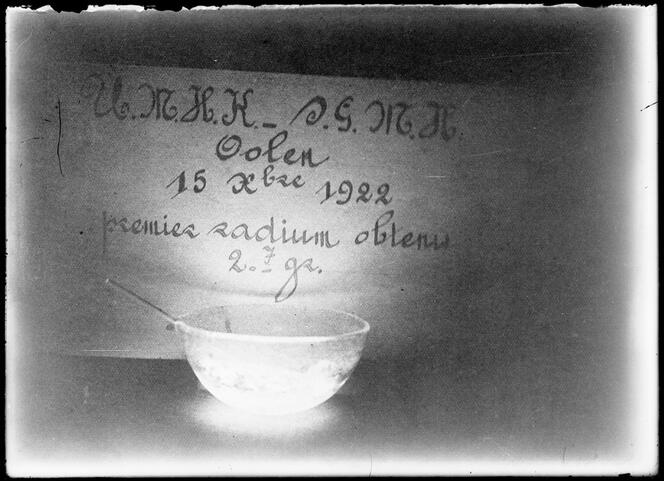

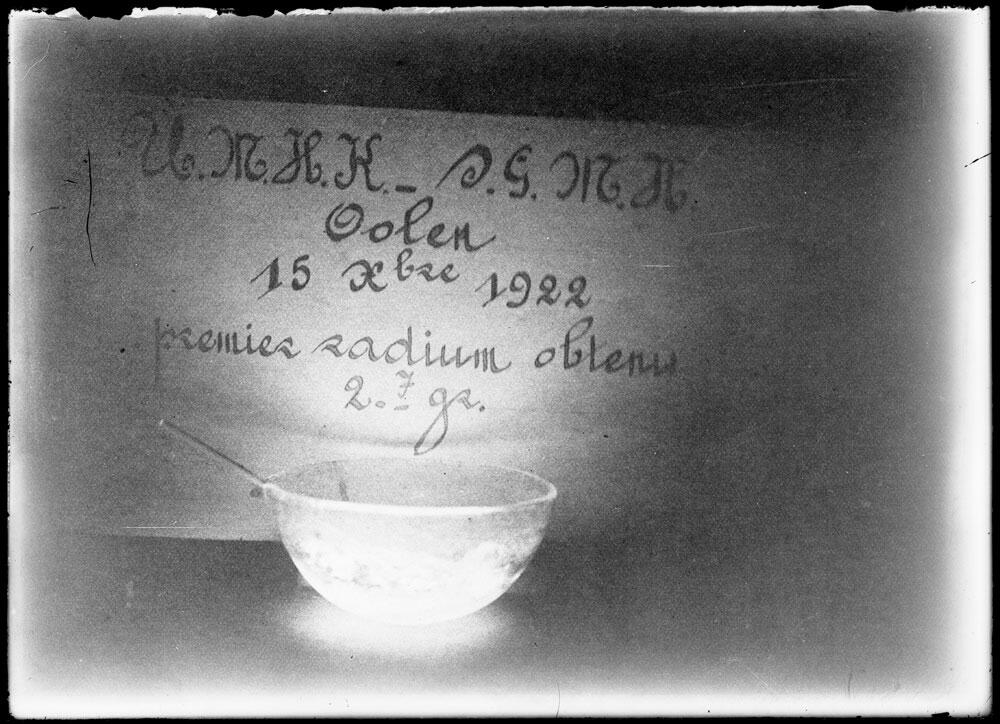

Les gigantesques nuages en forme de champignon qui embrasent le ciel au-dessus d’Hiroshima et de Nagasaki, le dôme métallique qui se referme sur le site de Tchernobyl, comme un sarcophage géant au-dessus d’une ville fantôme : ces images hantent nos esprits. D’autres, moins connues, comme la photographie d’une coupelle contenant du bromure de radium, prise dans l’obscurité par Marie Curie en 1922, symbolisent ce nouvel « Âge de l’atome » auquel le musée d’Art moderne de Paris (MAM) consacre une immense exposition. Au début du XXe siècle, le sentiment le plus répandu est que « l'humanité tirera plus de bien que de mal des découvertes nouvelles », comme le dit Pierre Curie dans son discours d’acceptation du prix Nobel (1905). Mais ce même Pierre Curie se demande déjà « si l'humanité a avantage à connaître les secrets de la nature, si elle est mûre pour en profiter ou si cette connaissance ne lui sera pas nuisible ».

Le projet de l’exposition part de ce constat : la découverte du radium a fait entrer l’humanité dans une époque où les hommes ont la capacité de la détruire totalement. « Aux trois âges que nous avons appris depuis le milieu du XIXe siècle à énumérer avec les archéologues – âge de pierre, âge de bronze, âge de fer –, nous voici contraints d’en ajouter un quatrième : l’âge atomique », écrivent les deux commissaires de l’exposition, Maria Stavrinaki1, chercheuse en histoire de l’art et Julia Garimorth, conservatrice en cheffe au MAM, ajoutant que « c’est la première fois que les acteurs de cet événement se trouvent à la fois les agents, les témoins et les historiens d’un âge tant culturel que géologique et qui implique l’espèce humaine dans son ensemble ».

Invisibles atomes

Pour les artistes, mais aussi pour les chercheurs, ce nouvel âge interroge. « À l’instar des tragédies d’Hiroshima et Nagasaki, le drame de Tchernobyl se distingue par le caractère impalpable et invisible de la radioactivité, qui défie l’appareil perceptif humain », souligne Ada Ackerman, chercheuse en histoire de l’art2, qui a particulièrement travaillé sur les représentations de la catastrophe de Tchernobyl dans les peintures d’Europe de l’Est. « L’écrivaine et journaliste ukrainienne, Svetlana Alexeïévitch a bien exprimé cela, lorsqu’elle rapporte que dans la zone où l’arme atomique a eu un impact, nos yeux ne voient pas la radiation, nos nez ne la flairent pas, nos mains ne la sentent pas. Toute notre biologie est prise au dépourvu. Et notre vocabulaire n’est pas adapté, de même que nos sentiments ou nos représentations. »

En plus de marquer une rupture scientifique et technologique, l’âge atomique bouleverse nos représentations, et représente « un accident de la conscience », complète Maria Stavrinaki : « Pour l’esprit humain, se représenter l’atome reste une tâche extrêmement difficile. Comment matérialiser un évènement invisible dont les conséquences perdurent sur plusieurs générations ? Comment expliquer qu’on puisse être victime d’une catastrophe survenue alors que nous n’étions même pas nés ? », s’interroge la commissaire.

Le parcours des artistes du XXe siècle, comme le montre l’exposition, est empreint de réflexions et de tâtonnements. Certains vont tenter de représenter l’atome à l’échelle de l’infiniment petit. Dans son œuvre Uranium Pink, l’artiste allemand Sigmar Polke affiche une mosaïque de clichés figurant la matière en train de se désintégrer. En réalité, Polke utilise le même procédé que le physicien Henri Becquerel qui découvrit la radioactivité en 1896 et partagea le prix Nobel de physique avec Pierre et Marie Curie : la radiation par contact. Le papier photosensible est rapproché de l'uranium et ce contact donne ces formes semblables à de petites explosions.

D’autres artistes vont se concentrer sur les conséquences de la catastrophe : le peintre japonais On Kawara, dans ses œuvres très graphiques et empreintes de réalisme, s’attache à exprimer ce que l'esthétique traditionnelle de la peinture, fondée sur l’harmonie, ne peut plus représenter.

Avec Thanatophanie, il expose un portfolio de trente planches éditées à partir d’un ensemble de dessins qu’il a faits à la mine de plomb, et qui montrent les visages d’habitants touchés par les terreurs de la Seconde Guerre mondiale. « Ces visages arborent des sourires inquiétants tandis que leurs regards semblent étrangement fixes et immuables. Tout signe de vie a été éliminé de ces portraits, qui semblent porter un masque de mort, tout en poursuivant leur existence dans le monde », commente son éditeur et galeriste japonais.

D’autres artistes, comme les Américains Bruce Conner et Charles Bittinger, ou encore la Suisse Miriam Cahn, vont s’attacher à peindre « LE » symbole de la catastrophe nucléaire : le champignon atomique. « Le champignon, c’est ce qu’il y a de plus facile à représenter et de plus spectaculaire. Mais la fétichisation de ce symbole a aussi été dénoncée, car elle implique de ne pas réfléchir aux conditions et aux conséquences de la catastrophe », commente Maria Stavrinaki. Une réflexion qui se ressent dans le cheminement des œuvres. Si le champignon domine la deuxième section de l’exposition, consacrée aux représentations de la bombe, à partir de la troisième section, consacrée à « la nucléarisation du monde », il devient plus rare, puisque la nucléarité est diffuse et imprègne tout le vivant.

L’exposition consacre enfin un grand espace aux représentations de la catastrophe de Tchernobyl. On peut voir le premier film tourné sur place par Vladimir Shevchenko, un cadreur envoyé sur le terrain pour Centrale TV Ukraine dans les jours qui suivirent l'explosion, lors du nettoyage des matières radioactives. On peut y voir également une installation de la vidéaste Diana Thater, qui documenta le retour de la faune sauvage dans la zone d’exclusion de Tchernobyl, désertée par l’homme.

« Tchernobyl a surtout été connu par la vidéo et la photographie, explique Ada Ackerman. Très peu de tableaux traitent de l’accident lui-même selon un mode réaliste. » Les artistes ont souvent préféré un registre nettement symbolique ou une iconographie religieuse face à une situation inédite, défiant l’entendement. « Les peintres font ainsi écho à l’attitude générale de la population face à l’accident qui, abandonnée et trahie par le régime, s’en remet à Dieu dans un regain de foi, pour implorer protection et salut », poursuit Ada Ackerman.

Un questionnement commun aux artistes et aux chercheurs

La représentation des tourments auxquels les populations font face avec cette guerre atomique permet aussi à différents artistes de dénoncer des réalités politiques : le capitalisme, l’impérialisme américain, la colonisation… « Ou même le patriarcat, à travers en particulier la représentation du champignon atomique, qui s’apparente pour ceux qui dénoncent l’arme nucléaire à un symbole phallique », explique Maria Stavrinaki.

Les questionnements artistiques d’alors sont le reflet d’une époque. « À partir de la Seconde Guerre mondiale, la science sort des laboratoires, et à travers des programmes politiques elle se met au service de l’État. Les artistes ne peuvent plus ignorer cette réalité », poursuit Maria Stavrinaki. De la même façon, les catastrophes de Tchernobyl puis de Fukushima vont participer à éclairer les consciences artistiques sur l’écologie et les effets de la technologie sur le vivant.

Les chercheurs vont également être confrontés à des questionnements sur la meilleure façon de rendre compte de ces accidents. Sophie Houdart, anthropologue3, a mené en 2011 des enquêtes au Japon dans la petite ville de Tōwa, à une cinquantaine de kilomètres de Fukushima. « L’invisibilité de la catastrophe a bouleversé mes pratiques de recherche, confie-t-elle. Très vite, ma prise de note ne suffisait pas à traduire la confusion de ces environnements. À Tōwa, le paysage est magnifique, il n’y a pas de marque visible de l’accident ni de la radioactivité, qui est pourtant présente. Quant aux habitants, ils n’ont pas été déplacés mais ont dû réapprendre tout de leur environnement du fait des faibles doses de radioactivité. À certains moments vous avez ce sentiment étrange d’oublier la catastrophe. »

La chercheuse s’est donc interrogée sur la possibilité de décrire cette réalité sans alimenter les récits des lobbies, qui expliquent que les conséquences de la catastrophe ne sont plus présentes sur le terrain. Sophie Houdart a ainsi participé à la création d’un collectif qui regroupe des géologues, des physiciens, des chercheurs en sciences humaines et des artistes, se rapprochant notamment d’une vidéaste, Mélanie Pavy, dont le travail interroge notre capacité à percevoir, raconter et penser les mutations de nos mondes. Ensemble, les deux femmes réfléchissent aujourd’hui à la façon de redécrire les paysages de la région, en réécoutant les heures d’enregistrements sonores ou en revisionnant les milliers de photographies qu’elles ont prises à mesure des séjours à Tōwa, cherchant à inventer une langue qui rende ce qui s’abîme alors que, visiblement, n’a rien changé. Quatre-vingts ans après Hiroshima, le sujet de la représentation de l’atome continue de questionner les artistes et les chercheurs. ♦

À voir

« L'Âge atomique. Les artistes à l'épreuve de l'histoire », musée d'Art moderne de Paris, du 11 octobre 2024 au 09 février 2025.

À lire

« Tchernobyl : un défi à l’art pictural », Ada Ackerman in Galia Ackerman et Iryna Dmytrychyn (Ed.), Tchernobyl. Vivre, penser, figurer, L'Harmattan, 2021, 268 p.

- 1. Maria Stavrinaki enseigne l’histoire de l’art contemporain à l’université de Lausanne.

- 2. Ada Ackerman est chercheuse au laboratoire Thalim (Théorie et histoire des arts et des littératures de la modernité, unité CNRS/Université Sorbonne Nouvelle).

- 3. Sophie Houdart est anthropologue au Laboratoire d'ethnologie et de sociologie comparative (unité CNRS/Université Paris Nanterre), actuellement en mobilité à l’Institut français de la recherche sur le Japon à la Maison franco-japonaise de Tokyo (unité CNRS/Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères).