Vous êtes ici

De la génétique humaine à la dépollution de la planète

Au début des années 1990, vous avez acquis une renommée internationale en réalisant la première carte génétique humaine à haute résolution. Dans quelles circonstances êtes-vous parvenu à mettre au point ce qui allait devenir un outil de référence pour la biologie moléculaire ?

Jean Weissenbach1 : D’une certaine manière, ce projet est la concrétisation d’intenses discussions avec le généticien Daniel Cohen. En 1990, celui-ci dirige le Centre d’étude du polymorphisme humain de l’hôpital Saint-Louis et entretient des relations étroites avec l’équipe du Téléthon et l’Association française contre les myopathies (AFM). Nous proposons alors à l’AFM un grand projet de cartographie du génome humain comprenant une carte physique et une carte génétique. À l’époque, le Téléthon est en pleine ascension ce qui va nous permettre de disposer de moyens financiers sans précédent pour relever ce challenge. En 1992, soit deux ans après le lancement du projet, nous avons publié les premières versions de ces cartes du génome humain.

À quels défis avez-vous dû faire face tout au long de cette véritable épopée scientifique ?

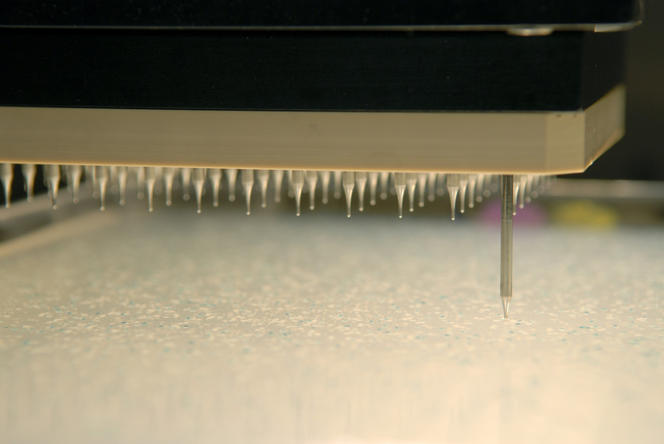

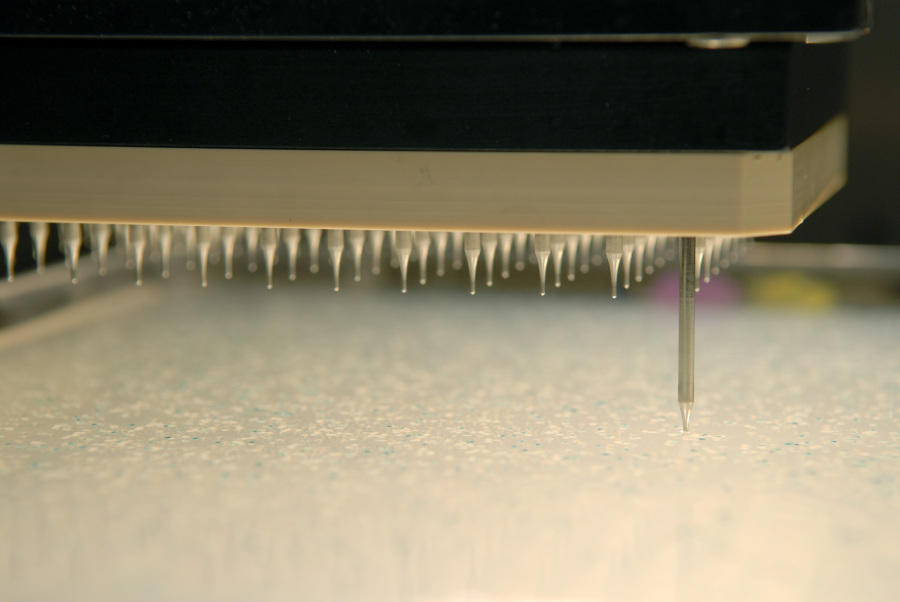

J.W. : Il s’agissait d’un projet créé ex nihilo pour lequel il a donc fallu concevoir un laboratoire dans son intégralité, mais aussi former toute une équipe d’ingénieurs et de techniciens au travail inédit que constituait la réalisation d’une carte génétique. Pour autant, nous n’avancions pas totalement à l’aveugle puisque l’ensemble de la démarche de biologie moléculaire sur laquelle reposait notre méthode de cartographie avait pu être testé à plus petite échelle au Centre d’étude du polymorphisme humain. Ce projet était aussi inédit de par sa gouvernance, puisque toutes les décisions se prenaient au sein même du Généthon dont le financement était presque intégralement assuré par l’AFM. Ce mode de fonctionnement, à la fois très centralisé et non démocratique, nous a permis d’être très réactifs à chaque étape importante du projet, le moindre besoin de matériel étant par exemple satisfait dans la journée par l’administration du Généthon.

Pour réaliser cette carte génétique, vous vous êtes appuyé sur l’utilisation de marqueurs microsatellites. Pour quelles raisons cette stratégie s’est-elle avérée payante ?

J.W. : La qualité et la densité de ces marqueurs, qui sont en fait de courtes séquences répétitives de nucléotides variant beaucoup d’un individu à l’autre, ont été des éléments déterminants dans l’aboutissement de ce projet. Dans le cadre des études familiales qui était le nôtre, ces séquences microsatellites donnaient notamment beaucoup plus d’informations que les marqueurs RFLP (Restriction Fragment Length Polymorphism) majoritairement utilisés jusqu’ici.

À partir de la carte génétique, des centaines de gènes associés à des maladies génétiques ont pu être identifiés.

J.W. : L’établissement de cette carte a en effet constitué une étape essentielle vers la mise en évidence de gènes impliqués dans ce type de pathologies. À l’époque, seuls les gènes responsables des maladies les plus fréquentes avaient pu être localisés sur le génome. Repérer ne serait-ce qu’un seul gène nécessitait d’étudier un grand nombre de familles sur le plan génétique, or nous ne disposions pas de telles cohortes. Détenir pour la première fois une carte à haute résolution couvrant l’ensemble du génome humain a donc grandement facilité le diagnostic de ces maladies génétiques.

Vous avez ensuite participé au grand projet international de séquençage du génome humain. Quel fut, dans ce domaine, le rôle de la France à travers le Genoscope, ce centre national de séquençage que vous avez dirigé de 1997 à 2007 ?

J.W. : Après avoir contribué à la phase préliminaire du séquençage du génome humain par l’élaboration de la carte génétique, nous avons effectivement monté le Genoscope, qui a participé au séquençage proprement dit. Ce travail a débuté en 1996 avec la création d’un consortium public international regroupant les centres de séquençage nationaux des différents pays impliqués dans le projet « Génome humain ».

Dans le cadre de ce consortium, l’équipe du Genoscope s’est attaquée au séquençage du chromosome 14 qui contient entre autres des gènes de notre système immunitaire. Bien que notre participation fut modeste, ce chromosome ne représentant que 3 % du génome humain, elle fut menée avec rigueur puisque dès 2003, nous avons réussi à établir sa séquence d’un seul tenant, c’est-à-dire sans aucun « trou ». À titre de comparaison, la première version du génome entier obtenue en 2000 comptait plus de 200 000 lacunes génétiques, tandis que la version finale du projet public achevée en 2004 en comportait encore environ 300.

Vous avez ensuite réorienté les travaux du Genoscope vers la microbiologie environnementale. Pourquoi ce choix ?

J.W. : J’ai pris la décision de recentrer une partie des activités scientifiques du Genoscope vers les micro-organismes de l’environnement à partir de l’an 2000, bien que nous ayons eu l’occasion de séquencer des génomes microbiens antérieurement. Le séquençage de tous ces génomes m’a soudainement fait prendre conscience que nous alimentions les bases de données de séquences d’ADN pour tout un tas d’espèces sans connaître le rôle d'un grand nombre de gènes. Chez les bactéries, il existe par ailleurs de nombreux gènes qui codent pour des enzymes susceptibles d’être utilisées dans le domaine des biotechnologies. Or, l’analyse des séquences des premiers génomes bactériens et ceux étudiés par la suite au Genoscope montrait que la fonction de 30 à 50 % des gènes identifiés était totalement inconnue.

Quels enseignements a-t-on tiré des premiers séquençages de génomes bactériens ?

J.W. : Cela a tout d’abord permis de constater qu’il existait une très grande plasticité génétique entre les différentes souches d’une même espèce bactérienne ; certains gènes étant propres à chaque souche. Au sein d’un même génome de bactérie, le séquençage a aussi montré que des gènes aux fonctions particulières sont parfois regroupés sous forme d’îlots. Certains de ces groupes de gènes sont responsables de la pathogénicité des micro-organismes tandis que d’autres leur confèrent des propriétés métaboliques spécifiques. Un tel regroupement facilite la transmission d’ensembles de gènes entre souches bactériennes, voire d’une espèce à l’autre. C’est ce que l’on nomme le transfert horizontal, et cela a aussi été mis en évidence grâce au séquençage.

L’un des axes de recherche actuels du laboratoire Génomique métabolique, que vous avez dirigé jusqu’en 2009, concerne l’identification de nouvelles activités enzymatiques chez les bactéries.

J.W. : L’étude de génomes bactériens s’est en premier lieu focalisée sur les organismes pathogènes et un petit nombre de bactéries pouvant être cultivées en laboratoire. Mais il faut savoir qu’une fraction bien plus importante de micro-organismes ne peut être cultivée. Avec l’appui de la métagénomique, qui permet de séquencer la plupart des génomes de micro-organismes peuplant un milieu donné, nous sommes désormais en mesure de réaliser des inventaires d’espèces dans tous les environnements de la biosphère. Ces investigations à grande échelle permettent entre autres de découvrir des gènes codant pour de nouveaux catalyseurs biologiques d’intérêt industriel. Elles ont également pour but de répertorier les fonctions des innombrables gènes microbiens qu’il reste à découvrir.

Sur quelles thématiques en lien avec la microbiologie environnementale avez-vous travaillé au sein du laboratoire Génomique métabolique ?

J.W. : Nous avons commencé par étudier les flores bactériennes de l'épuration des eaux usées, où nous avons identifié de nouvelles divisions bactériennes et séquencé, il y a plus de dix ans, le premier génome d'une bactérie anaérobie non cultivée. Grâce à l'analyse de ce génome, nous avons pu identifier les gènes manquants de la voie métabolique de dégradation anaérobie de la lysine, un aminoacide très abondant lors de la digestion anaérobie des boues d'épuration.

Dans le domaine de la microbiologie environnementale, la plus grande contribution de notre laboratoire reste à ce jour le projet Tara Océans. Ce programme de recherche a en effet permis d'obtenir un catalogue des gènes des bactéries du monde marin qui s'approche d'un inventaire complet. En ce qui concerne les protistes du plancton océanique, des organismes unicellulaires pourvus d'un noyau, Tara Océans a mis en évidence une diversité exceptionnelle de plus de 150 000 espèces dont un tiers n'appartient à aucun groupe taxonomique connu. Les résultats du projet montrent aussi que les approches écologiques classiques sont loin de rendre compte de la diversité de ce plancton marin eucaryote.

Plus récemment, vous vous êtes intéressé aux processus de biodégradation de la chlordécone, qui entre dans la constitution d’un pesticide organochloré devenu tristement célèbre aux Antilles2. Quel était l’objectif de ces travaux ?

J.W. : La chlordécone est une molécule très difficile à dégrader à cause de sa structure en forme de cube très compacte et des nombreux atomes de chlore présents à sa surface. Nous avons donc voulu savoir ce qu’il advenait de cet organochloré une fois qu’il se retrouve dans l’environnement. Par des approches de microbiologie, nous avons recherché des bactéries du sol capables de dégrader la chlordécone. Une fois identifiées, ces bactéries ont été mises en culture en présence de la substance chimique afin de la métaboliser pour pouvoir ensuite en analyser les produits de dégradation. L’action des bactéries aboutit à divers produits de transformation, dont un ne comporte plus que cinq atomes de chlore contre dix pour la molécule de départ.

D’autres investigations menées sur les sols provenant des Antilles nous ont permis de retrouver certains de ces produits de biodégradation dans des sols contaminés par la chlordécone. Ces conclusions laissent espérer que cette pollution sera réduite plus rapidement que prévu par l’action de micro-organismes présents dans les sols de la Martinique et de la Guadeloupe.

En novembre dernier vous avez publié Dépolluer la planète, qui aborde justement la question des pollutions environnementales et la possibilité de les traiter en mettant à profit le métabolisme de certaines bactéries. Quel est le point de départ de ce livre ?

J.W. : Celui-ci coïncide avec le choix du laboratoire Génomique métabolique d’appliquer des techniques de métagénomique à ces milieux très particuliers que sont les boues activées des stations d’épuration. Il s’agissait alors d’identifier les bactéries présentes tout au long de ce processus biologique qui est à la base de la première industrie biotechnologique mondiale. Au fil du temps et des travaux du laboratoire, j’ai fini par m’intéresser à la question de la bioremédiation au sens large. Cet ouvrage propose donc une sorte de synthèse des processus microbiens capables de dégrader ou neutraliser des substances chimiques qui se retrouvent dans la nature. À ce propos, il faut garder à l’esprit que sans l’action des micro-organismes de l’environnement, l’abondance de molécules chimiques produites tout au long de l’histoire de l’humanité aurait depuis longtemps compromis la survie de notre espèce.

Comment fonctionne plus précisément la bioremédiation ?

J.W. : Elle repose sur un principe à l'œuvre depuis l'apparition de la vie sur Terre, à savoir la dégradation et la transformation par les organismes vivants de la très grande majorité des composés chimiques présents dans la biosphère.

La bioremédiation réunit tout un ensemble de procédés visant à dépolluer les sols, les sédiments, les eaux de surface et souterraines. Ces méthodes s'appuient sur l'utilisation de bactéries, de champignons ou de végétaux ainsi que sur les enzymes produites par ces espèces. Des roseaux peuvent par exemple être plantés aux abords d'une étendue d'eau pour en extraire les phosphates présents en trop grande quantité. Après une marée noire, des espèces de bactéries naturellement présentes dans les océans sont capables de proliférer et de consommer certains hydrocarbures, limitant ainsi les conséquences de la catastrophe sur les écosystèmes marins.

Si le champ d'application de la bioremédiation semble très large, que peut-on véritablement attendre de cette méthode de dépollution ?

J.W. : Elle pourrait faciliter la réhabilitation d'une partie des millions de sites contaminés par nos activités industrielles à travers la planète. Rien que sur le territoire français, la base de données Basias recense plus de 340 000 sites potentiellement pollués, soit une superficie totale d'environ 100 000 hectares. En cas de pollution par des métaux, la remédiation par les plantes et leur système racinaire reste le procédé le plus approprié. Pour les polluants organiques il existe, en théorie, plus de possibilités. Mais chaque site est à considérer comme un cas d'espèce où il faut commencer par une évaluation des méthodes les plus adaptées qui ne seront jamais idéales. D'une manière générale, la bioremédiation n'est pas une panacée. De plus, ses effets sont lents à s'établir et l'élimination de la totalité d'un polluant est rarissime, voire illusoire. Les échecs ou les succès mitigés sont d'ailleurs nombreux.

À l'inverse, ce sont des méthodes peu perturbantes pour le milieu et souvent peu onéreuses. Dans tous les cas, il importe que ce processus aboutisse à des molécules du métabolisme qui pourront ainsi être recyclées par le vivant car il arrive parfois que des intermédiaires de biodégradation soient eux aussi toxiques, voire plus toxiques que le produit de départ. En outre, tous les polluants ne peuvent être traités par bioremédiation. Les composés plastiques en sont sans doute l'illustration la plus frappante. Ces polymères synthétiques sont présents sur Terre depuis trop peu de temps pour que des micro-organismes capables de les utiliser comme source de nourriture aient pu émerger par le biais de l'évolution. ♦

À lire

Dépolluer la planète, Jean Weissenbach, CNRS Éditions, coll. « De vive voix », novembre 2019.

- 1. Directeur de recherche CNRS au laboratoire Génomique métabolique (CNRS/Université Evry-Val-d'Essonne/CEA)

- 2. La chlordécone est le constituant principal d’un insecticide éponyme. Entre 1972 et 1993, cette substance qui appartient au groupe des organochlorés comme le DDT a été répandue en grande quantité sur les bananeraies de la Guadeloupe et de la Martinique pour lutter contre le charançon noir du bananier. À la fois très toxique et susceptible de persister dans l’environnement durant des décennies, voire des siècles, la chlordécone est suspectée d’être à l’origine de la forte augmentation de cancers de la prostate qui frappe les Antilles françaises.

Voir aussi

Auteur

Grégory Fléchet est né à Saint-Étienne en 1979. Après des études de biologie suivies d’un master de journalisme scientifique, il s’intéresse plus particulièrement aux questions d’écologie, d’environnement et de santé.