Vous êtes ici

Alessandro Morbidelli, planétologue : « Je suis entré en astronomie par la fenêtre »

(Cet entretien a été initialement publié dans le n° 15 de la revue du CNRS Carnets de science)

Scientifique de renommée mondiale, vous êtes l’un des « pères » du modèle de Nice. Pourriez-vous nous expliquer en quoi consiste ce modèle ?

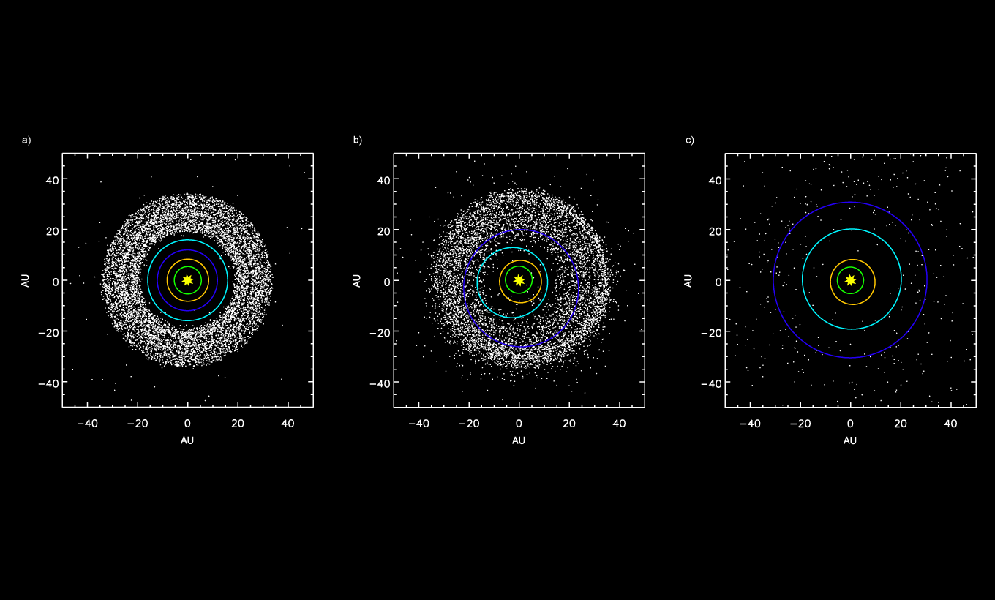

Alessandro Morbidelli1. Le modèle de Nice est né en 2005. Il s’agit d’une représentation de la dynamique de la dernière étape de formation du Système solaire, quand celui-ci a acquis sa structure actuelle. Il introduit la notion de phases d’instabilités dynamiques. Le point central du modèle s’appuie sur la présence et la mobilité de planètes géantes comme Jupiter et Saturne lors de la formation d’un système. Celles-ci, au cours du temps, voient leurs orbites changer, se transformer, car trop instables. Les planètes géantes interagissent entre elles et, se faisant, influent très fortement sur le reste du Système solaire. En passant à proximité de populations de petits corps, elles perturbent leurs orbites et les dispersent.

Mais dès que l’on parle d’instabilité, on parle aussi de phases chaotiques. Lorsqu’on faisait tourner notre modèle, il arrivait par moment que l’on perde une géante glacée (Neptune ou Uranus), parfois même on retrouvait les géantes gazeuses (Jupiter et Saturne, Ndlr) sur des orbites excentriques. En gros, dans 5 à 10 % des cas on retombait sur nos pattes, on retrouvait une structure proche de notre Système solaire. Mais dans l’absolu, un modèle qui cherche à reproduire la structure de notre Système solaire avec un taux de réussite aussi bas n’est pas assez robuste pour être convaincant. C’est la découverte, en 1995, de la première exoplanète qui a validé notre modèle. On savait désormais que les systèmes planétaires pouvaient présenter une grande diversité de structures. Depuis, le modèle de Nice est universellement accepté et a même été affiné.

Mais comment se forme un système planétaire ?

A. M. Tout démarre avec un nuage de matière qui, lorsqu’il s’effondre sous son propre poids, forme une étoile. Le reste de la matière qui n’a pas été entraînée dans la chute forme un disque autour de la nouvelle étoile. C’est le disque protoplanétaire. De ce disque naissent les planètes qui constitueront le système planétaire. Les poussières contenues dans le reste du nuage s’agrègent pour, dans un premier temps, constituer de petits corps comme les comètes et les astéroïdes. Ensuite ces derniers entrent en collision entre eux pour former des corps plus gros qui deviendront des planètes.

La théorie standard veut que chaque planète soit née là où elle se trouve aujourd’hui. Donc on comprend bien qu’imaginer des planètes formées sur des orbites différentes de celles qui sont les leurs aujourd’hui était une idée complètement inédite. Ce qu’on savait en revanche, c’est que les planètes géantes étaient les premières à se former. Le processus a pris moins de 10 millions d’années. En se formant, ces dernières ont accrété une partie de l’hélium et de l’hydrogène qui restait dans le système. Quant aux planètes telluriques (Mercure, Vénus, Terre, Mars), les données géochimiques collectées sur Terre laissent penser qu’elles sont apparues 100 millions d’années plus tard.

Comment en êtes-vous venu à modéliser la formation des systèmes planétaires ?

A. M. Après avoir validé un master en physique à l’université de Milan, non sans péripéties, c’est à Namur que ma vie de chercheur a vraiment débuté. Là, j’ai été accueilli par un professeur fort sympathique, Jacques Henrard, qui m’a initié à la théorie du chaos, c’est-à-dire la théorie des perturbations. D’un point de vue scientifique, je me trouvais à la frontière entre la physique et les mathématiques. Donc dans une certaine mesure, je m’éloignais un peu de l’astrophysique. Mais l’intéressant avec la théorie du chaos, c’est qu’elle a plein d’applications et compte tenu de ma passion pour l’astrophysique, c’est évidemment vers l’astronomie que je me suis tourné. J’ai donc choisi de l’appliquer à la mécanique céleste. C’est là que j’ai commencé à étudier les effets des perturbations de Jupiter sur des astéroïdes.

Ce sont ces études qui m’ont révélé, si je puis dire. Elles ont été remarquées par des chercheurs qui travaillaient à l’Observatoire de la Côte d’Azur, à Nice, qui faisaient à l’époque, au début des années 1990, les premières simulations numériques pour voir et comprendre comment les météorites pouvaient être transférées de la ceinture d’astéroïdes (située entre les orbites de Mars et Jupiter, Ndlr) vers la Terre.

À ce moment-là, les chercheurs de l’Observatoire voyaient des phénomènes bizarres. Lorsqu’ils modélisaient le mouvement d’astéroïdes, ils n’arrivaient pas à comprendre pourquoi soudainement des objets avec des orbites stables voyaient leurs orbites se déformer. Ils mettaient même ça sur le compte d’erreurs de calculs de l’ordinateur. On est en 1992, et comme j’avais déjà travaillé sur la dynamique et les effets chaotiques, les chercheurs de l’Observatoire de la Côte d’Azur m’ont offert une bourse postdoctorale afin que j’analyse leurs simulations et voir si elles étaient correctes et surtout, à quoi était dû le phénomène qu’ils observaient. En résumé, je suis entré en astronomie par la fenêtre. L’année suivante j’ai obtenu un poste en astrophysique au CNRS, c’est le début d’une longue aventure.

À cette époque, quel était l’état de l’astrophysique ?

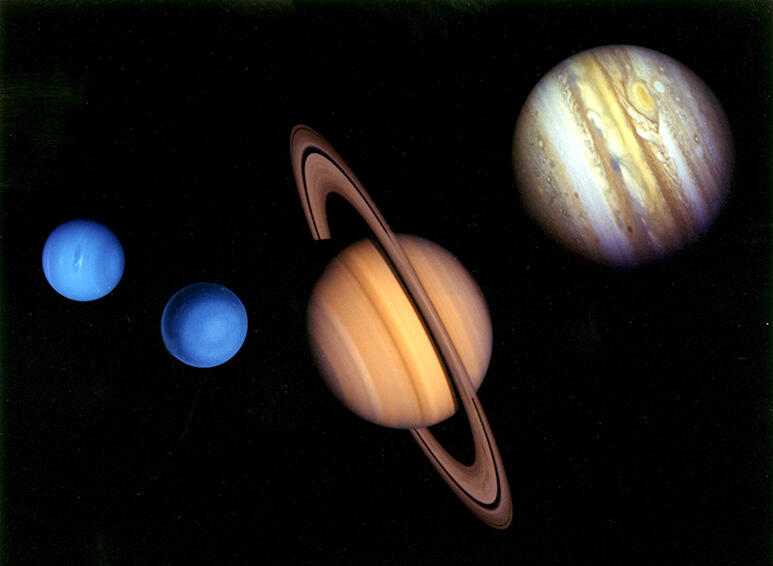

A. M. C’était l’époque où l’on recevait les premiers clichés des planètes géantes et de leurs lunes, envoyés par les sondes Voyager 1 et 2. On était vraiment au début de l’exploration spatiale du Système solaire profond. Ça a abouti à deux grandes révolutions. La première en 1992 avec la découverte de la ceinture de Kuiper, une population de petits corps qui se trouvent au-delà de Neptune. C’était un peu comme doubler la taille du Système solaire connu. Désormais nous pouvions explorer une région où se trouvaient les vestiges des origines de notre système. Évidemment, à ce moment, on ne savait rien des exoplanètes.

C’est là qu’arrive la seconde révolution, grâce à la découverte, en 1995, de Didier Queloz et Michel Mayor de la première exoplanète, 51 Pegasi B. Ces deux découvertes, ceinture de Kuiper et exoplanètes, ont changé la planétologie et ont ouvert de nouveaux champs d’étude en astronomie. Aujourd’hui, quand je vois des images directes d’exoplanètes qui orbitent autour de leurs étoiles, ou les images rapprochées de l’objet de Kuiper Arrokoth prises par la sonde New Horizon, je reste encore bluffé. Jamais je n’aurais cru voir ça un jour de mes propres yeux.

Comment la découverte de la première exoplanète a-t-elle bouleversé vos travaux et bousculé les connaissances acquises jusque-là en astrophysique ?

A. M. Ça a tout changé ! Comme à chaque fois qu'on découvre quelque chose de vraiment nouveau, ça génère une certaine panique. Il y a un nouveau secteur de recherche, il faut rentrer dedans, il faut tout repenser et notre zone de confort est chamboulée. D’un autre côté, ces nouvelles découvertes sont enthousiasmantes.

La découverte des exoplanètes a été fondamentale parce que, très vite, on s’est aperçu que les autres systèmes planétaires étaient très différents du nôtre. En l’occurrence, la première planète extrasolaire qu’on observe est une sorte de Jupiter qui orbite très proche de son étoile, à une distance équivalente à celle de Mercure du Soleil (soit environ 58 millions de km, Ndlr). C’était complètement inattendu ! Le paradigme à l’époque était uniquement calqué sur la structure de notre Système solaire : des planètes telluriques proches de leur étoile et des géantes gazeuses éloignées.

Après ces observations, on a rapidement compris que notre Système solaire était vraiment un cas particulier. À ce moment, tous les modèles de l’évolution du Système solaire, pour être acceptés par la communauté, devaient fonctionner de façon presque déterministe. On devait à chaque fois être capable de reproduire le Système solaire… mais on n’y arrivait pas. À partir du moment où les premières exoplanètes ont été découvertes, il était clair qu’il existait une grande diversité dans les systèmes planétaires. On ne pouvait plus attendre des modèles qu’ils aboutissent à la production systématique de systèmes en tout point semblables au nôtre. Ça a été un changement de paradigme majeur. Ça a permis au modèle de Nice d’être reçu favorablement par la communauté.

Comment vous est venue votre vocation de planétologue ?

A. M. Je devais avoir 5 ou 6 ans quand j’ai découvert le ciel étoilé. À l’époque, on allait en vacances en famille dans un petit patelin sur les montagnes au-dessus du lac de Garde, dans les Alpes italiennes. Je me souviens que j’aimais sortir le soir dans le jardin pour jouer avec les ombres. C’était une façon de vaincre les peurs de la nuit. Et à force de rester dehors, mes yeux s’habituaient à l’obscurité environnante. Et d’un coup, en levant la tête vers le ciel, j’ai découvert la Voie lactée. Une chose presque impensable aujourd’hui (à cause de la pollution lumineuse, Ndlr), mais à cette époque on pouvait bel et bien la voir. Et je me souviens très bien qu’à ce moment, je suis entré dans la maison pour appeler mon père et lui demander ce que c’était. On est ressortis ensemble et, même s’il était chimiste, il a pu m’expliquer le spectacle qui s’offrait à nous.

Plus tard, mes parents m’ont offert pour Noël un petit télescope d’occasion de 114 mm que j’emmenais en vacances pour observer la nuit étoilée. Je l’utilisais aussi en ville alors que les conditions d’observation ne sont pas les meilleures. Je me suis tout de même rendu compte que depuis Milan, que j’ai habité jusqu’à mes 22 ans, on pouvait bien observer les planètes et la Lune. Pour ça, l’atmosphère de la ville était optimale. C’est peut-être pour ça que je suis devenu planétologue.

Vous êtes depuis quelques mois coresponsable, avec l’astrophysicienne Maud Langlois2, d’un programme porté par le CNRS3 qui vise à concevoir des instruments pour aider la communauté scientifique à déceler des traces de vies autour d’étoiles « voisines » de la nôtre. Comment passe-t-on de la planétologie aux origines de la vie ?

A. M. Il faut partir du principe que la vie ne peut pas se former autre part que sur une planète. Donc il est logique de d’abord comprendre comment se forme une planète. L’émergence de la vie dépend aussi des caractéristiques de la planète qui l’héberge : comme son orbite, la distance qui la sépare de son étoile, le rôle des éventuelles lunes, celui de la convection interne du manteau, la tectonique des plaques ou encore, la stabilité climatique face à une étoile qui évolue beaucoup.

Le programme que je codirige s’articule autour de l’astronomie, de la géochimie, de la géophysique et de la biologie. Les biologistes devront nous dire quels types d’environnements sont susceptibles d’être propices à la vie. Les géophysiciens sont là pour comprendre comment cet environnement peut se manifester sur une planète, qui initialement est un monde de lave. Et nous, les astronomes, on doit comprendre comment de telles planètes se forment, comment naissent les Terres et les super-Terres par exemple. Pour atteindre ces objectifs, il fallait donc penser et concevoir de nouveaux outils de recherche. Au départ j’étais un peu réticent mais il faut se rendre à l’évidence : si l’on veut percer les mystères des origines de la vie, cela passe forcément par la conception de nouveaux instruments d’analyse, de mesure et de détection. C’est cette réflexion qui m’a définitivement convaincu de m’engager pleinement dans le programme. ♦

A lire et à voir sur notre site

Traquer les origines de la vie

À la chasse aux exoplanètes (vidéo)