Vous êtes ici

Traquer les origines de la vie

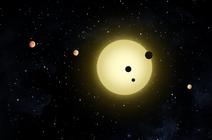

« Sommes-nous seuls dans l’Univers ? Existe-t-il d’autres formes de vie et pourrions-nous interagir avec elles ? » Top départ ! Le lundi 18 septembre démarre le Programme et équipement prioritaire de recherche (PEPR) Origins, piloté par le CNRS en partenariat avec 28 organismes scientifiques français. Pourvu d’un budget de 45,5 millions d’euros sur sept ans et impliquant plus d’une centaine de scientifiques, le PEPR Origins a, comme son nom l’indique, vocation à comprendre et percer les mystères de l’origine des planètes et de la vie. Astrophysiciens, chimistes, historiens des sciences, physiciens, géologues, biologistes, anthropologues, entre autres, auront toutes et tous pour mission principale de penser, développer et concevoir, d’ici à la fin de la décennie, une panoplie d’instruments de rupture nécessaires à la compréhension des conditions de l’apparition de la vie mais aussi celles des planètes et de leur évolution. Des outils qui leur permettront, à terme, de répondre à des questions qui taraudent l’humanité depuis longtemps. Le projet sera porté par l’astrophysicien Alessandro Morbidelli, du Laboratoire J-L Lagrange1 à Nice, connu notamment pour son modèle de formation du Système solaire appelé « Modèle de Nice » et Maud Langlois, astrophysicienne spécialiste de la détection directe des exoplanètes et directrice de recherche au Centre de recherche astrophysique de Lyon2.

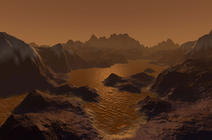

De prime abord, on pourrait penser que la traque des origines de la vie est avant tout dévolue aux chimistes et microbiologistes. Mais la vie telle que nous la connaissons ne s’est développée que sur une planète, la Terre. Et pour comprendre comment une activité biologique peut émerger, on doit en passer par l’étude de la façon dont les planètes et les systèmes se forment. Origins s’articule ainsi autour de cinq axes : la détection et caractérisation d’exoplanètes par imagerie directe ; l’analyse chimique et isotopique d’échantillons primitifs (terrestres et extraterrestres) ; l’étude de la Terre dans sa globalité comme planète habitable ; l’expérimentation de laboratoire en exobiologie et la bio-analyse d’échantillons de la Terre ou Mars anciens ; la modélisation numérique et l’analyse de données.

« Bien que l’exobiologie soit au cœur du projet, avec l’étude de la formation des exoplanètes ainsi que leur détection, le socle d’Origins s’appuie aussi sur la planétologie à travers la sismologie notamment. L’aspect numérique n’est pas délaissé, au contraire. Le projet a pour volonté de modéliser numériquement les informations recueillies et collectées », précise Maud Langlois, co-responsable du PEPR.

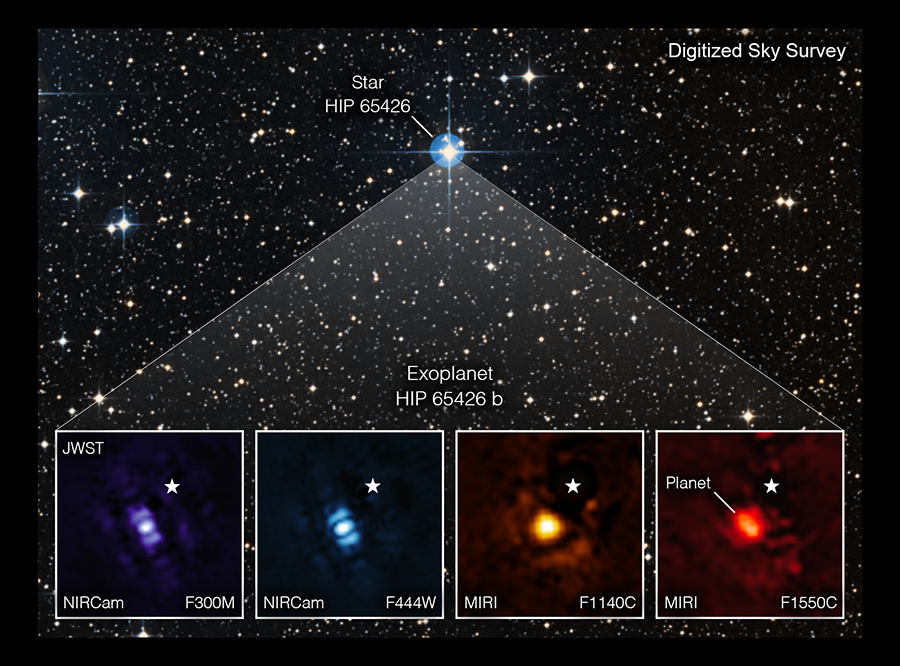

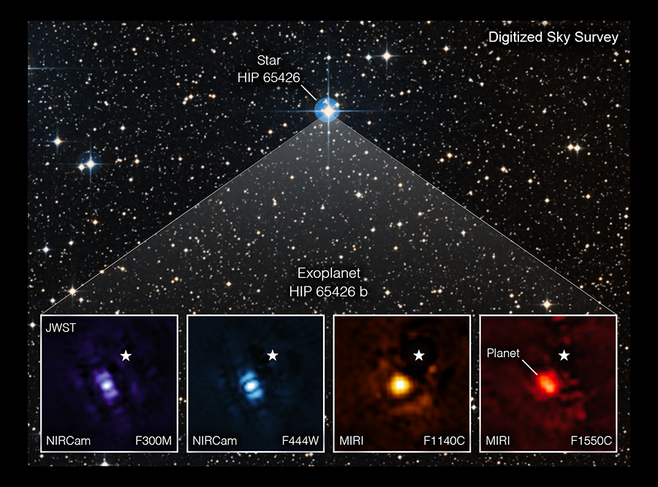

Le plus grand des télescopes optiques

Pour l’astrophysicienne, un des objectifs du projet sera de « caractériser les atmosphères des exoplanètes d’intérêt. Cela veut dire que l'on souhaite être capable d’estimer quels processus chimiques, ou éventuellement biologiques, peuvent être en jeu dans leurs atmosphères. Ça veut surtout dire être capable d’interpréter une information dite “spectrale”, issue de l’étude de la lumière qui nous parvient directement des exoplanètes ».

Des informations cruciales qui pourront fournir aux scientifiques des indices sur la présence ou non de certaines molécules caractéristiques de l’existence de la vie ou de processus nécessitant par exemple de l’eau. Il s’agit ici des fameuses biosignatures. « Celles que l’on s’attend à voir sont des molécules simples comme l’ozone (O3), le méthane (CH4) ou encore le protoxyde d’azote (N2O), détaille la chercheuse. Le problème principal étant que l’on a assez peu d’indices quant à la forme que la vie pourrait adopter sur une autre planète que la nôtre. »

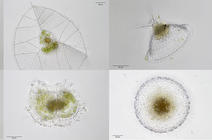

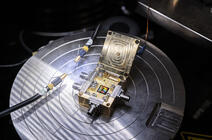

Déduire ces informations de l’unique analyse de la lumière qui nous parvient de ces astres est une entreprise ardue. Aucun télescope, terrestre ou spatial, n’est pour l’instant capable d’observer directement les détails de la surface d’une exoplanète. « La première problématique pour les exoplanètes, et leur détection, est qu’il faut utiliser un grand télescope pour pouvoir séparer la lumière qui provient de l’étoile qui héberge la planète et celle provenant de la planète elle-même. Cette tâche est extrêmement difficile même depuis l’espace et même pour le James Webb Space Telescope », insiste Maud Langlois. C’est là que les technologies de rupture du PEPR Origins interviennent. Par exemple, à travers le développement de nouveaux instruments dédiés à l’Extremely Large Telescope européen (ELT), le futur plus grand télescope optique terrestre. En construction dans le désert de l’Atacama au Chili, par l’Observatoire européen austral, l’ELT sera doté d’un miroir primaire d’un diamètre de 39 mètres, le plus grand jamais conçu.

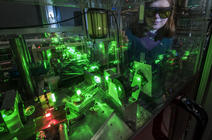

La deuxième problématique consiste à résoudre la très faible lumière réfléchie par les exoplanètes que l’on souhaite observer. Cette lumière, comme toutes celles qui nous parviennent depuis l’espace, doit en effet traverser notre atmosphère et ses turbulences avant d’être captée par nos instruments terrestres. Résultat : au lieu de voir une tâche de lumière nette et franche, un observateur la verrait floue, un peu à la manière des astigmates.

Pour compenser ces déformations, les astrophysiciens ont mis au point une technologie appelée optique adaptative. Cette technologie, « grâce à des miroirs déformables, permet de corriger les défauts induits par la turbulence atmosphérique et assurent une concentration de la lumière qui nous parvient comme s’il n’y avait pas d’atmosphère, confie Maud Langlois. C’est relativement compliqué à mettre en œuvre car la turbulence atmosphérique évolue très vite, ce qui implique de faire des ajustements de forme sur les miroirs plusieurs fois chaque milliseconde ».

De plus, toujours dans un souci de capter au mieux la lumière provenant des étoiles et de leurs planètes associées, l’ELT ne se concentrera que sur des astres compris dans un rayon maximum de 100 parsecs (1 parsec = 3,2 années-lumière) autour du Soleil.

Retours d’échantillons

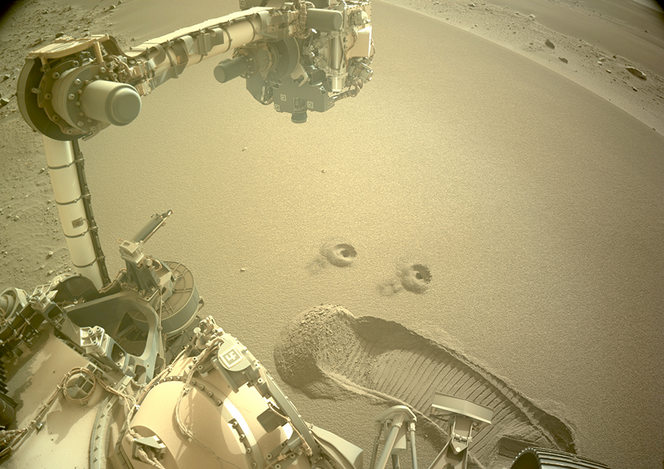

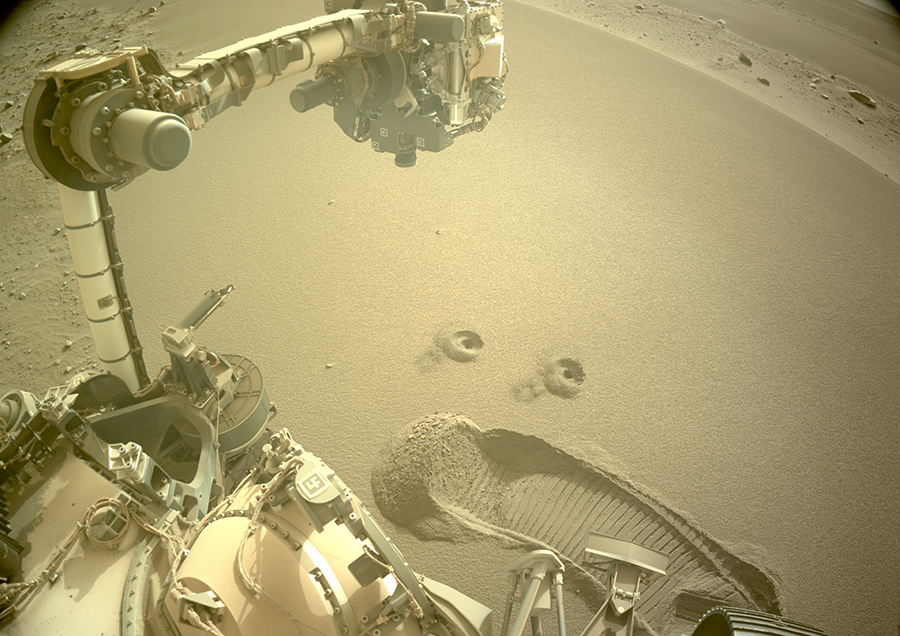

Un autre volet du projet porte sur l’analyse d’échantillons provenant de Mars, de ses lunes ou d’autres corps célestes du Système solaire. Prévus pour le début de la décennie 2030, ces retours dépendent du bon déroulé de missions spatiales complexes. Gardons en tête que l’humanité n’a encore jamais mis la main ni ramené sur Terre d’échantillons de sol martien prélevés in situ. Les missions Hayabusa 2, de retour depuis 2020, OSIRIS-REx, dont l’arrivée est prévue à la fin du mois de septembre 2023, MMX (pour Martian Moons Exploration, dont le retour est prévu en 2029) et Perseverance qui collecte des échantillons de la surface martienne dans l’attente d’une mission de récupération, sont très attendues par les scientifiques.

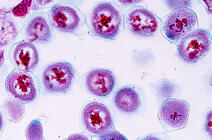

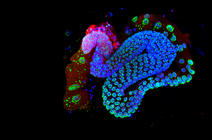

Maud Langlois rappelle combien « il est nécessaire et important que les outils d’analyse soient déjà développés pour que les scientifiques puissent exploiter au mieux la précieuse matière ». Une fois de retour sur Terre les échantillons seront scrutés sous toutes les coutures. Le but ? « Identifier des molécules organiques ou potentiellement biologiques en interaction avec la matière minérale », précise Maguy Jaber, enseignante-chercheuse au Laboratoire d’archéologie moléculaire et structurale3, non affiliée au PEPR Origins. Pour arriver à concrétiser cette volonté, « le défi sera triple ». Le premier est corrélé à la quantité de matière collectée et au fait que certaines des techniques analytiques actuelles sont destructives, c’est-à-dire qu’à l’issue de l’expérience, l’échantillon est perdu. Une gageure pour un butin si précieux. Le deuxième relève des techniques de détection qui « doivent être agnostiques, ou plutôt applicables même si la nature des échantillons est inconnue, ce qui rend la tâche très compliquée », fait remarquer Maguy Jaber. En effet, n’ayant aucune idée du type de molécules formant un système biologique extraterrestre, une des difficultés majeures sera de parvenir à différencier systèmes moléculaires biotiques et abiotiques. Le troisième défi consiste en la préservation des échantillons vis-à-vis de potentielles contaminations. Certains échantillons doivent être complètement isolés de l’atmosphère terrestre.

À cette fin, quatre projets principaux seront mis en œuvre. Le premier concerne l’imagerie hyper-spectrale dans le domaine de l’infrarouge à l’échelle sub-micrométrique grâce à la combinaison d’un microscope à force atomique avec un analyseur infrarouge. Cette technique, très adaptée à la taille des échantillons, permet d’identifier et cartographier les molécules organiques.

Le deuxième instrument est une sonde atomique tomographique capable de cartographier dans les trois dimensions la composition élémentaire et isotopique à l’échelle atomique. Et pour détecter des molécules potentiellement présentes dans les échantillons mais uniquement à l’état de trace, n’excédant pas quelques parties par million, il faut des techniques ultraprécises de type spectrométrie de masse à très haute résolution sous ultravide. Cette technique est « la seule capable d’identifier formellement les molécules organiques présentes dans un échantillon », affirme Maguy Jaber.

La dernière technologie de pointe repose sur le développement de chambres d’analyse de haute sécurité pour pouvoir pré-caractériser des échantillons inconnus sous atmosphère contrôlée.

Et sur Terre ?

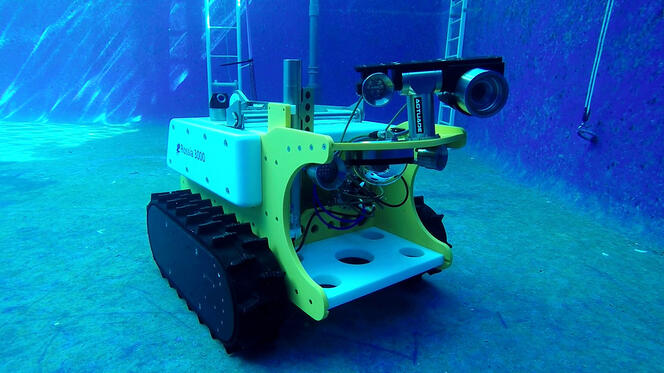

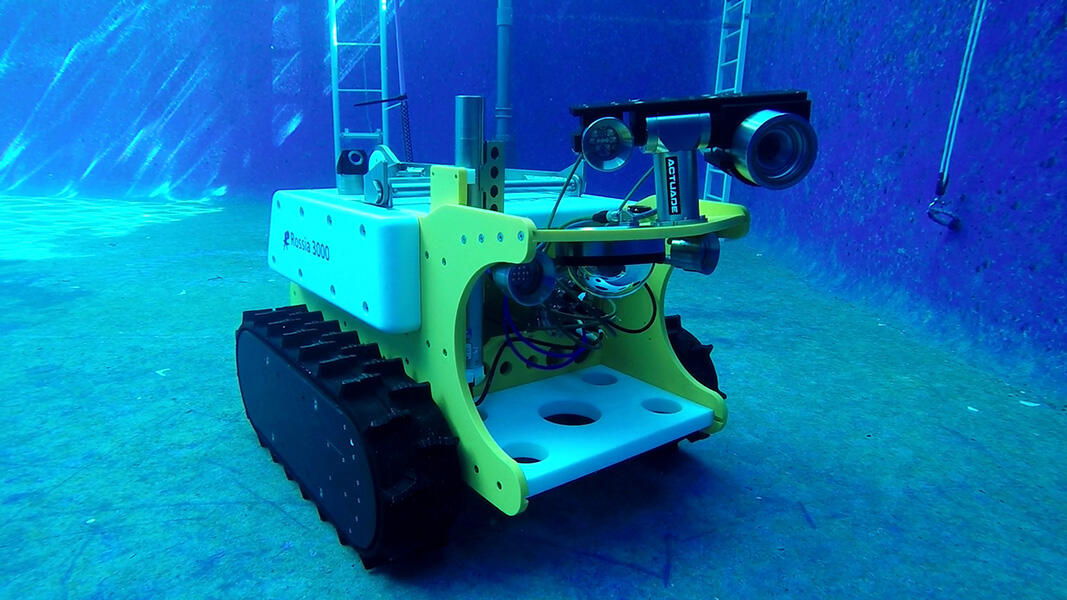

Durant les sept prochaines années, en parallèle des observations spatiales, les scientifiques ont aussi prévu d’étudier plus en profondeur la Terre et plus précisément ses soubresauts sous-marins. Les fonds marins seront visités par de petits robots submersibles quasi autonomes dotés de sismographes. « C’est une façon pour les scientifiques de multiplier leurs points de mesure », déclare l’astrophysicienne. Par centaines, ces robots mailleront les océans et au-delà de leur mission initiale, pourront mesurer d’autres signaux que ceux des séismes. « Ils pourraient être utilisés dans l’étude de la migration des cétacés par exemple, la mesure de la température ou encore la composition de l’eau », poursuit la chercheuse. Ces données pourraient même être exploitées dans le but d’affiner les modélisations climatiques.

Les sciences humaines et sociales (SHS), contribuent également au projet. « De par son ampleur et sa volonté de traiter de très grandes questions, le projet a nécessairement une dimension sociétale et culturelle. Il est important que les SHS soient partie prenante de ce projet parce que ce sont des questions fondamentales dans les sociétés contemporaines, rappelle Charlotte Bigg, historienne des sciences et des techniques au Centre Alexandre Koyré4. La question des origines de la vie et de la Terre n'est pas seulement une question scientifique. » Avant que l’astrophysique ou l’exobiologie s’en emparent, « toutes les sociétés humaines se sont posé des questions sur l’origine de la vie, la façon dont vont croître les animaux, les végétaux et les raisons même de l’existence d’une planète, note Perig Pitrou, directeur de recherche au CNRS, responsable de l’équipe Anthropologie de la vie au Collège de France et également rattaché à la Maison française d’Oxford5. Cette dimension humaine et sociale des recherches sur les origines sera explorée par les SHS. En outre, ces sciences sont à même d'apporter une dimension de réflexivité à propos des recherches en cours. » Si bien qu’au sein du PEPR Origins, « les sciences humaines et sociales auront vocation à faire une sorte d’analyse en temps réel des nouveaux concepts qui sont en train de s’élaborer », conclut le chercheur. ♦

A voir et à lire sur notre site

À la chasse aux exoplanètes (vidéo)

Sur la planète rouge, deux rovers en quête de vie

Hayabusa 2 livre sa poussière d’astéroïde

Comment dévier un astéroïde tueur ?