Vous êtes ici

Une ethnographie de la sorcellerie

De nombreuses nouvelles d’accusations en sorcellerie nous parviennent d’Afrique équatoriale : persécutions d’albinos en Tanzanie, personnes enlevées, brûlées ou enterrées vivantes au Centrafrique. Des rapports récents de la MinuscaFermerMission multidimensionnelle intégrée de stabilisation des Nations unies en Centrafrique comme celui de 2015 et des actions sur le terrain en septembre semblent décrire une situation préoccupante. Peut-on parler d’une recrudescence des exactions liées à la sorcellerie ces dernières années ?

Andrea Ceriana Mayneri1 : Sur la base des données à notre disposition, il est très difficile de confirmer cette théorie de la « recrudescence ». Certains documents d’archives coloniales laissent même penser qu’il s’agit de phénomènes changeants mais d’intensité constante. Ce qui progresse est sans doute l’engouement récent des organismes internationaux et humanitaires pour la question des violences sorcellaires.

De quoi parle-t-on exactement, quand il est question de sorcellerie ?

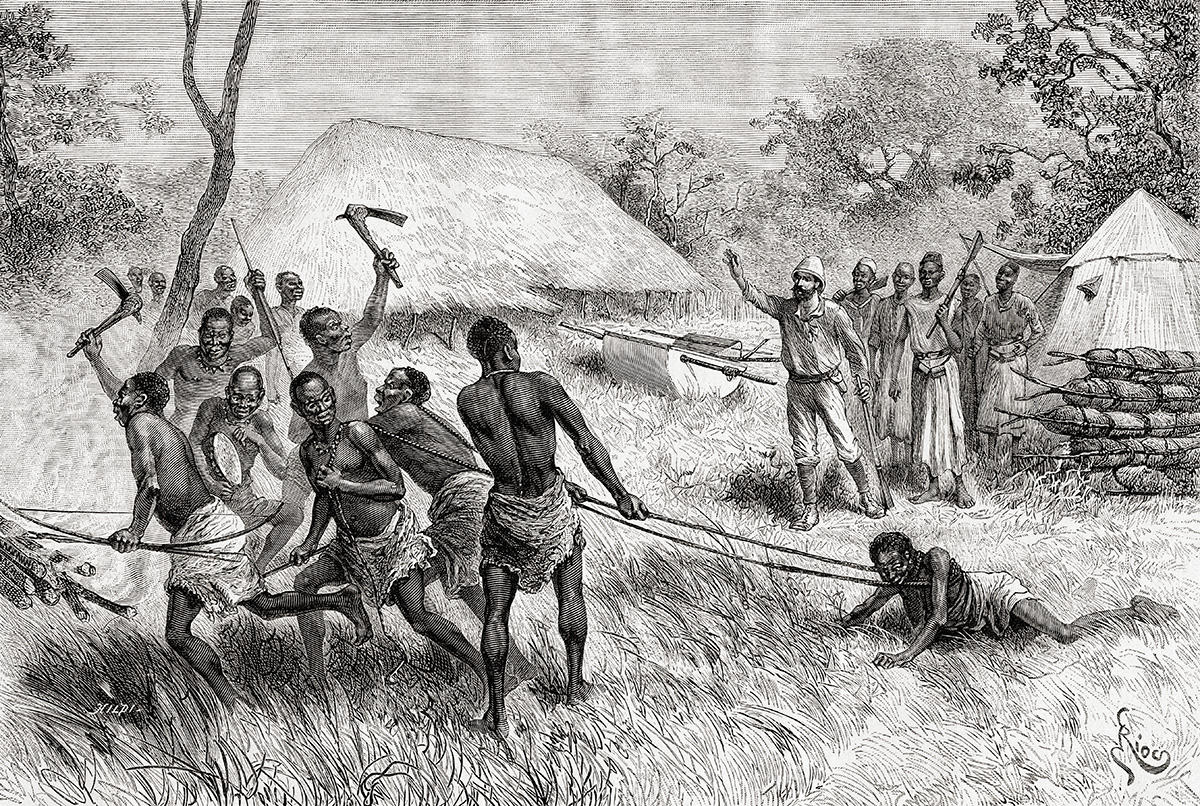

A. C. M. : Il est difficile aujourd’hui d’appliquer une définition unique à ce mot, car l’idée même de sorcellerie change d’une société à une autre et dans le temps. Pour nous Européens, elle renvoie nécessairement à des superstitions, ou à un problème d'ordre théologico-religieux et à la chasse aux sorcières. En Afrique, les faits de sorcellerie préexistaient à la colonisation, mais cela ne pouvait être de la « sorcellerie », car le mot n’est pas neutre. Dans la vision missionnaire, c’est tout à la fois un abaissement ou une dépravation des mœurs et un pacte avec le diable, le monde des ténèbres, le mal absolu.

L’objectif de l’administration coloniale était de se prémunir contre les visions subversives qui auraient pu se développer à partir de la figure du « sorcier indigène » – c’est le terme qu’on trouve dans les documents de l’administration coloniale, au tournant du XXe siècle. Mais le sorcier, pour l’administration, c’est essentiellement l’anti-sorcier : le « ganga, » le witch doctor, comme l’appellent les Anglais. Ici, le malentendu est formidable. L’administration coloniale s’attaquait au ganga, sans prendre en considération ce fonds de croyances qui attribue à quelqu’un un pouvoir maléfique. Grâce aussi à des anthropologues comme l’Anglais Evans-Pritchard2 – figure tutélaire des études sur la sorcellerie –, l’administration britannique s’est rendu compte qu’il était dangereux pour elle de continuer à persécuter les witch doctors car elle s’attaquait aux figures que les populations percevaient comme leur principale défense contre les vrais sorciers. Nous, nous expliquons une angine par un virus, alors que si l’on adhère à la logique sorcellaire, on cherche aussi à savoir : « pourquoi moi, et pas toi ? » C’est une vraie théorie sociale, qui n’a rien à voir avec la religion. Elle est liée au pouvoir. Un pouvoir dont les populations locales ont l’impression d’avoir été « dépossédées ». C’est un discours fort qui a pu basculer dans un autre discours de revendications, antimusulman, contre l’étranger, le voisin tchadien…

Donc les faits et accusations de sorcellerie, que l’on voit aujourd’hui dans des pays comme le Centrafrique, sont pour vous des symptômes de sociétés

A. C. M. : il faut voir cela comme un mécanisme d’explication des événements, et du malheur en particulier.

Une accusation en sorcellerie n’est pas portée au hasard. Nous, nous expliquons une angine par un virus, alors que si l’on adhère à la logique sorcellaire, on cherche aussi à savoir : « pourquoi moi, et pas toi ? » Quand un malheur survient – la perte d’un travail, d’un enfant, ou une maladie – la cause est souvent identifiée dans l’activité néfaste d’un proche. Et cette accusation est toujours précédée de soupçons, dans un cercle restreint, la famille, le quartier, le village. Cela peut être un enfant, une femme, une personne âgée ; souvent, quelqu’un en position de faiblesse dans la communauté familiale. Et on l’accuse.

Au Centrafrique, en langue sango, on ne dit pas « c’est une sorcière » mais « elle a le likundu » ou, dans les populations banda, « elle a l’õndro ». Voilà les mots que les Occidentaux ont choisi de traduire par « sorcellerie », mais le mot « kundu » par exemple, désigne le ventre.

Le ventre ? Quel rapport a-t-il avec la sorcellerie ?

A. C. M. : La théorie très répandue dans toute l’Afrique centrale, c’est qu’on reconnaît un « sorcier » à une substance qui réside dans son ventre, une sorte de poche abdominale. Dans certaines communautés, cette poche est décrite comme un petit animal, qui vivrait caché dans le ventre du sorcier. D’où une pratique fort répandue, interdite par les autorités coloniales, qui ressurgit aujourd’hui (par exemple à Bangui) : l’autopsie. Une autopsie pratiquée sur des personnes tuées en tant que sorciers. Et parfois, malheureusement, sur des personnes qui ne sont pas mortes… On leur ouvre le ventre à la recherche de cette poche abdominale, de cette substance ou de cet animal. Le Centrafrique ne fait pas partie de ces lieux, nombreux dans le monde, où l’albinos est identifié immédiatement comme un sorcier. Il faut se rendre compte qu’on est ici dans ce que Patrice Yengo3 nomme des « communautés humaines en souffrance ». L’incertitude sur son propre destin et celui de ses enfants est constante. Face à ce gaspillage de vies humaines, la recherche des causes du malheur devient une priorité : « D’où vient ce malheur qui nous frappe quotidiennement ? » Dans ce contexte d’extrême violence, le sorcier est une des figures les plus craintes, les plus haïes. Comme le voleur ou le violeur. C’est le mal incarné. Et il est puni en tant que tel.

Comment se déroule ce processus, du soupçon à l’accusation puis au châtiment ?

A. C. M. : Quand le soupçon se fait très fort, il y a plusieurs possibilités. Après le décès d’un enfant par exemple, la famille peut aller explicitement accuser cette personne. Très souvent, on passe alors à l’acte. Si le soupçon s’est répandu dans tout le quartier, le quartier tout entier peut se lever et il peut y avoir un passage collectif à l’acte. Et il y a des techniques très précises. On ne tue pas de manière quelconque. Il y a la lapidation, et puis la technique terrible du feu : on bloque la personne dans un pneu et on l’enflamme. Certaines manières de tuer, comme le pneu, sont très utilisées contre les opposants politiques aussi. Il s’agit d’un mouvement collectif et la manière de tuer doit être spectaculaire, pour annihiler non seulement le corps de la personne, mais le pouvoir qu’elle abrite. À ce moment-là, il se peut que la police intervienne, mais c’est très compliqué.

Deuxième dynamique possible, on va vers un ganga, ce fameux devin guérisseur dont nous avons déjà parlé. Il est toujours un fin connaisseur des dynamiques familiales et de quartier ; et le ganga dit « oui, c’est en effet ta sœur, ton frère, ton voisin… » Souvent, il cautionne le soupçon.

La troisième possibilité (et toutes peuvent se croiser) est de choisir d’aller dans une église de la mouvance néopentecôtiste ou dans un groupe de prière local. On fait la queue. Quand c’est son tour, on s’entretient avec le pasteur. Le plus souvent, dans le cas de l’église pentecôtiste, il se fait appeler « prophète » ou « prophète pasteur », en expliquant que sa foi découle d’une vision ou d’une expérience exceptionnelle.

On exprime ses soupçons et le pasteur prophète donne son diagnostic. Dans l’explication proposée par ces églises, à l’idée que l’origine du mal réside chez un autre, on tend à substituer celle qu’on est soi-même ou sa famille à l’origine de son malheur. On doit d’abord se délivrer de son passé, de son péché. Le pasteur évoque les démons qui habitent le corps pour les faire remonter à la surface et sortir. Tremblements, hurlements, frénésie corporelle, cela peut ressembler à certaines séances des téléprédicateurs américains. La dernière possibilité est que le sorcier soit jugé et emprisonné, puni par l’État lui-même.

Comment les tribunaux interviennent-ils dans des procès de sorcellerie ?

A. C. M. : La plupart des codes pénaux des anciennes colonies françaises en Afrique conservent un article spécifique qui définit et sanctionne la sorcellerie, en punissant d’emprisonnement et d’amendes toute personne ayant participé à l’achat ou à la vente de restes humains, d’ossements, ou qui se serait rendue coupable d’actes de charlatanisme ou de sorcellerie. On dit – et sans doute ce n’est pas loin de la vérité – que la plupart des procès instruits au Centrafrique sont des procès pour sorcellerie. L’accusé se voit alors condamner à une peine d’emprisonnement. Mais la vraie difficulté ressentie par la magistrature et la police judiciaire est de ne pas disposer d’instruments capables de les aider dans leurs poursuites en sorcellerie. Du coup, pendant le procès, le magistrat fait appel au ganga, dont l’expertise est admise au tribunal. C’est lui qui va trancher sur la culpabilité ou l’innocence de l’accusé.

Quand on est accusé de sorcellerie, a-t-on une chance de s’en sortir ? Ou vaut-il mieux, comme le préconisait Lévi-Strauss, plaider coupable ?

A. C. M. : Comme le sorcier est considéré comme foncièrement menteur, nier ne sert à rien. Face à l’accusation du groupe, une stratégie efficace est souvent d’avouer, car ce « pouvoir » n’est pas immédiatement bon ou mauvais : il dépend des intentions de son détenteur. Avouer, c’est reconnaître qu’on dispose de ce pouvoir, mais laisser entendre qu’on peut désormais l’utiliser pour réparer le mal occasionné, guérir par exemple la personne qu’on nous accuse d’avoir « ensorcelée ». Souvent, au Centrafrique, on amène le sorcier ou la sorcière au chevet de la personne malade pour la guérir.

Comment s’informe-t-on, en tant que chercheur, sur ces pratiques ?

A. C. M. : Avant, je travaillais dans l’intérieur du pays. Des zones qu’on peut avoir du mal à rejoindre désormais à cause des combats. Mais quand on est là, il suffit de faire son travail d’ethnologue : écouter ce que les gens racontent, observer leur vie quotidienne, leurs expériences, leurs préoccupations… Suivre éventuellement les indications qui nous sont données pour se rapprocher d’autorités religieuses, administratives ou judiciaires – tribunaux, églises, postes de police, préfectures… Rien n’est vraiment caché. ♦

- 1. Anthropologue, chercheur à l’Imaf, Institut des mondes africains (CNRS/IRD/EHESS/EPHE/Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne/Aix-Marseille Université). Homme de terrain, Andrea Ceriana Mayneri a concentré ses recherches ethnographiques sur l’explication des violences ordinaires au Centrafrique et au Tchad, notamment celles liées à la sorcellerie.

- 2. Edward Evan Evans-Pritchard, Witchcraft, Oracles and Magic among the Azande, 1937.

- 3. Patrice Yengo, Les Mutations sorcières dans le bassin du Congo, 2016.