Vous êtes ici

« Les conditions de travail se dégradent depuis les années 1990 »

Vous dirigez l’Institut de recherche interdisciplinaire en sciences sociales1. Avant cela, vous avez travaillé durant douze ans à la Dares, le service de recherche et de statistiques du ministère du Travail. Que vous inspire la dernière enquête sur les conditions de travail divulguée en mars par ce service 2?

Dominique Méda. Le résultat majeur de cette enquête menée en 2019, et publiée en mars dernier, tient en un chiffre : 37 % des actifs occupés disent ne pas se sentir capables de tenir dans leur travail jusqu’à la retraite, et considèrent que ce travail n’est pas « soutenable » − le terme exact employé dans l’enquête. C’est très important de voir que ce jugement concerne toutes les catégories professionnelles : 39 % des ouvriers et des employés jugent leur travail insoutenable, mais aussi 32 % des cadres. Autre élément intéressant : les femmes, et notamment les femmes avec enfants, sont plus nombreuses que les hommes à dire qu’elles ne tiendront pas jusqu’à la retraite, puisqu'elles sont 41 % à le dire, contre 34 % pour les hommes.

Ces résultats sont tout sauf une surprise : depuis des années, les enquêtes sur les conditions de travail documentent la crise majeure du travail en France. Que ce soit l’enquête menée par le ministère du Travail depuis 1978 auprès de 25 000 actifs occupés, que nous venons d’évoquer, ou l’enquête européenne Eurofound3, conduite auprès de 71 000 actifs dans 36 pays européens, dont les derniers résultats viennent tout juste d’être dévoilés.

Depuis quand les conditions de travail se dégradent-elles en France ?

D. M. Il y a une tendance générale à l’intensification du travail en France, qui a commencé dans les années 1990 et joue un rôle majeur dans la dégradation des conditions de travail. Le phénomène a connu une courte pause sur la période 1998-2005, lors de la mise en place des 35 heures, pour mieux repartir ensuite. Cette intensification, qui rime avec délais courts et rythme de travail plus élevé, donne aux actifs le sentiment d’être empêchés de fournir un travail de qualité.

Lors de l’enquête française de 2013, nous avions été alertés sur les conditions de travail à l’hôpital, où plus d’un tiers des personnes interrogées disaient ne pas être fières de leur travail, et être obligées de faire moins bien leur travail. Mais ce modèle de la hâte, que les chercheurs Corinne Gaudart et Serge Volkoff nomment « le travail pressé 4», s’est imposé dans tous les secteurs professionnels : aujourd’hui, plus de la moitié des actifs occupés indiquent devoir travailler toujours ou souvent dans des délais très stricts et très courts.

Que recouvre plus précisément la dégradation des conditions de travail ?

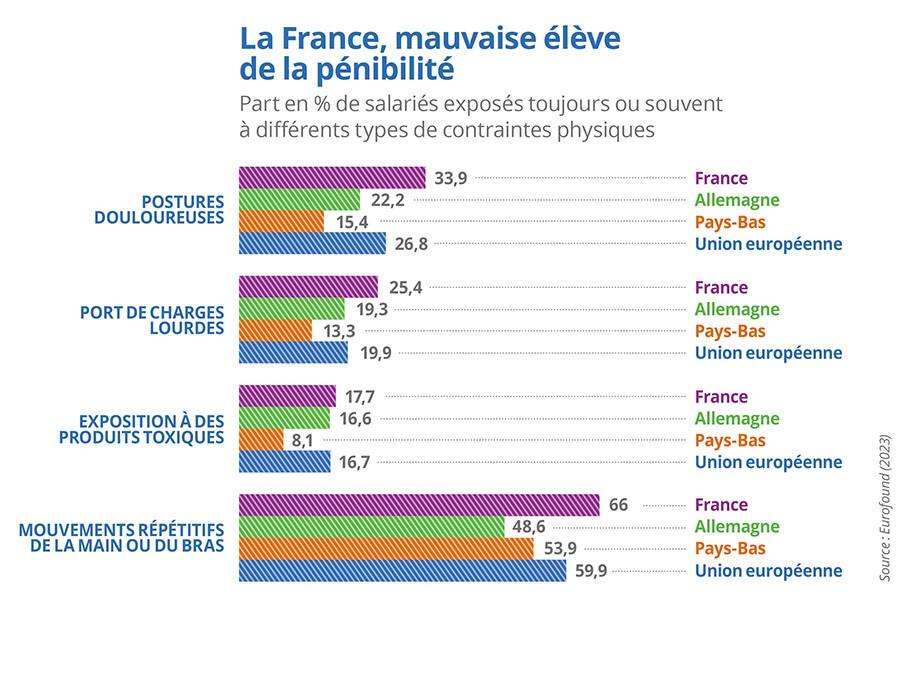

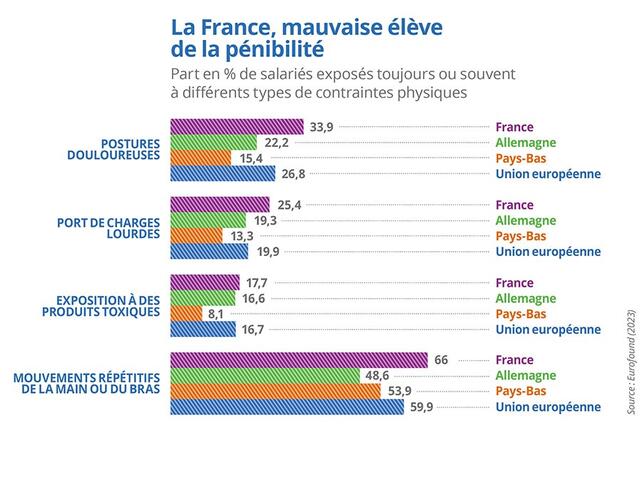

D. M. On est face à un cocktail de contraintes – contraintes physiques, contraintes psychiques et contraintes psycho-sociales –, qui s’accumulent et placent la France en queue de peloton sur la question des conditions de travail en Europe. Notre pays est particulièrement mal classé sur les contraintes physiques. Ainsi, selon l’enquête Conditions de travail d’Eurofound, 33,9 % des actifs occupés français subissent des postures de travail douloureuses et 25,4 % portent des charges lourdes, tandis que 17,7 % sont exposés à des produits toxiques. Pour rappel, il s’agit là de trois des quatre critères de pénibilité supprimés par les ordonnances travail de septembre 2017 (sur les dix risques professionnels reconnus auparavant).

Aux contraintes physiques, qui ont peu diminué ces vingt dernières années, s’ajoutent des contraintes émotionnelles particulièrement fortes. Ainsi, un quart des actifs français déclarent être confrontés à des situations perturbantes sur le plan émotionnel, et ce alors qu’ils sont seulement 36,7 % à pouvoir compter sur l’aide et le soutien de leurs collègues. Il faut noter que sur tous les critères étudiés par l’enquête européenne, la France se situe systématiquement derrière l’Allemagne, le Danemark et les Pays-Bas, mais aussi derrière la moyenne de l’Europe des vingt-sept. Dans l’index de qualité de l’emploi qui synthétise ces résultats, et qui met en regard les exigences imposées aux travailleurs et les ressources et soutiens dont ils disposent pour y faire face, la France figure parmi les trois derniers avec la Slovaquie et la Pologne, avec une proportion de 39 % de Français se trouvant dans un emploi « tendu » – contre 22 % au Danemark, 22,7 % aux Pays-Bas, 23,9 % en Allemagne et 30,3 % dans l’Europe des vingt-sept.

Une caractéristique intéressante, relevée par les enquêtes, est le manque de consultation des actifs français dans leur vie professionnelle…

D. M. Cela fait partie intégrante de la dégradation des conditions de travail que j’évoquais. La moitié des actifs français disent ne pas être consultés avant que des objectifs de travail leur soient fixés, et considèrent ne pas pouvoir influencer les décisions importantes pour leur travail. C’est très caractéristique du manque d’autonomie dont se plaignent en général les Français, et ce alors même que les exigences auxquelles ils font face sont élevées.

Mais le plus grand des paradoxes, tout du moins en apparence, c’est que la France, malgré des conditions de travail difficiles, est l’un des pays européens où les attentes par rapport au travail sont les plus élevées : au-delà du salaire, les Français attendent de leur travail qu’il soit intéressant et leur fournisse un cadre fort de sociabilité. Ces attentes, plus élevées qu’ailleurs, se fracassent sur la réalité des conditions de travail.

Qu’est-ce que ces résultats disent de l’organisation du travail en France ?

D. M. Des exigences élevées, couplées à une faible autonomie, sont la caractéristique des organisations en lean-management massivement adoptées par la France depuis les années 1980. Thomas Coutrot et un certain nombre d’autres chercheurs l’expliquent bien : dans les années 1980, on a voulu sortir du Taylorisme – c’est-à-dire, du travail prescrit – et importer les méthodes japonaises déployées notamment par des industriels comme Toyota. Le principe du toyotisme, c’est de fixer des objectifs aux équipes et de les laisser les atteindre par leurs propres moyens. Mais cela a dérapé. Au lieu d’un bon management par objectifs, tout s’est rigidifié : ont été mis en place des indicateurs de performance, du reporting permanent, qui ont signé la fin de l’autonomie et compliqué à l’envi la vie des salariés. C’est vrai dans le privé comme dans le public, où l’on voit des actifs passer plus de temps à effectuer des tâches administratives de reporting qu’à se concentrer sur leur cœur de métier.

C’est tout l’inverse des organisations dites « apprenantes » déployées dans les pays du nord de l’Europe, avec le succès que l’on sait puisque les salariés de ces pays, on l’a vu, sont majoritairement satisfaits de leurs conditions de travail.

Pouvez-vous nous en dire plus sur ces organisations apprenantes qui expliqueraient les bons résultats de l’Europe du Nord ?

D. M. Une organisation apprenante, c’est une organisation dans laquelle les salariés participent activement à l’élaboration des objectifs avec la hiérarchie, apprennent en continu et disposent de l’autonomie qui leur permet de réellement déployer leurs compétences, au lieu que tout leur soit dicté de l’extérieur. C’est un mode d’organisation associé à plus de bien-être au travail. Ce que l’on constate, c’est que ces organisations apprenantes sont systématiquement associées à une présence forte des syndicats dans l’entreprise. C’est le cas en Allemagne, où le taux de syndicalisation tourne autour de 18 %, et c’est surtout le cas au Danemark et aux Pays-Bas, notamment, où il flirte avec les 70 % et où les syndicats sont étroitement associés à la prise des décisions qui concernent les travailleurs.

Quelles sont, selon vous, les pistes pour sortir de cette crise du travail en France ?

D. M. La priorité est de s’occuper des conditions de travail. Il faut prendre la question à bras le corps et lancer un grand plan, en mettant à contribution l’Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail (Anact), qui avait accompagné les entreprises et l’ensemble des acteurs lors de la mise en place de la réduction du temps de travail. Avant cela, il est nécessaire de redonner la parole aux salariés, en établissant des diagnostics partagés dans l’entreprise.

D’une manière générale, il me paraît important de redonner du pouvoir aux salariés, et de faire plus de place à leurs représentants. Ce que nous proposons, avec mes collègues Isabelle Ferreras et Julie Battilana dans notre manifeste Travail. Démocratiser. Démarchandiser. Dépolluer – qui rassemble les contributions de douze chercheuses internationales – c’est de tendre vers le bicaméralisme. L’entreprise étant constituée de deux parties – les apporteurs de capital (les actionnaires) et les investisseurs en travail (les salariés) −, il faut que les deux puissent avoir voix au chapitre. La meilleure chose à faire, selon nous, est de s’engager résolument sur la voie de la codétermination, comme cela se passe en Allemagne et dans les pays du nord de l’Europe. Là-bas, les salariés sont présents dans les conseils d’entreprise, mais aussi dans les conseils de surveillance où au moins un tiers des membres sont des salariés ou des représentants de salariés. Tout le monde y gagnera.

Et dans l’immédiat, que peut-on faire ?

D. M. Plusieurs décisions issues des ordonnances travail de 2017 ont eu des conséquences néfastes pour les conditions de travail, et sont à remettre d’urgence sur le métier. C’est le cas de la suppression des Comités hygiène sécurité et conditions de travail (CHSCT), qui a affaibli le dialogue social dans l’entreprise. Il me paraît essentiel également de revenir sur la suppression des quatre critères de pénibilité évoqués plus haut. Il faut sortir d’une approche individuelle de la pénibilité et faire une liste exhaustive des métiers pénibles, avec une idée simple : que le temps passé dans ces métiers fasse gagner des trimestres de retraite. Ces ordonnances avaient également supprimé une petite cotisation payée par les entreprises et destinée à la prévention, qu’il serait judicieux de rétablir. Plus généralement, il faut conditionner les aides publiques accordées aux entreprises – elles représentent près de 200 milliards d’euros chaque année, contre 30 milliards à peine dans les années 1980 – à leurs pratiques sociales et environnementales. On ne peut plus distribuer cet argent sans exiger de contreparties. ♦

- 1. Irisso, unité CNRS/Inrae/Université Paris Dauphine-PSL.

- 2. https://dares.travail-emploi.gouv.fr

- 3. https://www.eurofound.europa.eu/fr/data/european-working-conditions-tele...

- 4. "Le Travail pressé - Pour une écologie des temps du travail", par Corinne Gaudart et Serge Volkoff, aux éditions Les Petits matins, 2022.

Voir aussi

Auteur

Journaliste scientifique, Laure Cailloce est rédactrice en chef adjointe de CNRS Le journal. et de la revue Carnets de science.