Vous êtes ici

Ce que la psychologie doit à Platon

Alfred Binet y a développé les célèbres tests de quotient intellectuel et jeté les bases de la psychométrie. Un bon siècle plus tard, le laboratoire de psychologie expérimentale se niche toujours au quatrième étage du bâtiment historique de la Sorbonne, au cœur du Quartier latin, à Paris. Olivier Houdé, qui occupe aujourd’hui le fauteuil de son illustre prédécesseur, y cultive la même passion pour l’étude du cerveau. Ce grand amateur de peinture, né à Bruxelles il y a cinquante-trois ans, s’est vu confier par les Presses universitaires de France la mise à jour de leur « Que sais-je ? » sur l’histoire de la psychologie.

Votre nouvelle histoire de la psychologie n’a plus grand-chose à voir avec les éditions précédentes…

Olivier Houdé1 : C’est le principe de cette collection de faire appel à des auteurs successifs pour traiter une même thématique. Je prends ici la suite de Maurice Reuchlin, professeur de psychologie différentielle à Paris Descartes, qui avait publié un premier « Que sais-je ? » sur le sujet en 1957. Son livre s’appuyait sur un découpage par grands courants de la psychologie (expérimentale, animale, sociale, génétique ou développementale ) et, surtout, il en faisait débuter l’histoire au XIXe siècle, très précisément en 1889, date du premier Congrès international de psychologie réuni à Paris et considéré comme l’acte de naissance officiel de la discipline. Lorsque les Presses universitaires de France m’ont demandé d’en écrire une nouvelle édition, j’ai d’abord pensé à refuser, car je ne suis pas historien. De plus, mon approche est totalement différente de celle de Reuchlin. Les questions qui sont au cœur de la psychologie, cela fait deux millénaires que les penseurs se les posent. Si on veut en retracer l’histoire complète, il faut donc partir de l’Antiquité. Ce qui voulait dire beaucoup de travail et du temps à y consacrer.

Pourquoi avez-vous finalement accepté de l’écrire ?

O. H. : Parce que je dirige le laboratoire CNRS de psychologie de la Sorbonne, qui fut le tout premier de France, créé à la fin du XIXe siècle, là où Alfred Binet a inventé la psychométrie et les tests du quotient intellectuel. Un siècle plus tard, j’ai la chance de pouvoir utiliser des techniques beaucoup plus modernes que lui, notamment l’imagerie cérébrale, et de travailler avec une trentaine de jeunes collègues scientifiques. En définitive, nous avons aujourd’hui à notre disposition les outils dont rêvaient déjà Platon et les médecins grecs pour comprendre les mécanismes du cerveau. Voilà pourquoi je ne pouvais refuser de retracer une si belle histoire !

Platon psychologue, vous n’y allez pas un peu fort ?

O. H. : Je lance un pavé dans la mare, c’est vrai. Je dis que la psychologie était déjà à l’œuvre dans la pensée dès l’Antiquité, mais qu’elle a été longtemps masquée par la philosophie. Ne pas l’admettre reviendrait à prétendre aussi que, dans l’étude des mécanismes de la vie, tout ce qui précède la biologie moléculaire relève exclusivement de la philosophie ! J’ai la conviction qu’au cours du XXe siècle, les philosophes se sont sentis en danger face à ces psychologues de plus en plus scientifiques et envahissants, jusqu’à menacer de prendre leur place. Dans les milieux universitaires, il y a alors eu un pacte implicite selon lequel chacun restait sur son territoire sans marcher sur les plates-bandes de l’autre. Les psychologues ont dit : « Reconnaissez-nous comme une discipline scientifique nouvelle et, en échange, nous laissons à la philosophie toute la réflexion qui précède. »

Les choses n’ont jamais été formulées de manière aussi explicite, bien sûr, mais il y a bien eu, de fait, une sorte d’« arrangement épistémologique » de ce type. Cet état d’esprit est toujours présent de nos jours et cela explique pourquoi beaucoup de mes collègues ont été très surpris à la lecture de mon livre, surtout venant d’un scientifique, qui plus est neuroscientifique. Un psychologue ne touche pas à la philosophie ni à cette longue histoire qui l’alimente ! De quoi se mêle-t-il ?

Oublions donc 1889. À quand remontent alors les débuts de la psychologie ?

O. H. : S’il fallait vraiment fixer un repère dans le temps, je dirais au XXXIIe siècle avant Jésus-Christ ! À cette période, on voit apparaître dans la mythologie égyptienne un homme à tête de chien penché sur une momie, le dieu Anubis qui pèse les âmes des morts pour décider de leur sort dans l’au-delà. On retrouve l’exacte réplique de la psychostasie – le terme qui désigne la pesée des âmes – jusque dans le christianisme, où l’archange saint Michel est souvent représenté avec une balance. Lui aussi est censé peser les âmes, le jour du Jugement dernier. Mesurer les âmes : voilà bien des manifestations de la psychologie qui résonnent avec nos études actuelles. Comment faire plus contemporain ?

Et la psychologie en tant que discipline scientifique, quand commence-t-elle ?

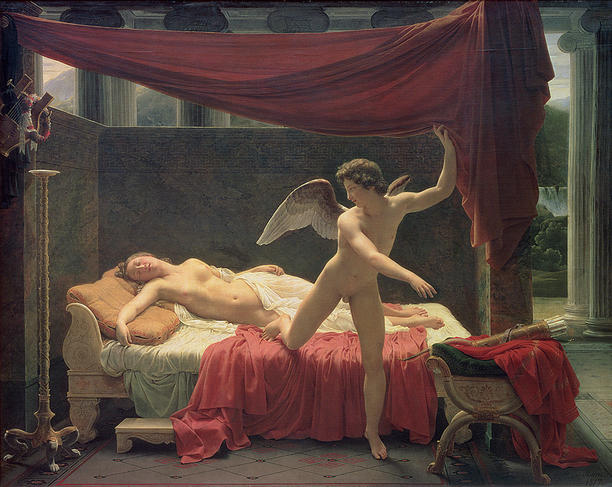

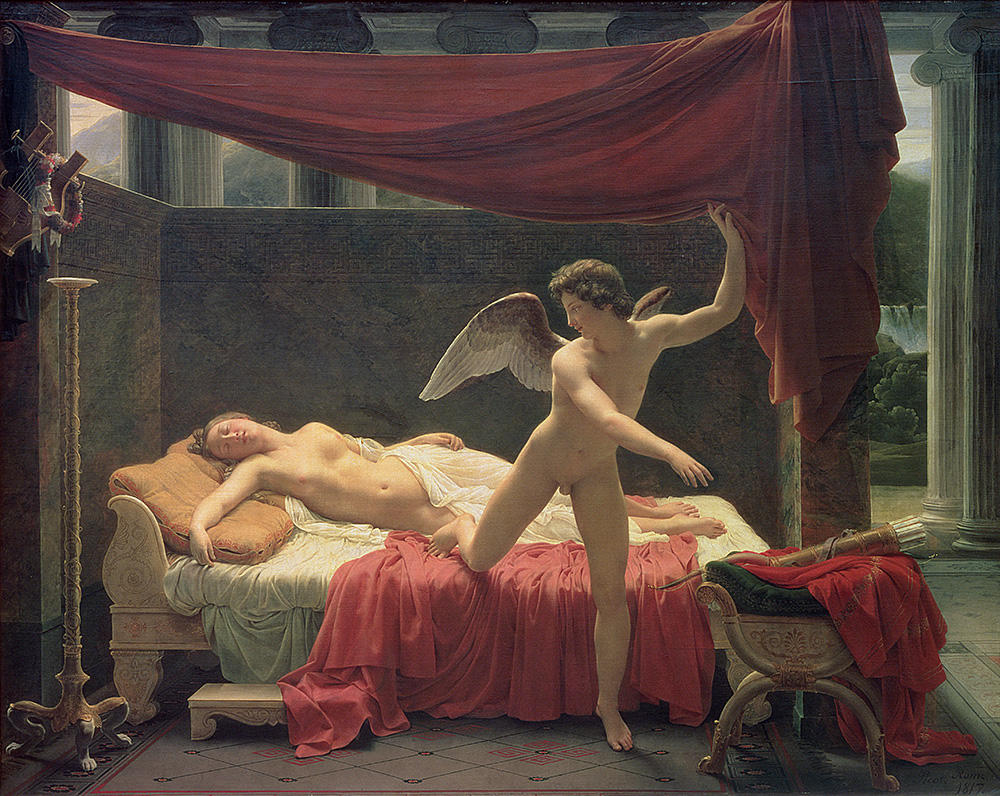

O. H. : Pour moi, son histoire débute dès l’instant où l’on s’interroge sur les rapports entre l’esprit et le cerveau. J’ai insisté pour faire figurer en couverture de ce livre un tableau de François-Édouard Picot, L’Amour et Psyché. Ce mythe de Psyché est le plus vieux récit de l’histoire de l’âme. Psyché, qui est fille de roi, est un être humain, donc mortel, matériel. Par son mariage avec Éros, elle devient un personnage divin. Avec Psyché, on est déjà dans la psychologie ainsi que dans cette double dimension, avec le monde matériel, visible, biologique d’un côté et l’esprit invisible, éthéré de l’autre. Du mythe, la civilisation grecque est passée à l’âge du rationalisme et Platon, le premier, s’est posé des questions sur les origines et les mécanismes de la pensée. J’ouvre mon histoire avec lui, parce qu’on entre là au cœur de la psychologie. Comment se construisent nos connaissances au-delà des apparences ? Où se logent-elles ? Ce sont bien les mêmes questions qui guident nos recherches les plus avancées en sciences cognitives.

Le platonisme serait-il donc toujours d’actualité dans les laboratoires de psychologie ?

O. H. : En effet. Platon suppose que nos idées sont innées, un peu comme si l’homme possédait un stock cognitif, un capital de départ, qu’il va chercher à réactiver, notamment par l’apprentissage et le travail mental. À l’époque des Lumières, Kant reprendra, après Descartes, cette conception de l’innéisme platonicien. De nos jours, c’est le cas d’une chercheuse en psychologie cognitive et comportementale comme Elizabeth Spelke, qui travaille à l’université de Harvard sur des programmes d’observation de très jeunes enfants, et même de bébés. Si l’on montre un objet à un bébé de quelques mois à peine, puis qu’on le dissimule, il va rechercher l’objet des yeux. Sans aucun apprentissage explicite, il « sait » que l’objet ne s’est pas volatilisé, qu’il existe toujours. On peut en conclure que la notion de permanence de l’objet est une forme de connaissance presque innée. D’autres expériences révèlent la présence de notions physiques ou même protomathématiques.

On imagine que Platon n’a pas inspiré à lui seul toute la recherche psychologique ?

O. H. : En réalité, j’ai identifié deux grandes filiations. La première, innéiste, part de Platon et passe par Descartes et Kant. La seconde, empiriste, démarre avec Aristote, dont le traité De l’âme peut être considéré comme le premier ouvrage complet de psychologie. Chez lui, les idées ne sont pas innées : pour bien comprendre le monde, écrit-il, il faut établir un lien logique et rigoureux entre les choses et les mots. C’est le début de la psychologie du raisonnement, dont les prémisses s’appuient toujours sur le monde réel. Ses prolongements seront la logique médiévale des syllogismes, qui s’est un peu perdue dans le raisonnement à vide, puis le courant empiriste, incarné notamment par Locke et Hume, philosophes anglais des XVIIe et XVIIIe siècles. L’empirisme, qui s’attache d’abord à l’observation des faits extérieurs, a inspiré lui-même la psychologie du comportement, le béhaviorisme, et jusqu’à l’imagerie cérébrale actuelle, qui cherche en quelque sorte à « calculer » nos raisonnements en observant l’activité du cerveau.

Là encore, je bouscule un peu la vision classique de l’histoire de la psychologie, néanmoins je récuse tout soupçon d’anachronisme. Quand on sait, par exemple, que des recherches neuroscientifiques sur les erreurs de jugement et sur le doute s’appuient sur des travaux de Descartes, dont on trouve déjà des antécédents au IVe siècle chez saint Augustin (« Si je me trompe, je suis », écrivait-il), j’affirme que cette approche transhistorique est légitime et pertinente. Quand il s’agit de l’essentiel, c’est-à-dire des invariants cognitifs du cerveau, il ne faut pas avoir peur de comparer et de rapprocher les courants de pensée.

Une histoire linéaire et chronologique, décrivant l’évolution des théories ou les progrès des connaissances, n’a donc pas de sens selon vous ?

O. H. : Je reconnais avoir été surpris, en travaillant pour ce livre, de découvrir une forme de simplicité ou, j’aurais envie de dire, de « simplexité ». Je pensais pouvoir décrire comment les thématiques s’étaient renouvelées au fil du temps, or j’ai dû constater qu’en réalité, les mêmes questions étaient là dès l’origine et reviennent en permanence : l’innéisme, l’empirisme, les liens avec le cerveau… Ces interrogations ont traversé toute l’histoire. Cela peut surprendre les lecteurs, qui s’attendent à un récit chronologique, alors que je montre surtout les résonances entre les époques. Pour la clarté pédagogique du livre, je suis toutefois la linéarité des siècles et des grandes périodes historiques : Antiquité, Moyen Âge, Renaissance et Lumières, XIXe et XXe siècles.

Vous mettez également en lumière deux principes permanents, inhérents à la recherche sur l’esprit…

O. H. : Oui, il s’agit de la présomption de rationalité et du souci de la vérité dans le cerveau. Depuis toujours, la psychologie s’appuie sur un présupposé : le cerveau est logique, même si on ne l’observe pas forcément dans toutes ses tâches. Le monde est constitué d’objets multiples, uniques et permanents, y compris les êtres humains, et notre cerveau traite ces objets soit selon leur nombre – et cette action conduit aux mathématiques – soit selon leur qualité. Il classe alors ces objets par catégories – leur forme, leur couleur, etc. – et on entre là dans le domaine des taxinomies. La troisième étape du raisonnement logique ou formel intervient lorsque ce traitement porte sur des concepts ou des objets abstraits. Ce que nous appelons le domaine des hypothèses nouvelles : la science, l’art, etc.

Et le souci de la vérité ?

O. H. : Dans l’Antiquité, il fallait lutter contre les sophistes, ces orateurs très habiles qui manipulaient les raisonnements et contre les responsables politiques qui s’en servaient pour manipuler le peuple. L’arme contre cela fut les syllogismes d’Aristote, dont on connaît le plus célèbre : « Tous les hommes sont mortels, or Socrate est un homme, donc Socrate est mortel. » Le syllogisme était vraiment le moyen de garantir la justesse des raisonnements. Ce souci de la vérité était étroitement lié à la volonté de faire quelque chose d’utile pour la société. Plus tard, Montaigne a poursuivi le même idéal d’établir des règles simples pour une bonne éducation de l’esprit, suivi par Descartes et sa méthode. C’est un invariant dans l’histoire de la psychologie que je montre : comment apprendre les raisonnements logiques solides, parce que la vérité est le rempart contre tous les excès intellectuels, idéologiques ou autres. Dans nos recherches, nous sommes exactement sur la même ligne.

La psychologie scientifique n’a-t-elle pas permis des progrès décisifs ?

O. H. : Il serait plus juste de parler d’une accélération, spectaculaire, qui s’est amorcée au XIXe siècle et ne s’est pas démentie depuis. À l’origine, les premières théories de Franz Joseph Gall, un neurologue allemand né au XVIIIe siècle, ont pu paraître un peu farfelues : il supposait qu’à tel moment et pour telle action, une partie bien précise du cerveau, visible par une bosse du crâne, expliquait les dispositions ou les facultés des individus, la « bosse des maths » par exemple. Malgré toutes les utilisations fantaisistes, pour ne pas dire néfastes, qu’on a faites à l’époque de la phrénologie, comme l’avait baptisée Gall, cette intuition de la localisation cérébrale était géniale et elle a permis de fixer deux principes majeurs de la neuropsychologie : toute fonction repose sur un organe, conformément aux lois de la biologie alors naissante ; et ces fonctions sont observables. Paul Broca, un neurochirurgien français, en apportera la preuve pour la première fois en 1861, en localisant chez un patient décédé l’aire du cerveau spécialisée dans le langage, la fameuse aire de Broca. On sait aujourd’hui que le problème est bien plus complexe et que le cerveau fonctionne par réseaux, mais les neurosciences et l’imagerie cérébrale que nous pratiquons avec des personnes vivantes sont le prolongement, beaucoup plus rigoureux en termes scientifiques, de l’intuition de Gall.

En quoi l’apparition de la biologie a-t-elle contribué à la science psychologique ?

O. H. : Le terme « biologie » est apparu au XIXe siècle avec Darwin notamment, mais l’idée d’une histoire naturelle libérée des croyances religieuses a été émise par Buffon un siècle plus tôt. Après lui, Lamarck a envisagé l’évolution des êtres vivants en prenant le point de vue de leur transformation au fil du temps. Darwin a repris cette perspective, mais en expliquant l’évolution des espèces par la sélection naturelle : ce processus, appelé aussi phylogenèse, se mesure en millions d’années. Cette hypothèse marque une étape très importante dans l’histoire de la psychologie parce qu’elle a permis d’introduire l’idée d’une autre évolution naturelle, celle de l’intelligence animale et humaine, à l’échelle de chaque individu, reprise au XXe siècle sous le nom d’ontogenèse par Jean Piaget.

Dès lors, la psychologie peut s’inscrire dans une double échelle de temps : celle de l’évolution d’une espèce (phylogenèse) et celle de l’évolution à l’échelle d’une vie (ontogenèse), depuis les premiers jours du nourrisson jusqu’à l’âge adulte. Avec le développement des neurosciences, nous avons ajouté une troisième notion : la microgenèse du cerveau. On ne se situe plus à l’échelle d’une vie, mais dans des séquences très courtes, de l’ordre de quelques minutes, au cours desquelles on peut observer et mesurer des évolutions du système cérébral, qui apprend et s’adapte à une tâche cognitive. On peut aussi comparer le cerveau à différents âges de l’ontogenèse. Par ailleurs, si le darwinisme a engendré des théories fumeuses, voire dangereuses, il a rendu possibles de vraies avancées scientifiques. En l’occurrence, quand on a voulu, comme Spencer, sélectionner les individus les plus aptes, il a fallu se donner les moyens de les identifier. C’est ainsi qu’est né à Londres, au début du XXe siècle, le premier laboratoire de psychologie différentielle : on comparait les individus avec des méthodes statistiques et on les classait par rapport à une moyenne. Ce furent, en Angleterre, les premiers pas de la psychométrie et des statistiques modernes.

Et les débuts d’une psychologie « mesurable » ?

O. H. : Là, il faut se tourner vers les premiers laboratoires de psychologie expérimentale en Allemagne. Au milieu du XIXe siècle, Gustav Fechner était convaincu que des liens unissent l’esprit à la matière, autrement dit que psychologie et physique sont liées en une « psychophysique » : à une sensation perçue doit correspondre la stimulation qui la provoque. Fechner rêvait de pouvoir mesurer l’intensité de l’une et de l’autre. Son héritier, Wilhelm Wundt, a voulu s’en donner les moyens scientifiques et a fondé un laboratoire à Leipzig. En supposant qu’un fait psychologique se traduit par un fait nerveux, il mesurait les temps de réaction entre un stimulus sensoriel administré à un sujet et sa réaction motrice. Wundt a ensuite étendu ce dispositif à toutes sortes de sensations, mais aussi aux raisonnements ou aux affects. Ses expériences ont eu un énorme retentissement et ont attiré des chercheurs et des étudiants du monde entier.

Notamment des Français ?

O. H. : Oui, en particulier Théodule Ribot qui publiera un ouvrage sur la psychologie allemande contemporaine en 1879, avant d’occuper la première chaire de psychologie au Collège de France et d’être l’instigateur du premier laboratoire français de psychologie à la Sorbonne, que je dirige aujourd’hui. Ce laboratoire a aussi été dirigé par Alfred Binet, qui, dans les premières années du XXe siècle, y utilisait les instruments les plus modernes pour répondre à une demande pressante de la société : c’est l’époque où se met en place l’école publique et obligatoire et où l’on cherche à dépister le plus tôt possible les enfants exposés à un handicap intellectuel. Binet met au point des tests pour mesurer l’âge mental, qui deviendront quelques années plus tard le fameux QI, le quotient intellectuel inventé par l’Allemand William Stern.

Puis vient Piaget et son approche constructiviste, celle-là même qui inspire vos propres travaux ?

O. H. : En réalité, la psychologie s’est ramifiée en différentes branches au XXe siècle, comme celle de l’étude expérimentale de la conscience, née aux États-Unis avec William James et reprise par les neurosciences cognitives aujourd’hui, et celle de la psychopathologie française, initiée par Pierre Janet, qui ouvrira la voie à Freud et à la théorie psychanalytique de l’insconscient – selon laquelle le patient peut libérer, en verbalisant ses pensées et associations d’idées, ce qui est refoulé dans l’inconscient et crée des névroses comme les obsessions, les angoisses ou les phobies.

Quant à Piaget, il s’est surtout employé à comprendre comment se construisent les connaissances au fil de la vie à partir de données présentes dès la naissance. Cette théorie du constructivisme compte beaucoup à mes yeux parce qu’elle est la première à faire la synthèse des deux grandes filiations évoquées plus haut : l’innéisme et l’empirisme. C’est une formidable synthèse, même si les recherches actuelles montrent que Piaget n’avait qu’en partie raison : la logique des raisonnements élaborés qui lui était chère se révèle être en compétition avec les automatismes rapides, que nous appelons heuristiques. On reconnaît, avec le Prix Nobel d’économie Daniel Kahneman, que le système qui utilise les heuristiques domine, même chez l’adulte, parce que c’est celui que le cerveau utilise le plus souvent et qu’il est en général efficace. Mais dans certains cas, il faut apprendre à savoir bloquer ces heuristiques pour activer les bons raisonnements.

Ces recherches sont très utiles dans les problématiques liées aux formes de pensée extrême, comme c’est le cas aujourd’hui de la radicalisation idéologique ou religieuse conduisant au terrorisme que j’étudie avec mon équipe, ici même au laboratoire de psychologie de la Sorbonne. Nous n’avons pas la prétention d’y apporter des solutions miracles, mais si l’on peut observer comment un raisonnement logique ou moral est fragilisé par des automatismes trop simples de pensée, on peut envisager certaines corrections. Cela conduit à une forme de neuro-éducation. Nous poursuivons d’ailleurs un grand programme de recherche avec 150 enfants observés en imagerie cérébrale, à qui nous apprenons à contrôler ces erreurs d’automatismes cognitifs sur des tablettes numériques et donc à être moins perméables aux influences. On retrouve ainsi les thématiques de Montaigne ! Les technologies sont nouvelles, mais les préoccupations fondamentales sur la fragilité de l’esprit sont les mêmes.

Cet article a été publié dans le premier numéro de Carnets de Science, la revue d’information scientifique du CNRS destinée au grand public. En vente dans les librairies et Relay, ainsi que sur le site Carnets de science.

- 1. Directeur du Laboratoire de psychologie du développement et de l’éducation de l’enfant (unité CNRS/Université Sorbonne Paris Cité/Université de Caen Basse Normandie/Université Paris Descartes)