Vous êtes ici

« Le vote bobo n’existe pas »

Pourquoi dites-vous que le « vote bobo » n’existe pas ?

Jean Rivière1. Au-delà du vote, c’est l’idée même de « bobo » qui pose problème. C’était déjà l’objet d’un précédent livre collectif auquel j’ai participé : Les Bobos n'existent pas (PUL, 2018). À travers cette notion, on imagine une catégorie de la population qui serait homogène sur presque tous les plans – idéologique, politique, intellectuel, professionnel, géographique… Ce serait des personnes bien dotées, financièrement et culturellement, privilégiant les centres de grandes villes et adhérant plutôt à des idées de gauche.

Mais dès qu’on essaye de comprendre concrètement de qui on parle, à l’aune de statistiques et de recherches scientifiques, on constate bien vite que c’est une caricature. Vous ne pouvez pas mettre sur le même plan un architecte vedette, propriétaire à Paris et gagnant 10 000 euros par mois ou plus, et un jeune graphiste indépendant installé dans un studio à Lille, qui peinerait à joindre les deux bouts. Ils n’ont pas forcément les mêmes préoccupations, goûts ou idées… Et souvent ils ne votent pas de la même façon. C’est pourtant ce qu’on fait croire en les associant à un même « vote bobo ».

Cette idée s’est néanmoins imposée sur la scène médiatique…

J. R. Le terme de « bobo » est apparu sous la plume de l’essayiste conservateur américain David Brook au début des années 2000. En France, l’expression est d’abord reprise avec une certaine autodérision par des médias situés à gauche. Puis la droite et l’extrême droite s’en emparent à la fin des années 2000 pour délégitimer des causes politiques associées à ce groupe supposé : l’écologie, l’antiracisme ou encore l’antisexisme.

Assimiler ces combats à ceux d’une élite culturelle, habitant exclusivement les centres-villes, leur permet de faire croire à une contradiction : les « bobos » aimeraient la nature mais n’y vivraient pas, défendent la diversité mais ne se retrouveraient qu’entre eux, etc. Outre qu’elle conforte des préjugés, et que les sciences sociales n’ont pas à juger, cette idée a eu du succès parce qu’elle donne l’impression de saisir la réalité sociale, un certain sens commun. Il est d’ailleurs vrai qu’on peut établir des différences – économiques, sociales, électorales… – entre l’est et l’ouest parisien, entre les banlieues et les centres des grandes villes, entre les agglomérations et les mondes ruraux, etc.

Mais de telles analyses ne devraient pas reposer sur une catégorie comme celle de « bobo ». Elles doivent faire appel à d’autres grilles analytiques, comme la place occupée dans les hiérarchies socioprofessionnelles, générationnelles, genrées… Toutes étant pensées ensemble. Dans un même quartier, une même banlieue ou encore à l’échelle d’une région, vous avez toujours affaire à des mosaïques de populations, distribuées le long de continuums et non réductibles à des catégories univoques. Dans mon livre, je montre ainsi que les votes y sont toujours beaucoup plus diversifiés qu’on ne l’imagine.

Quelles sont les grandes approches aujourd’hui utilisées pour analyser les pratiques électorales dans la recherche universitaire et scientifique ?

J. R. C’est un vaste champ interdisciplinaire, qui rassemble aussi bien des chercheurs en sciences politiques, sociologie, psychologie, ou géographie… En schématisant on peut cependant identifier trois grandes approches : la première se fonde sur des sondages, analysant les intentions de votes déclarées avant une élection, ou bien interrogeant des électeurs et électrices via des questionnaires à la sortie des urnes. La deuxième méthode consiste à mener des entretiens approfondis avec des électeurs et des électrices, ou même à intégrer et observer des collectifs – un réseau de familles, une association, l’antenne locale d’un parti politique… – pour comprendre leur fonctionnement. L’idée est de comprendre les pratiques électorales de manière fine. Ces deux approches sont riches et intéressantes, mais les sondages ont l’inconvénient de donner beaucoup de poids au déclaratif. Or, il peut exister un écart important entre ce que l’on dit et ce que l’on fait réellement.

Quelle troisième approche privilégiez-vous dans vos travaux ?

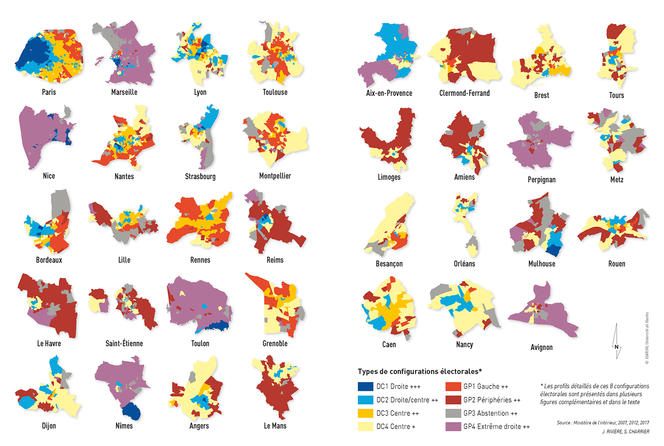

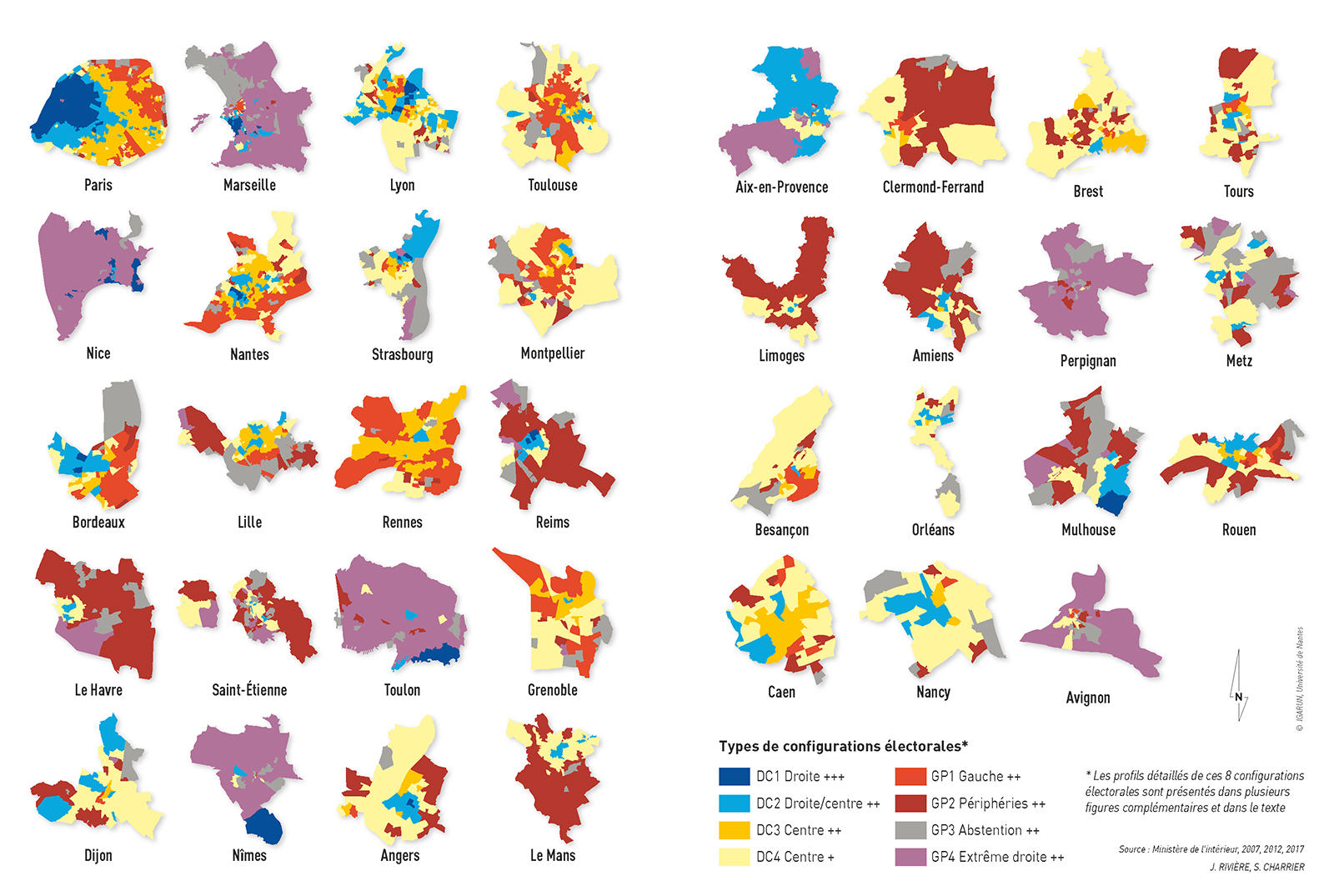

J. R. Une façon de contourner le biais déclaratif consiste tout simplement à se baser sur les résultats électoraux effectifs, une fois que l’échéance est passée. Ces données ont l’avantage d’être en libre accès sur une plateforme gouvernementale. Pendant longtemps elles étaient regroupées par département, puis par canton. Mais depuis le début des années 2010, les suffrages sont consignés à l’échelle des bureaux de vote. Cela permet d’avoir une vision extrêmement fine des comportements électoraux sur un territoire, souvent urbain.

Par ailleurs, l’idée est d’articuler ces données avec d’autres indicateurs issus de la statistique publique : le niveau de salaire moyen, le nombre de personnes bénéficiaires de telle ou telle prestation sociale, le type d’emploi majoritairement occupé, etc. À partir de là, on peut essayer d’établir des corrélations entre certains de ces indicateurs et la façon dont la population d’un espace vote. Évidemment cette approche n’est pas non plus parfaite, aucune ne l’est. La principale difficulté est que les voix exprimées lors d’une élection nous parviennent muettes et mélangées ; c’est le principe du vote à bulletin secret. Cela nous oblige à rester extrêmement prudent lorsque l’on tente de les expliquer ou d’établir – au-delà d’une corrélation – des liens de cause à effet. Néanmoins, quand vous analysez statistiquement les résultats de 5 000 bureaux de vote dans 35 villes, vous pouvez nourrir de solides analyses.

Quelles conclusions en tirez-vous sur les comportements électoraux en France ?

J. R. Le plus frappant est peut-être l’impossibilité de s’en tenir à un unique critère, par exemple le métier occupé ou le niveau de revenu. C’est toujours un ensemble de facteurs, plus ou moins reliés entre eux, qui semblent pouvoir être corrélés à un type de vote. C’est d’ailleurs en ce sens qu’on parle « d’intersectionnalité » dans la recherche : contraire à la caricature qui en est parfois faite, cette notion exprime la nécessité de ne pas essentialiser les individus sur la base d’un ou de quelques critères, mais de considérer chaque personne comme étant à l’intersection de multiples positions dans des hiérarchies de nature différente.

S’agissant des comportements électoraux, c’est à l’intérieur de chaque territoire urbain que l’on constate les plus importants contrastes. Dans une même ville par exemple, vous pouvez retrouver aussi bien des bastions bourgeois votant plutôt à droite, des rues davantage occupées par les classes moyennes et un vote de gauche, ou encore des quartiers populaires HLM où l’abstention sera forte. Néanmoins le contexte local pèse aussi sur les votes des différentes catégories, bref, ce n’est jamais univoque !

Si je devais néanmoins lister les quelques critères qui me semblent avoir le plus de poids sur les orientations électorales, je dirais : la position socioprofessionnelle (notamment telle qu’on peut la saisir grâce à la nomenclature fine en 42 postes), l’âge et l’appartenance à une génération, le niveau d’étude, ou encore la trajectoire socio-démographique en matière d’immigration.

Pourquoi analysez-vous le cas de Nantes, en particulier, et que nous apprend cet exemple ?

J. R. Nantes a l’avantage d’être un cas emblématique de ce qui se passe dans beaucoup de villes du haut de la hiérarchie urbaine française, comme Grenoble, Bordeaux ou encore Montpellier. Ce n’est pas comme Paris par exemple, où les comportements électoraux sont exceptionnellement clivés et exacerbés. Nantes est une importante métropole régionale, un pôle universitaire, et une ville qui s’est fortement tertiarisée et embourgeoisée depuis quelques années. Elle est gérée par une majorité de gauche qui développe des politiques publiques guidées par l’idée d’attractivité. C’est donc un cas d’école pour observer comment les changements dans le peuplement des grandes villes se traduisent dans les urnes. Là encore, on s’aperçoit que les choses sont plus complexes et diversifiées qu’on ne l’imagine. Dans le centre-ville, l’île de Nantes s’est embourgeoisée et a en même temps rajeuni, entraînant davantage de votes à gauche. Mais juste à côté, toujours dans le centre, des habitants plus âgés et appartenant à une bourgeoisie plus traditionnelle ont beaucoup voté à droite ; c’est là où Éric Zemmour a fait certains de ses meilleurs scores par exemple. On a donc là encore toute une mosaïque sociale et électorale avec ses gradients, plus qu’une opposition nette entre le centre et le périurbain. ♦

À lire

L’illusion du vote bobo. Configurations électorales et structures sociales dans les grandes villes françaises, Jean Rivière, Presses universitaires de Rennes, Mars 2022, 252 p., 24 euros.

Les Bobos n'existent pas, Jean-Yves Authier, Sylvie Tissot, Anaïs Collet, Colin Giraud et Jean Rivière (dir.), Presses universitaires de Lyon, mars 2018, 208 p., 18 euros.

- 1. Jean Rivière est enseignant-chercheur en géographie à l’université de Nantes, membre du laboratoire Espaces et sociétés (ESO – CNRS/Institut Agro/Le Mans Univ./Nantes Univ./Univ. d’Angers/Univ. Caen Normandie/Univ. Rennes 2).

Voir aussi

Auteur

Formé à l’École supérieure de journalisme de Lille, Fabien Trécourt travaille pour la presse magazine spécialisée et généraliste. Il a notamment collaboré aux titres Sciences humaines, Philosophie magazine, Cerveau & Psycho, Sciences et Avenir ou encore Ça m’intéresse.