Vous êtes ici

Comment booster la propulsion spatiale

(Cet article est issu du dossier « La ruée vers l'espace » publié dans le n°10 de la revue Carnets de science)

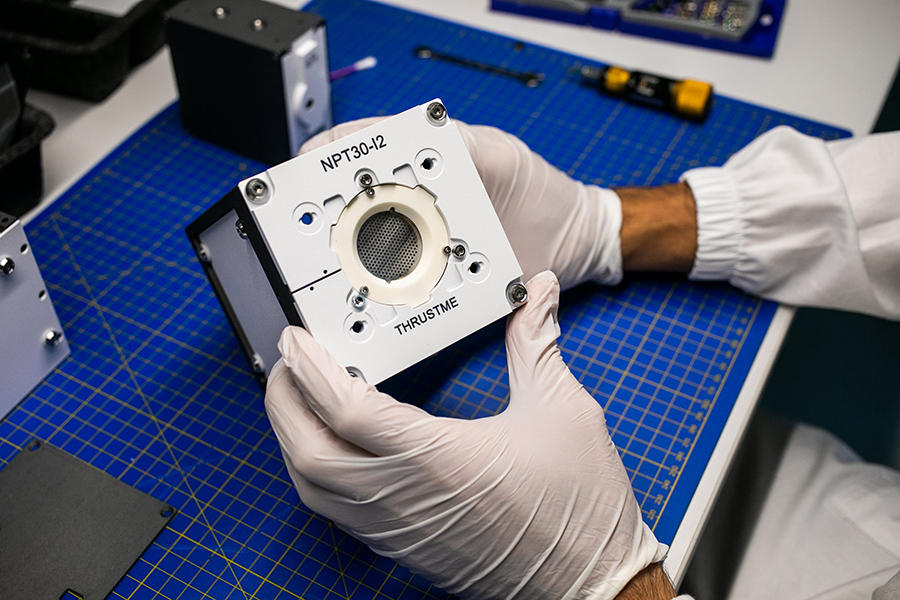

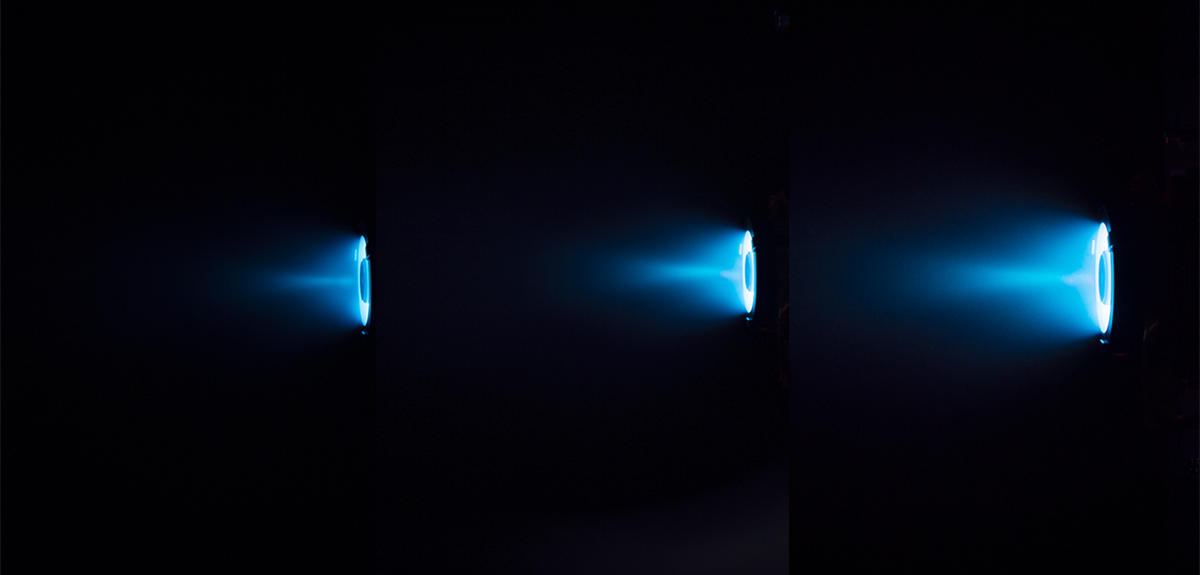

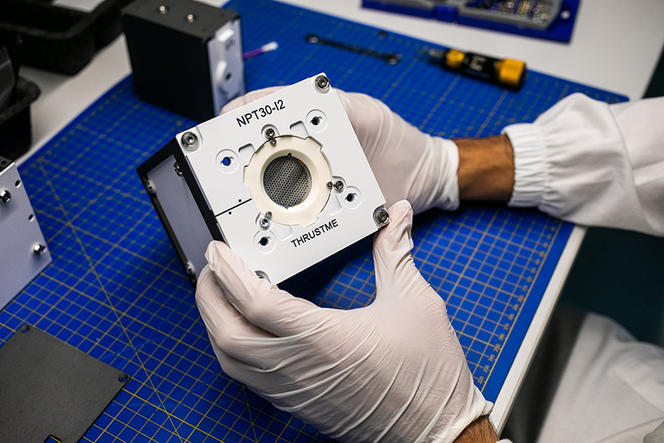

L’audacieuse manœuvre remonte au 28 décembre 2020. Ce jour-là, un satellite commercial est, pour la première fois, parvenu à rejoindre son orbite de travail après avoir expulsé un plasma fait de particules d’iode lancées à très grande vitesse. En éjectant par deux fois, durant 90 minutes, ce gaz ionisé à travers des tuyères, le propulseur high-tech de la mission chinoise Beihangkongshi-1 a exercé une poussée suffisante pour permettre au vaisseau de remonter en altitude de 700 mètres et se positionner sur sa trajectoire définitive. Un exploit riche en promesses : « L’iode est quarante fois meilleur marché que le xénon, le carburant ou “ergol” habituellement employé par ce mode de propulsion dit “électrique” », explique Ane Aanesland, ancienne chercheuse en physique au Laboratoire de physique des plasmas1, récompensée en 2019 par la médaille de l’innovation du CNRS, et dont la start-up ThrustMe, fondée avec son collègue Dmytro Rafalskyi, a conçu et fourni le système.

Fusées, satellites, vaisseaux-cargos, capsules, sondes, atterrisseurs… l’espace pourrait être vu comme une immense autoroute où circulent des véhicules se déplaçant par des procédés différents. Décollage, ajustement d’orbite, évitement, arrimage, voyage au long cours ou descente... toutes ces manœuvres font appel à des technologies spécifiques patiemment mises au point dans un domaine clé de l’astronautique : la propulsion spatiale. Longtemps en sommeil, cette discipline connaît depuis quelques années un spectaculaire développement. Dans un marché de l’industrie spatiale bouleversé par l’arrivée des constellations de microsatellites et des lanceurs réutilisables, elle est devenue un enjeu de compétition commerciale.

8 000 années de calcul sur un PC

La sécurité reste, bien sûr, la priorité. En particulier, dans le domaine des lanceurs. Pour s’arracher à la gravité terrestre, ces derniers recourent exclusivement à des carburants chimiques solides ou liquides. C’est le cas d’Ariane 5 dont le décollage est assuré par deux immenses propulseurs à « poudre » et un moteur-fusée Vulcain. Ce dernier comprend une chambre à combustion où sont injectés de l’hydrogène et de l’oxygène liquides qui, après allumage, réagissent, aboutissant à la génération de gaz chauds. C’est l’expulsion massive de ces gaz à travers la tuyère qui provoque la poussée.

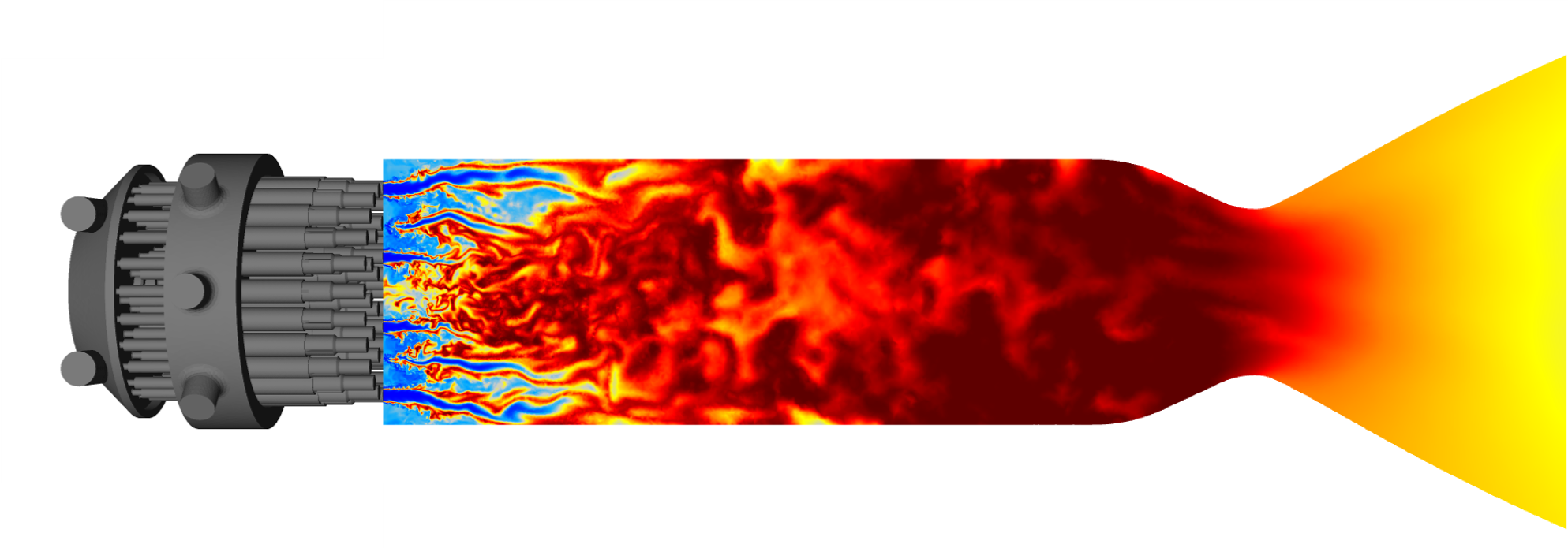

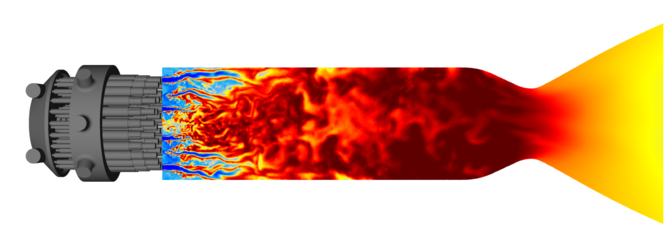

Problème, explique Laurent Selle, chargé de recherche à l’Institut de mécanique des fluides de Toulouse2 : « Dans certaines situations, un “couplage” instable survient entre combustion et variations de pression. » Des ondes acoustiques mettent alors le moteur en vibration augmentant les risques de rupture : en 2001, un incident de ce type s’est terminé par l’échec du vol 142 d’Ariane 5. D’où les travaux conduits par le chercheur et ses collègues afin de tenter de caractériser le phénomène, non pas sur un prototype de moteur d’Ariane 5 mais sur une sorte de modèle réduit de moteur-fusée, installé dans un laboratoire en Allemagne. Constitué d’un ensemble de 42 injecteurs, d’une tuyère et d’une chambre à combustion de la taille d’une canette de soda, ce banc d’essais, alimenté par de l’oxygène et de l’hydrogène liquides, fonctionne comme un réacteur : il délivre une puissance de l’ordre de 80 mégawatts.

Dans le cadre d’un projet européen baptisé Intecocis, l’équipe de Laurent Selle est parvenue à simuler sur des superordinateurs utilisant l’équivalent de 8 000 années de calcul sur un PC, la façon dont évolue la combustion à l’intérieur de cet équipement au moment d’une instabilité. Un exploit qui lui a permis de proposer, pour certains points de fonctionnement de la machine, des solutions comme celle consistant à modifier la longueur des injecteurs.

Des carburants plus verts

Mais d’autres exigences doivent désormais être prises en considération. Notamment concernant la nature des carburants chimiques employés. Pour amener 10 à 20 tonnes de fret dans l’espace, Ariane 5 embarque dans ses énormes réservoirs pas moins de 480 tonnes de « poudre » solide auxquelles s’ajoutent 220 tonnes d’hydrogène et d’oxygène liquides dont les coûts de stockage et de mise en œuvre pèsent lourdement sur l’addition des lancements. Et il en est de même pour l’hydrazine, carburant chimique utilisé par la majorité des systèmes de propulsion de satellite. Ce dernier composé ayant en plus le défaut d’être polluant.

Certes, des solutions existent. Ainsi, la future Ariane 6 pourrait à terme abandonner – imitant en cela d’autres lanceurs – l’hydrogène au profit du méthane ou d’un kérosène « vert ». « Mais pour aller plus loin, il faudra innover », explique Marc Bellenoue, professeur à l’École nationale supérieure de mécanique et d’aérotechnique (Isae-Ensma), dont le groupe de l’Institut P’ (Pprime) du CNRS, à Poitiers, cherche à remplacer l’hydrazine par du peroxyde d’hydrogène concentré (H2O2), un ergol plus propre et meilleur marché. Cette molécule dont la version aqueuse est simplement l’eau oxygénée paraît suffisamment prometteuse pour qu’on imagine l’employer, en combinaison avec d’autres ergols liquides « verts » – kérosène ou éthanol –, pour alimenter le moteur des étages supérieurs des futurs lanceurs Ariane (Ariane Next ou Ultimate).

Une hypothèse que Marc Bellenoue et ses collègues s’efforcent, dans le cadre de contrats avec le Centre national d’études spatiales (Cnes), de vérifier en étudiant sur trois bancs d’essais installés à Poitiers, les modes de pulvérisation, d’allumage et de combustion des mélanges faisant appel à cet oxydant. Cela en attendant de trouver peut-être un jour le moyen d’adapter ce dernier avec un carburant « vert » pour obtenir une réaction « hypergolique », c’est-à-dire ne nécessitant plus de système d’allumage, ce qui faciliterait son utilisation par les satellites, sondes et atterrisseurs…

Plasma à énergie solaire

D’ici là, d’autres technologies auront pris leur envol. C’est déjà le cas des propulseurs électriques. Ces dispositifs exploitent l’énergie fournie par les panneaux solaires des véhicules spatiaux pour accélérer jusqu’à de grandes vitesses et éjecter à travers des tuyères des plasmas et produire une poussée. Leur intérêt ? Ils sont très économes en carburant même si, la force propulsive ainsi délivrée étant faible, les manœuvres qu’ils effectuent sont lentes, les rendant inadaptés à certaines applications comme l’évitement d’obstacles, l’atterrissage ou encore l’arrimage des vaisseaux-cargos sur la Station spatiale internationale.

Longtemps négligés, ces systèmes – dont le principe de fonctionnement est pourtant connu depuis plus d’un demi-siècle – ont brusquement suscité au début des années 2010 l’engouement du marché. En effet, explique Stéphane Mazouffre, directeur de recherche à l’Institut de combustion, aéronautique, réactivité et environnement (Icare) du CNRS : « Plusieurs missions commerciales ont alors démontré que l’allongement des délais de mise en service étant compensé par une réduction de la masse embarquée, ces équipements peuvent être employés de façon rentable pour transférer des gros satellites de télécommunications sur des orbites géostationnaires. C’est aussi de cette époque que date le lancement des projets de méga-constellations, Starlink (SpaceX), One Web et Globalstar. »

Portés par plusieurs sociétés privées, ces programmes visent à déployer sur orbite basse des flottes de plusieurs milliers de véhicules à même de fournir de nouveaux services pour Internet. Un objectif qui ne pourra jamais être atteint sans baisse conséquente des coûts de construction, de lancement et de fonctionnement des satellites.

Une large gamme de propulseurs et de performances

C’est là le principal atout des propulseurs électriques. En consommant moins, ces dispositifs peuvent rogner sur la taille des réservoirs et donc contribuer à diminuer la masse et le volume des engins spatiaux allégeant ainsi la facture des lancements. Ils permettent aussi d’aller loin comme l’ont démontré – de Deep Space One (Nasa) à BepiColombo (ESA-Jaxa3) en passant par Hayabusa (Jaxa) – plusieurs missions dédiées à l’exploration des corps du Système solaire.

Au laboratoire Icare à Orléans, on se consacre depuis longtemps à l’étude de cette vaste famille d’équipements qui se distinguent les uns des autres par leurs mécanismes de poussée et leurs performances. L’équipe, qui fut impliquée entre 2003 et 2006 dans la mission de démonstration Smart 1 de l’Agence spatiale européenne, est connue pour son savoir-faire dans le domaine des « propulseurs de Hall » dont elle a produit le plus puissant exemplaire en Europe (25 kilowatts) et qu’elle miniaturise depuis 2018 au sein d’un laboratoire commun avec Exotrail, start-up spécialisée dans la micropropulsion pour les CubeSats (nanosatellites). Mais, elle dispose en réalité de compétences sur une gamme bien plus large de procédés… Propulseurs à « arc sous vide », à « métal liquide » ou « radiofréquence »… tout l’intéresse y compris les projets futuristes de voile solaire !

D’autant qu’on est sans doute loin d’avoir découvert toutes les possibilités de ces technologies. Ane Aanesland en est convaincue. Ainsi, ThrustMe, qui compte une vingtaine d’employés, propose à sa clientèle des propulseurs électriques « clé en main » dont elle réalise l’assemblage et le contrôle qualité. Les principaux avantages de ces dispositifs : la nature de leur carburant qui n’est pas le gaz xénon, souvent employé, mais de l’iode à l’état solide, bon marché et facile à mettre en œuvre. Mais aussi, bientôt, un nouveau système d’accélération des plasmas, chargés en s’éjectant à travers les tuyères de produire la poussée. Ce dernier pourra à l’avenir se passer d’un composant appelé « neutraliseur », permettant de franchir un pas supplémentaire vers la miniaturisation. Et l’envol des nanosatellites vers les étoiles… ♦