Vous êtes ici

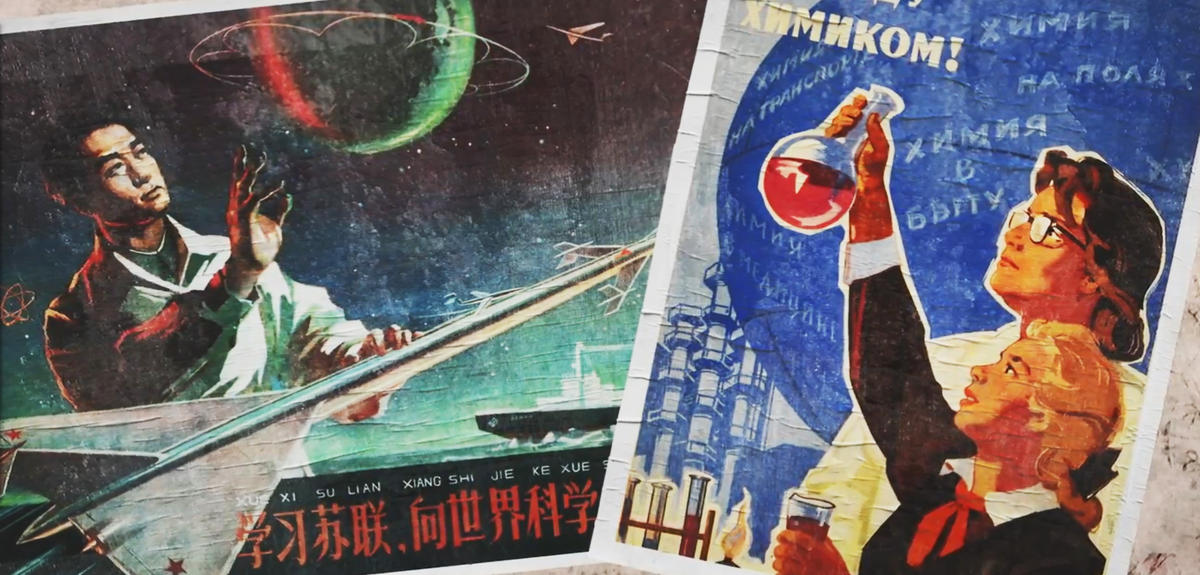

Mai 68 : la science s’affiche

Vous intervenez dans la série de courts-métrages1 dévoilés cette semaine, « Mai 68, la science s’affiche », où de nombreux chercheurs évoquent leur expérience des événements. Vous-même, où étiez-vous pendant ces deux mois qui ont ébranlé la France ?

Pierre Papon2 : Aux États-Unis. Après ma soutenance de thèse à Paris, j’avais rejoint en septembre 1967 le département de physique de l’université d’État du New Jersey, Rutgers, pour y effectuer un post-doc. La contestation était alors permanente sur les campus américains, notamment à Berkeley, en Californie, à cause de la guerre qui s’éternisait au Vietnam. Le contexte était assez agité. Quant à ce qui se passait en France, j’en étais informé grâce aux coups de téléphone que je passais à mes amis du syndicat de la recherche scientifique de la CFDT, dont j’étais l’un des responsables. J’en avais aussi des échos lointains et déformés par la presse américaine puisque les relations franco-américaines, à l’époque, étaient sinon mauvaises, du moins tendues. Les correspondants de presse, notamment ceux du New York Times, n’étaient pas mécontents de voir les universités françaises en particulier, et l’Hexagone en général, paralysés par la « chienlit ». Après six mois passés à observer le dynamisme des laboratoires américains et, constatant que l’on n’avait pas affaire à une révolution sanglante en France, je me disais que modifier le fonctionnement des laboratoires français, notamment dans les universités, était légitime. En particulier, il était souhaitable de mettre en œuvre une participation des personnels de la recherche aux décisions.

Avant de partir aux États-Unis, aviez-vous le sentiment que quelque chose « couvait » en France, qui allait produire la séquence que l’on sait ?

P. P. : Pas vraiment. Une certaine effervescence régnait dans le milieu universitaire étudiant. Mais, comme tant d’autres, j’étais à mille lieues d’imaginer qu’une telle explosion se produirait quelques mois plus tard et ébranlerait à ce point le système.

Mai 68 a-t-il induit des évolutions majeures dans le fonctionnement interne des laboratoires ?

P. P. : 68 a remis en question le rôle des « mandarins » dans la plupart des facultés. La création de conseils de laboratoire, qui répondait à une revendication ancienne des syndicats, toutes tendances confondues, a forcé les responsables des unités à nouer un dialogue avec le personnel et ses représentants, dialogue qui ne portait pas uniquement sur le nombre de gommes et de pipettes à commander, mais aussi sur les décisions stratégiques à prendre.

La parole qui s’est libérée n’a pas semé la pagaille au sein des équipes, mais a fait émerger un nouvel équilibre. Si cette démocratisation a permis à toutes celles et ceux qui participaient à la recherche de faire entendre leurs voix et a souvent contribué à réduire les tensions qui s’étaient fait jour en mai, elle a évidemment hérissé quelques patrons à la forte personnalité. Certains ont été contestés et même contraints de démissionner. Pour autant, je n’ai pas eu connaissance de véritables drames.

Dans votre laboratoire d’électronique quantique, l’ambiance était tout de même houleuse à votre retour en France, en septembre 1968…

P. P. : Oui, j’ai trouvé mon laboratoire qui, entre-temps, s’était installé sur le campus de Jussieu, profondément divisé. Rien n’allait plus. Il y avait eu pendant les événements, d’après ce que je comprenais, des prises de bec assez sérieuses entre les trois professeurs qui le codirigeaient et les chercheurs s’étaient empaillés sur l’attitude à prendre. L’atmosphère n’était pas sereine, c’est le moins que l’on puisse dire.

Quel regard portez-vous, à cinquante ans de distance, sur la loi d'orientation de l'enseignement supérieur votée en novembre 1968 ?

P. P. : Ce texte élaboré par le ministre de l’Éducation nationale, Edgar Faure, pour tenter d’éteindre les cendres encore brûlantes de la contestation étudiante, réorganisait l’enseignement supérieur, accordait une représentativité aux enseignants et aux délégués étudiants dans les conseils et créait des établissements expérimentaux comme Vincennes et Dauphine. Globalement, l’idée était de redistribuer les cartes en créant pour la première fois depuis longtemps de véritables universités pluridisciplinaires et dotées d’instances de gouvernement élues, bref, des ensembles cohérents ajustés aux besoins d'une société en marche. Or, ce remodelage profond et a priori positif n’a pas produit les effets escomptés. L’application des principes à la base de la réforme (responsabilité, participation) n'a cessé de rencontrer des freins ou des refus. Comme le montre très bien la sociologue des organisations Christine Musselin dans son livre La Grande Course des universités3, le système universitaire s’est rapidement grippé. Pour caractériser le mauvais fonctionnement des « nouvelles » universités sans autonomie ni véritable stratégie, notamment pour leur recherche, cette chercheuse au CNRS et directrice scientifique de Sciences Po parle d’« impuissance résignée ». Il a fallu attendre la fin des années 1980 pour que l’on modifie les modes de relation entre les universités, les pouvoirs publics et la communauté académique, des institutions nouvelles (Agence nationale de la recherche, Commissariat général à l’investissement) jouant un rôle clé dans le processus.

Après la démission du général de Gaulle – prolongement indirect du bouleversement du pays – et l’élection de Georges Pompidou, en juin 1969, l’attitude du pouvoir à l’égard de la recherche a-t-elle changé ?

P. P. : Beaucoup. Le général de Gaulle avait promu la recherche parce qu'il y voyait une source de rayonnement de la France. Entre 1958 et 1965, les organismes publics de recherche avaient connu une période de vaches grasses et une politique d'embauche plutôt large. Le CNRS, notamment, où j’avais pu entrer à 24 ans, tout juste diplômé, avait bénéficié de la manne publique.

Georges Pompidou, lui, tout normalien qu’il était, ne nourrissait pas un grand intérêt pour la science fondamentale. Il n'y voyait que le moyen le plus sûr de gaspiller de l'argent et les crédits des laboratoires ont stagné sous sa présidence qui a accordé une priorité à l’industrie. Par ailleurs, il n’oubliait pas que le mouvement de Mai avait démarré dans les facultés de sciences sociales et se méfiait de ces disciplines.

Les années post-68 n’ont pas été des années néfastes pour la recherche, il ne faut pas exagérer, mais elles furent une période d'austérité budgétaire. L'effort national de recherche n’a pas dépassé 2 % du produit intérieur brut tout au long des années 1970. Les choses n’ont changé qu’à la fin du septennat de Valéry Giscard d'Estaing. Raymond Barre, qui avait été professeur d’économie avant d’être ministre du Commerce extérieur, puis Premier ministre, s’intéressait à la recherche. Il a nommé Pierre Aigrain secrétaire d’État à la Recherche, et a donné un coup de pouce au budget.

Comment le CNRS a-t-il traversé la tempête 68 ?

P. P. : Quand tout s’est mis à bouillonner, la direction a joué le plus finement possible pour éviter des perturbations trop graves. Un « comité central consultatif provisoire » au sein duquel les syndicats votaient a été mis sur pied, entre autres. Par la suite – dans les années 1970 –, les sections du Comité national du CNRS et leurs présidents ont pris un peu plus de poids. Alors que de lourds points d'interrogation planaient sur la place que devait occuper la recherche scientifique dans la société, il importait d’affirmer une vision claire de son rôle et de ses objectifs.

La série « Mai 68, la science s’affiche » est diffusée sur la chaîne Youtube de l’Inserm, le compte Facebook du CNRS (un épisode par jour à partir du 14 mai), Universcience TV (un épisode par semaine à compter du 11 mai) et la vidéothèque du CNRS.

Lire aussi le point de vue de Denis Guthleben : « Sous les pavés, la science »

- 1. Une série écrite et réalisée par Guillaume Darras, Cédric Piktoroff et Baudouin Koenig, sur une idée originale de Jacquie Chavance, produite par Schuch Productions avec le soutien de l’Inserm, en coproduction avec CNRS Images, en association avec Universcience et avec la participation du CNC.

- 2. Pierre Papon est physicien. De 1982 à 1986, il fut directeur général du CNRS.

- 3. Presses de Sciences Po, mars 2017, 304 p., 19 €

Voir aussi

Auteur

Philippe Testard-Vaillant est journaliste. Il vit et travaille dans le Sud-Est de la France. Il est également auteur et coauteur de plusieurs ouvrages, dont Le Guide du Paris savant (éd. Belin), et Mon corps, la première merveille du monde (éd. JC Lattès).