Vous êtes ici

Suez : les 150 ans d’un canal très disputé

Temps de lecture : 12 minutes

Quand est née l’idée de creuser un canal à travers l’isthme de Suez ?

Caroline Piquet1 : L’idée de créer une communication entre la mer Rouge et la Méditerranée pour faciliter le commerce entre ces deux zones est une préoccupation ancienne qui remonte à l’Égypte des pharaons. Dès le règne de Sésostris III, 2.000 ans avant notre ère, il existe un système de canaux reliant la mer Rouge au delta du Nil, canaux qui seront définitivement comblés au VIIIe siècle de notre ère.

L’idée est réapparue à plusieurs reprises depuis. Au XVIe siècle, la république de Venise l’a envisagée, avant de renoncer pour des raisons techniques. Sous Louis XIV, Colbert a aussi étudié la question, désireux d’ouvrir une nouvelle route pour les Indes. Mais la véritable genèse du canal actuel remonte à la campagne d’Égypte menée par Bonaparte en 1798. Des mesures topographiques réalisées par l’expédition scientifique qui l’accompagne jettent les bases des premières études de faisabilité d’un percement de l’isthme.

L’idée est reprise en 1846 par une société d’études fondée par les saint-simoniens, qui échouent à convaincre l’Égypte. C’est finalement un diplomate français, Ferdinand de Lesseps, très proche du vice-roi d’Égypte, qui en 1854 va obtenir l’autorisation de créer la compagnie chargée des travaux, puis de l’exploitation du canal pour une durée de 99 ans : la Compagnie du canal de Suez.

Cela veut-il dire que la Compagnie du canal de Suez est une entreprise française ?

C. P. : La Compagnie du canal de Suez est une entreprise de droit égyptien, sur le papier tout du moins. Au plan capitalistique, Ferdinand de Lesseps voulait un financement international qui aurait fait intervenir l’empire ottoman, la Grande-Bretagne, l’empire d’Autriche-Hongrie... Mais la Grande-Bretagne voit d’un mauvais œil ce chantier qui lui fait de la concurrence pour le commerce avec l’Orient et refuse de participer, de même que l’empire ottoman auquel l’Égypte est rattachée. Lesseps doit donc revoir ses ambitions à la baisse : les capitaux sont majoritairement apportés par des petits porteurs français, et les 44 % manquants sont financés par le vice-roi d’Égypte. Dès 1875, cependant, l’Égypte est en banqueroute et doit céder ses parts. C’est l’Angleterre, devenue le premier utilisateur du canal, qui les rachète. D’un point de vue du capital, comme de la gouvernance, la Compagnie du canal de Suez devient une entreprise franco-britannique.

Creuser un canal au milieu du désert, sur une distance de 160 kilomètres, est une entreprise titanesque. Les conditions dans lesquelles se déroule le chantier sont d’ailleurs rapidement dénoncées comme proches de l’esclavage...

C. P. : Pour conduire ce chantier en plein désert, sans aucune main d’œuvre disponible sur place, le vice-roi d’Égypte a proposé à la Compagnie du canal de Suez de faire appel à la corvée. La corvée, c’est un système traditionnel en Égypte qui permet de mobiliser les paysans sur une durée d’un mois pour l’entretien des canaux creusés le long du Nil.

C’est donc bien une main d’œuvre gratuite qui travaille à la main, en plein soleil, au creusement du canal, dans des conditions de pénibilité extrêmes : sur les 400.000 fellahs mobilisés entre 1859 et 1862, on estime que plusieurs dizaines de milliers sont morts – le chiffre de 120.000 décès a été évoqué bien plus tard par Nasser, sans que nous disposions d’archives précises sur ce point.

La critique ne vient pourtant pas de la société égyptienne : c’est la Grande-Bretagne qui dénonce l’utilisation de la corvée, tandis que l’empire ottoman exige de Lesseps d’arrêter le chantier. C’est finalement Napoléon III qui apporte son arbitrage. Les fellahs sont remplacés par des ouvriers étrangers, grecs, italiens, dalmates, et un effort de mécanisation sans précédent est engagé : on va investir et fabriquer des dragues capables de creuser plus vite, plus profond… Le chantier de Suez devient un symbole du progrès technique et constitue d’ailleurs une étape cruciale dans l’histoire du génie civil. Le canal est finalement inauguré en 1869 après dix années de chantier, lors de fêtes somptueuses organisées par le vice-roi d’Égypte, fier de cette vitrine de la modernité égyptienne.

La lune de miel avec les autorités égyptiennes ne va pourtant pas durer très longtemps...

C. P. : Après la banqueroute de 1875, qui contraint le vice-roi de céder les 44 % qu’il possédait dans le capital de la compagnie, l’Égypte subit dès l’année 1882 l’occupation militaire de la Grande-Bretagne qui prend prétexte de troubles sur cette route commerciale majeure pour intervenir. L’Égypte entre dans une période coloniale qui va durer jusque dans les années 1930, et perd dans le même temps toute influence dans la gestion du canal. Tous les postes de direction de la Compagnie du canal de Suez sont occupés par des ingénieurs et des contremaîtres français, tandis que le conseil d’administration est à 100 % européen. Les ouvriers qualifiés sont grecs et italiens majoritairement. Les Égyptiens employés le sont aux postes les plus subalternes d’ouvriers non qualifiés.

Est-ce la raison pour laquelle on a reproché à la Compagnie du canal de Suez d’être un véritable État dans l’État ?

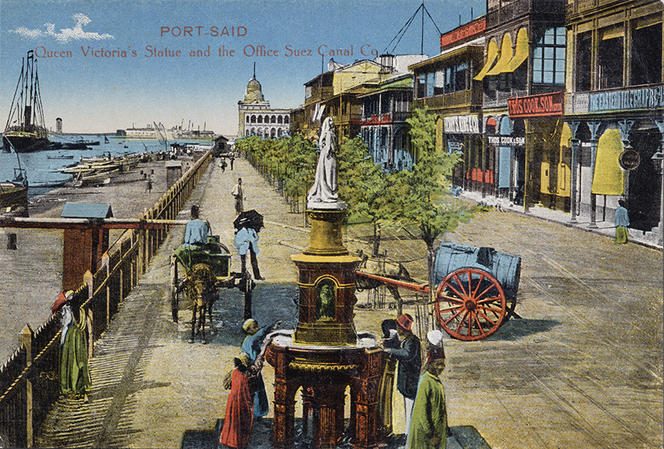

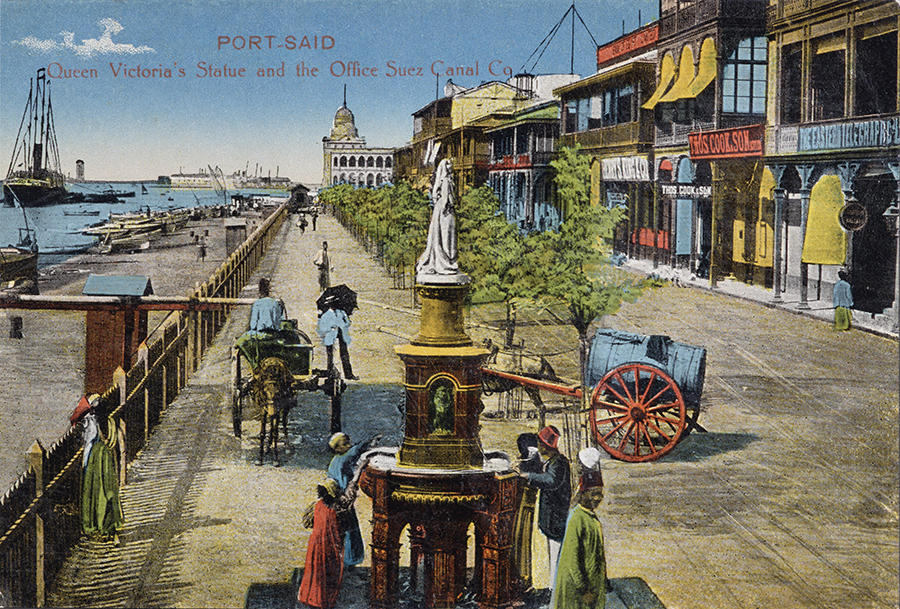

C. P. : Pour cette raison, mais aussi parce qu’elle constitue une sorte de mini-société à côté de la société égyptienne. La compagnie, qui emploie des milliers de personnes, a créé deux villes ex nihilo, Port Saïd, côté Méditerranée, et Ismaïlia, où se trouve l’administration de la compagnie, tandis que Suez qui n’était qu’un petit village de pêcheurs devient un port de premier plan sur la mer Rouge. Dans ces villes, l’architecture comme le mode de vie sont européens. La compagnie, qui a une politique très paternaliste, subventionne des écoles réservées à son personnel français, et fait venir des missionnaires pour les ouvriers grecs, italiens, mais subventionne aussi les écoles réservées aux Égyptiens.

Si les témoins de cette époque racontent un creuset multiculturel et une certaine douceur de vivre, les historiens sont plus partagés : ce sont certes des villes cosmopolites, mais très compartimentées socialement et géographiquement. À Port Saïd comme à Ismaïlia, les quartiers arabes sont séparés des quartiers européens. À Port Saïd, encore, il y a des plages réservées selon que l’on est cadre ou ouvrier de la compagnie...

À partir de quand les relations se détériorent-elles entre l’Égypte et la compagnie ?

C. P. : Une tension s’installe dès le début du XXe siècle entre les mouvements nationalistes égyptiens, alors en plein essor, et la Compagnie du canal de Suez. Mais le véritable moment de bascule se situe en 1936, lorsque la Grande-Bretagne se retire de la gestion interne du pays. La compagnie se retrouve seule face au gouvernement égyptien qui demande des royalties sur l’exploitation du canal et réclame l’égyptianisation de l’entreprise et la formation de personnel qualifié égyptien - ce que rechigne à faire la direction française. Les tensions vont aller crescendo, avec des heurts de plus en plus fréquents entre le personnel étranger de la compagnie et le personnel égyptien...

L’annonce de la nationalisation du canal par le président Nasser, le 23 juillet 1956, n’est donc pas une totale surprise pour la Compagnie du canal de Suez ?

C. P. : L’annonce que fait Nasser lors du 4e anniversaire du renversement de la monarchie ne prend personne complètement de court, non, même si elle trouve son explication dans un événement qui n’a rien à voir avec la gestion du canal : pour Nasser, qui vient de se voir refuser l’aide financière des États-Unis pour le financement du haut barrage d’Assouan, il s’agit avant tout d’exprimer son mécontentement et de récupérer un peu de marge de manœuvre financière. Sa décision est certes brutale, mais il ne faut pas oublier que la fin de la concession du canal était imminente : selon les termes du contrat établi en 1856, l’exploitation du canal devait revenir à l’Égypte en 1968.

L’intervention militaire de la France et de la Grande-Bretagne, quelques mois plus tard, est en revanche un vrai coup de théâtre !

C. P. : Les Français, comme les Britanniques, ne souhaitent pas que l’administration du canal échoie à l’Égypte, et ont tout fait depuis les années 1930 pour montrer que les Égyptiens étaient incapables d’en assurer le bon fonctionnement. Leur peu d’enthousiasme à former des pilotes égyptiens, capables de conduire les bateaux d’un bout à l’autre du canal, en est une preuve flagrante. À la place, ils proposent à l’Égypte une administration internationale, où Français et Anglais sont en bonne place, évidemment. Nasser refuse, raison pour laquelle l’opération militaire de 1956 est mise sur pied. On connaît le scénario : suite à un accord secret, Israël envahit le Sinaï le 29 octobre, suivi par les Français et les Anglais qui bombardent la zone du canal dès le 31 octobre puis parachutent leurs troupes, officiellement pour maintenir la paix.

Ce que l’on appelle la « crise de Suez » est stoppée net une semaine plus tard sous la pression des Nations unies, des États-Unis et de la Russie, qui veulent ménager Nasser et assurer la stabilité de la région du canal, devenu crucial pour le transport du pétrole. Mais les dégâts infligés aux Égyptiens sont considérables : on dénombre des milliers de morts civils et militaires. Les derniers salariés français de la compagnie sont rapatriés à la hâte. Depuis cette date, c’est l’Autorité égyptienne du canal de Suez qui gère le fonctionnement du canal.

Le canal est-il un enjeu des conflits qui suivent dans la région, en 1967 et en 1973 ?

C. P. : Absolument pas. Le canal n’est pas un enjeu dans les guerres israélo-arabes de 1967 (la guerre des Six jours) et de 1973 (la guerre du Kippour), même si de par sa position géographique, il devient de facto une frontière militaire entre les deux belligérants. Fermé durant huit années, il est rouvert définitivement à la navigation en 1975. Grâce aux accords de paix de Camp David, signés en 1978 entre l’Égypte et Israël, la région du canal de Suez n’est désormais plus une zone de tension au Moyen-Orient.

Quelle place le canal de Suez occupe-t-il aujourd’hui dans l’économie égyptienne ?

C. P. : Le canal est le deuxième apport de devises du pays après le tourisme et ses revenus se montaient en 2015 à 4,7 milliards de dollars. C’est une route maritime en plein essor, qui profite à plein de la forte croissance du commerce mondial depuis les années 2000. Pour augmenter la fluidité du trafic et accroître sa rentabilité, l’Égypte a fait de gros travaux d’aménagement en 2015, en créant notamment des zones de dérivation. Il en va de sa pérennité. S’il reste une voie maritime très prisée, qui évite à nombre de bateaux de faire le tour de l’Afrique via le cap de Bonne espérance, le canal de Suez n’est pas la seule option pour les armateurs, qui font leurs arbitrages en fonction des tarifs – fluctuants – fixés par l’autorité égyptienne.

Pour les navires qui viennent de la zone Pacifique ou y vont depuis l’Europe, le canal de Panama est un vrai concurrent ; avec la fonte de la banquise arctique, le passage du nord-est, par la Sibérie, va s’avérer une voie de plus en plus intéressante entre l’Asie et l’Europe. Enfin, une éventuelle remise en service des oléoducs de Syrie et d’Irak risquerait de capter une partie du transport des hydrocarbures, dont il est un axe privilégié. ♦

A lire :

"Les imaginaires du canal de Suez", coordonné par Randa Sabry et Sarga Moussa, revue "Sociétés et représentations", éditions de la Sorbonne (17 octobre 2019)

- 1. Historienne au Centre Roland Mousnier (unité CNRS/Sorbonne Université).

Voir aussi

Auteur

Journaliste scientifique, Laure Cailloce est rédactrice en chef adjointe de CNRS Le Journal et de la revue Carnets de science.