Vous êtes ici

Les Français et la science, une relation ambivalente

En quoi l’enquête « Les Français et la Science1 », que vous avez codirigée, diffère-t-elle d’un simple sondage ?

Michel Dubois2. La crise sanitaire a été l’occasion d’une accumulation de sondages d’opinion. Ces derniers peuvent être utiles, mais ils ne s’inscrivent pas dans une démarche de longue haleine et servent le plus souvent les intérêts de leurs commanditaires : associations, think tanks, industriels, etc. L’enquête « Les Français et la Science » obéit à une logique différente. Elle vise à établir non pas tant l’état de nos opinions que celui de nos attitudes et de nos représentations à l’égard des sciences et techniques. Elle s’inscrit par ailleurs dans le prolongement direct d’une série d’enquêtes menées avec constance, régularité et méthode depuis près de cinquante ans. C’est la plus longue étude longitudinale au monde sur ce sujet, faisant de la France le pays ayant le plus de recul sur nos représentations de la science et leurs transformations.

D’où vient cet intérêt pour nos attitudes à l’égard des sciences et techniques ?

M. D. Dans les années 1970, la Délégation générale à la recherche scientifique et technique s’inquiétait déjà de la supposée défiance des Français à l’égard des sciences et de l’innovation technologique. Ses responsables travaillaient alors à l’élaboration d’une forme de Technology Assessment à la française. Ils se sont tournés vers la Fondation nationale des sciences politiques pour mesurer l’influence des mouvements de contestation de la science, plus précoces aux États-Unis. Très rapidement, ces études ont permis de montrer que l’intuition de départ des politiques était inutilement alarmiste : que ce soit en 1972 ou en 2021, la très grande majorité des Français – entre 84 % et 89 % selon les périodes – accordaient et continuent à accorder une confiance de principe à la science ou aux scientifiques. La question de la confiance qui semble obnubiler le débat public en France n’est clairement pas la plus pertinente pour saisir les grandes évolutions de nos attitudes.

Les perceptions sont très différentes selon les disciplines de recherche…

M. D. Effectivement, les disciplines ne bénéficient ni du même niveau d’intérêt, ni du même crédit. Les Français s’intéressent majoritairement à la recherche médicale, aux sciences du vivant et de l’environnement. Le caractère « scientifique » de la biologie et de la médecine est une évidence pour la grande majorité d’entre eux.

Mais d’autres résultats sont plus inattendus ! L’homéopathie est par exemple perçue par nos enquêtés comme plus scientifique que l’économie ou l’histoire. L’agronomie, qui faisait jeu égal dans les années 1970 ou 1980 avec l’astronomie ou la météorologie, à désormais un crédit comparable à celui de la psychologie ou de la psychanalyse. Les études de genre ne parviennent à convaincre qu’un Français sur trois…

Cette hiérarchie peut sembler arbitraire aux yeux de scientifiques de profession, mais mieux ne vaut pas l’ignorer lorsque l’on doit communiquer dans l’espace public. Elle constitue par ailleurs une énigme intéressante. Est-elle le simple reflet de l’inégale capacité des disciplines à satisfaire des critères généraux de scientificité ?

À l’évidence d’autres facteurs jouent un rôle : par exemple la façon même de définir ces critères, fortement corrélée avec le niveau d’éducation ; l’influence de l’institution scolaire qui différencie les filières scientifiques des autres filières. Ou encore le caractère plus ou moins controversé des disciplines elles-mêmes. Pourquoi l’agronomie voit-elle son caractère scientifique de plus en plus contesté ? Sans doute parce qu’elle est perçue aujourd’hui plus qu’hier comme proche des enjeux industriels et porteuse de risques environnementaux.

Certaines évolutions du rapport des Français à la science vous ont-elles surpris ?

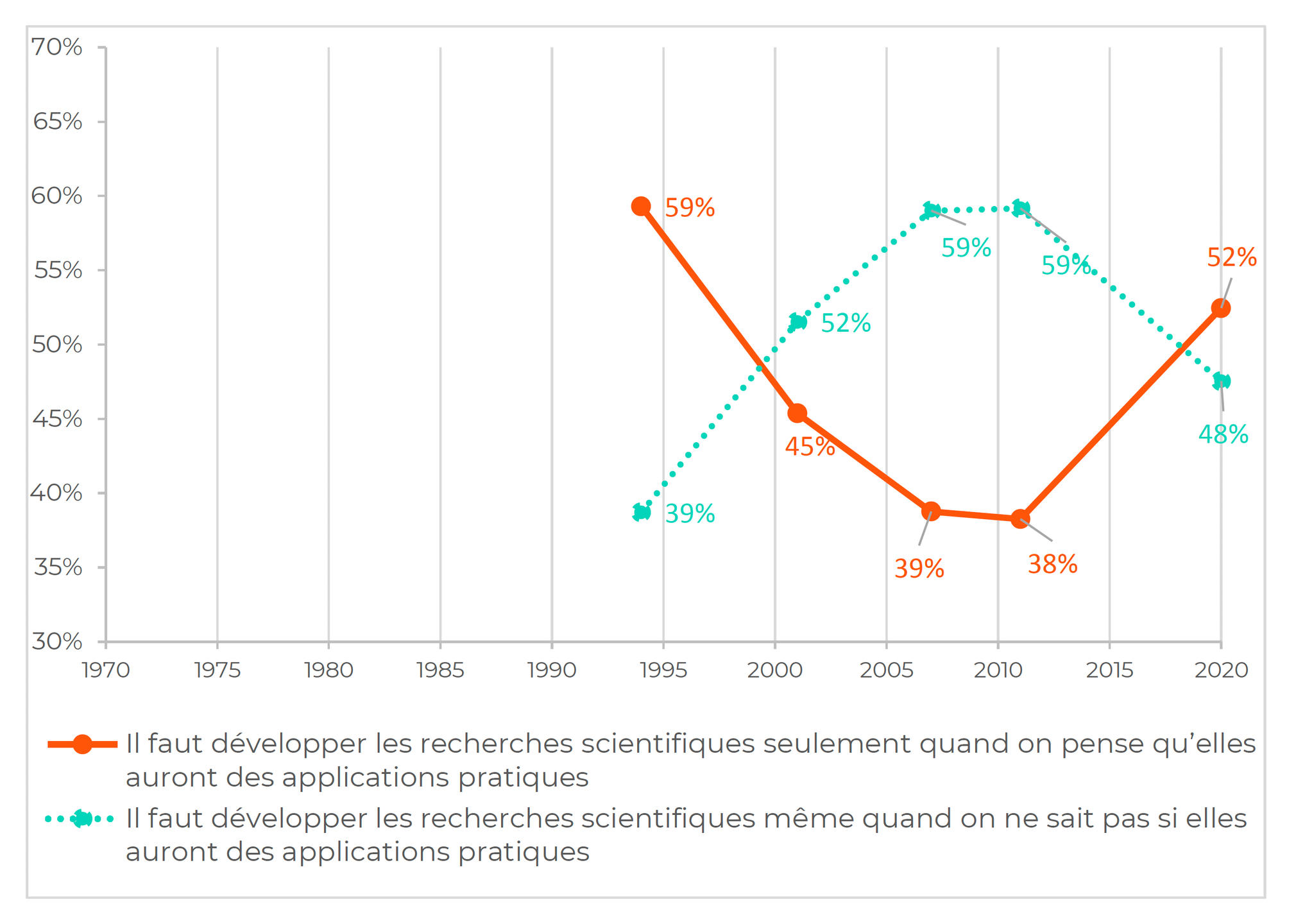

M. D. Oui, par exemple une majorité de Français considèrent aujourd’hui qu’il faut développer les recherches seulement quand on pense qu’elles auront des applications pratiques. Il y a dix ans, lors de la vague précédente, la situation était diamétralement opposée et la priorité accordée à la recherche fondamentale sans application prévisible. La pandémie a sans doute joué un rôle dans ce renversement de tendances.

L’enquête met en évidence par ailleurs un certain nombre de paradoxes : les Français s’intéressent majoritairement aux recherches susceptibles « d’améliorer leur vie » et notamment leur santé, mais ils sont peu informés sur les développements récents et stratégiques des sciences du vivant et des biotechnologies. Dans la population enquêtée, seule une personne sur deux a par exemple entendu parler de l’épigénétique ou de Crispr-Cas9. Il y a à l’évidence une belle marge de progression pour diffuser la culture scientifique.

Comment avez-vous adapté l’édition 2021 de votre enquête à la crise sanitaire ?

M. D. L’enquête conserve de vague en vague un même ensemble de questions. C’est ce qui nous permet d’établir des comparaisons à travers le temps. Mais chaque nouvelle vague est aussi l’occasion d’aborder une ou plusieurs thématiques nouvelles. Lorsque nous avons dû choisir notre angle d’attaque, à l’été 2020, interroger les Français sur le Covid-19 s’est imposé comme une évidence.

Nous sortions du premier confinement et la question des rapports entre science et société était déjà centrale. Les résultats de ce volet de l’enquête nous ont d’ailleurs surpris. La crise sanitaire semble avoir eu davantage d’impact sur les scientifiques eux-mêmes que sur l’image publique des sciences. La crise apparaît pour eux comme un moment critique de réévaluation du fonctionnement de la communauté scientifique.

On a beaucoup insisté depuis deux ans sur les fake news, le complotisme et plus largement la désinformation sur les réseaux sociaux. Et il est indéniable que de nombreuses rumeurs circulent par exemple sur la nocivité supposée des vaccins contre le Covid-19 comme des vaccins en général. Dans leur grande majorité, les Français n’ont pas la crédulité qu’on leur prête trop souvent. Ils ne se retrouvent que de façon très minoritaire dans ces thèses, entre deux et trois Français sur dix. Certes ce n’est pas négligeable, en particulier à un moment où la question du plafond vaccinal est importante, mais loin de ce que l’on entend de la part de commentateurs qui, faute de données, surreprésentent artificiellement des positions polarisées minoritaires.

Pourquoi décrivez-vous plus généralement le rapport du grand public à la science comme « ambivalent » et « désenchanté » ?

M. D. Le rapport des Français aux sciences et techniques n’a pas l’hostilité ou la défiance qu’on lui prête si souvent, mais il n’a pas plus non plus l’engouement ou l’adhésion inconditionnelle que l’on observe ailleurs, notamment dans le nord de l’Europe. C’est lorsque l’on interroge nos enquêtés sur leur conception générale des apports de la science que l’on identifie le mieux l’ambivalence qui singularise la situation française.

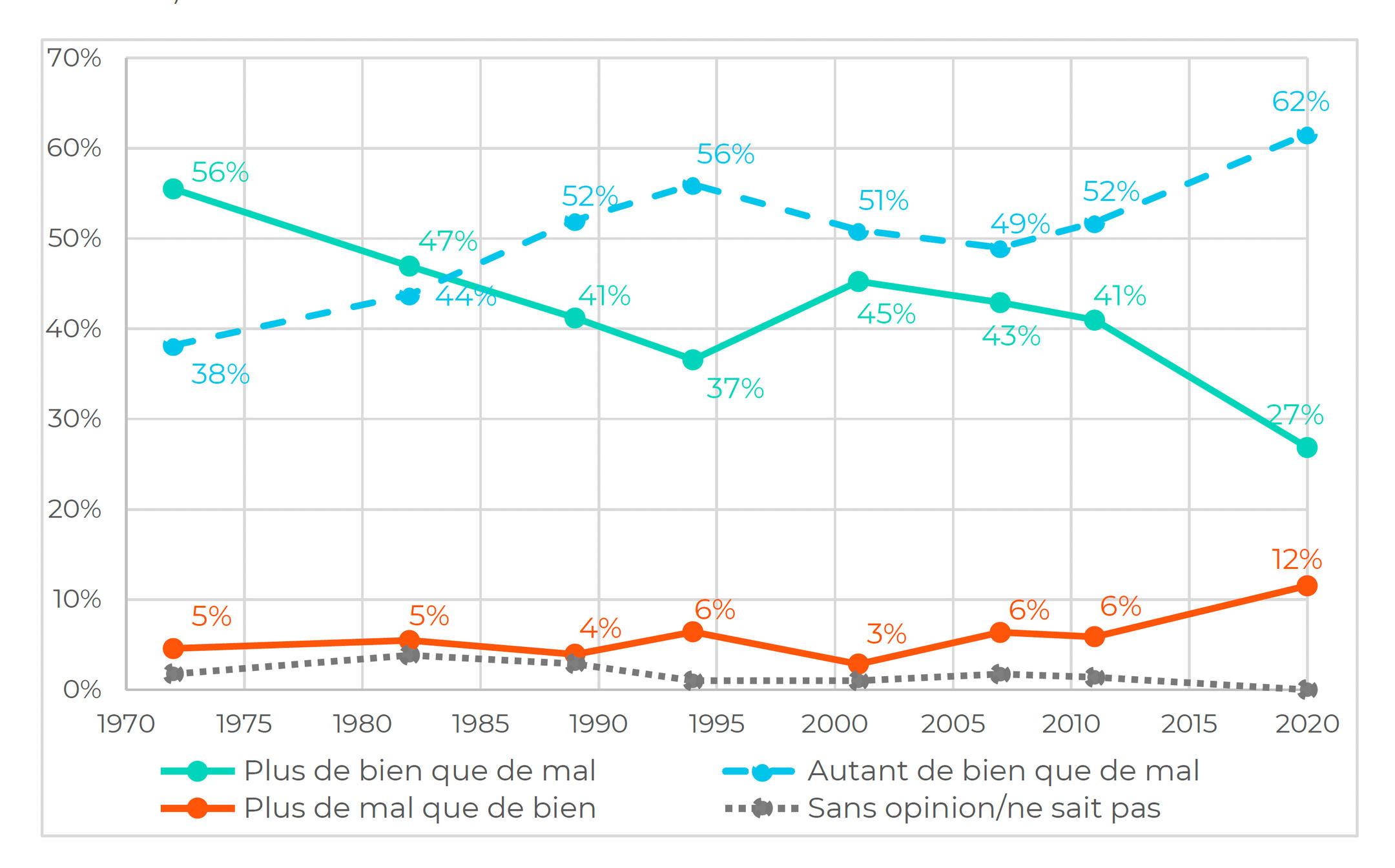

En 1972, une majorité de Français considéraient comme une évidence que la science était avant tout un vecteur de progrès social, qu’elle apportait « plus de bien que de mal ».

Cinquante ans après, ces « pro-science » sont minoritaires : ils sont désormais six Français sur dix à considérer que la science apporte « autant de bien que de mal ». C’est un record à l’échelle mondiale ! Cette inversion des positionnements majoritaires a eu lieu au milieu des années 1980 et se creuse davantage aujourd’hui puisqu’ils sont deux fois plus nombreux à adopter une position ambivalente (62 %) qu’un jugement positif (27 %).

Lorsque j’évoque notre rapport « désenchanté » aux sciences, c’est bien sûr pour décrire une forme de désillusion collective, fruit de l’accumulation de crises sanitaires et environnementales successives et parfois de promesses non tenues. Mais c’est également pour souligner la revendication, toujours plus importante dans l’opinion publique, d’un droit de regard critique sur certains choix scientifiques et technologiques.

Faut-il mieux associer les Français aux débats ?

M. D. C’est en tout cas une forte demande de leur part. Près de six personnes sur dix demandent à être davantage associées aux grands choix scientifiques et technologiques. Seul un tiers de la population accepte l’idée d’une expertise « par délégation », soit l’idée que des spécialistes devraient décider seuls et communiquer leurs raisons après coup au grand public, sans jamais le consulter.

Ce constat devrait nous inciter à faire le bilan critique de ce qui a été fait en France, depuis la conférence de consensus sur les OGM dans les années 1990 jusqu’à la récente conférence citoyenne sur le climat, pour mieux travailler sur de nouveaux modèles de participation. L’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques pourrait jouer un rôle beaucoup plus central, à l’interface du parlement, de la communauté scientifique et de la société civile. Mais cela suppose des modifications assez profondes, notamment du point de vue de son positionnement par rapport aux instances en charge du débat public, que ce soit le Conseil économique, social et environnemental (Cese) ou la Commission nationale du débat public. Il faut une volonté politique forte pour conduire une réforme de ce type. ♦

À lire sur notre site

Le coronavirus peut-il altérer la confiance en la science ? (point de vue)

La crise a-t-elle changé notre regard sur la science ? (point de vue)

- 1. Cette étude codirigée par Michel Dubois, Martin Bauer et Pauline Hervois et dont les résultats ont été présentés en novembre 2021, a été financée par l’université de Lorraine, la London School of Economics and Political Science, et le Gemass.

- 2. Sociologue, directeur de recherche au CNRS, directeur du Groupe d'étude des méthodes de l'analyse sociologique de la Sorbonne (Gemass – CNRS/Sorbonne Université).

Voir aussi

Auteur

Formé à l’École supérieure de journalisme de Lille, Fabien Trécourt travaille pour la presse magazine spécialisée et généraliste. Il a notamment collaboré aux titres Sciences humaines, Philosophie magazine, Cerveau & Psycho, Sciences et Avenir ou encore Ça m’intéresse.