Vous êtes ici

« Face aux pandémies, les sciences de l’écologie sont plus que jamais nécessaires »

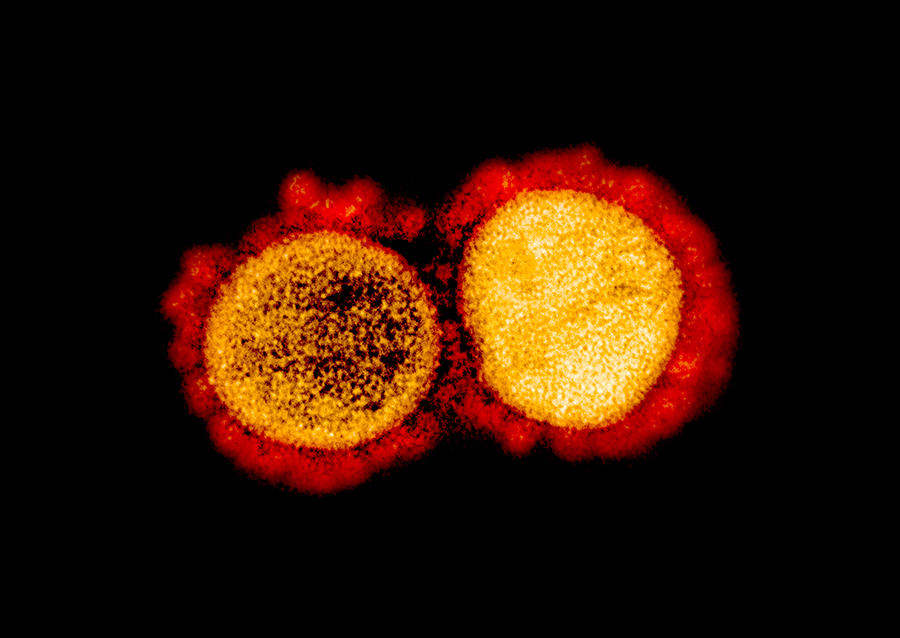

Durant les dernières semaines, le virus nommé SARS-CoV-2 (dont la maladie et la pandémie sont appelées Covid-19) a tué des milliers de personnes et paralysé l’économie mondiale. Les conséquences de cette pandémie sont difficiles à prédire, mais sont d’ores et déjà considérables.

Dans le monde entier, scientifiques, experts en santé publique et décideurs politiques sont mobilisés pour atténuer autant que possible l’impact sanitaire de cette pandémie. Cet effort inédit témoigne de la capacité de la communauté scientifique à se saisir collectivement d’une problématique et dans l’urgence, y réagir et apporter des réponses afin d’orienter les décisions des gouvernements.

Cette pandémie est certes de nature exceptionnelle, mais malheureusement n’est pas une surprise. La crainte d’une expansion fulgurante d’une maladie infectieuse à l’échelle mondiale a déjà résonné plusieurs fois ces dernières années avec l’apparition et la propagation de nombreux virus comme le SRAS (SARS-CoV, 2002-2003), le MERS-CoV (2012), Zika (2014-2016) et Ebola (2013-2015 en Afrique de l’Ouest et aujourd’hui encore en République démocratique du Congo). Ces précédents épisodes ont pu être contrôlés mais ont alerté sur le fait que quelque chose de plus grande ampleur pouvait un jour arriver. Une pandémie dont l’amplitude pourrait s’approcher de celle de la grippe espagnole de 1918, responsable de la mort de 20 à 50 millions de personnes.

Aujourd’hui, nous y sommes. Nous faisons face à l’émergence que nous redoutions. Mais sait-on ce qu’il s’est passé ?

Les zoonoses, ces maladies que les animaux transmettent aux humains

Le virus SARS-CoV-2 est l’exemple parfait de ce que l’on appelle une zoonose, c’est-à-dire le résultat du passage d’un pathogène de l’animal vers l’humain. Environ 60 % des nouvelles maladies infectieuses qui apparaissent chez les humains aujourd’hui (les maladies dites émergentes) sont le résultat d’un tel phénomène. Ce processus est déjà survenu de nombreuses fois dans l'histoire des populations humaines, au cours des derniers millénaires. Les sources de ces nouveaux pathogènes humains sont soit la faune sauvage, comme cela semble être le cas pour le SARS-CoV-2, soit les animaux d’élevage (vaches, poulets, cochons) ou de compagnie (chiens, chats, chevaux…). Les virus de la rougeole (issu des bovins), de la grippe (issus des oiseaux), de l’immunodéficience humaine (VIH, issu des singes), le virus Ebola (issu vraisemblablement des chauves-souris) ou encore certains agents du paludisme (issus des singes) en sont les exemples les plus emblématiques. Une telle émergence est donc loin d’être une première, et ce ne sera sans doute pas la dernière.

L’émergence d’une maladie infectieuse est généralement la résultante de trois évènements : tout d’abord, un contact répété entre une ou plusieurs espèces animales infectées par un pathogène et l’espèce humaine. Ensuite, il faut qu’il y ait transmission du pathogène de l’animal à l’humain. Dans le cas du SARS-CoV-2, la transmission a probablement eu lieu par contact direct via la manipulation d’un ou plusieurs animaux infectés (il s’agit dans ce cas des chauves-souris ou des pangolins, animaux à partir desquels les scientifiques ont retrouvé des coronavirus génétiquement très proches du SARS-CoV). Cependant, la transmission à une nouvelle espèce hôte peut également se produire via un animal vecteur (un moustique par exemple, comme cela est arrivé pour les virus Zika et le chikungunya). Ces passages, qu’ils soient directs ou indirects, impliquent que le pathogène puisse infecter le nouvel hôte – ici les humains –, s’y développer et s’y multiplier. Enfin, l’épidémie progresse chez les humains par diffusion du pathogène dans la nouvelle population, si et seulement si le pathogène peut se transmettre de façon stable d’un individu à l’autre par contact direct ou indirect (via un vecteur ou l’environnement – l’eau par exemple).

Aujourd’hui, en absence d’autres mesures prophylactiques ou thérapeutiques, nous tentons de stopper la progression du SARS-CoV-2 en limitant la transmission du virus entre individus. Mais aurions-nous pu agir plus tôt ? Ou du moins, pourrions-nous limiter l’émergence de nouvelles zoonoses dans le futur ? Quant à l’actuelle pandémie Covid-19, pouvons-nous en prévoir le cours ?

Les communautés animales, réservoirs de pathogènes

C’est ici que les disciplines de l’écologie et de l’évolution entrent en jeu et deviennent fondamentales par l’analyse du fonctionnement des pathogènes dans leur(s) environnement(s) et la caractérisation des différentes étapes clés conduisant à l’apparition de nouvelles infections chez les humains. Comme indiqué précédemment, ce type d’émergence commence par l’exposition à un nouvel agent pathogène circulant naturellement au sein de communautés animales, sauvages, d’élevage ou de compagnie, qui peuvent donc jouer le rôle de réservoir. Il est donc primordial d’identifier quels agents sont potentiellement pathogènes et circulent dans ces communautés et quels sont les risques pour les humains. Aujourd’hui, les connaissances sur la circulation des agents pathogènes dans la faune sauvage (ou au moins chez certaines espèces sentinelles) sont encore trop limitées même si de nouvelles espèces de pathogènes y sont découvertes chaque année.

Documenter et suivre leur dynamique dans la faune sauvage n’est toutefois pas une tâche aisée. De nouvelles approches doivent être développées afin de pouvoir mettre en place des systèmes de surveillance pérennes. Les écologues, par leur compréhension des écosystèmes, peuvent contribuer de façon unique au développement de telles méthodes. Deux exemples récents ont ainsi montré que certains insectes pouvaient être utilisés comme outils de surveillance indirecte des pathogènes circulant dans la faune sauvage : ainsi des mouches à viande (qui se posent sur les carcasses animales pour y pondre) ont été capturées en forêt africaine pour évaluer quelles espèces animales étaient affectées par l’anthrax (maladie infectieuse provoquée par une bactérie, Bacillus anthracis, très virulente et dangereuse pour les humains) ; ou encore des mouches tsé-tsé (se nourrissant de sang) ont été utilisées comme moyen d’obtenir du sang des animaux sauvages pour détecter la présence de pathogènes d’importance médicale et vétérinaire.

Une fois les pathogènes et les réservoirs identifiés, il est important de déterminer quand, comment et où le contact entre les espèces et la transmission à l’humain pourraient avoir lieu. Grâce à l’écologie et à l’anthropologie, disciplines qui fournissent à la fois des informations sur les aires de distribution et les déplacements animaux (migrations) et des connaissances sur les interactions entre populations animales et humaines, il est possible d’estimer (notamment grâce à la modélisation mathématique) les risques spatio-temporels de contact avec l’espèce humaine et/ou avec les animaux domestiques. Il est, par ailleurs, primordial de comprendre comment les communautés animales interagissent et sont structurées dans l’espace et dans le temps. Les sciences de l’écologie ont démontré que la composition et la structuration de ces communautés influencent fortement la prévalence et la dynamique de certaines maladies infectieuses et donc leur probabilité d’émergence dans les populations humaines.

Le comportement humain, facteur d’émergence

Des études suggèrent, par exemple, que les pertes de biodiversité dues aux activités humaines pourraient augmenter la transmission de certains agents pathogènes vers l’humain (c’est par exemple le cas de la maladie de Lyme, causée par une bactérie, Borrelia burgdorferi, transmise par des tiques). À la lumière des crises et bouleversements majeurs auxquels nous faisons déjà face — le changement climatique, la perte massive de la biodiversité et l’explosion démographique humaine, qui vont fortement impacter les écosystèmes —, l’analyse des processus à l’origine de l’expansion d’un pathogène devient primordiale. Les comportements humains et Ies pratiques cuItureIIes favorisant I’exposition d’une population à un nouveau pathogène doivent être intégrés dans l’analyse de ces processus de diffusion en raison de Ieur importance dans Ies dynamiques épidémioIogiques.

Par exempIe, il a pu être démontré que Ia consommation de viande de pouIet crue avait entraîné des cas morteIs d’infection au virus H5N1 chez I’humain. Il est également important de considérer les changements que les êtres humains imposent aux écosystèmes du fait de leurs activités de plus en plus intenses (augmentation de l’agriculture et de l’élevage intensifs, urbanisation et déforestation accrues). Ainsi, la déforestation a été mise en cause dans l’émergence de nouvelles formes de paludisme chez l’humain en Asie. L‘intégration des comportements et des activités humaines et de Ieur hétérogénéité dans Ies modèles d’émergence et de propagation des pathogènes est un défi de recherche interdisciplinaire pour les années à venir, à l’interface entre écologie, sociologie, anthropologie et épidémiologie.

Une fois le contact établi, l’infection proprement dite peut débuter de différentes manières, selon l’agent infectieux en question : par voie aérienne, inoculation vectorielle, ingestion ou simplement par voie transcutanée. Il est donc fondamental de comprendre cette étape essentielle du cycle de vie des pathogènes. Quelles voies de transmission utilisent-ils ? Quelle taille minimale d’inoculum (nombre de cellules ou de particules virales) est nécessaire à l’infection ? Le pathogène, peut-il survivre dans l’environnement en dehors de son hôte ; et si oui combien de temps demeure-t-il infectieux et dans quelles conditions ? Des vecteurs sont-ils impliqués et si oui, quel est leur comportement alimentaire ? Sont-ils capables de faire le pont entre les animaux et l’humain ? Autant de questions essentielles auxquelles les sciences de l’écologie peuvent répondre.

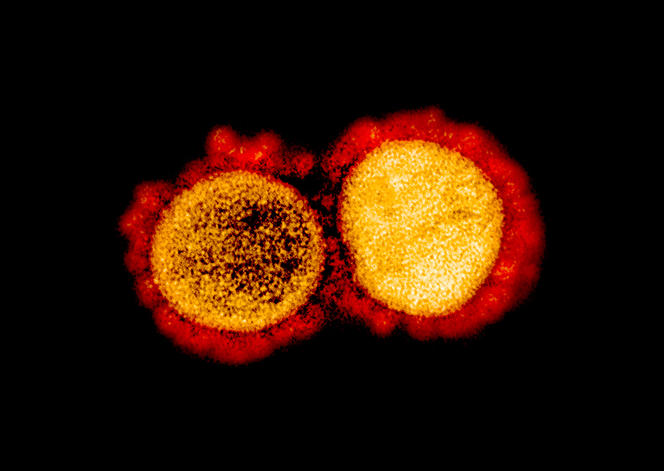

Si le virus dispose de la « bonne clé », il pourra entrer

Malgré le contact, un agent infectieux peut ou non se transmettre aux humains. Il y aura transmission si et seulement s’il est capable de se développer dans le nouvel environnement que représente pour lui l’organisme humain. Ce n’est souvent pas le cas. Heureusement ! Mais lorsque que cela arrive, il est important de comprendre les processus évolutifs qui lui permettent de proliférer chez cette nouvelle espèce hôte, l’humain en l’occurrence. Dans le cas des virus, c’est souvent sa capacité à se fixer à la surface des cellules humaines qui conditionne cette possibilité.

Ce mécanisme est fréquemment comparé à un système clé-serrure. Chaque espèce hôte dispose d’une serrure qui lui est propre à la surface de ses cellules. Si le virus dispose de la « bonne clé », il pourra entrer. Pour que le virus puisse « sauter » d’une espèce hôte à l’autre, il est donc nécessaire qu’il dispose d’un passe-partout ou alors qu’il développe, par hasard, une nouvelle clé (via une mutation de son matériel génétique) lui permettant d’ouvrir cette serrure, nouvelle pour lui. La biologie évolutive et la génétique offrent des outils théoriques et expérimentaux permettant de déterminer quels agents pathogènes pourraient s’adapter rapidement à de nouvelles espèces d’hôtes, et quelles sont les particularités de ceux qui ont su s’adapter à l’humain. Finalement, une fois installé chez les humains, le nouveau pathogène peut se propager dans l’ensemble de la population. Comprendre la dynamique de ce pathogène à plus ou moins long terme et les facteurs qui affectent cette dynamique n’est pas uniquement du ressort des épidémiologistes mais également des écologues.

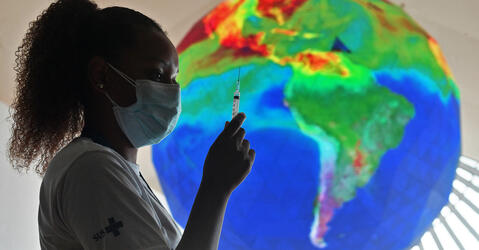

Notre monde globalisé favorise bien évidemment une telle propagation à l’échelle planétaire. Pour arriver à prédire la propagation spatiale et temporelle d’une épidémie, et son éventuelle transition pandémique, les modèles mathématiques actuellement utilisés s’appuient entre autres sur l’écologie théorique, héritière des premières formalisations de la dynamique des populations. Ce domaine scientifique a fourni beaucoup de concepts de base en épidémiologie quantitative qui permettent aujourd’hui de dimensionner les besoins sanitaires face à ces émergences.

Plus récemment, des modèles théoriques d'épidémiologie évolutive permettent de combiner la dynamique épidémiologique (qui trace la démographie de la maladie) avec la dynamique évolutive (qui trace l'apparition de nouvelles souches du pathogène au cours de l'épidémie). Les sciences de l’évolution fournissent ici les bases théoriques et les outils essentiels permettant d’anticiper (et, si possible prévenir) l’évolution de pathogènes plus virulents ou plus transmissibles, ainsi que de limiter autant que possible l’apparition de résistances contre les moyens de lutte mis en place (médicaments, vaccins).

Mieux vaut prévenir que guérir, mais est-ce suffisant ?

La connaissance écologique et évolutive des pathogènes est donc un outil précieux dans la lutte contre les menaces futures. En infectiologie : la meilleure façon de se soigner est de ne pas tomber malade ! Ceci n’est en rien une lapalissade, mais bien la logique qu’il nous faut absolument intégrer. Le dicton « mieux vaut prévenir que guérir » prend ici tout son sens.

À chaque étape, des solutions existent. Mais agir en amont est primordial, tant pour les vies humaines et animales ainsi que pour notre économie (l’impact économique des maladies infectieuses est connu pour être colossal). Il est aujourd’hui indiscutable que prédire le risque de pandémie une fois le pathogène installé ne suffit plus. Nous devons également déterminer quelles sont les différentes stratégies à mettre en œuvre à long terme afin de réduire quantitativement la probabilité d'une nouvelle pandémie.

Il ne faut pas sous-estimer l’importance des systèmes de surveillance qui doivent absolument être maintenus et déployés à grande échelle afin de détecter tout nouvel évènement infectieux au plus tôt. Enfin, il est essentiel de maintenir les suivis à long terme des populations animales et humaines pour comprendre la dynamique des populations et de leurs pathogènes et donc anticiper les conditions d’émergence des maladies. Il est urgent pour cela de mettre en place et de développer des observatoires en écologie de la santé à l’échelle globale.

Les chercheuses et chercheurs en écologie et en biologie évolutive sont déjà à pied d’œuvre et motivés par ces défis scientifiques. Malheureusement, leur travail est fortement freiné par le manque cruel de financements de recherche et par une dégradation notable des conditions de travail : charges administratives qui explosent, temps considérable passé à monter des dossiers de demandes de financement, diminution de postes de chercheur et enseignant-chercheur (alors que le nombre d'étudiants dans nos universités ne cesse d'augmenter) et manque de personnel d'appui à la recherche.

Néanmoins, restons positifs. Les communautés scientifique et médicale s’accordent depuis peu à reconnaître qu’une recherche fondamentale et une formation accrue couvrant les champs disciplinaires de l’écologie et de la biologie évolutive, sont nécessaires et même indispensables au développement d’une lutte intégrée contre les pathogènes. Restera ensuite à convaincre politiques et décideurs en santé publique d’intégrer les résultats de ces recherches dans leurs choix, en périodes de crise sanitaire, comme en dehors. Sur ce plan-là également, la crise du Covid-19 aura beaucoup à nous apprendre. ♦

Les points de vue, les opinions et les analyses publiés dans cette rubrique n’engagent que leur(s) auteur(s). Ils ne sauraient constituer une quelconque position du CNRS.