Vous êtes ici

Dix-mille ans d’histoire de la forêt

Temps de lecture : 14 minutes

(Cet article est extrait du dossier « La forêt, un trésor à préserver », paru initialement dans le n° 16 de la revue Carnets de science, disponible en librairie et Relay.)

Le scénario est encore à l’état d’ébauche, mais les découvertes récentes des paléobotanistes permettent de faire remonter l’apparition des premières forêts sur Terre à environ 350 millions d’années. L’étude des bois fossilisés confirme en outre que, dès les origines, les forêts ont connu des évolutions et des dynamiques très différentes selon la nature des sols, le relief et les modifications du climat. Mais l’histoire de la forêt telle que nous la connaissons aujourd’hui, en France et en Europe de l’Ouest, remonte à la fin de la dernière glaciation, il y a 11 700 ans. « Les derniers chasseurs-cueilleurs vivaient dans un environnement ouvert de steppes faiblement boisées, un peu comparables aux grandes plaines américaines actuelles, raconte la paléo- et archéobotaniste Stéphanie Thiébault, directrice de recherche au laboratoire Trajectoires1. Avec l’élévation des températures, les chênes, les ormes, les tilleuls ou les érables ont reconquis l’espace, les sangliers et les cerfs ont remplacé les mammouths et les bisons… »

Il y a environ neuf mille ans, les premières populations sédentaires venues du Moyen-Orient se sont installées sur le territoire actuel de la France avec leurs céréales, orge et blé, et leurs animaux d’élevage, moutons et chèvres. Leur mode de vie, fondé sur une économie d’agriculture et d’élevage, a changé profondément le visage de la forêt qui ne cessera plus de se modifier au fil des siècles, au gré des cycles de déforestation et de reforestation successifs. « Les groupes humains s’accroissent rapidement, ils commencent à déboiser, d’abord pour dégager des terrains agricoles, construire des habitations, se chauffer et cuisiner, poursuit Stéphanie Thiébault. Mais le bois sert aussi à fabriquer des armes, des outils et toutes sortes d’objets domestiques avant d’alimenter en grandes quantités les feux servant à produire les métaux, le bronze puis le fer. »

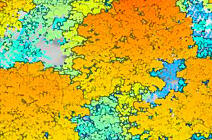

Si les données manquent pour estimer avec précision la surface des forêts, la paléobotanique permet néanmoins d’en reconstituer la dynamique sur plus de dix millénaires. En plus de la dendrochronologie (l’observation des cernes de croissance des arbres) et de l’étude des pollens, l’anthracologie (l’analyse des charbons de bois) a largement contribué à étendre nos connaissances. « La combustion ne modifie pas l’anatomie du bois, explique Stéphanie Thiébault, précurseuse dans ce domaine, ce qui permet d’identifier les essences de charbons de bois, qu’on peut ensuite dater au carbone 14. » L’anthracologie montre ainsi qu’il y a six mille ans, en région méditerranéenne, le chêne pubescent s’est effacé au profit du pin d’Alep, un arbre qui conquiert des espaces abandonnés ou dégradés par le feu. Indication supplémentaire de l’exploitation de la forêt par l’homme.

Quand les Romains faisaient feu de tout bois

Le déboisement s’est peu à peu intensifié au rythme de l’accroissement démographique, jusqu’à devenir très soutenu dans la Gaule antique. L’image du pays d’Astérix couvert d’immenses forêts pluriséculaires, encore prégnante à la fin du XXe siècle, se trouve sérieusement mise à mal !

« Les données recueillies au lidar (technique de télédétection laser, Ndlr) depuis une vingtaine d’années révèlent que de nombreuses terres agricoles y étaient aménagées et que les surfaces forestières étaient plus limitées que ce que l’on croyait, et cela déjà bien avant la conquête par Jules César », souligne le géohistorien Jérôme Buridant, du laboratoire Écologie et dynamique des systèmes anthropisés2 2 (Edysan). La prospérité de la Gaule romanisée coûte encore plus cher : l’extension des cultures, en particulier celle de la viticulture, la construction navale, la cuisson des briques, le chauffage de l’eau pour les thermes et le feu des forges consomment des millions de tonnes de bois ! La forêt du Massif central est réduite à un souvenir…

Les témoignages de Pline l’Ancien et d’autres historiens de l’époque attestent que « le manque de bois devient inquiétant et que l’on est obligé de le faire venir de plus en plus loin, indique Stéphanie Thiébault. C’est d’ailleurs à cette période que le bois prend une valeur marchande et que l’on commence à planter des arbres en vue de leur exploitation économique. » La chute de l’Empire romain, à la fin du Ve siècle, a donné heureusement un peu d’air à la forêt française. L’activité économique décline et, avec elle, les villes, les grandes propriétés isolées sont désertées, la démographie s’effondre. Partout, la végétation reprend naturellement ses droits, le chêne, le hêtre et le charme reviennent… jusqu’à la prochaine phase d’exploitation qui débute peu avant l’an mil.

Au Moyen Âge, une gestion pragmatique

Un adoucissement général des températures et une relative stabilisation politique entraînent alors un renouveau économique et démographique important. L’exploitation de la forêt reprend à un rythme soutenu et, comme le montrent les archives monastiques, de façon organisée et systématique. Les nouveaux propriétaires forestiers, c’est-à-dire la maison royale, les seigneurs féodaux et les ecclésiastiques, font preuve d’une gestion rigoureuse de leurs ressources. « Les monastères essayaient en effet de tirer le meilleur parti de leurs forêts, détaille l’historienne Andrée Corvol-Dessert, directrice de recherche émérite au CNRS et membre de l’Académie d’agriculture de France. Ils transformaient le produit sur place pour alléger son poids afin de pouvoir le transporter plus facilement et le valoriser ainsi auprès des métallurgies, des verreries et des tanneries. Le reste des surfaces était donné en concession à des paysans, qui venaient défricher des parcelles pour l’agriculture, moyennant le versement d’un loyer, le cens. »

La gestion pragmatique des moines était d’ailleurs observée de près et imitée par certains seigneurs laïcs, tout aussi conscients de la valeur d’échange de leurs possessions. Mais les seigneurs cultivent aussi l’art de la chasse et tentent donc de préserver leurs forêts. Car ils ne sont pas seuls maîtres chez eux : au Moyen Âge, les détenteurs de la forêt ne le sont que dans une forme de copropriété, qui les contraint de partager leurs bois avec les usagers, c’est-à-dire avec tous ceux qui les utilisent comme matière première, comme terrains de pâtures pour les ovins et les porcs ou comme réserves de fruits et de plantes médicinales. Très éloignée de l’image mythique d’un monde sauvage et mystérieux, la forêt médiévale, au moins sur ses contours, ressemble plus à une savane arborée, peuplée d’artisans, d’animaux d’élevage et de prairies.

Le domaine royal n’échappe pas à cette domestication. C’est en constatant la dégradation des forêts et un déboisement de plus en plus net, notamment en montagne, que Philippe-Auguste crée les maîtrises des eaux et forêts, en 1219, en vue de préserver ses territoires de chasse. Les nouveaux agents du roi parviendront globalement à empêcher la surexploitation de la forêt par les usagers, sans réussir à anticiper un autre type de dégradations : abandonné à la voracité du grand gibier, qui raffole des jeunes pousses d’arbres, le domaine royal se retrouvera dévasté en quelques décennies !

Colbert et la crise du bois

Cela n’est rien comparé aux grandes crises d’approvisionnement qui surviennent au XVIe et au XVIIe siècle. « Apparues dans les années 1540-1560 puis, un siècle plus tard, au début du règne de Louis XIV, ces crises ont été aussi violentes que nos chocs pétroliers contemporains, assure Jérôme Buridant. Le bois est vraiment le pétrole de l’époque, il fournit la principale énergie au développement économique des forges et des verreries, il doit soutenir les grandes ambitions navales et militaires de la France ainsi que les besoins domestiques d’une population en forte croissance. La demande explose, l’offre se raréfie... Résultat : les prix du bois s’envolent, multipliés par cinq, voire par dix. »

Pour renflouer sa marine de guerre, l’État se voit contraint d’importer des chênes d’Italie, tandis que l’administration royale ne dispose même pas des mesures exactes de son domaine ni de l’inventaire précis de ses propriétés. La situation pousse Jean-Baptiste Colbert, contrôleur général des finances, à reboiser massivement le domaine royal de Tronçais, dans l’Allier, soit plus de 10 000 kilomètres carrés. Les chênes replantés étaient destinés à la construction de navires de guerre. Mais Colbert entreprend surtout de réformer en profondeur l’administration des forêts.

Par l’ordonnance d’août 1669, il réglemente la gestion du bois dans l’ensemble du royaume. Professionnels de la forêt, organisation du travail, planification et répartition des abattages d’arbres, exclusion des animaux d’élevage… tout est prévu dans les moindres détails. L’ordonnance décrète, en outre, qu’un quart du territoire forestier doit être préservé pour fournir de grands arbres destinés à la construction. La réforme s’avère plutôt efficace dans la mesure où elle parvient à enrayer les défrichements, « mais elle n’empêche pas une décapitalisation très forte, c’est-à-dire des forêts très clairsemées, avec une densité d’arbres de moins en moins importante », tempère Jérôme Buridant.

Sur le long terme, la réforme ne suffit pas non plus à maintenir l’étendue du territoire forestier, car l’exploitation reste soutenue. Pire, on éprouve de grosses difficultés à le régénérer : on ne trouve plus de chênes ou de hêtres, il faut se tourner vers des essences secondaires comme le tremble, le tilleul ou le bouleau, dont on maîtrise moins bien la culture.

Reboisement intensif sous le Second Empire

Au début du XIXe siècle, la situation est à nouveau préoccupante : dans les années 1820, la forêt ne couvre plus que 90 000 kilomètres carrés, soit 15 % du pays, contre environ 25 % à l’époque de l’ordonnance de Colbert ! Un nouveau code forestier est introduit en 1827, qui inaugure une intense période de reforestation dont nous avons toujours le résultat sous les yeux. Ce sont les boisements massifs des Landes et de Sologne, mais aussi les reforestations dans le Nord, en Champagne ainsi que sur les reliefs, les montagnes n’ayant pas échappé aux défrichements et aux pâturages. La politique de restauration des terrains en montagne (RTM) doit faire barrage aux eaux de pluie qui déferlent sur des terres nues toujours plus érodées, provoquant des inondations catastrophiques, notamment dans une vallée du Rhône en pleine industrialisation.

Le bilan de la reforestation massive du Second Empire se révèle globalement positif du point de vue de la couverture territoriale, préservée jusqu’à nos jours, malgré les épisodes délétères des deux guerres mondiales. Aujourd’hui, la surface de la forêt française couvre un tiers du territoire, soit deux fois plus qu’au début du XIXe siècle. Il est plus contestable du point de vue sylvicole, avec les boisements en altitude au-delà de la limite naturelle des arbres et une pratique à grande échelle de la monoculture, comme celle du pin maritime dans les Landes, du Douglas dans le Massif central et le Morvan ou du chêne pédonculé…

À cette époque, on expérimente aussi des essences exotiques dont certaines deviennent invasives, comme le cerisier tardif importé d’Amérique du Nord. « Mais on ne dispose pas encore de connaissances scientifiques très étendues, rappelle Guillaume Decocq, botaniste au laboratoire Edysan. Et les bois exotiques ramenés en France des grands voyages d’exploration du XVIIIe siècle ont d’abord été implantés dans les jardins, typiquement le Jardin des plantes à Paris, avant d’en lancer des essais en sylviculture. » Les premiers traités modernes de physiologie des arbres remontent aux années 1750, avec le botaniste Duhamel Du Monceau, mais l’École nationale des eaux et forêts n’a été fondée à Nancy qu’en 1824. Et malgré les progrès de leurs connaissances, les botanistes des XIXe et XXe siècles ne pouvaient anticiper la nouvelle donne du changement climatique qui aujourd’hui oblige l’homme à modifier radicalement son rapport à la forêt. ♦

______________

La forêt d’Argonne, un échec de reforestation

Avec ses immenses étendues d’épicéas ravagés par la sécheresse et les coléoptères, l’Argonne, aux confins de la Marne, de la Meuse et des Ardennes, offre le triste exemple de décisions malheureuses prises dans l’urgence au XXe siècle pour régénérer les forêts. En l’occurrence, au lendemain de la Première Guerre mondiale, la forêt d’Argonne était dévastée par les combats et la surexploitation.

« On a décidé d’y planter massivement de l’épicéa, un arbre qui, naturellement, vit au-dessus de 800 mètres d’altitude, raconte Guillaume Decocq, botaniste au laboratoire Écologie et dynamique des systèmes anthropisés3. On a choisi cette essence parce qu’elle pousse plus rapidement que le chêne et donne un bois de bonne qualité pour la construction. Ces arbres, pas complètement à l’aise en plaine, s’en sont sortis tant qu’ils profitaient d’un climat suffisamment humide. Mais les sécheresses répétées de ces dernières années les ont affaiblis, les rendant très vulnérables aux attaques de parasites, de champignons et d’insectes comme les scolytes qui les ont décimés. » ♦

À lire sur le même thème

L’appel de la forêt

La forêt au défi du changement climatique

La forêt, un réservoir de biodiversité fragilisé

« La forêt amazonienne est habitée depuis toujours »