Vous êtes ici

Quand le vivant était géant

Voilà plusieurs millions d’années, de curieux géants foulaient la Terre vidée de ses titanesques dinosaures. Dans l’Asie de l’Oligocène, entre 34 et 23 millions d’années, Paraceratherium, un rhinocéros sans corne de 5 m au garrot pour 9 m de long et 17 tonnes (t), promenait sa silhouette à mi-chemin entre l’éléphant et l’okapi. Il y a 2 millions d’années, au Pléistocène, un cousin des orangs-outans de presque 400 kg, Gigantopithecus blacki, vivait dans les forêts tropicales de la Chine. Plus près de nous (de -400 000 à -8 000 ans), Megatherium americanum, un paresseux terrestre de 6 m de long et 4 t, déambulait à travers les savanes américaines.

Ces colosses méconnus sont à l’honneur de l’exposition « Géants », qui se tient jusqu’au 29 juin au Muséum d’histoire naturelle de Toulouse. Ils témoignent d’une ère, le Cénozoïque (celle que nous vivons actuellement), qui voit l’essor de mammifères géants après des millions d’années passées dans l’ombre des dinosaures.

Cette « foire aux géants » connaît son apogée de l’Éocène au Miocène (entre 56 et 20 millions d’années), précise Pierre-Olivier Antoine, paléontologue à l’Institut des sciences de l’évolution de Montpellier1 et conseiller scientifique d’un film documentaire 2 à l’origine de la présente exposition : « Peu après la crise qui voit l’extinction des dinosaures, les niches écologiques qu’occupaient ces derniers sont rapidement occupées par les survivants. » S’engage alors une « course aux armements » entre proies et prédateurs. Pour se protéger des prédateurs, les proies ont tendance à grandir… avec pour conséquence une augmentation en miroir de la taille de leurs prédateurs.

Une végétation luxuriante

Mais nourrir de telles masses suppose de bénéficier de ressources abondantes, et celles-ci se développent notamment sous des climats chauds. Ces conditions environnementales sont précisément celles d’une bonne partie du Cénozoïque.

Il y a 56 millions d’années, durant ce qu’on appelle le « maximum thermique Paléocène-Éocène », la Terre connaît une température moyenne de 8 °C supérieure à l’actuelle. En outre, les gradients thermiques liés aux latitudes sont moins marqués. On observe ainsi une continuité d’écosystèmes entre les forêts tropicales, à l’équateur, et celles tempérées, aux pôles – où ne se trouve alors aucune glace permanente. La végétation est luxuriante d’un pôle à l’autre, ce qui signifie « pléthore de nourriture pour de très nombreux herbivores et pas de problème pour que les écosystèmes les supportent », résume Pierre-Olivier Antoine. C’est d’autant plus vrai durant l’Oligocène, où les forêts tropicales laissent la place à des savanes ouvertes, propices aux grands herbivores.

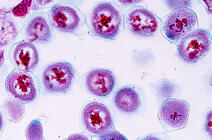

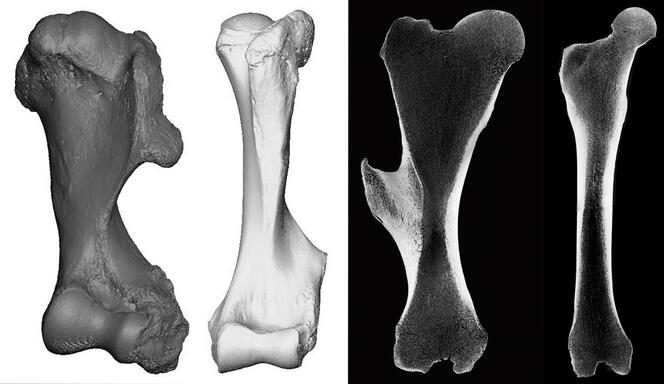

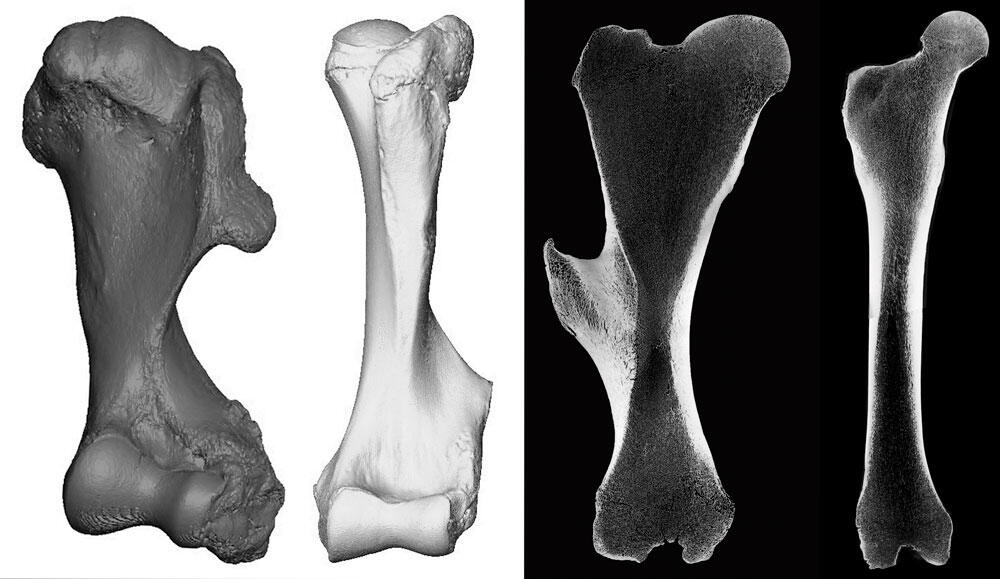

Mouvoir des masses de plus de 1 t requiert également des adaptations morphologiques, qui sont au cœur des recherches d’Alexandra Houssaye, directrice de recherche au CNRS au sein du laboratoire Mécanismes adaptatifs et évolution3. Avec son équipe, la scientifique a étudié la graviportalité, soit « l’ensemble des adaptations des organismes pour supporter et mouvoir un poids corporel massif », en comparant notamment les rhinocéros et hippopotames aux éléphants et dinosaures quadrupèdes.

Des os inclinés pour galoper

Malgré leur poids, les premiers parviennent encore à galoper. Pour éviter les blessures liées au contact entre le sol et les pattes, lors du galop notamment, leurs os ont évolué en conséquence : « Les os des membres ne sont pas alignés, mais restent encore inclinés les uns par rapport aux autres, si bien que leurs membres sont fléchis, ce qui permet la course ; ils sont nécessairement trapus, avec de larges articulations pour supporter les charges associées. »

En parallèle, leur structure interne se consolide en augmentant l’épaisseur du tissu compact et en étendant les travées osseuses dans les zones occupées généralement par la moelle osseuse, ce qui renforce la masse pour accroître la résistance osseuse. Un tel mélange entre flexibilité et robustesse n’a pas cours chez les éléphants et les dinosaures sauropodes, nettement plus massifs. Renonçant au galop, ces espèces ont grandi en développant des os en colonne, qui ne plient pas. Cet arrangement permet de réduire fortement les contraintes appliquées à chaque os. « À partir de 5 à 6 t, l’adaptation optimale, c’est le passage en colonne », conclut Alexandra Houssaye.

Ces problématiques liées à la gravité terrestre n’ont pas cours dans l’eau, où les lourdes masses se meuvent sans souci. En témoigne le gigantisme des cétacés observé dès leur retour à la mer, il y a une cinquantaine de millions d’années. L’un d’eux, Perucetus colossus (il y a 39 à 37 millions d’années), avec ses 80 t au bas mot, aurait été l’un des animaux les plus lourds ayant jamais vécu sur la Terre.

Au-delà des mammifères

Le gigantisme n’est toutefois pas l’apanage des seuls dinosaures et mammifères. Pierre-Olivier Antoine s’insurge contre ce qu’il qualifie de « mammalocentrisme » : « Au Cénozoïque, la très grande diversité des mammifères occulte celle des autres vertébrés. Comme les dinosaures non aviens ont disparu, on ne s’attend pas à ce que des formes qui leur sont apparentées reprennent le flambeau. »

C’est pourtant le cas de Titanoboa, le plus grand serpent ayant jamais vécu, avec ses 15 m de long (la taille d’un autobus), ou encore de l’oiseau géant Gastornis, haut de 2 m, qui hantaient tous deux les forêts du Paléocène il y a près de 60 millions d’années. Mais persiste là encore un biais, qu’on pourrait nommer « vertébrocentrisme »…

En effet, entre 350 et 250 millions d’années, des insectes et des arthropodes de grande taille dominaient les forêts du Carbonifère et du Permien. Ces créatures, dont la libellule carnivore Meganeura (jusqu’à 70 cm d’envergure) et d’autres herbivores, tels certains membres de l’ordre des Palaeodictyoptera (35 cm d’envergure), ont fait l’objet des travaux d’André Nel. Ce chercheur de l’Institut de systématique, évolution, biodiversité4 évoque les conditions favorables au gigantisme des invertébrés au Paléozoïque, l’ère qui précède celle dite des dinosaures.

Course à la taille entre proies et prédateurs

Comme les mammifères 200 millions d’années plus tard, les insectes bénéficiaient alors d’une niche écologique inoccupée. Ils étaient les seuls animaux capables de voler (ou « volateurs »). Comme souvent, s’engage alors une course à la taille entre proies et prédateurs. Par ailleurs, ces insectes ailés pouvaient s’appuyer sur un air plus dense (2 bars et plus, soit l’équivalent actuel de 2 atmosphères) entre la fin du Carbonifère et le milieu du Permien. Or « les grands volateurs comme Meganeura se soutiennent mieux lorsque l’air est plus dense ».

De même, les forêts tropicales du Carbonifère débordaient d’oxygène (35 % de la composition de l’air, contre 20 % actuellement). Les arthropodes en tirèrent profit. Leur système respiratoire par trachées amenant l’oxygène directement au centre de l’organisme, plus il y a d’oxygène dans l’air, plus ils peuvent grandir. C’est ainsi que l’on vit apparaître Arthropleura, un myriapode long de 2 m, à la fin du Carbonifère.

Toutes ces espèces déclinèrent, d’une part, en raison du changement des conditions environnementales, d’autre part, à cause de la concurrence de nouveaux groupes : des petits reptiles planeurs dès le Permien moyen, puis les ptérosaures, au Trias, et enfin les oiseaux, au Jurassique. Si l’on observe des libellules de grande taille jusqu’au Crétacé, « les dimensions de ces bêtes diminuent avec les groupes successifs », tempère le paléontologue – jusqu’à leur extinction, en même temps que les dinosaures non aviens.

Architecture unitaire vs. répétition de structures

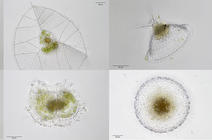

Mais, sans conteste, la palme du gigantisme au sein du vivant revient aux végétaux. Une plante fossile haute de 130 m détient l’actuel record du plus grand être vivant jamais observé sur la terre ferme, quand certaines algues marines s’égrènent sur plusieurs centaines de mètres. Encore aujourd’hui, eucalyptus et séquoias approchent régulièrement la centaine de mètres. Ceci tient à l’architecture particulière des plantes.

Tristan Charles-Dominique, botaniste au sein du laboratoire Botanique et modélisation de l’architecture des plantes et des végétations 5, distingue les animaux, « à l’architecture unitaire », des végétaux, « qui avancent par répétition de structures ». Autrement dit, tant qu’elles ont les ressources pour alimenter leur croissance, les plantes continuent de grandir, le plus souvent dans une logique de compétition entre elles pour la lumière. En hauteur, elles finissent par rencontrer un plafond lorsque la pression se situe à -2 mégapascals. À ce niveau, la pression dans les tiges est trop négative pour que les tissus puissent se développer. Résultat, la croissance s’arrête.

De plus, on connaît très peu d’arbres dépassant de 30 ou 40 m la végétation avoisinante. Parce que, selon Tristan Charles-Dominique, « surcimer les voisins pour récupérer la lumière expose à la dessiccation, au gel et au vent ».

En revanche, les plantes ne rencontrent que peu d’obstacles dans leur croissance horizontale. Certaines tiges de palmiers-rotins, sous forme de lianes, peuvent atteindre 200 m de long. Une autre liane, enracinée, mesure jusqu’à 2 km de long.

Être gros, c’est coûteux

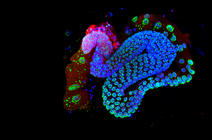

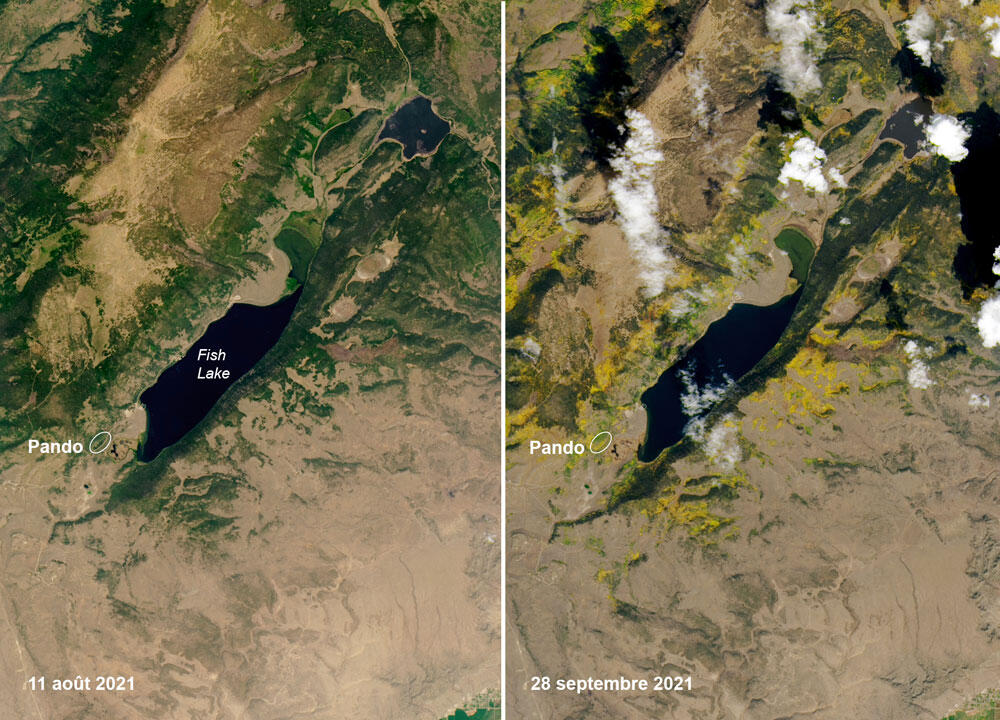

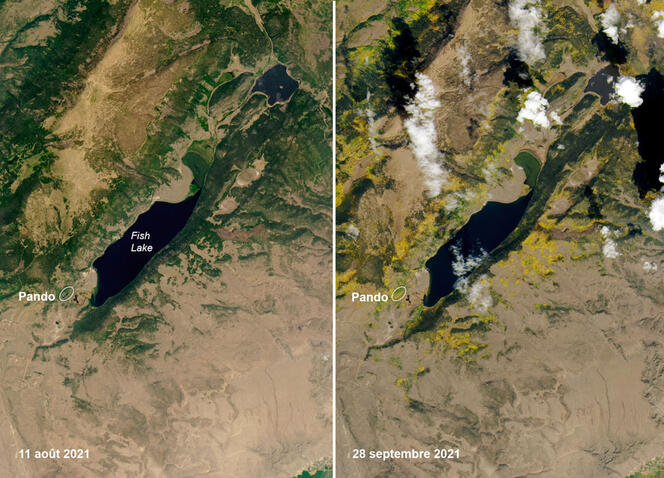

Lorsque les végétaux fonctionnent de manière coloniale – c’est-à-dire par réplication d’un même individu –, les dimensions dépassent de très loin celles des géants animaux. Dans l’Utah, aux États-Unis, un arbre bat ainsi tous les records. Âgé de 80 000 ans, il possède à lui seul 47 000 troncs de peuplier faux-tremble et s’étale sur 43 hectares, pour une masse totale d’environ 6 000 t. Un arbre-forêt, nommé Pando, qui continue vaillamment à croître. « Et, plaisante le botaniste, rien n’indique qu’il compte arrêter son expansion. »

Malgré leurs divergences, géants animaux et végétaux souffrent d’un même problème, qu’Alexandra Houssaye traduit en une formule : « Être gros, c’est coûteux. Il faut donc un avantage évolutif à l’être. » Au vu de toutes leurs contraintes biomécaniques, énergétiques et environnementales, les espèces géantes adoptent une stratégie singulière au sein du monde vivant : grandir plus longtemps, se reproduire tardivement et avoir moins d’enfants.

Cette stratégie s’observe chez les animaux dès 45 kg. Cette frontière, certes arbitraire, démarque néanmoins les espèces de petite taille – à la longévité plus courte et aux portées nombreuses, avec moins d’investissement parental – de ce qu’on appelle la « mégafaune ».

Des géants qui craignent le changement

Chez les végétaux, même si la frontière est moins nette, la logique est semblable. « Pour qu’une plante devienne très grande, elle doit maintenir sa phase d’exploration de son environnement le plus longtemps possible, explique Tristan Charles-Dominique. Rester grand signifie donc rester juvénile et ne pas se reproduire sur une longue période, ce qui n’est pas optimal dans des milieux perturbés. Dès lors, le gigantisme végétal ne prévaut que dans les milieux où la compétition pour la lumière est si intense que les plantes lui sacrifient toute autre fonctionnalité. » En d’autres termes, leur taille masque leur faiblesse.

« Les espèces géantes se révèlent très performantes dans un milieu stable, mais peu résilientes face aux crises et fluctuations environnementales, dont elles sont les premières victimes », relève Pierre-Olivier Antoine. Le paléontologue en veut pour preuve que les derniers géants (arbres des savanes et des jungles, mammifères d’Afrique et d’Asie) se situent dans les zones tropicales, à l’écart des perturbations consécutives au réchauffement planétaire qui, il y a 20 000 ans, a succédé à la dernière glaciation. Or ces régions se trouvent précisément à l’avant-poste du réchauffement climatique actuel.

Quel sera leur avenir sous de nouvelles conditions environnementales ? À contempler la vie et la mort des géants du passé, on ne regarde qu’avec plus d’admiration les colosses aux pieds d’argile de notre époque. ♦

Consultez aussi

Et les plantes colonisèrent la terre ferme…

Comment la saga Jurassic Park a révolutionné l’image des dinosaures

Des « monstres » marins au temps des dinosaures

Voir aussi

Auteur

Rédacteur à la direction de la communication du CNRS, Maxime Lerolle s’intéresse aussi bien aux questions environnementales (énergie et biodiversité) qu’à l’actualité culturelle (cinéma et jeux vidéo) éclairée par un regard scientifique.

LinkedIn