Vous êtes ici

Les scientifiques, entre tranchées et paillasses

Ypres, le 22 avril 1915. Il est 18 heures quand survient la tragédie. Le médecin du 1er bataillon africain de l’armée française raconte : « Nous avons vu le ciel absolument obscurci par un nuage jaune-vert qui lui donnait l’aspect d’un ciel d’orage. Nous étions alors dans les vapeurs asphyxiantes. J’avais l’impression de regarder au travers de lunettes vertes. En même temps l’action des gaz sur les voies respiratoires se faisait sentir : brûlures de la gorge, douleurs thoraciques, essoufflement et crachements de sang, vertiges. Nous nous crûmes tous perdus Quelques instants après, j’avais les Boches à 15 mètres de moi. Ils défilaient tranquillement, l’arme à la bretelle, sans tirer un coup de fusil. En me voyant, l’un d’eux me met en joue et m’a manqué à 15 mètres. J’en ai eu une veine ! »

La science, une arme redoutable

Cette veine, peu de soldats l’ont partagée : lorsque les gaz se dissipent, sur les 15 000 poilus retranchés dans le secteur, plus de 5 000 jonchent le sol, tandis qu’un nombre équivalent a été fait prisonnier. Un drame, le premier du genre, mais hélas pas le dernier ! Le traumatisme est tel que, en France, en Allemagne, partout ailleurs, il a marqué des générations entières, et qu’il demeure vivace aujourd’hui encore. Comme une infernale image d’Épinal : la Première Guerre mondiale a vu les savants prendre les armes. Certes, pas n’importe quels savants : les chimistes, car ce sont eux qui ont laissé leur empreinte sur cette guerre, dont on a voulu un peu vite faire la Der des Ders, comme les physiciens ont marqué la… suivante. Et ceux que l’on percevait avant 1914 comme de doux rêveurs, uniquement soucieux de leurs études généreuses et pures, sont apparus comme les apprentis sorciers du nouveau siècle.

Paul Valéry, après avoir constaté en 1919 la vulnérabilité des civilisations – « Nous autres, civilisations, nous savons maintenant que nous sommes mortelles… » –, a bien vite songé aux savants : « Il a fallu, sans doute, beaucoup de science pour tuer tant d’hommes, dissiper tant de biens, anéantir tant de villes en si peu de temps. » En effet, bien avant le conflit déjà, l’Allemagne s’était employée à cultiver cette science en la dotant de moyens matériels et humains conséquents. Pas nécessairement en prévision d’une guerre dont nul ne pouvait prévoir l’ampleur ni même le déclenchement jusqu’à ce que l’implacable mécanique se mette en marche le 28 juin 1914 à Sarajevo. Mais le fait est que certains savants y ont prestement revêtu le casque à pointe : l’exemple de Fritz Haber, le père des gaz de combat – et, comble de la plus sombre ironie, prix Nobel de chimie en 1918 – est là pour en témoigner… Qu’en est-il en France ?

Le moins que l’on puisse dire est que notre pays marquait le pas dans ce domaine. Depuis plusieurs décennies, une foule de savants de toutes les disciplines, d’Ernest Renan et Louis Pasteur dans les années 1870 à Émile Picard à la veille même du conflit, avaient dénoncé « le retard » pris par la science en France. Il est de ces expressions qui traversent les époques ! Le fait est que la recherche française a abordé le conflit dans la plus grande improvisation.

le conflit dans

la plus grande improvisation.

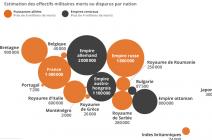

De jeunes scientifiques prometteurs, ceux-là même que l’on choyait de l’autre côté du Rhin, ont été armés et envoyés au front. Et beaucoup n’en sont pas revenus. Faut-il citer des chiffres ? Ainsi, 40 % des étudiants de la Sorbonne et la moitié des promotions de guerre de l’École normale manquent à l’appel en 1918. La recherche française mettra longtemps à se relever de cette hécatombe ! Si le sang versé sur les rives de la Marne, puis dans les tranchées de Verdun, de la Somme et du Chemin des Dames, a été la première contribution des savants français à la guerre, notamment parmi les jeunes générations, leurs aînés ne sont toutefois pas restés spectateurs du conflit.

Passé le désordre des premières semaines d’août 1914, les ministères de la Guerre et de l’Instruction publique réunissent « une commission supérieure chargée d’étudier les inventions intéressant la défense nationale ». Elle est renforcée de sous-commissions dédiées à l’étude des cas particuliers, et organise de fréquentes rencontres inter-sous-commissions destinées à l’analyse des sujets transversaux. Car la France reste toujours la France, même dans les heures les plus tragiques de son histoire…

Les laboratoires en première ligne

Il n’empêche que, partout dans le pays, les laboratoires passent peu à peu à l’heure de la guerre. Quelques exemples ? À l’École de physique et de chimie industrielles de Paris, Paul Langevin s’intéresse à la détection des sous-marins allemands. Les redoutables U-Boot sèment la panique parmi les flottes alliées, qui ne disposent que de quelques hydrophones rudimentaires pour faire face à la menace : lorsque l’appareil capte enfin le bruit de la machinerie du submersible, les premiers sillages de torpilles apparaissent déjà sur les flots et… il est souvent trop tard ! Plutôt que de se concentrer sur les fréquences audibles, Paul Langevin suggère de développer un système d’écoute ultrasonore utilisant les propriétés piézoélectriques du quartz : les ondes sont transformées en oscillations électriques, elles-mêmes amplifiées dans des écouteurs. L’idée originale d’un tel dispositif, qui préfigure le sonar, est antérieure au déclenchement de la guerre. Dans les rapports qu’il remet à la Marine, Paul Langevin signale que le procédé a commencé à être étudié au lendemain d’une autre tragédie, qu’il aurait peut-être permis d’éviter : le naufrage du Titanic, dans la nuit du 14 au 15 avril 1912…

Non loin de l’École de physique et de chimie industrielles, dans le laboratoire de physique de l’École normale, Aimé Cotton mène quant à lui des travaux sur le repérage acoustique des canons ennemis. Il est rejoint par Pierre Weiss qui, né Mulhouse en 1865, se montre très sensible à tout ce qui pourrait permettre à la France de franchir à nouveau la ligne bleue des Vosges… De leur collaboration naît l’ingénieux système Cotton-Weiss. À la plus grande satisfaction de Pierre Weiss, il est expérimenté pour la première fois en Alsace en 1915 et permet aux batteries françaises d’y opérer d’efficaces tirs de contre-artillerie. Et l’on pourrait ainsi établir une longue liste de ces contributions qui sollicitent autant la recherche fondamentale que les travaux dits concrets, comme toujours inextricablement unis : ici, ce sont des balles traçantes qui sont mises au point pour abattre les avions qui font leur apparition au-dessus des champs de bataille ; là, d’étonnants lance-tracts pneumatiques permettant de déverser dans les tranchées ennemies les derniers trésors de la propagande alliée ; ailleurs, de surprenants clairons à air comprimé pour que les poilus n’aient plus à tendre l’oreille pour distinguer l’air de la charge héroïque du refrain de la piteuse retraite…

Un dernier exemple, incontournable puisqu’il a trait au père fondateur du CNRS : Jean Perrin, dont on a fêté en 2013 le centenaire de son ouvrage Les Atomes, s’est investi corps et âme dans la défense nationale. Au côté de Paul Painlevé – ministre de l’Instruction publique puis de la Guerre, preuve que les deux périmètres sont alors étroitement liés –, il a présidé à l’organisation de la mobilisation scientifique au sein d’une nouvelle Direction des inventions. Mais ce n’est pas tout : le défenseur le plus ardent de « la recherche pure, désintéressée, poursuivie pour sa seule valeur intellectuelle et artistique », abjure son idéal. Patriote jusqu’au tréfonds de son âme, républicain ardent – il est né avec la IIIe République –, Jean Perrin s’adonne lui aussi aux réalisations pratiques. Il conçoit notamment plusieurs dispositifs de transmission, dont un fantastique myriaphone pour l’émission de sons dirigés et audibles sous le feu de l’artillerie. Le son, une fois encore… à croire que dans le grand tintamarre de 14-18, les savants français ont avant tout œuvré pour permettre aux hommes de mieux s’entendre… peut-être dans l’espoir utopique qu’ils parviennent un jour à mieux se comprendre ?

D’une guerre l’autre

Et ensuite ? La guerre qui s’achève en novembre 1918 n’est pas une parenthèse qui se referme aisément. Elle laisse des traces indélébiles en France comme partout en Europe. Les laboratoires, en qui l’on aime parfois voir des tours d’ivoire, mais qui en réalité ne l’ont jamais été, ne font pas exception. Là, dès l’armistice, ce sont les absents que l’on compte tout d’abord : dans chaque institut, dans chaque amphithéâtre, de nombreuses places restent vides. D’autres sont occupées par des infirmes, qui demeureront à jamais brisés par l’effroyable épreuve qu’ils viennent de subir. Sans doute ne prendra-t-on jamais la mesure exacte du nombre de carrières scientifiques ensevelies sous la terre et la boue des tranchées. Car la recherche n’a pas seulement payé un lourd tribut à la guerre : elle a aussi hypothéqué son avenir…

pas seulement payé

un lourd tribut

à la guerre : elle a

aussi hypothéqué

son avenir….

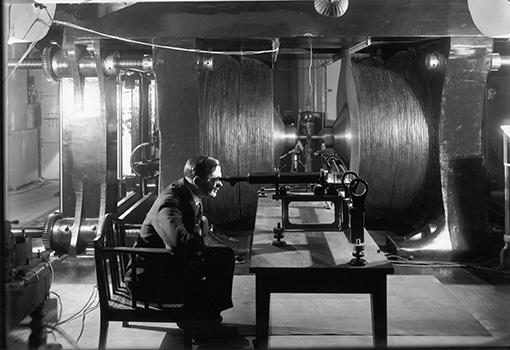

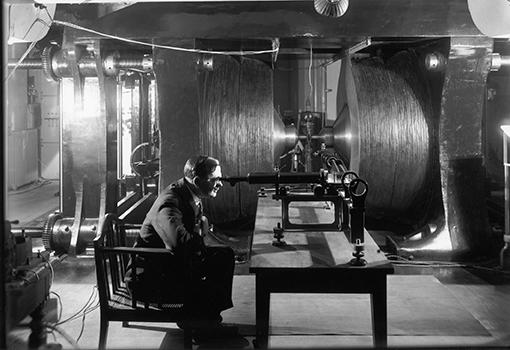

Et, dans cette France qui sort victorieuse mais exsangue du conflit, c’est tout le potentiel scientifique, locaux, instruments et matériels, qui pâtit du dénuement. Maurice Barrès lui-même, que l’on n’attend pourtant pas là, se scandalise de la détresse dans laquelle sont laissés nos laboratoires : leur « misère est indigne de la France, indigne de la science », fulmine-t-il en 1925 dans un plaidoyer Pour la haute intelligence française. Et il est vrai que d’importants projets sont laissés en suspens ou accumulent les retards. Parmi eux, le grand électro-aimant qu’Aimé Cotton envisageait déjà de construire avant 1914 pour stimuler le progrès des connaissances en magnétisme et en magnéto-optique… mais qui, faute de moyens, ne voit le jour qu’en 1928 grâce à une souscription publique, – une sorte d’« électro-aimanthon » qui rencontre un étonnant succès dans ces années « folles ».

Reste l’organisation de la recherche. Dans ce domaine, la France a-t-elle au moins tiré les leçons de la grande boucherie ? Rien n’est moins sûr. Car cette organisation, qui avait fait si cruellement défaut en août 1914, n’y gagne rien. Tout au plus la Direction des inventions, qui avait été créée dans l’odeur de la poudre, est-elle transformée en un Office national des recherches scientifiques, industrielles et des inventions. Souffrant lui aussi du manque chronique de moyens, laissé sans cesse sur le fil du rasoir malgré ses initiatives et ses réalisations, il connaît un lent déclin dès la fin des années 1920. Il faut toute la détermination de Jean Perrin pour que, au même moment, commence à se mettre en place un début de coordination au niveau national. Et il faut dix années supplémentaires, ainsi qu’une nouvelle déflagration mondiale, pour le voir aboutir : le 19 octobre 1939, six semaines après l’entrée en guerre de la France contre le Reich nazi, le CNRS voit le jour…

À lire / À voir

Rêves de Savants. Étonnantes inventions de l’entre-deux-guerres, Denis Guthleben, Armand Colin, 2011

Histoire du CNRS de 1939 à nos jours. Une ambition nationale pour la science, Denis Guthleben, Armand Colin, 2009 (rééd. Poche, 2013)

Le Sabre et l’Éprouvette. L’invention d’une science de guerre, 1914-1939, David Aubin et Patrice Bret (dir.), Agnès Viénot Éditions, 2003

De la science à la défense nationale, Paul Painlevé, Calmann-Lévy, 1931