Vous êtes ici

Ce que l'on sait (ou non) de la circulation du virus dans l'air

Depuis le début de la pandémie de Covid-19 en Europe, l’idée que les particules de pollution pourraient servir de vecteur au virus fait florès dans les médias de toutes sortes. Comment est née cette rumeur ?

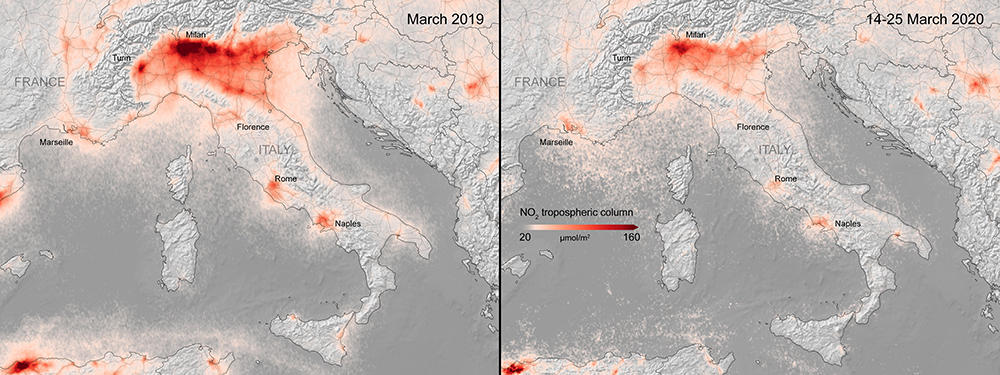

Jean-François Doussin1 : Tout est parti d’un rapport rédigé par douze universitaires italiens et mis en ligne à la mi-mars. Les auteurs de ce document, qui ne sont pas des spécialistes de la pollution atmosphérique, y affirment que les concentrations élevées de particules fines dans le nord de la Péninsule, une vallée très industrielle donc très polluée, ont pu favoriser la propagation du coronavirus dans le Piémont, en Lombardie, en Vénétie et en Émilie-Romagne.

Bien que cette étude ne réponde pas aux critères qui garantissent la validité des résultats scientifiques (elle n’a pas été évaluée par des pairs), et malgré l’appel à la prudence lancé par la Societa Italiana di Aerosol (une organisation réunissant les experts italiens des aérosols) et relayé dans l’Hexagone par Actris-France (l’infrastructure de recherche européenne pour l'observation et l'exploration des aérosols, des nuages et des gaz réactifs et de leurs interactions), la thèse défendue par les chercheurs italiens a jeté le trouble et reçu un écho retentissant. De grands journaux nationaux et internationaux l’ont reprise, présentée comme acquise, et ont même parlé des particules fines comme d’une « autoroute pour le coronavirus ». Cette thèse s’est propagée sur les réseaux sociaux sachant que les mauvaises nouvelles circulent plus vite que les bonnes…

Pourquoi les affirmations des chercheurs italiens ont-elles été accueillies avec le plus grand scepticisme par la communauté savante ?

J.-F. D : Pour plusieurs raisons. D’abord, la corrélation qu’ils établissent entre les niveaux de pollution aux particules fines et les occurrences de contamination, autrement dit entre les pics de pollution et les pics d’infection, reposent sur des séries de données (relatives au nombre de cas d’infection et à la pollution particulaire), un intervalle de temps (du 10 au 29 février), une zone géographique et des variables météorologiques beaucoup trop limités pour espérer parvenir à des conclusions scientifiques solides.

Par ailleurs, cette étude fait fi d’éléments solidement établis de la physique des particules fines. Des calculs simples montrent en effet que la probabilité que deux particules fines (une particule de pollution et une particule contenant du virus, par exemple) se rencontrent et « coagulent » pour n’en former qu’une, qui voyagerait sur des kilomètres, est quasiment négligeable lorsque leur concentration est inférieure à 10 000 particules par centimètre cube. De telles concentrations, s’agissant des particules de pollution, sont souvent dépassées à la sortie des cheminées d’usine ou des pots d’échappement. En revanche, elles sont rarissimes dans l’atmosphère. Quant au nombre de particules fines chargées de virus présentes dans l’air qu’exhale une personne malade, il oscille entre 0,06 et 3 par centimètre cube, voire jusqu’à 100 selon certains auteurs. Qu’il s’agisse de particules de pollution ou des particules d’origine ventilatoire, on est très loin de la barre fatidique des 10 000 !

Le pseudo-risque d’un lien entre pollution et propagation du coronavirus a-t-il conduit certaines municipalités à modifier leur stratégie sanitaire ?

J.-F. D : Oui. Tout dernièrement, la maire de Paris a réclamé la mise en place facilitée de la circulation alternée si le trafic automobile s’avérait « trop intense » après le déconfinement, et ce notamment parce que « des études ont montré que la pollution aux particules entraînait une accélération de la propagation du coronavirus ». En ces temps de pandémie, il est sûrement nécessaire de chercher à limiter la pollution aux particules fines puisque celle-ci fragilise les organismes. Et il est vrai que l'anxiété que suscite actuellement l’utilisation des transports en commun fait craindre le retour de pics de pollution accrus. Mais, à ce jour, on ne peut pas motiver la lutte nécessaire pour préserver la qualité de l'air par un risque d'accélération de la diffusion du virus. Un autre exemple récent illustre l’impact possible des fake news sur les décisions publiques : le conseil scientifique italien, à en croire le quotidien La Repubblica, serait favorable à l’ouverture de plages cet été, sauf en cas de mer agitée, les embruns risquant soi-disant de favoriser la transmission des pathogènes.

Aussi contestable soit le rapport italien, la pandémie n’en a pas moins touché des régions extrêmement polluées comme la plaine du Pô…

J.-F. D : Certes. Mais les régions les plus polluées sont aussi les plus peuplées, donc les plus propices à la propagation de la pandémie. Autant la thèse qui présente la pollution comme un accélérateur de la contamination est unanimement considérée comme peu robuste par les experts du domaine, autant la piste de la densité de population est crédible.

Les personnes vivant depuis des années dans des zones polluées sont-elles plus sujettes aux complications graves en cas de contamination par le SARS-CoV-2 ?

J.-F. D : À ce jour, une seule étude épidémiologique, conduite à l’université de Harvard mais non encore publiée dans une revue scientifique de référence, indique que parmi les nombreuses comorbidités (maladies) associées au Covid-19 (obésité, diabète, hypertension…), certaines sont aggravées chez les sujets confrontés de longue date à une pollution aux particules fines. Aux États-Unis, d’après cette enquête, quand la teneur moyenne de l’atmosphère en aérosols d’une taille inférieure à 2,5 microns augmente de 1 microgramme par mètre cube, la mortalité par le Covid-19 grimpe de 8 % dans les populations exposées de façon chronique à une pollution, donc présentant une plus grande fragilité pulmonaire. Ce chiffre très élevé a été contesté et fait actuellement l’objet de contre-études.

Si le coronavirus n’est pas « véhiculé » par les particules de pollution, cela signifie-t-il qu’il lui est impossible de se déplacer sur de longues distances ?

J.-F. D : Hélas, non. Les derniers résultats scientifiques tendent à montrer que le pathogène n’a pas besoin d’un vecteur pour se transporter loin, en tout cas bien au-delà de deux mètres. Contrairement à ce que l’on pensait au début de la pandémie, le virus, qui mesure 0,15 micron et qui est entouré d’une gangue de mucus desséché quand on l’exhale en toussant, en éternuant, en parlant…, ne semble pas majoritairement contenu dans des particules de très grosse taille, nettement supérieures à 10 microns, comme les postillons, mais dans des particules de l’ordre de 0,5 à quelques microns. Or, les gouttelettes de ce calibre, qu’arrêtent les masques de type FFP2, FFP3 et N95, mais pas les masques chirurgicaux ou « faits maison », possèdent une vitesse de chute quasiment négligeable. Elles restent en suspension dans l’air pendant des heures et peuvent parcourir des dizaines, voire des centaines de kilomètres. À Bergame (Italie), des mesures réalisées loin des sources de contamination ont révélé la présence de l'ARN du virus dans des échantillons d'aérosols.

Combien de temps le coronavirus reste-t-il actif, donc potentiellement contaminant, en phase aérosol ?

J.-F. D : Entre 3 et 16 heures, selon deux études récentes.

Le fait que le SARS-CoV-2, une fois exhalé par un malade, soit capable de voyager et demeure « vivant » un long moment permet-il de conclure à un risque de transmission « aéroportée » ?

J.-F. D : Non. Vu le faible nombre de virus exhalés par les malades et surtout leur grande dilution quand ils circulent dans l’air, on ignore si la quantité de pathogènes inhalés par un récepteur est suffisante pour être infectieuse. Aucun cas d’aérocontamination à longue ou moyenne distance n’a encore été décrit. En l’état actuel des connaissances, on ne peut pas affirmer qu’un tel risque existe, mais rien ne permet de prouver le contraire. D’où la nécessité d’approfondir d’urgence les recherches sur le sujet, le réseau français des infrastructures de recherche sur l’atmosphère pouvant certainement constituer un atout fort en la matière.

Comment sensibiliser la population à ce risque ?

J.-F. D : Le sujet est délicat, d’abord en raison du caractère anxiogène de la contamination par l’air. S’il est relativement simple de faire attention à la nourriture que l'on mange, à l’eau que l’on boit, aux objets que l’on touche…, il est difficile de contrôler l’air que l'on respire. On y est exposé à son corps défendant et on n’a pas la possibilité d’y échapper, sauf à quitter la région où l’on vit. Ensuite, s’il paraît a priori judicieux d’appliquer le principe de précaution, comme pour tout risque environnemental, conclure hâtivement à un risque par contamination aérienne pourrait remettre en cause la nécessité de la distanciation sociale, laquelle semble, avec le port du masque protecteur (même imparfait), la seule mesure qui ait montré jusqu’ici quelque efficacité. Il serait catastrophique que les gens se disent : « À quoi bon continuer à porter un masque s’il nous protège mal contre les toutes petites particules ? ». C’est pourquoi je préconise l’application d’un principe de précaution global, et non circonscrit au seul risque – hypothétique – de contamination atmosphérique.

N’est-il pas normal que les inconnues qui pèsent sur le virus suscitent des réactions irrationnelles ?

J.-F. D : Je comprends le côté frustrant, pour la population, de s’entendre dire par des scientifiques rompus à l’incertitude et au doute : « Pour l’instant, nous ne savons pas. Nous saurons peut-être un jour, mais impossible de dire quand ». Mais ce n’est pas, de notre part, un discours faible. C’est une éthique qui assume l’inconnu et hiérarchise les risques en fonction des connaissances dont nous disposons. La recherche sur le coronavirus a beau progresser à grands pas, le temps de l’avancée scientifique est un temps long. Cette situation laisse malheureusement beaucoup d’espace, en particulier sur les réseaux sociaux, à des apprentis « lanceurs d’alerte » pas toujours responsables. ♦

- 1. Enseignant-chercheur en chimie de la pollution atmosphérique et physique de l'environnement, spécialiste de la pollution aux particules fines, Jean-François Doussin est membre du Laboratoire interuniversitaire des systèmes atmosphériques (Lisa – CNRS/Université Paris-Est Créteil Val-de-Marne/Université de Paris), chargé de mission à l’'Institut national des sciences de l'Univers et mène actuellement une activité de veille scientifique dans le contexte de la pandémie de coronavirus.

Voir aussi

Auteur

Philippe Testard-Vaillant est journaliste. Il vit et travaille dans le Sud-Est de la France. Il est également auteur et coauteur de plusieurs ouvrages, dont Le Guide du Paris savant (éd. Belin), et Mon corps, la première merveille du monde (éd. JC Lattès).