Vous êtes ici

« Décider n’est pas le rôle des scientifiques »

Face aux dangers qu’engendre la pandémie, tous les regards se tournent vers les scientifiques : ceux du grand public mais aussi des pouvoirs politiques, qui s'appuient sur leur expertise pour justifier leurs actions et décisions. Quelle image de la recherche cette situation peut-elle véhiculer ?

Dominique Wolton1 : La confiance n’a peut-être jamais été aussi grande, elle l’est sans doute trop d’ailleurs. La science passe pour toute puissante, ses représentants seraient les seuls à même de nous sortir de la crise sanitaire. Certains politiques passeraient presque, à l’inverse, pour désemparés. Ils semblent déléguer la responsabilité à « ceux qui savent », entre guillemets, ou détiendraient des solutions supposées objectives. Pour des personnes qui ont consacré toute leur vie à la recherche, une telle reconnaissance est émouvante. Mais elle pose au moins trois problèmes.

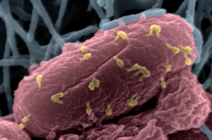

D’une part, les scientifiques ne sont pas des médecins, même dans des disciplines comme la virologie ou l’épidémiologie. Ils étudient des questions relativement abstraites et sur le long terme, tandis que les médecins sont davantage dans l’action et sont notamment confrontés à des enjeux de vie ou de mort, à l'immédiateté de la douleur, de l'angoisse et des risques, ainsi qu’à des différences sociales ou culturelles dans les rapports humains et les comportements – un Chinois n’est pas un Européen…

D’autre part, les scientifiques ne sont pas forcément unanimes. Ils débattent et peuvent être dans des controverses et des concurrences qui ne sont pas toutes scientifiques. Il est naturel que les politiques et le grand public cherchent à se rassurer, en imaginant qu’une unanimité existe et puisse nous guider vers une sortie de crise, mais c’est plus compliqué que cela. Enfin, nous sommes en démocratie et, in fine, il revient tout de même au politique de prendre des décisions et d’en assumer la responsabilité dans le respect du cadre institutionnel. Ce n’est pas le rôle des scientifiques, même si c’est très difficile pour les politiques.

Les chercheurs pourraient-ils paradoxalement payer les pots cassés de cette crise sanitaire ?

D.W. : Le risque que le public soit déçu est réel. Les scientifiques – comme les médecins d’ailleurs – ne peuvent pas prédire exactement ce qui va se passer, ni décréter de façon catégorique ce qu’il faudrait faire. Il y aura des erreurs, des ratés, des évaluations qui apparaîtront maladroites avec le recul… La confiance du public pourrait se fractionner. On voit déjà celle-ci se fissurer et parfois s’agglomérer à la critique dont les politiques font régulièrement l’objet. Des mouvements d’opposition et une partie du public exigent sans cesse plus de transparence. Ils demandent notamment à mieux connaître la composition et les avis du conseil scientifique qui épaule le gouvernement. Cet idéal de transparence totale est un penchant naturel dans les sociétés démocratiques. Mais c’est aussi un mythe aux effets pervers.

En l’occurrence, il y a peu de chance que la transparence éclaire plus objectivement la réalité de ce que font les scientifiques, les professions de santé, les politiques et les publics qui ne sont pas toujours des saints. Au bout d’un moment, cette exigence de transparence se transforme en une illusion de maîtrise complète de la réalité, voire en voyeurisme. La confiance n'est pas synonyme de toujours plus de transparence. En pratique, une communication de crise – qu’elle émane des politiques ou des médias traditionnels – tend à se calquer sur un schéma de type « question-réponse ».

On le voit bien sur les réseaux ou sur les chaînes d’information en continu par exemple : journalistes et politiques s’efforcent d’apporter des éléments factuels, objectifs, supposés étayés par la science, à un public qui s’interroge et qui parfois s’angoisse. Ça rassure… Et pourtant cela n’a plus grand-chose à voir avec une démarche scientifique, qui n’est généralement pas aussi catégorique. Quant à l’idée de « communication de crise », il faudra sûrement y revenir et voir à quelles conditions elle serait réellement transposable d’une crise à l’autre…

Les discours scientifiques, politiques et médiatiques pourraient-ils s’accorder de façon plus juste ?

D.W. : Nous devons commencer par admettre qu’il y a nécessairement ce que j’appelle de « l’incommunication » entre ces différentes logiques. C'est ce que j'appelle le conflit des légitimités. On ne se comprend jamais totalement, et heureusement. Nous observons les mêmes réalités, mais nous ne les voyons pas de la même façon. Les scientifiques ont tendance à douter, à s’interroger et à nuancer les choses. Les journalistes sont un peu leurs cousins germains, mais ils sont tout de même appelés à répondre plus directement aux questions que se pose le public, en donnant des informations aussi factuelles que possible. Les politiques, enfin, ont l’obligation, au bout d’un moment, de prendre des décisions et d’agir. Ces points de vue peuvent être complémentaires ou contradictoires.

C’est tout le génie de la société et de la démocratie : être capable de faire cohabiter pacifiquement ces incommunications. C’est aussi cela qui nous fait avancer : si l’on disait tous la même chose, si l’on avait tous le même point de vue, nous serions « en boucle ». Nos désaccords et nos divergences d’appréciation sont un moteur pour nos sociétés.

Ce pluralisme est-il également nécessaire au sein des sciences ?

D.W. : Les solutions n’émaneront pas exclusivement de disciplines rattachées à la biologie ou à la médecine. Une crise est aussi un événement humain, social et culturel : des personnes vont mourir, avoir peur, se soutenir, s’entraider, se disputer ; l’Europe et la mondialisation seront louées ou au contraire remises en cause… La force de l’Europe, rappelons-le, est d’être cet espace politique ouvert, où l’on peut confronter différentes visions de la société, de la politique et de l’homme. Dans cette crise, il n’y a pas de point de vue européen, mais la coopération et la négociation européennes sont continues.

Bref, nous aurons aussi besoin de sciences humaines, politiques, anthropologiques pour comprendre ce qu’il s’est passé durant cette crise. Mais pour cela, il est important que l’on ne donne pas aujourd’hui l’illusion d’une unanimité. Laisser entendre que tout le monde serait d’accord ou détiendrait une vérité scientifique, c’est courir le risque d’alimenter des déceptions, des critiques vives et aussi des discours complotistes dans six mois, quand la crise sera derrière nous. Discours complotistes qui, paradoxalement, sont d’autant plus nombreux et catastrophiques qu’il y a plus de volume et de liberté d’information. Il n’y a, hélas !, pas de rapport direct entre le volume d’information en circulation et la confiance, et la vérité. La communication n’est pas plus simple dans un monde saturé d’informations… ♦

- 1. Directeur de recherche au CNRS, directeur de la revue internationale Hermès (CNRS Éditions). Il publiera au printemps Vive l'incommunication. La victoire de l'Europe (François Bourin éditeur).

Voir aussi

Auteur

Formé à l’École supérieure de journalisme de Lille, Fabien Trécourt travaille pour la presse magazine spécialisée et généraliste. Il a notamment collaboré aux titres Sciences humaines, Philosophie magazine, Cerveau & Psycho, Sciences et Avenir ou encore Ça m’intéresse.