Vous êtes ici

« La science fondamentale est notre meilleure assurance contre les épidémies »

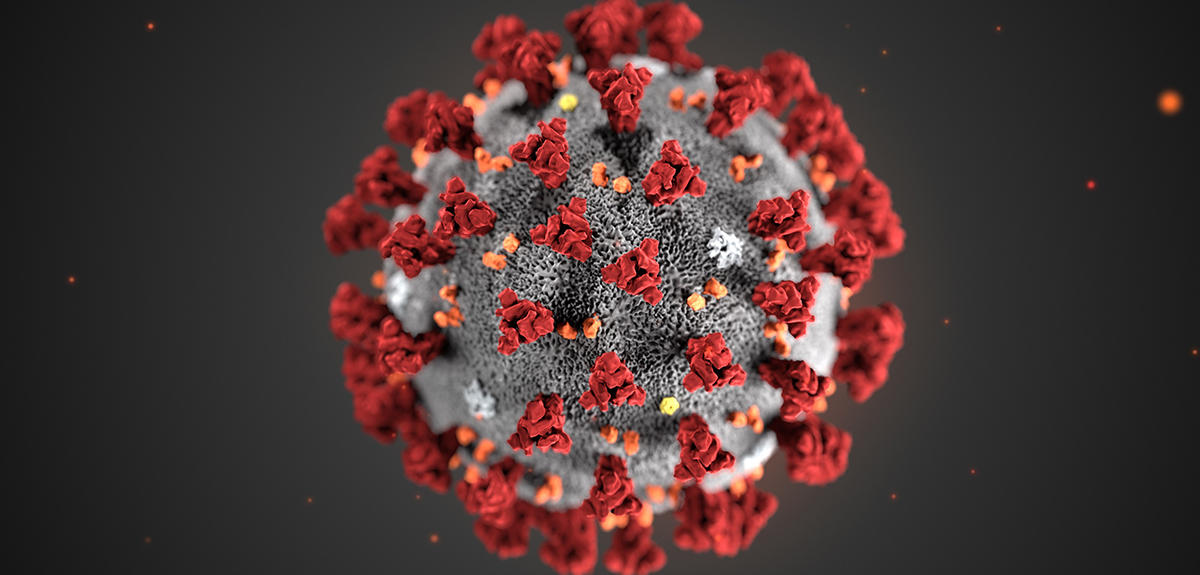

Depuis son émergence en Chine fin 2019, le coronavirus SARS-CoV-2 se propage dans le monde entier, au point d’entraîner cette semaine l’OMS à qualifier la situation de pandémie. Avant tout, quel regard portez-vous sur l’émergence de ce virus ?

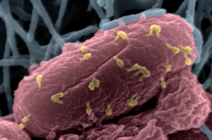

Bruno Canard1 : Notre rapport à la nature joue un rôle majeur dans le développement de ce type de virus. On l’a considérée comme un pot de miel dans lequel on pouvait piocher sans retenue… sauf qu’arrive un moment où il n’y a plus d’abeilles pour refaire du miel. L’anthropisation globale du monde favorise l’émergence de virus qui étaient jusqu’à présent cachés chez les animaux et étaient maintenus dans leurs habitats naturels par une biodiversité importante. Plusieurs études ont d’ailleurs démontré que la biodiversité est le meilleur rempart contre les émergences virales. Les coronavirus responsables des épidémies de SRAS (syndrome respiratoire aigu sévère), du MERS (Middle East Respiratory Syndrom) et du SARS-CoV-2 proviennent de virus issus du monde animal qui ont franchi la barrière inter-espèces.

Comment les connaissances progressent-elles depuis le début de l’épidémie ?

B.C. : On ne partait pas de zéro. Les coronavirus sont connus depuis les années 1950 mais la communauté scientifique a commencé à produire des résultats significatifs avec l'avènement de la biologie moléculaire dans les années 1990. Dans mon domaine, la première structure tridimensionnelle d'une protéine a été réalisée en 2002 par Rolf Hilgenfeld. Elle passe totalement inaperçue, car le virus (le TGEV) n'est pas médiatique : il donne des gastro-entérites aux porcs d'élevage... Par contre, cette structure permet à Rolf Hilgenfeld de réaliser très rapidement la structure de la première protéine du virus du SRAS, la protéase principale, en 2004. Il se trouve que ce type d'enzymes, les protéases virales, sont des cibles intéressantes pour la conception de médicaments. De notre côté, nous avons réalisé la première structure originale d'une protéine du SRAS quelques mois après, en 2004.

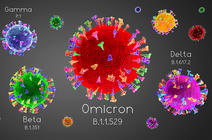

Une différence de taille aujourd'hui pour la communauté scientifique tient dans la capacité à regarder une épidémie en temps réel par le séquençage à haut débit notamment via le site Nextstrain qui est un projet open source. On peut suivre une personne infectée sur le terrain et avoir dans les heures qui suivent la séquence du virus pour remonter à sa phylogénie. Plus globalement, les équipes de recherche collaborent entre elles en temps réel en trouvant un équilibre entre la diffusion des savoirs, plus que jamais indispensable, et la protection des découvertes.

Par exemple, suite à la diffusion de la séquence du virus par les équipes chinoises, les chercheurs de mon équipe, Étienne Decroly et Bruno Coutard (maintenant à l'Université Aix-Marseille) se sont penchés, entre autres, sur la dynamique particulière du virus. Ils ont détecté un changement dans la protéine Spike, qui est à l’origine de la contagiosité et de la capacité de transmission élevée du virus en comparaison à celui de 2003. Les connaissances avancent mais il reste beaucoup à découvrir.

Aujourd’hui, quels autres processus fondamentaux liés au coronavirus étudiez-vous en priorité dans votre laboratoire ?

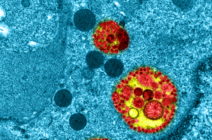

B.C. : Avec Étienne Decroly, François Ferron et les autres membres de l'équipe, nous tâchons de comprendre comment les enzymes de réplication de l'ARN – les méthyltransferases et les exonucléases virales – travaillent ensemble à déjouer les défenses immunitaires de la cellule tout en « décorant » l'ARN viral. Pendant l’épidémie, nous gardons donc notre cap scientifique. Cet intérêt pour les enzymes de réplication me vient d'un de mes professeurs, Pierre Monsan, qui m'a dit un jour : « Tu vois, les polymérases, ce n’est pas comme les hydrolases : elles choisissent un substrat parmi des milliers, et fabriquent des choses très complexes à la vitesse de l'éclair. C'est moins rasant que de prendre une molécule d'eau et couper une liaison... ». Je suis resté fidèle à ce point de vue.

À quel point les enseignements des épidémies antérieures peuvent-ils s’avérer utiles ?

B.C. : Il y a beaucoup à tirer des informations et des connaissances collectées au cours des précédentes épidémies impliquant d’autres types de coronavirus. Toutes ces données sont clés car la grande bataille actuelle est de déterminer le comportement immunologique de ces virus, comprendre qui va les contracter, si certaines personnes sont naturellement immunisées, etc. Comment va se comporter le virus quand il rencontrera une nouvelle population qui a déjà eu un peu d’immunité ou une autre population qui n’en a pas du tout ? Par exemple, à partir des données des patients touchés lors de l’épidémie de SRAS en 2003, on peut se demander si les anticorps faits à l’époque pourraient protéger contre le virus qui sévit aujourd’hui.

Quelles sont les différentes voies thérapeutiques à explorer ?

B.C. : Il y en a trois principales : le vaccin, le traitement thérapeutique et le repositionnement de molécules existantes. Il faut au mieux dix-huit mois pour créer un vaccin, et des années pour un nouveau médicament. Le repositionnement, une solution popularisée au début des années 2000, a l’avantage d’être plus immédiat.

Le principe est d’utiliser des médicaments qui ont déjà passé un crible de sélections pour pouvoir les réutiliser sur d’autres pathologies. Pour le coronavirus, cinq médicaments sont notamment en essais cliniques. C’est aussi dans cette idée de repositionnement qu’a été testée la chloroquine qui a un potentiel antiviral. Toutefois, pour valider un réel effet d’une molécule et avoir des résultats statistiquement concluants, il faut beaucoup de patients. Et il ne suffit pas d’observer une amélioration de l’état patient pour affirmer qu’un traitement fonctionne : ce résultat doit encore être confirmé par le circuit habituel de la validation scientifique d’une publication par des experts. Cela afin d’éviter des conséquences potentiellement néfastes sur les patients. Durant l’épidémie d’Ebola, des repositionnements de médicaments ont été faits sans base scientifique sérieuse. L'urgence est mauvaise conseillère, c'est tout le problème des traitements dits compassionnels.

À plus long terme, faut-il selon vous plutôt investir dans un vaccin ou de nouveaux médicaments ?

B.C. : Les vaccins sont parfaitement adaptés pour les virus connus. Preuve en est, les succès historiques avec la fièvre jaune, la rougeole ou encore la grippe. Gardons en tête néanmoins qu’il ne suffit pas de connaître un virus pour lui trouver un vaccin, comme le montrent les cas du VIH ou de l’hépatite C. Pour le coronavirus, investir dans un vaccin revient à faire un double pari. Celui de savoir si le virus va disparaître ou non (le SARS-CoV avait duré six mois en 2003) et donc le risque que le vaccin soit obsolète ; puis le pari de savoir si l’on va simplement réussir à concevoir un vaccin contre ce virus. Dans ce contexte, ne vaudrait-il pas mieux utiliser plus intelligemment les sommes colossales allouées à la création d’un vaccin en investissant dans d’autres voies thérapeutiques ?

Les deux virus SRAS de 2003 et 2019 présentent en effet une similitude quasi parfaite dans leur machine réplicative. Les enzymes à la réplication des deux virus (cibles de médicaments) sont les mêmes car elles n’évoluent pas contrairement à l’enveloppe du virus (cible d’un vaccin) qui est sans arrêt attaquée par l’immunité des différents hôtes. Si des médicaments avaient été faits dès 2003 contre cette enzyme, ils fonctionneraient très bien en 2020 contre le virus actuel sans délai d’application.

L’avantage des médicaments comparé aux vaccins est qu’un seul principe actif suffit souvent pour couvrir l’ensemble d’une famille de virus. De tels agents antiviraux à large spectre seraient très puissants puisqu’il suffirait de donner le médicament à un patient et au cluster de personnes qui ont été exposées autour de lui avant même l’apparition de symptômes. Le virus serait tué instantanément, éradiquant, par le même effet, les risques d’épidémie.

Pourquoi cette voie de recherche n’est-elle pas généralement privilégiée ?

B.C. : La solution thérapeutique n’a jamais été favorisée depuis 2003 pour plusieurs raisons. La première est culturelle : il y a une tradition vaccinale en France avec l’héritage de Louis Pasteur qui nous guide vers la même méthode (le vaccin) car elle fait ses preuves. L'icône de Pasteur sauvant le jeune Joseph Meister attaqué par un chien enragé est émotionnellement très forte. Par contre, le fait qu'après infection par le virus de la variole, un traitement antiviral marche mieux qu'un vaccin n'a pas eu le même impact. Cela a été pourtant publié dans Nature en 2006. Il faut rester attentif, tester d’autres approches et se rendre compte que le vaccin n’est pas toujours la meilleure réponse à un virus.

Deuxièmement, la recherche de nouveaux traitements thérapeutiques est un investissement sur le long cours. Elle utilise de grands équipements, fait appel à des collaborations interdisciplinaires allant de la biologie structurale au calcul informatique. Le CNRS est d’ailleurs un organisme tout à fait adapté pour mener ce genre de travaux, c'est sa vocation, sa spécialité, son excellence, même si cette expertise s'applique au domaine de la santé, couvert par l'Inserm, l'Institut Pasteur, et d'autres acteurs compétents. Toutefois l’histoire a fortement réduit la possibilité de ce type de recherche sur les coronavirus. Ce domaine a pâti de la crise financière de 2008, qui a conduit les États à rediriger leurs soutiens économiques vers d’autres pans de la société, et des politiques de recherche, dont la réforme du crédit impôt recherche la même année, qui ont réduit les budgets alloués à la recherche fondamentale.

Comment celle-ci pourrait-elle aider à se préparer contre ces virus ?

B.C. : Les virus surviennent brutalement mais on ne peut pas obtenir de résultats scientifiques éclairs. La seule solution, c’est l’anticipation. En 2015, avec des collègues belges et hollandais, nous avions envoyé deux lettres d’intention à la Commission européenne. Nous avions ciblé neuf familles de virus émergents à étudier de manière fondamentale. Depuis, deux ont fait l’objet d’épidémies : le coronavirus et le Zika. Il y a autant de possibilités d’avoir un virus transmissible par voie respiratoire de type rougeole d’une contagiosité extraordinaire, qui pourrait arriver demain.

En anticipant et en étudiant le monde viral au sens large, il est possible de caractériser un virus type de chaque famille et notamment son mode de réplication. Ainsi, un nouveau virus sera proche d’un de ceux que l’on connaît. En cas d’émergence, les expériences déjà menées pourront être utilisées directement pour des vaccins, des antiviraux, etc. La réponse sera immédiate. Dans cette recherche à long terme, le temps est un investissement d’avenir. Si l’on avait opté pour cette méthode de fonctionnement après le SRAS de 2003, on aurait gagné beaucoup de temps pour trouver des médicaments.

Comment se structure la recherche en virologie ?

B.C. : Elle se fait beaucoup en réseau, des consortiums se montent avec des équipes complémentaires. Il y a des progrès qui ont été faits sur le partage des réactifs car avant, quand quelqu'un isolait un virus, il ne le donnait pas. Désormais il y a des consortiums comme EVA-GLOBAL (European Virus Archive – GLOBAL) qui distribue des réactifs et des virus à des laboratoires agréés qui en font la demande et ils ont beaucoup fluidifié le système. La recherche a changé de nature mais en Europe elle est constamment limitée par l’absence de fonds. On a beaucoup perdu en compétitivité au détriment des équipes chinoises.

Dans les années 2000, la recherche européenne s’appuyait sur d’importants projets et programmes collaboratifs. Après le SRAS de 2003, les travaux de notre équipe avaient permis la description de plusieurs enzymes intéressantes pour la conception de médicaments, ou pour tout simplement comprendre comment le virus arrive à si bien se répliquer. À la fin des années 2000, la recherche en virologie a pris un nouveau tournant. Autant en France qu’en Europe, la tendance est passée de l’anticipation à la réaction.

Chaque épidémie entraîne un financement éclair qui représente finalement bien moins que ce qui était alloué aux recherches des années 2000 qui visaient à anticiper. Et surtout, on oublie rapidement les épidémies. Il n’a fallu que quelques années après celle de 2003 avant que l’intérêt des politiques pour le SARS-CoV disparaisse.

Quelles évolutions jugez-vous nécessaires pour l’avenir ?

B.C. : Aujourd’hui, seule une poignée de laboratoires sont spécialisés en recherche fondamentale sur les enzymes de réplication et les moteurs moléculaires qui vont constituer des cibles des futurs médicaments contre les coronavirus. D’autre part, il y a eu un amalgame entre les agents infectieux manipulés dans les conditions de haute sécurité et les protéines recombinantes inoffensives qui tombent sous la même réglementation, celle des micro-organismes et toxines (MOT). Cela impose des exigences de sécurité inadaptées aux laboratoires de recherche fondamentale comme le mien, et stérilise un peu toute la recherche. Les choses doivent changer si l’on veut attirer de jeunes talents sur ces sujets, anticiper de manière intelligente, et éviter de subir de prochaines épidémies. Je ne vois pas dans le futur malheureusement. Mais je vois que la science fondamentale sérieuse, indépendante, réfléchie, collégiale est notre meilleure assurance contre beaucoup de fléaux. ♦

--------------------------

20 projets de recherche contre l’épidémie

L'Alliance pour les sciences de la vie et de la santé2 (Aviesan) s’est mobilisée pour accélérer la recherche sur le virus et sur la maladie CoVID-19. Coordonné par l’Inserm, le consortium REACTing a ainsi sélectionné vingt initiatives scientifiques portant sur la modélisation de l'épidémie, la recherche de traitement ou la prévention. Figurant parmi les porteurs de projets avec son collègue Étienne Decroly, Bruno Canard (lire l’entretien ci-dessus) mène par exemple le projet « Potentialiser les thérapies nucléosidiques existantes ».

Plus d’informations sur les projets sélectionnés sur le site du ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation.

- 1. Directeur de recherche CNRS au laboratoire Architecture et fonction des macromolécules biologiques (unitéCNRS/Aix-Marseille Université).

- 2. Aviesan est constituée par 9 acteurs académiques, membres fondateurs de l'alliance : le CEA, le CNRS, Inrae, Inria, l'Inserm, l'Institut Pasteur, l'IRD, la Conférence des présidents d'université et la Conférence des directeurs généraux de centres hospitaliers régionaux et universitaires.

Voir aussi

Auteur

Après des études en environnement à l'Université Paul-Sabatier, à Toulouse, puis en journalisme scientifique à l'Université Paris-Diderot, à Paris, Anaïs Culot a été attachée de presse au CNRS et collabore à présent avec différents magazines, dont CNRS Le Journal, I'MTech et Science & Vie.