Vous êtes ici

Quand l’homme favorise les épidémies

Chikungunya, Ebola, SRAS, grippe aviaire… Les grandes épidémies se succèdent. Sommes-nous face à une crise sanitaire inédite dans l’histoire de l’humanité ?

François Renaud1 : On ne peut pas dire cela. Nous avons déjà connu plusieurs crises sanitaires majeures liées à la modification de notre environnement et à la confrontation à de nouveaux parasites potentiellement dangereux pour nous. Au Néolithique, il y a 12 000 ans, le phénomène de sédentarisation et l’apparition de l’élevage ont provoqué la transmission à l’homme de pathogènes initialement présents dans le bétail, comme la variole, la diphtérie ou la rougeole. Entre l’an 1 000 avant Jésus-Christ et le Moyen Âge, le développement du commerce avec l’Asie, les guerres et les sièges de villes ont favorisé l’apparition de la peste en Europe et les grandes épidémies que l’on connaît. La troisième crise sanitaire est liée à l’arrivée des Européens en Amérique du Sud, car ils ont amené des pathogènes avec lesquels les Indiens n’avaient jamais été en contact, provoquant une véritable hécatombe dans les populations indigènes. L’industrialisation et le développement des villes, la précarité, etc., ont favorisé l’émergence ou la réémergence de pathogènes comme le choléra et la tuberculose aux XIXe et XXe siècles. La crise que nous connaissons aujourd’hui, la cinquième du genre, est encore différente.

À quoi est due cette cinquième crise ?

F. R. : Il y avait 1 milliard d’individus en 1800, il y en a aujourd’hui 7 milliards, et l’on parle de 9 milliards demain… Pour les nourrir, on a généralisé l’élevage industriel intensif partout sur la planète. Ce faisant, on a constitué une niche écologique rêvée pour les pathogènes. Prenez H5N1, le virus de grippe aviaire apparu en Asie dans les années 1990, avant de défrayer la chronique en Europe dans les années 2005-2006. À l’origine, H5N1 est un virus d’oiseau extrêmement virulent, mais peu efficace à l’état sauvage : il tue son hôte, l’oiseau, très rapidement – d’où une transmission à d’autres hôtes limitée. C’est l’élevage industriel qui a créé les conditions de son succès, grâce à une concentration exceptionnelle d’oiseaux et une promiscuité des volatiles favorisant la transmission du virus. Le passage à l’homme, malgré la barrière inter-espèces, a fini par se faire du fait de cette concentration de volailles en un seul endroit et de conditions sanitaires dégradées. C’est un jeu d’essai-erreur : en théorie, le virus aviaire n’est pas transmissible à l’homme, mais à force d’essayer, il finit par passer… Le même scénario ou presque s’est reproduit en 2009 avec le virus H1N1, apparu dans les élevages de porcs au Mexique.

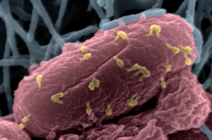

L’homme est-il à l’origine d’autres « nids » à pathogènes ?

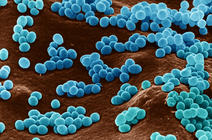

F. R. : Oui, malheureusement ! Parmi les systèmes créés de la main de l’homme, on peut citer les circuits de climatisation et les spas, qui sont devenus de vraies niches à légionnelles, et bien sûr, les hôpitaux : rassembler en un même endroit des gens affaiblis est une aubaine pour les bactéries à l’origine des maladies dites nosocomiales…

Citons également le commerce international et le transport d’hommes et de marchandises qui ont, par exemple, favorisé la dissémination d’un vecteur comme le moustique tigre (qui véhicule les parasites de la dengue et du chikungunya). L’entrée de l’homme dans des écosystèmes où il était peu présent favorise également le contact avec de nouveaux parasites auxquels son système immunitaire n’a pas été préparé – c’est le cas du parasite à l’origine d’Ebola.

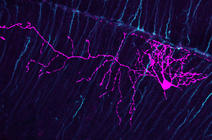

Parlons d’Ebola. L’épidémie qui sévit actuellement ne remet-elle pas en cause nos connaissances sur ce pathogène ?

F. R. : Pour la première fois, on le retrouve à l’ouest de l’Afrique, alors que tous les foyers épidémiques s’étaient jusqu’alors déclarés plus au centre du continent, à des milliers de kilomètres de là. Surtout, l’épidémie touche des capitales, quand les foyers précédents avaient toujours été cantonnés à des villages isolés, en lisière de forêt, et s’éteignaient relativement vite. Comment le virus est-il arrivé là ? Nous n’avons aucune certitude et le faisceau des possibles est immense : transmission de proche en proche à l’intérieur du réservoir (la chauve-souris), déplacement de malades… Une chose est sûre : même lorsque l’épidémie actuelle sera terminée, le virus va continuer d’exister à bas bruit dans ces zones urbaines. Il est aussi possible qu’il migre vers un nouveau réservoir, un rongeur par exemple. En attendant d’en savoir plus sur son fonctionnement, et en l’absence d’un traitement médical efficace, le seul moyen d’arrêter l’explosion démographique virale actuelle, c’est de casser la chaîne de la transmission. Ebola n’est pas un virus aérosolFermerVirus qui se transmet via les aérosols, c’est-à-dire les particules solides (poussières) ou liquides (embruns) qui se trouvent en suspension dans l’air. comme la grippe. À condition d’être informé, il est possible de s’en prémunir. Il suffit pour cela d’éviter les contacts directs avec les malades et les défunts.

Est-il réaliste de vouloir éradiquer les pathogènes ?

F. R. : On n’éradique pas un pathogène, on apprend à vivre avec. C’est un travail long et fastidieux, car chaque pathogène a un modus operandi qui lui est propre et qu’il faut découvrir. Pour ce faire, il faut comprendre la totalité des événements qui ont conduit à son émergence – sa niche écologique, les conditions de sa transmission… Cela demande une approche globale des épidémies dans toutes leurs composantes, biologiques, mais aussi environnementales et sociales. La santé publique, ce n’est pas seulement soigner les gens, c’est aussi faire en sorte qu’ils ne tombent pas malades.

- 1. Médaille d’argent 2010 du CNRS, François Renaud est directeur de recherche au laboratoire Mivegec, Maladies infectieuses et vecteurs : écologie, génétique, évolution et contrôle (CNRS/IRD/UM1/UM2).

Voir aussi

Auteur

Journaliste scientifique, Laure Cailloce est rédactrice en chef adjointe de CNRS Le Journal et de la revue Carnets de science.