Vous êtes ici

Qui était Caracalla, le cruel empereur du film Gladiator II ?

Temps de lecture : 11 minutes

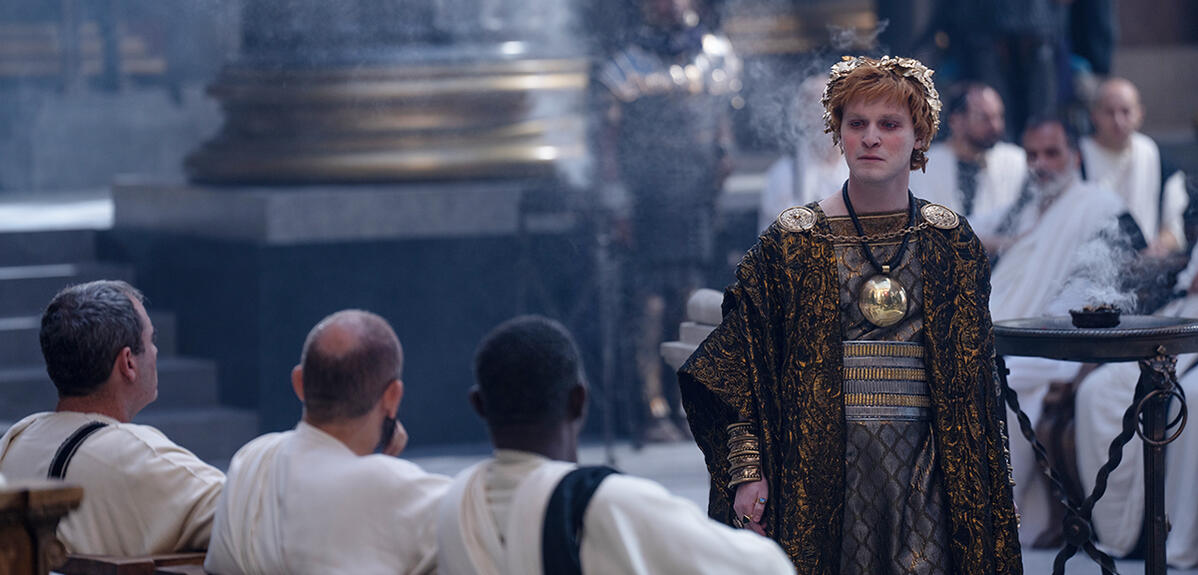

Presque un quart de siècle après Gladiator, le réalisateur Ridley Scott retourne à l’Antiquité romaine avec une suite à son célèbre péplum. Dans quel contexte historique s’inscrivent les événements de Gladiator II ? et qui est Caracalla, l’empereur antagoniste du héros Lucius ?

François Chausson1. Alors que Gladiator se situait à la fin de l’époque antonine, sous le règne de l’empereur Commode (181-192), Gladiator 2 se déroule sous une autre dynastie : les Sévères (193-235). Septime Sévère, le fondateur de la dynastie qui porte son nom, a pris le pouvoir après quatre années de guerres civiles qui ont suivi l’assassinat de Commode. Son fils aîné voit le jour vers 186-188 à Lyon, où Septime Sévère était légat de la province de la Gaule Lyonnaise. Le jeune Marcus Aurelius Antoninus prend les noms d’Antonin et Marc Aurèle, deux empereurs de la précédente dynastie auxquels son père se rattachait pour légitimer son nouveau pouvoir. Si, du côté de son père, né à Lepcis Magna (ou Leptis Magna, Ndlr), en actuelle Libye, le futur Caracalla a des racines africaines, du côté de sa mère, Julia Domna, il descend d’une lignée de princes syriens de culture grecque, dynastes de la cité d’Émèse, aujourd’hui Homs.

Son père l’associe au pouvoir dès son enfance, en lui conférant le titre de César à 8 ou 10 ans et celui d’Auguste à 11 ans. Parvenu au pouvoir en 211 après la mort de son père à York, le jeune homme règne jusqu’à son assassinat le 8 avril 217 non loin d’Édesse, dans la partie orientale de l’empire, par son préfet du prétoire, le juriste et chevalier romain Macrin. Il tire son surnom du caracallus, un manteau qu’il distribuait à la foule – de nos jours, c’est comme si l’on appelait « Parka », « Anorak » ou « Doudoune » !

Tout comme Commode dans le premier opus, Caracalla est dépeint comme un empereur tyrannique et fou. D’où provient sa légende noire ? Quel regard portent aujourd’hui les historiennes et historiens sur le personnage ?

F. C. Sa légende est moins noire que celle d’autres empereurs, comme Caligula, Domitien, Commode ou Héliogabale quelques années après Caracalla. Elle est principalement l’œuvre de Cassius Dion, sénateur grec contemporain de Caracalla et auteur d’une Histoire romaine, dans laquelle il rapporte ses conversations avec l’empereur qu’il n’aimait guère. Il lui reproche notamment d’avoir gâché sa bonne éducation pour fréquenter ses soldats. Lui-même ne le surnomme pas « Caracalla », dénomination fixée vers 400 par l’Histoire Auguste, mais « Tarautas », du nom d’un gladiateur sosie de Caracalla.

L’édit de Caracalla, en 212, a permis à des millions d’hommes libres à travers tout l’empire d’accéder à la citoyenneté romaine.

Le meurtre de son frère cadet Geta, décrit par Cassius Dion comme paré de toutes les vertus, aussi doux que son père, a particulièrement noirci la réputation de Caracalla. Néanmoins, il est assez pernicieux de se fonder uniquement sur les sources littéraires, qui se plaisent à classer les empereurs entre les bons et les mauvais.

Aujourd’hui, la recherche valorise son œuvre administrative et militaire, avec quelques succès notables sur les frontières du Danube et de l’Euphrate le long desquelles il passe l’essentiel de son court règne.

Caracalla apparaît de nos jours comme un empereur dépressif et malade. Très pieux, il se rend de sanctuaires en sanctuaires – comme Apollon Grannus, en Gaule, ou Asclépios, à Pergame – à la recherche de la guérison d’on ne sait quelle maladie. De même, son monnayage et son iconographie sont analysés comme des témoignages de l’idéologie de son règne.

De fait, pour ses contemporains, sa légende ne devait pas être si noire, car c’est en se réclamant de son souvenir que ses successeurs syriens orchestrent la restauration des Sévères contre Macrin. L’une après l’autre, ses deux cousines germaines du côté de sa mère, Julia Soæmias et Julia Mamæa, dirent avoir enfanté de ses œuvres respectivement les empereurs Marcus Aurelius Antoninus (Héliogabale) et Marcus Aurelius Alexander Severus (Sévère Alexandre), les successeurs de son assassin.

Venons-en au meurtre de Geta. Comment expliquer ce fratricide ?

F. C. C’est là une scène de grand genre, digne d’une tragédie antique. Après la mort de leur père, les deux frères cohabitent un an avant l’élimination de Geta de la main même de Caracalla dans les bras de sa mère, maculée du sang de son fils et blessée à la main d’un coup de glaive. Caracalla conserve l’arme du crime au moins jusqu’en 216, date à laquelle, lors d’un séjour à Alexandrie quatre ans après les faits, il la dédie au dieu Sérapis. Pour se justifier, Caracalla a toujours prétendu que son frère avait comploté contre lui : pourquoi ne pas le croire ? Que Geta ait été tué dans cette lutte à mort n’est pas un gage d’innocence. En effet, l’infériorité protocolaire dont le cadet souffrait aurait pu nourrir de l’aigreur pendant des années. Les deux frères ne bénéficiaient pas du même traitement de faveur de la part de leur père : alors que Caracalla est nommé Auguste à 11 ans, Geta doit en attendre 20, en janvier 209.

L’élimination de Geta se poursuit par des purges, visant des membres sénatoriaux de la branche africaine de la dynastie ainsi qu’une fille de Marc Aurèle, et par une condamnation de sa mémoire – une damnatio memoriae – sans pareille dans l’histoire romaine : les inscriptions mentionnant Geta sont martelées, son nom rayé sur les monnaies et les papyrus, les statues à son effigie détruites, etc. Malgré toutes ces mesures, Caracalla s’est toujours plaint durant le reste de son règne que son frère lui apparaissait en vision, lors de cauchemars. C’est son côté Macbeth : les sources le décrivent comme un personnage inquiet, tourmenté.

Caracalla est également connu pour l’édit qui porte son nom. En 212, l’empereur fait de chaque homme libre un citoyen romain. Que change cet édit à la situation antérieure ? et comment expliquer ce geste de la part d’un homme accusé d’être un tyran ?

F. C. Depuis longtemps, dès le Ier siècle av. J.-C., l’Empire romain avait œuvré pour diffuser la citoyenneté romaine en Occident et dans les élites. Cependant, au début du IIIe siècle, les pérégrins, c’est-à-dire les citoyens jouissant des droits de leur cité mais pas de la citoyenneté romaine, demeuraient la majorité de l’empire. L’édit de Caracalla a de ce fait une ampleur inouïe en permettant à des millions d’hommes des facilités en termes d’actions au sein de l’armée, du commerce, des mariages et de l’intégration dans les ordres supérieurs de la société. On en constate les effets sociaux et politiques au nombre de néo-citoyens qui, à partir de 212, prennent comme nom « Marcus Aurelius », d’après l’empereur.

Les motivations de Caracalla sont multiples. Pieux, lui-même assure avoir voulu remercier les dieux de l’État romain qui l’ont sauvé d’un danger et lui ont conféré une victoire en créant de nouveaux citoyens romains susceptibles de les honorer. Narquois, Cassius Dion moque une motivation fiscale visant à augmenter les recettes d’un impôt sur les héritages acquitté par les citoyens romains dont l’empereur venait de doubler le montant, destiné au trésor militaire. Quelles qu’en soient les motivations, l’édit de Caracalla, mesure révolutionnaire au sein d’un processus pluriséculaire, contribue à la normalisation des communautés civiques provinciales.

L’empereur a également laissé en héritage les thermes qui portent encore aujourd’hui son nom, parmi les plus importants vestiges archéologiques de la Rome antique. Pourriez-vous nous les présenter ? À qui étaient-ils destinés ?

F. C. Les thermes de Caracalla, ou thermes antoniniens, font partie de ces grands thermes à plan centré qui se développent à partir de ceux de Néron sur le Champ de Mars, comme les thermes de Titus, Trajan, Sévère Alexandre, puis, plus tard, de Dioclétien et de Constantin. Ceux de Caracalla se situaient au débouché de la Via Appia, vers la sortie de la ville, non loin du Palatin. L’Histoire Auguste rapporte que les voûtes comportaient des armatures en métal. De fait, on y a retrouvé à la Renaissance des poutres de métal qui confirment l’existence d’une sorte de béton armé. La décoration en était somptueuse comme en témoignent les vasques et autres groupes statuaires qui en sont issus. Comme tous les grands thermes publics, il était destiné à la plèbe de Rome qui s’y rendait le soir.

En tant qu’historien de l’Antiquité romaine, quel regard jetez-vous sur un péplum comme Gladiator 2 ?

F. C. Le spécialiste doit conserver un positionnement serein, voire bienveillant, vis-à-vis des grandes productions hollywoodiennes. Le but n’est pas de jouer au jeu des sept erreurs. C’est au contraire une très bonne chose qu’Hollywood s’intéresse à l’Antiquité. De ce point de vue, Gladiator a relancé le genre cinématographique du péplum, au point mort depuis les années 1950 et l’âge d’or de Cinecittà. De très bons films historiques ont suivi le premier volet, par exemple Alexandre le Grand (Oliver Stone, 2004) ou encore Agora (Alejandro Amenábar, 2009).

Le spécialiste doit conserver un positionnement serein vis-à-vis des grandes productions hollywoodiennes. Le but n’est pas de jouer au jeu des sept erreurs.

Pour autant, on peut considérer que Gladiator manquait d’imagination. Remake de La Chute de l’Empire romain (Anthony Mann, 1964) – qui malgré un casting de rêve (Sophia Loren, Alec Guiness, James Mason, Omar Sharif, Christopher Plummer, etc.) engendra un échec commercial et un gouffre financier –, le blockbuster de Ridley Scott accumulait les grossières erreurs sur la gladiature et les poncifs sur Rome, dominée par la violence, le sang et le sexe. Il est permis de penser que Gladiator est surtout un excellent film comique !

Plus largement, les deux Gladiator placent leur grille de lecture de l’Antiquité romaine sous le signe de la décadence, de la chute de l’empire romain, une conception remontant au XVIIIe siècle et à l’Histoire de la décadence et de la chute de l’empire romain de l’historien britannique Edward Gibbon. Or, il faut remettre en cause cette notion de décadence : l’empire romain n’a pas chuté mais a mué durant toute l’Antiquité tardive avec une dislocation de ses territoires occidentaux au Ve siècle. Il aurait été salutaire qu’Hollywood se débarrassât de ces lieux communs périmés. ♦

À voir

Gladiator II, de Ridley Scott, film sorti en novembre 2024.

Consultez aussi

Les requins, martyrs des Dents de la mer

Films & séries TV : le regard des chercheurs (dossier)

Hedy Lamarr, le génie scientifique éclipsé par la beauté

- 1. Professeur à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, membre du laboratoire Anthropologie et histoire des mondes antiques (unité CNRS/EHESS/EPHE-PSL/Univ. Paris 1 Panthéon-Sorbonne/Univ. Paris Cité) et vice-président Culture et rayonnement science et société de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.

Voir aussi

Auteur

Rédacteur à la direction de la communication du CNRS, Maxime Lerolle s’intéresse aussi bien aux questions environnementales (énergie et biodiversité) qu’à l’actualité culturelle (cinéma et jeux vidéo) éclairée par un regard scientifique.

LinkedIn