Vous êtes ici

Gènes, culture et évolution : nouvel éclairage sur l’aventure humaine

Cet entretien a été initialement publié dans le n° 13 de la revue Carnets de science

Il y a différentes approches pour retracer l’aventure humaine. Votre équipe d’anthropologie génétique étudie l’histoire de cette évolution de manière autant biologique que culturelle…

Évelyne Heyer1. Oui, nous partons de l’idée que l’humain transmet non seulement ses gènesFermerUn gène correspond à une portion d’ADN de quelques milliers à plus de 2 millions de nucléotides, ou « lettres », correspondant à une information génétique particulière., mais aussi sa culture, et que cela va jouer dans son évolution. L’unité de recherche Éco-anthropologie2 que je dirige mêle donc sciences de la vie et sciences humaines et sociales, en incluant de la génétique des populations, de l’ethnologie, de l’anthropologie, de la linguistique, de la primatologie ou encore de la démographie historique. En somme, l’éco-anthropologie propose une lecture originale en étudiant comment les humains façonnent des cultures et des environnements, et comment, « en retour », ceux-ci façonnent également la biologie de nos organismes au travers de l’évolution.

Y a-t-il eu un déclic, une énigme sans réponse, qui vous a poussée vers cette approche ?

É. H. C’est à peu près ça. Pour ma thèse sur les populations humaines, j’essayais de comprendre pourquoi il existait une forte prévalence d’une maladie génétique rare dans une population humaine donnée. J’ai vite remarqué que les concepts appris en génétique des populations et en théorie de l’évolution ne suffisaient pas à expliquer cette prévalence. Il fallait ajouter une composante culturelle. Je me suis donc ensuite décidée à explorer cette dimension dans l’évolution biologique des populations.

En quoi les récentes découvertes en génétique révolutionnent-elles ce que l’on sait de l’histoire de l’évolution humaine ?

É. H. Le grand progrès de ces vingt dernières années est l’accès facilité aux données génétiques au niveau des individus grâce aux méthodes de séquençage haut débit. Par exemple, on peut aujourd’hui séquencer tout le génome d’un individu en moins d’une journée.

Notre ADNFermerMacromolécule en forme de double-hélice contenant l’information génétique. Il est constitué d’une succession de 3,5 milliards de nucléotides, ou « lettres », de quatre sortes : A, T, G et C. est en quelque sorte une mosaïque de différents fragments transmis par nos ancêtres. En comparant ces fragments au sein d’individus de différentes zones géographiques, on peut retracer s’ils avaient des ancêtres communs et, donc, retracer des migrations. Cela permet aussi de comprendre de manière plus fine comment les structures de parenté jouent sur la diversité génétique : elles peuvent favoriser davantage les migrations des femmes que celles des hommes et elles favorisent ou limitent les mariages entre apparentés.

L’ADN nous permet aussi d’accéder à de nouvelles informations du point de vue culturel, de révéler des manières d’être au monde auxquelles on n’aurait pas accès autrement. En travaillant sur des gènes impliqués dans l’adaptation à l’alimentation, ceux qui permettent la digestion de tel ou tel aliment par exemple, on peut ainsi étudier le degré d’adaptation des humains à leur environnement.

Les différences entre êtres humains et grands singes ont donné lieu à de longs débats. Qu’apporte la génétique sur cette question épineuse ?

É. H. Elle a permis de donner une estimation de la date de séparation entre deux lignages : celui qui va vers les chimpanzés et bonobos et celui qui va vers les humains. Elle remonterait ainsi à il y a 7 millions d’années. Du point de vue de la génétique, on sait aussi qu’il n’y a que 1,2 % de différence entre un humain et un chimpanzé. En d’autres termes, seul 1,2 % de l’ADN est différent entre nos deux espèces. Pour le moment, on ne remarque pas de gène à effet majeur qui expliquerait qu’on soit un humain ou un chimpanzé. Ce serait donc plus complexe que cela, la différence se situerait plutôt au niveau de disparités dans l’expression des gènes qui fonctionnent en réseaux.

Les grands singes ont-ils aussi une culture ?

É. H. Oui, cela a été démontré. Dans notre unité de recherche, ma collègue primatologue Shelly Massi a montré que le fait d’utiliser deux mains pour casser des pierres n’est pas spécifiquement humain et qu’on trouve aussi ce geste chez les gorilles : il appartient à la culture de ces singes. Sabrina Krief, de la même unité, a quant à elle montré que les chimpanzés pratiquaient l’automédication en utilisant certaines plantes, dans la mesure où elle y a effectivement trouvé des substances actives efficaces. Des groupes de chimpanzés ont également des comportements distincts pour l’épouillage, la manière d’aller chercher la nourriture ou de la préparer. Ces comportements culturels spécifiques, qui ne se retrouvent pas d’un groupe à l’autre et ne s’expliquent pas par des différences environnementales, sont fascinants.

Les innovations culturelles se sont également révélées déterminantes dans l’évolution des premiers hominidés. Des préhistoriens, dont Sandrine Prat3, ont ainsi montré que les premiers outils trouvés dans la lignée humaine, au sens large, existaient bien avant la lignée Homo et étaient contemporains des australopithèques.

La manière de se déplacer des hominidés, ou plutôt la façon dont elle a évolué, se révèle bien plus complexe qu’on ne le pensait il y a quelques décennies. Pourquoi ?

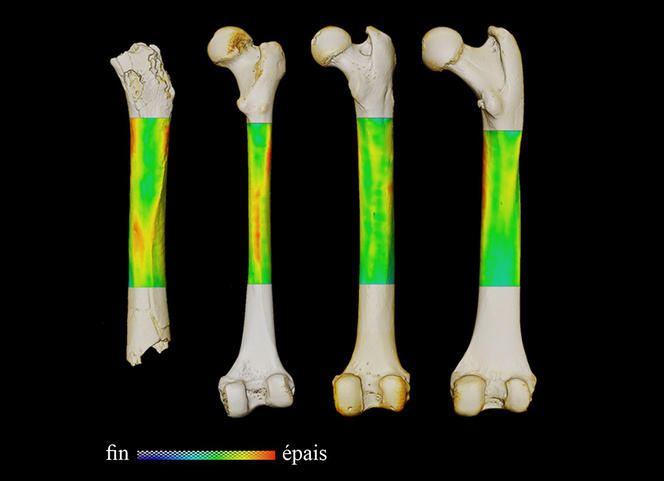

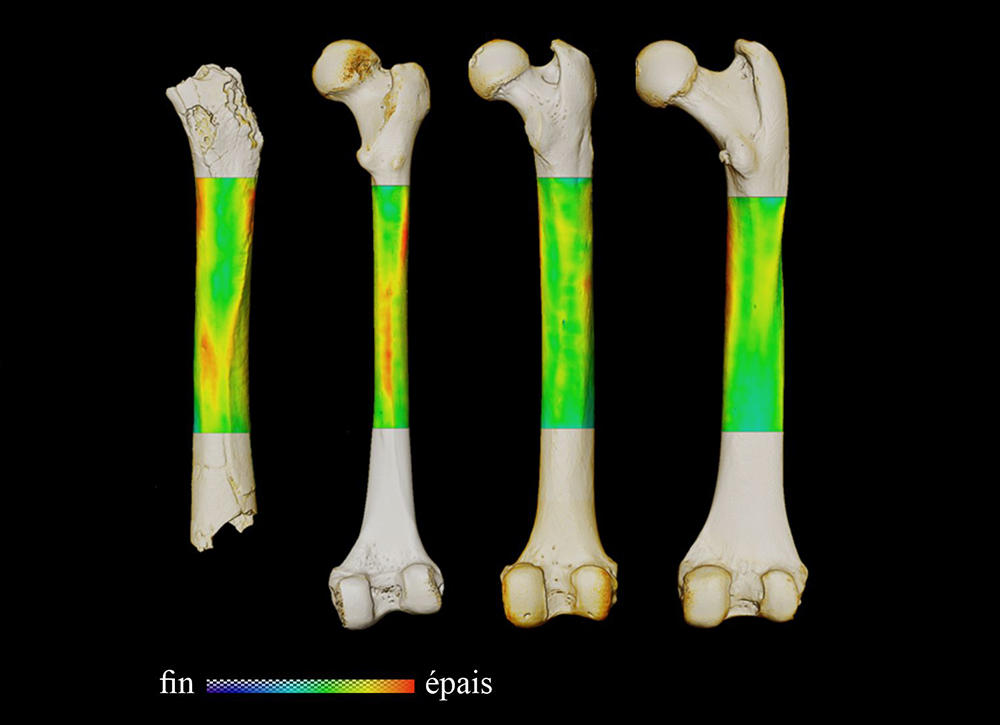

É. H. On sait désormais que la locomotion des chimpanzés sur deux pattes ou quatre pattes en marchant sur leurs articulations n’est qu’une spécialisation. Quand on remonte à l’ancêtre commun, on trouve en effet quelque chose d’intermédiaire entre bipède et non bipède. Il s’agit en fait d’un critère quantitatif et non qualitatif : c’est la quantité de temps passé sur deux pattes qui varie d’une lignée à l’autre. Ainsi le « fémur de ToumaïFermerIl est nommé ainsi car il a été trouvé au Tchad en 2001 près de « Toumaï », surnom d’un crâne qui permit de décrire "Sahelanthropus tchadensis". Du haut de ses 7 millions d’années, cette espèce est considérée comme la plus ancienne représentante de l’humanité. Resté une énigme pendant vingt ans, l’analyse de la structure de ce fémur, réalisée par une équipe impliquant des chercheurs du laboratoire Palevoprim (CNRS/Université de Poitiers) et leurs partenaires tchadiens, a récemment permis de renforcer l’hypothèse de la bipédie de Sahelanthropus. Cette bipédie coexistait en milieu arboricole avec une quadrupédie assurée par des prises fermes de la main, différant clairement de celle des gorilles et des chimpanzés », trouvé au Tchad en 2001, montre qu’il était bipède habituel, mais pas uniquement, il était aussi arboricole et quadrupède.

Un moment déterminant dans l’évolution humaine a eu lieu il y a environ 2 millions d’années, quand le premier hominidé (Homo erectus ou Homo habilis, on l’ignore) est sorti d’Afrique. On le sait grâce à la découverte de la mandibule de Dmanissi en 1991, dans l’actuelle Géorgie, site majeur sur lequel a beaucoup travaillé Dominique Grimaud-Hervé, paléo-anthropologue au laboratoire Histoire naturelle de l’Homme préhistorique4.

À cette époque, la lignée Homo est devenue essentiellement bipède. La forme du bassin a changé, le canal pelvien (par où passe le bébé à la naissance) s’est resserré, tandis que la taille du cerveau et donc du crâne augmentent… C’est le fameux paradoxe obstétrical qui rend les accouchements complexes. Par sélection naturelle, une naissance plus immature est alors davantage favorisée dans notre espèce que chez les autres. Si bien que le petit humain, à la naissance, ne possède que 25 % de la taille finale de son cerveau, contre 40 % chez le chimpanzé ! Notre cerveau continue de se développer après la naissance pendant une période beaucoup plus longue que les autres espèces, lors d’un indispensable apprentissage par interactions sociales, fondamental dans la construction de l’individu.

On a souvent dit que le langage articulé était le propre de Sapiens. Est-ce vraiment le cas ou l’homme de Néandertal en était aussi pourvu ?

É. H. Notre espèce a une faculté de langage exceptionnelle qu’on ne retrouve chez aucune autre. Selon moi, ça fait partie des traits importants qui expliquent le succès évolutif de Sapiens. Mais la capacité de langage ne se réduit pas à des capacités anatomiques. Dès qu’on observe une capacité à concevoir des symboles, représenter des concepts – ce qui était le cas chez Néandertal mais aussi chez Erectus –, il est vraisemblable d’imaginer que les individus avaient un langage.

Les branches de Sapiens et de Néandertal ont divergé il y a 600 000 ans. Quelles sont leurs différences génétiques ?

É. H. De manière surprenante, la recherche a montré qu’il n’y a pas tant de gènes fortement différents entre les deux espèces : seuls une soixantaine d’entre eux varient systématiquement, c’est-à-dire que tous les Néandertal portent des mutationsFermerErreurs lors de la copie de l’ADN, ne serait-ce que d’un ou deux nucléotides, ou « lettres ». identiques que l’on ne retrouve pas chez les Sapiens. À présent, les chercheurs essayent de comprendre les effets de ces différences, même si chez Sapiens, on a toujours du mal à comprendre à quoi servent certains gènes… Sans compter qu’on sait maintenant que tous les gènes s’expriment en réseaux et interagissent les uns avec les autres. Il reste beaucoup à découvrir à ce sujet…

Pourquoi parle-t-on aujourd’hui d’un « buissonnement » de l’évolution ?

É. H. Parce que les avancées génétiques ont notamment montré qu’il y a eu des croisements entre Sapiens et Néandertal, Sapiens et Denisova, et aussi entre Néandertal et Denisova. C’est un buissonnement avec de nombreuses branches qui se croisent. Les analyses des chercheurs de l’Institut Max Planck sur une phalange découverte en 2008 dans la grotte de Denisova, en Sibérie, ont été déterminantes en la matière : elles ont permis de découvrir une nouvelle lignée humaine, celle de Denisova. En analysant l’ADN dans les terres de la grotte, ils ont aussi pu proposer un scénario de 100 000 ans d’histoire du peuplement de cette grotte. Au début y vivaient des Néandertaliens, puis des Néandertaliens et des Dénisoviens. Le climat se réchauffe ensuite et, sans qu’on sache pourquoi, il ne reste plus que Néandertal. Denisova revient, puis Néandertal n’est plus là et, à la fin, cohabitent Néandertaliens, Denisoviens et Sapiens. Les recherches sur ce site archéologique majeur ont été possibles grâce à des développements technologiques extraordinaires et aux millions d’euros investis.

L’émergence puis l’évolution de notre espèce, suivies de son expansion hors d’Afrique, sont-elles une suite d’adaptations ?

É. H. Les recherches montrent bien que les lignées Homo ont établi des réseaux de populations qui ont chacune réalisé des petites innovations et des échanges génétiques et culturels permettant, in fine, l’émergence d’une nouvelle espèce. Mais à l’heure actuelle, l’histoire que l’on peut reconstituer est fragmentaire car, en Afrique, on ne trouve des restes humains que là où leur conservation est possible, à savoir sous un climat sec. Cela nous limite à la vallée du Rift, au Tchad, à l’Afrique du Sud et au Maroc.

La migration est-elle constitutive de notre espèce ?

É. H. Oui, mais ça ne veut pas dire que tout le monde migre. Notre génome révèle à la fois ces histoires de migration mais aussi des adaptations locales, avec des populations stabilisées sur plusieurs milliers d’années. Pourquoi Sapiens a-t-il autant bougé ? Je ne vois pas de raison climatique, ni écologique car nous étions alors très peu nombreux et il n’y avait pas de pénurie de nourriture qui aurait justifié notre sortie d’Afrique. Je crois que ce n’était tout simplement pas volontaire et que notre espèce a migré sans s’en rendre compte, faisant quelques kilomètres par génération, et finissant par coloniser l’ensemble de la planète, en allant voir « de l’autre côté de la colline », par curiosité. Seuls certains lieux ont nécessité une réelle adaptation des points de vue technologique et biologique, car l’être humain a la faculté d’être étonnamment généraliste.

Ces voyages ont-ils eu des répercussions dans notre diversité génétique ?

É. H. Oui, car cela a limité les différences entre les populations. Songez que deux humains pris au hasard sur la planète sont génétiquement identiques à 99,9 % ! De petites différences peuvent tenir à des adaptations locales : par exemple, les habitants du plateau tibétain ont une adaptation génétique à l’altitude, notamment grâce à des gènes hérités de l’homme de Denisova. Mais depuis notre sortie d’Afrique, la seule différence génétique qui se traduit par une importante différence phénotypique (c’est-à-dire un trait observable), c’est la couleur de peau. Celle-ci correspond à une adaptation à l’ensoleillement. Dans les zones où il est fort, il vaut mieux avoir une peau foncée qui protège des désagréments apportés par certains rayons UV.

Une fois hors d’Afrique, pensait-on, Sapiens aurait rencontré des environnements avec des ensoleillements moins forts, en Europe ou en Chine continentale par exemple, entraînant une sélection des couleurs de peau plus claires qui permettent de mieux assimiler la vitamine D grâce aux UV-B5. Mais certaines études d’ADN ancien montrent que ce ne serait pas aussi simple. On retrouve en effet les différentes mutations génétiques qui codent pour une couleur de peau foncée jusqu’à une période étonnamment récente en Europe. C’est par exemple le cas dans le génome d’une jeune femme morte il y a 6 000 ans et retrouvée au Danemark. Il s’avère en fait que l’adaptation à un ensoleillement plus faible par une couleur de peau plus claire est d’autant plus importante que l’alimentation est pauvre en vitamine D.

La sélection d’une couleur de peau plus claire en Europe s’est donc certainement produite lors du passage à une alimentation moins riche en vitamine D, au Néolithique, que les préhistoriens situent entre - 6 000 et - 3 000 en Europe. Ce qui signifie que, en l’état actuel des connaissances, l’Européen typique d’avant le Néolithique, il y a entre 40 000 et 5 000 ans, était plutôt de peau foncée, voire noir. Avec des yeux bleus, car une autre mutation nous indique qu’en Europe du Nord et de l’Ouest, c’était très fréquent.

Comment travaillez-vous sur le terrain ?

É. H. En Afrique centrale, je m’appuie sur les ethnologues de mon unité qui travaillent dans la région depuis plus de vingt ans. Ces personnes ont une connaissance des populations, ont accès aux autorités et elles connaissent des homologues sur place. Cela permet de mener des enquêtes interdisciplinaires bien préparées. En Ouzbékistan, je travaille dans les villages avec des chercheurs de l’Académie des sciences. En Sibérie, je me suis aussi appuyée sur un ethnologue de mon unité, Boris Chiclo, parti en amont pour trouver des interlocuteurs locaux. Nous formons toujours des équipes mêlant des chercheurs en sciences humaines et en biologie.

Certaines populations se sont très peu déplacées sur de longues périodes. Quels exemples a-t-on de leur « rencontre » avec d’autres peuples arrivant dans leur région ?

É. H. En Asie centrale, les Yaghnob, derniers locuteurs de l’indo-iranien de l’est, langue des marchands le long de la route de la soie, sont restés relativement stables depuis plus de 3 000 ans. Mais il y a aussi eu beaucoup de migrations dans cette zone du globe, notamment avec l’arrivée des peuples dits « turcs » il y a 2 000 ans. D’autres populations, qui étaient là auparavant, se sont mélangées plus ou moins fortement avec des populations du plateau iranien. Tandis qu’en Amérique du Sud, les populations de la Terre de Feu ont un phénotype très différent des autres populations du continent. Elles sont issues de la grande arrivée des Sapiens en Amérique, autour de 15 000 ans, par le détroit de Béring. D’ailleurs, on sait maintenant qu’il y a eu une phase assez longue, de plusieurs millénaires, de stabilité du peuplement dans le détroit, qui était devenu une zone de refuge au moment de la grande glaciation.

Quels résultats permettent de démontrer qu’il y a eu de nombreux mélanges en Europe ?

É. H. En 2015, un article majeur6 montrait que la population d’Europe était issue d’un mélange de plusieurs grandes vagues de peuplement. D’abord les premiers chasseurs-cueilleurs, arrivés il y a 40 000 ans, puis les populations néolithiques qui ont amené l’agriculture depuis l’Anatolie il y a 8 000 ans et, enfin, une troisième vague, à l’âge du bronze, dite des « Yamnayas », venue de la steppe autour de la mer Caspienne il y a 5 000 ans. Cette vague-ci de migration s’avère aussi importante dans notre génome que les précédentes, mais elle n’avait pas touché certaines populations, notamment les populations de Sardaigne. Or en 1991, on avait retrouvé une momie du Néolithique dans les Alpes : Ötzi. En comparant son ADN avec celui des populations modernes européennes, on a remarqué que cet homme ressemblait aux populations sardes. La proximité d’Ötzi avec ces peuples s’expliquait donc principalement par le fait qu’il ait vécu avant les migrations des Yamnayas.

À quoi sert-il de comprendre les interactions entre évolution biologique et culture ?

É. H. Tout groupe humain a envie de se différencier de son voisin, de là naissent des différences culturelles. Et on peut par exemple comprendre les facteurs culturels qui ont entraîné des différences génétiques entre groupes humains. Prenons l’Asie centrale, la langue y a un effet majeur : on préfère se marier avec quelqu’un qui vit à 2 000 kilomètres mais parle la même langue, plutôt qu’une personne du village d’à côté qui parle un idiome différent. La manière de se marier et les normes sociales, telles que le nombre d’enfants par famille, favorisent aussi des différences. D’autres variations tiennent à des choix culturels liés à l’alimentation. Par exemple, les Inuits, qui ont une alimentation riche en oméga 3, ont sélectionné au fil des générations une mutation qui leur permet de mieux digérer ce type de lipides.

Les recherches du paléo-anthropologue Yves Coppens, décédé le 22 juin dernier, vous ont-elles inspirée au long de votre parcours ?

É. H. Il étudiait des périodes plus anciennes et des objets différents, mais j’admirais sa capacité à intégrer les nouveaux résultats de la recherche, même quand ils n’allaient pas dans le sens de ce qu’il pensait. C’est un état d’esprit particulièrement crucial dans une science en mouvement. Il m’a beaucoup apporté humainement et je partage son souci de la diffusion des connaissances.

Origines, migrations, cultures, gènes… Vos travaux sont au cœur de nombreuses questions sociétales très débattues. Comment les diffusez-vous au grand public ?

É. H. J’ai notamment travaillé sur l’exposition « Nous et les autres – Des préjugés au racisme » en 2017/2018 au musée de l’Homme. J’étais alors commissaire scientifique générale de la rénovation de cette institution. Nous avons réfléchi aux connaissances qu’on pouvait apporter en s’associant avec des historiens et des sociologues sur les questions de société comme le racisme. J’essaie aussi de trouver le temps pour rédiger des ouvrages aussi accessibles que possible. Mon livre L’Odyssée des gènes avait pour objectif de montrer que nous avons tous des ancêtres migrants. Une question définitivement d’actualité. ♦

À lire

– La Vie secrète des gènes, É. Heyer, Flammarion, 2022, 160 p.

– L’Odyssée des gènes, É. Heyer, Flammarion, 2020, 388 p.

– On vient vraiment tous d’Afrique ?, É. Heyer et C. Reynaud-Paligot, Flammarion, 2019, 144 p.

– Une belle histoire de l’Homme, É. Heyer (dir.), préface de Y. Coppens, Flammarion, 2015, 144 p.

- 1. Directrice de l’unité Éco-anthropologie (CNRS/Muséum national d’histoire naturelle-MNHN) et professeure d’anthropologie génétique au MNHN.

- 2. Unité CNRS/MNHN.

- 3. Chercheuse au Groupe interdisciplinaire Grand Rift Africain du CNRS.

- 4. Unité CNRS/MNHN/Université de Perpignan Via Domitia.

- 5. Leur action permet la métabolisation par le foie d’une forme particulière de la vitamine D, commune dans le sang, et transformée par le rein en la forme active de la vitamine.

- 6. “Massive migration from the steppe was a source for Indo-European languages in Europe”, Haak et al., Nature, 522, 207, 2015.

Voir aussi

Auteur

Spécialisé dans les thématiques liées aux religions, à la spiritualité et à l’histoire, Matthieu Sricot collabore à différents médias, dont Le Monde des Religions, La Vie, Sciences Humaines ou encore l’Inrees.