Vous êtes ici

« Biodiversité : il n’est pas trop tard pour agir »

Cet entretien est paru dans le numéro 10 de la revue Carnets de science, en vente en librairies.

La crise de la biodiversité, dont vous décrivez les prémices dans votre livre À l'aube de la 6eextinction, ne provient-elle pas de notre manière de voir et de comprendre le monde ? Alors que nos lointains ancêtres chasseurs-cueilleurs se pensaient comme immergés dans la nature, ne nous sommes-nous pas extraits de la nature, « dé-naturés » ?

Bruno David1. Le fait est que, depuis des millénaires, nous avons tendance à nous percevoir comme extérieurs et supérieurs au reste de la nature. La conscience que nous avons de nous-mêmes, contrairement au platane planté par Buffon en 1785, que j’aperçois de mon bureau du Muséum et qui ne sait pas qu’il existe, nous a amenés à nous dire qu’il y a nous, les humains, d’un côté, et tous les autres êtres vivants, de l’autre. À cause de ce dualisme Homme-Nature encore trop prégnant, notre empreinte sur la planète n’a cessé de s’intensifier. Tant que nous étions 500 millions sur Terre, il n’y avait pas de problème majeur. Notre impact était limité et localisé. Mais aujourd’hui que nous sommes près de 8 milliards, la pression que nous faisons subir à la biodiversité est beaucoup plus forte, sachant que l’empreinte écologique d’un Américain du Nord est nettement supérieure à celle d’un Européen ou d’un Africain (l’écart est de 7 à 4 et à 1).

Alors que les cinq vagues d’extinctions massives que la Terre a connues au cours des 500 derniers millions d’années ont toutes été causées par un événement naturel comme un volcanisme important ou l’impact de météorites, la crise actuelle a pour origine certains comportements d’une espèce de bipèdes à sang chaud plutôt nombreux : Homo sapiens. Plus exactement, cette crise est multifactorielle. Comme dans Le Crime de l’Orient-Express, il y a plusieurs coupables, tous liés à l’Homme : la démographie galopante, l’étalement urbain synonyme d’artificialisation des sols, la surexploitation des ressources océaniques, l’agriculture intensive, la déforestation, les pollutions en tous genres, l’introduction d’espèces invasives, le changement climatique…

N’y a-t-il pas quelque absurdité à vouloir préserver toutes les espèces animales et végétales, y compris celles qui nous menacent ?

B. D. Se poser cette question est légitime, mais penser que l’on pourrait dresser une liste des espèces « utiles » et négliger les « inutiles », quitte à ce qu’elles disparaissent complètement, dénote une méconnaissance du fonctionnement du système vivant. On peut comparer la biodiversité, c’est-à-dire tout à la fois la diversité des gènes, des espèces et des écosystèmes qui constituent le « tissu vivant » de notre planète, à la tour Eiffel. Enlevez quelques rivets (l’équivalent d’individus) et quelques poutrelles (l’équivalent d’espèces) : rien ne bougera. Retirez-en d’autres : rien de grave là encore ne se produira. Mais une fois atteint un certain seuil à partir duquel il ne sera plus possible de revenir en arrière, l’ensemble s’effondrera.

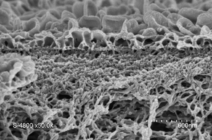

Or, sans les autres êtres vivants, nous ne pourrions tout simplement pas vivre. Nous respirons grâce à l’oxygène produit par le vivant. Nous mangeons grâce au vivant. Nous digérons grâce au vivant (le microbiote intestinal). Nous nous soignons grâce au vivant. Notre peau est protégée grâce au vivant (la flore bactérienne qui vit à la surface du corps constitue une sorte d’armure invisible), etc. Sans oublier que l’extinction d’une espèce signe une fin irréversible. Éthiquement, nous n’avons pas le droit de priver nos descendants de la présence de telle ou telle espèce sur le globe. Ce serait comme aller au Louvre et y brûler les tableaux qui ne nous plaisent pas. Et tant pis pour les générations suivantes !

Il faut marteler que nous ne sommes que l’une des millions d’espèces biologiques présentes sur Terre et que chacune d’entre elles a un rôle à jouer.

Combien d’espèces, à l’instar du dodo de l’île Maurice, se sont-elles totalement éteintes en quelques siècles ?

B. D. Très peu. Les extinctions vraiment constatées sont de l’ordre de 1 à 3 % dans chaque groupe (oiseaux, mammifères, amphibiens…), au grand maximum 10 à 12 % selon les projections les plus pessimistes. Seule une petite partie de la biodiversité a été détruite, alors que chaque grande crise du passé géologique s’est traduite par 75 à 80 % d’extinctions. Nous ne sommes donc qu’à l’aube d’une extinction de masse, d’où le titre de mon livre. Pas à midi, pas le soir, disons vers 7-8 heures du matin. Le vrai problème, c’est que les aiguilles de la pendule tournent très, très vite : 100 à 1 000 fois plus vite que lors des précédents épisodes. Quand on extrapole les données recueillies depuis deux siècles, on obtient un taux d’extinction de 8 000 % pour les mammifères. Jamais la biosphère n’a foncé à pareille allure en direction d’une crise.

En mai 2019, la Plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques (IPBES, l’équivalent, pour la biodiversité, du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat) a annoncé que, dans les prochaines décennies, 500 000 à 1 million d’espèces allaient décliner et, à terme, être menacées d’extinction.

L’érosion de la biodiversité accroît-elle le risque de voir éclater de nouvelles pandémies comparables au Covid-19 ?

B. D. Sans jouer les Cassandres, on peut répondre oui en raison de la règle appelée « Kill the winner » (« Que le vainqueur meure »). Cette règle qui prévaut dans le monde des pathogènes dit que ces derniers se tournent de préférence vers les espèces dominantes, les formes biologiques qui ont le plus de succès, simplement parce qu’elles « offrent plus à manger » si je puis dire.

Plus la biodiversité est riche, plus les pathogènes infectent des espèces différentes et plus ils nous épargnent. À l’inverse, plus nous serons nombreux, plus la déforestation nous rapprochera d’espèces sauvages, plus nous consommerons de viande de brousse, plus nous pratiquerons l’élevage intensif qui offre des conditions idéales à l’éclosion et à la propagation de nouveaux pathogènes, et plus nous nous désignerons nous-mêmes comme le « winner » aux yeux des virus.

Autrement dit, plus nous porterons atteinte à la biodiversité et plus la probabilité que des zoonoses se déclenchent et se propagent augmentera. Altérer des écosystèmes qui ont mis des millions d’années à se construire, c’est se coller une grosse cible sur le dos.

Votre essai n’est ni désespéré ni désespérant. Vous accordez « une place raisonnable à l’optimisme » Pour quelle raison ?

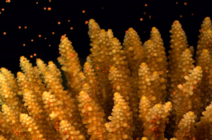

B. D. La capacité de résilience des écosystèmes est étonnante. La biodiversité cicatrise relativement bien et relativement vite tant que l’on n’a pas dépassé la limite qui fait basculer un écosystème vers un nouvel équilibre. Ce qui veut dire que si l’on agit, les effets positifs apparaissent en peu de temps. On peut prendre l’exemple du thon rouge de Méditerranée, au bord de l’extinction à la fin des années 2000. Des quotas de pêche drastiques et des mesures de protection ont été adoptés et ont permis aux stocks de se reformer. En Thaïlande, fermer les plages de Maya Bay pendant quelques mois a suffi pour que les requins à pointe noire reviennent croiser à proximité du rivage. Autre exemple : une marée noire est un accident terrible, le littoral est ravagé, mais dix ans après, il n’y a plus aucune trace de cette catastrophe. La biodiversité marine s’est reconstituée.

Que faut-il faire, concrètement, pour contrecarrer l’appauvrissement de la biodiversité qui interroge l’avenir même des sociétés humaines ?

B. D. Je ne veux pas donner des leçons, dire : « Attention ! Il faut impérativement faire ceci ou surtout ne pas faire cela ». Je dresse un constat : la pression que nous exerçons sur le vivant est excessive et il devient urgent de rectifier le tir en veillant évidemment à ce que les mesures prises soient socialement acceptables pour ne pas courir le risque d’un raidissement des populations, comme l’ont montré les mouvements des « bonnets rouges » ou des « gilets jaunes » dans notre pays.

En outre, ma conviction est que nous ne devons pas nous imaginer que notre technophilie, grâce à laquelle le rover Perseverance s’est posé récemment sur Mars, une prouesse fascinante qui me remplit d’admiration, pourrait nous permettre d’agir sur le vivant comme on agit sur une machine. Ce serait faire injure à l’hypercomplexité de la planète et de sa biosphère. De même, on ne pourra pas se contenter d’une logique de territoires où la faune et la flore seraient protégées à 100 % et en dehors desquels tout ou presque serait permis.

Pour arrêter de dilapider notre capital « Terre », changer nos comportements les plus « prédateurs » sera indispensable. Je compte beaucoup sur la mobilisation individuelle. Tout geste même minime accompli par des millions d’individus finit par produire un effet important. Stopper l’accroissement démographique va aussi s’avérer nécessaire, le rythme actuel d’un milliard d’humains de plus tous les treize ans étant incompatible avec une Terre décemment habitable. Espérons que cela se fasse naturellement, ce qui n’est pas du tout à exclure car, dans ce domaine très intime, toute ingérence autoritaire est à rejeter avec la plus grande fermeté. La trajectoire actuelle sur laquelle Homo sapiens inscrit la planète est certes délétère, mais elle n’est pas une fatalité. Il n’est pas trop tard pour agir, chacun à l’aune de ce que sa situation personnelle lui permet de faire. Alors, agissons en limitant les facteurs de pression et la biodiversité, notre patrimoine commun, réagira positivement. ♦

À lire

À l’aube de la 6e extinction. Comment habiter la Terre, Bruno David, Éd. Grasset, janvier 2021.

- 1. Paléontologue, spécialiste de l’évolution et de biologie marine, Bruno David est président du Muséum national d’histoire naturelle. Directeur de recherche au CNRS, il a aussi dirigé l’unité Biogéosciences (CNRS/Université de Bourgogne Franche-Comté).

Voir aussi

Auteur

Philippe Testard-Vaillant est journaliste. Il vit et travaille dans le Sud-Est de la France. Il est également auteur et coauteur de plusieurs ouvrages, dont Le Guide du Paris savant (éd. Belin), et Mon corps, la première merveille du monde (éd. JC Lattès).