Vous êtes ici

« La sobriété ne peut pas reposer seulement sur les individus »

Qu’est-ce que la sobriété dont on nous parle beaucoup depuis quelques mois ? Comment la définir ?

Sophie Dubuisson-Quellier1. Tout dépend sous quel angle on envisage la notion. L’arrivée du concept de « sobriété » dans le discours public est très récente et très rapide. Il y a quelques mois encore, le terme était considéré comme tabou car il évoquait l’écologie punitive. La sobriété à laquelle les Français sont appelés aujourd’hui, et les Européens plus largement, s’est imposée dans un contexte particulier, qui est un contexte de crise énergétique lié à la guerre en Ukraine ; il s’agit d’une modération des consommations d’énergie, qui vise surtout le consommateur final et repose sur la responsabilisation des individus.

Mais en réalité, la notion de sobriété existe dans la recherche en sciences sociales depuis une vingtaine d’années déjà. Elle a fait l’objet de nombreux travaux, principalement chez les chercheurs anglo-saxons, sous le terme de « sufficiency » – un concept repris par le rapport du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (Giec) pour la toute première fois en 2022, et qu’on pourrait traduire par « ce qui est suffisant », « ce qui suffit ».

Que recouvre ce terme de « sufficiency », qui sonne différemment de sa traduction française de « sobriété » ?

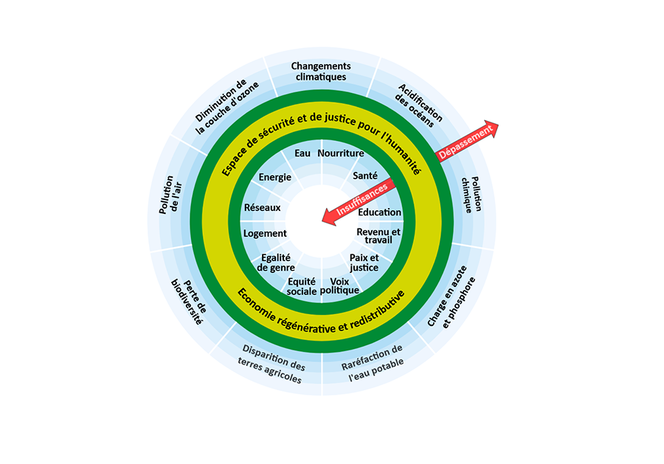

S. D.-Q. Dans la littérature scientifique, la sufficiency concerne la modération de la consommation, mais aussi, plus en amont, de nouvelles orientations de la production et des services. Elle pose la question de la soutenabilité de notre mode de vie, de ce qui est « suffisant » ou « assez » (« enough »), et suggère l’introduction de limites. Plusieurs modèles ont été développés en ce sens, comme le modèle du « Donut » proposé par l’économiste Kate Raworth. Avec des limites basses, qui sont le socle minimum correspondant à la satisfaction des besoins de l’individu et à une vie décente, et des limites hautes, qui figurent le plafond à ne pas dépasser afin de préserver les ressources et l’habitabilité de notre planète (voir schéma ci-dessous). Le « suffisant » se trouverait entre ces deux limites.

La notion de sufficiency va bien au-delà de la gestion conjoncturelle d’une pénurie d’énergie. Elle suppose de redéfinir les niveaux de besoins et de bien-être, et pose la question des modalités à utiliser pour décider de ce qui est suffisant et de ce qui est de l’ordre du « trop ». Les questions de sobriété, on le voit, relèvent d’un problème d’organisation sociale avant tout – une notion absente de la réflexion actuelle en France. Elles posent aussi un vrai problème de démocratie : derrière, se profile la question de la juste répartition de ressources limitées, dans des sociétés déjà profondément inégalitaires.

En quoi les inégalités sociales sont-elles un frein à la sobriété ?

S. D.-Q. Changer de comportement suppose que les individus aient le choix entre plusieurs options. Or on sait qu’en fonction de son niveau de revenu, de l’endroit où l’on habite, les décisions que l’on prend sont en réalité extrêmement contraintes. Prendre moins sa voiture demande qu’on ait accès à des alternatives : marche à pied, vélo, ou transports publics par exemple, ce qui est faisable en centre-ville, mais l’est beaucoup moins lorsqu’on habite en zone rurale. De même, lorsqu’on est locataire d’un logement mal isolé et doté d’un mode de chauffage dépendant des énergies carbonées, on n’a pas vraiment le choix de faire autrement. La recommandation actuelle de limiter la température à son domicile à 19 °C peut ainsi sembler pesante pour les 20 millions de personnes qui vivent dans la précarité énergétique et n’atteignent pas ces 19 °C l’hiver.

Aujourd’hui, on fait beaucoup reposer la transition énergétique sur la bonne volonté des individus. Pourtant, la recherche en sociologie montre bien que les contraintes qui pèsent sur chacun d’entre nous sont très inégales, et conditionnent fortement notre capacité à agir. C’est pourquoi les travaux sur la sufficiency insistent sur le fait que les dimensions de justice sociale doivent être au cœur des politiques de sobriété. Cela implique d’engager des actions structurelles comme la rénovation énergétique des bâtiments, notamment, afin que les changements de comportements soient véritablement accessibles à tous.

Au-delà de la question centrale des inégalités, comment atteindre la sobriété dans nos sociétés dites « de consommation » ?

S. D.-Q. C’est ce qui s’appelle une injonction contradictoire : on nous demande d’être sobres dans une société qui est tout entière organisée autour de l’abondance. Les gains de productivité réalisés depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale ont servi majoritairement à accroître la production, jusqu’à atteindre une situation dans laquelle les industriels ont plus de produits à offrir que de consommateurs en face. Pour écouler ces produits en surnombre sur des marchés saturés, les entreprises mettent toujours plus d’argent dans les techniques de vente – le marketing, la publicité, et plus récemment, l’intelligence artificielle – et se retrouvent à devoir produire encore plus, pour absorber ces coûts et maintenir un prix de vente abordable.

C’est un système effréné, extrêmement énergivore, qu’on ne sait pas arrêter. Introduire ici ou là un peu de sobriété ne changera pas grand-chose. D’autant que l’action publique encourage de manière récurrente cette consommation de masse : pensons aux primes à la casse sur l’automobile ou aux politiques de relance économique après le choc du Covid...

Les efforts que chacun de nous peut faire, à son petit niveau, servent-ils à quelque chose ?

S D-Q. Il est important que les individus s’engagent dans la transition et qu’ils disposent d’ordres de grandeur pour le faire. Mais tout ne peut pas reposer sur eux : des petits gestes additionnés les uns aux autres ne feront jamais une lame de fond. De plus, on risque avec cette politique des petits gestes, des petits pas, de décourager par l’absence de résultats probants les personnes qui consentent déjà aujourd’hui des efforts importants, soit par conviction, soit parce qu’elles sont soumises à des contraintes fortes. C’est le collectif qui mettra en mouvement les individus, en se donnant des objectifs clairs et des moyens pour les atteindre, pas l’inverse.

Quel est le bon niveau collectif pour agir selon vous ?

S. D.-Q. Les autorités publiques – gouvernement, collectivités territoriales – ont un rôle crucial à jouer, en agissant sur le cadre réglementaire et en montrant une direction, en planifiant et en organisant la transition. Mais d’autres niveaux d’action sont possibles, dans les entreprises et les organisations professionnelles, dans les associations de quartier, les copropriétés, etc. Chacun de ces collectifs peut réfléchir à ses usages et produire de nouvelles normes.

Dans le monde de la recherche, par exemple, nous sommes amenés à prendre régulièrement l’avion, pour assister à des colloques internationaux notamment. Est-ce à chaque chercheur de s’interroger sur ses pratiques, ou bien ne pourrait-on pas en discuter tous ensemble ? Réfléchir au niveau collectif ne signifie pas forcément édicter une règle unique pour tous : on pourrait ainsi considérer que de jeunes chercheurs en début de carrière ont davantage besoin de voyager pour rencontrer leurs pairs.

La société ne bougera que si nous sommes sur une trajectoire collective, dans laquelle chacun prend sa juste part. Aujourd’hui, les autorités peuvent avoir l’impression que les contraintes qu’exige le changement climatique sont trop lourdes pour les individus ; mais en réalité, certains groupes sociaux, comme les agriculteurs, sont déjà dans des situations difficiles et ont besoin dès maintenant de ce changement collectif.

Sur cette question du changement climatique et de la nécessaire transition qu’il implique, on entend beaucoup les climatologues, et beaucoup moins les chercheurs en sciences sociales...

S. D.-Q. C’est vrai que nous sommes encore trop peu sollicités. Aujourd’hui, et c’est un énorme paradoxe, c’est aux climatologues que l’on pose les questions du changement social. Or s’ils sont très désireux d’impulser ce changement, ils n’ont pas forcément les outils conceptuels pour cela.

Les sciences du climat ont permis de comprendre les mécanismes et les impacts du changement climatique, mais ce changement climatique est dû aux formes matérielles et institutionnelles qu’ont prises nos organisations économiques : au caractère central qu’y tient le recours aux énergies fossiles, à la façon dont sont organisés les circuits financiers, aux choix d’aménagement des villes et des systèmes de transport, ou encore au mode de définition de nos objectifs de prospérité.

La transition passe par des changements profonds de nos organisations économiques, politiques et sociales, et nous avons besoin des sciences sociales – sociologie, science politique, économie, anthropologie... – pour la faire. ♦

A écouter :

Conférence de Sophie Dubuisson-Quellier à Sciences-Po : "Pourquoi nous consommons tant"

- 1. Directrice de recherche au CNRS, au Centre de sociologie des organisations (CNRS/Sciences Po Paris).

Voir aussi

Auteur

Journaliste scientifique, Laure Cailloce est rédactrice en chef adjointe de CNRS Le Journal et de la revue Carnets de science.