Vous êtes ici

COP15, un sommet pour enrayer la crise de la biodiversité

Tout le monde aujourd’hui connaît les « COP climat », ces conférences intergouvernementales consacrées à la crise climatique, au point même qu’on les désigne sous le raccourci de « COP », sans en préciser le thème. Qu’est-ce que la COP15, qui se tiendra à Montréal jusqu’au 19 décembre ?

Philippe Grandcolas. C’est la conférence intergouvernementale consacrée aux enjeux de biodiversité. Cette COP biodiversité se tient tous les deux ans dans le cadre de la Convention pour la diversité biologique (CBD, en anglais) signée après le Sommet de la Terre de Rio en 1992. La première COP biodiversité s’est tenue à Nassau, aux Bahamas, en 1994. La dernière, la COP14, s’est réunie en Égypte en novembre 2018. La COP15 devait initialement se tenir en Chine en 2020, mais le Covid en a décidé autrement : si l’événement est toujours organisé sous présidence chinoise, c’est Montréal, où se trouve le secrétariat de la Convention pour la diversité biologique, qui hébergera finalement l’événement.

Quelle est la différence entre la COP biodiversité et l'IPBES, la Plateforme intergouvernementale sur la biodiversité et les services écosystémiques ?

Ph. G. L’IPBES est à la biodiversité ce que le Giec est au climat : un groupe international d’experts chargé d’évaluer l’état des connaissances scientifiques sur l’évolution de la biodiversité, ses causes, ses impacts. Son dernier rapport1, publié en 2019, est aujourd’hui LA référence pour attester de la perte majeure de biodiversité à laquelle nous sommes aujourd’hui confrontés.

On parle aujourd’hui de crise climatique. Doit-on parler de crise de la biodiversité ?

Ph. G. Oui, c’est bien à une crise du vivant que nous sommes confrontés, mais elle ne date pas d’aujourd’hui. Depuis plus de cinquante ans, de nombreux scientifiques ont alerté sur le déclin de la biodiversité. Dans les années 2000, des travaux de synthèse scientifique ont permis de saisir l’ampleur du phénomène : le terme de 6e extinction est apparu.

Mais contrairement aux cinq extinctions de masse qui ont marqué l’histoire du vivant sur la Terre – dont la dernière, à la fin du Crétacé, a vu notamment le déclin et la disparition des dinosaures – nous ne sommes pas aujourd’hui face à une extinction provoquée par un événement d’origine volcanique, ou encore cosmique, comme la chute d’un astéroïde. Cette 6e extinction massive des espèces est uniquement provoquée par les activités humaines.

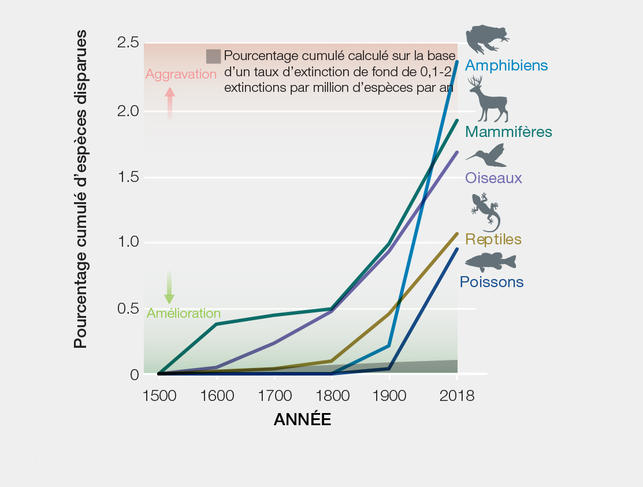

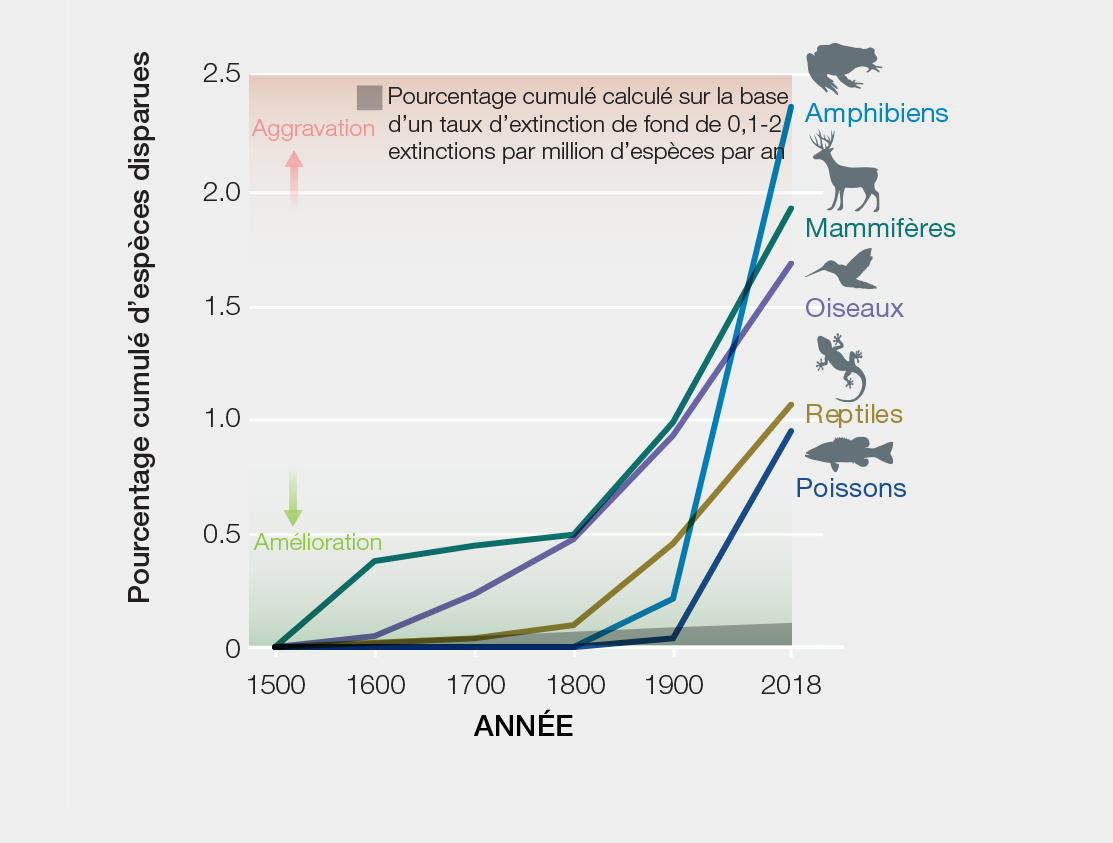

À quel rythme les espèces disparaissent-elles aujourd’hui ?

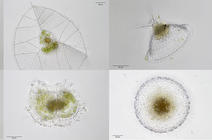

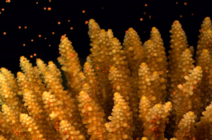

Ph. G. Selon les évaluations, de 2 à 10 % des espèces ont déjà disparu depuis les débuts de l’ère industrielle. Sur les 2,3 millions d’espèces aujourd’hui inventoriées, et les 8 à 10 millions présumées existantes (si l’on ne prend pas en compte virus, bactéries et archées), 1 million sont dans un état critique et menacées de disparition d’ici à la fin du siècle : 1/3 des poissons, 1/3 des coraux qui constituent les récifs, 40 % des espèces de batraciens, 25 % des espèces de mammifères, 35 % des espèces de conifères, pour ne citer que quelques exemples…

C’est un taux d’extinction 1 000 fois supérieur au taux normal de disparition des espèces, hors période d’extinction massive, et également beaucoup plus rapide que le taux d’extinction des crises précédentes. Et nous, les humains, sommes directement concernés : l’espèce humaine n’était en effet pas encore apparue lors de la dernière grande extinction, il y a 65 millions d’années...

Quelles sont les grandes causes d’érosion de la biodiversité ?

Ph. G. Elles sont au nombre de cinq. La perte d’habitats naturels, avec notamment la déforestation ou encore la disparition des zones humides, pour faire place à l’agriculture et aux autres activités humaines, est la première d’entre elles. La surexploitation des ressources, notamment la surpêche, en est une autre. Les pollutions sont également un facteur majeur : pesticides utilisés par l’agriculture intensive, engrais azotés, plastiques, sans oublier les milliers de molécules de chimie de synthèse rejetées dans la nature.

Le changement climatique menace aussi directement la biodiversité – pensons à la hausse de température des océans et à la menace qu’elle fait peser sur les écosystèmes coralliens, par exemple. Le lien entre climat et biodiversité est redoutable, car la perte de biodiversité a en retour un effet direct sur le réchauffement de la planète : quand on endommage la pompe à carbone biologique de l’océan, celui-ci perd de sa capacité à séquestrer le CO2 atmosphérique…

Quelle est la cinquième cause de la crise de la biodiversité ?

Ph. G. Il s’agit des espèces exotiques envahissantes : toutes les espèces animales et végétales qui sont amenées par l’humain dans d’autres territoires que leur territoire d’origine, volontairement ou involontairement, et entrent en compétition directe avec les espèces locales, voire finissent par les remplacer. C’est un phénomène en forte accélération avec l’explosion du transport aérien et maritime ces dernières décennies, dont le coût a été chiffré par les scientifiques : entre 1970 et 2017, les invasions biologiques ont coûté à nos sociétés 1 288 milliards de dollars. Par exemple, le moustique-tigre qui est en train de se répandre en France est potentiellement vecteur de maladies, comme la dengue, Zika et le chikungunya, tandis que le frelon asiatique arrivé il y a quelques années en Europe est une vraie menace pour les abeilles domestiques, notamment.

Certains cyniques vous rétorqueront qu’on peut très bien vivre avec moins d’espèces sur la Terre, et que la disparition d’une tourbière dans telle région, ou d’un batracien dans telle autre, ne changera pas la face du monde…

Ph. G. Ils se trompent. Au rythme auquel les espèces disparaissent, nous allons arriver à des écosystèmes extrêmement appauvris ou déstabilisés, qui n’assureront plus les services que nous prenons aujourd’hui pour acquis – par exemple, la captation du CO2 atmosphérique ou la pollinisation des cultures.

La perte d’habitat et la fragmentation des écosystèmes entraînent un autre risque très concret pour nous, les humains : celui de l’émergence de maladies nouvelles. Ces cinquante dernières années, on a enregistré 300 pics d’émergence de maladies infectieuses, un record. Plus l’interface entre animaux-réservoirs et humains augmente, plus les contacts se multiplient, et plus on augmente la possibilité d’un transfert de pathogène d’une espèce animale vers l’espèce humaine. En 2022, on a ainsi détecté chez un orpailleur en Guyane française une nouvelle maladie bactérienne véhiculée par des tiques, l’anaplasmose de Sparouine.

Quels grands sujets seront au menu des discussions de la COP15 ?

Ph. G. Ce sont des sujets très généraux, comme lutter contre la déforestation, diminuer les pollutions, ou encore restaurer les écosystèmes déjà endommagés. Les préconisations des précédentes COP en la matière n’ont pas été suivies, loin s’en faut. Vingt objectifs avaient été fixés lors de la COP d’Aichi au Japon, en 2010, pour la période 2011-2020, dont six à peine ont été atteints…

L’un des sujets les plus attendus de cette COP15 est l’augmentation de la surface des aires protégées à l’échelle de la planète, avec la volonté affichée de passer à 30 % d’aires marines et terrestres protégées - aujourd’hui seuls 10 % de la surface terrestre et 5 % des océans le sont. Il reste plusieurs écueils pour la mise en place de ces aires : le degré de protection notamment varie d’une aire protégée à l’autre, mais il vaut mieux 30 % que 10 % d’aires médiocrement protégées… Un autre enjeu fondamental est d’y associer les populations autochtones au lieu de les en exclure de manière scandaleuse, comme c’est souvent le cas.

Autre idée cruciale, au menu de ces discussions : la création d’un fonds mondial de financement, qui serait abondé par tous les pays en fonction de leurs revenus. Car en matière de protection de la biodiversité, l’argent reste souvent un facteur limitant ou contraignant : protéger, restaurer, sortir du modèle de l’agriculture industrielle, coûte beaucoup à de nombreux États.

Quels sont les possibles points d’achoppement de cette COP15 ?

Ph. G. De nombreux pays semblent s’accorder sur les grands principes, c’est sur leur mise en œuvre que les dissensus apparaissent. Car si ce sont les pays du Sud qui possèdent la biodiversité la plus riche et la plus menacée – la plupart des « hotspots » de biodiversité de la planète se situent en zone tropicale –, ce sont les pays du Nord qui détiennent les moyens financiers... Pourtant, dans un monde globalisé, rien n’est simple : de nombreux pays participent à la perte de biodiversité à distance, à travers par exemple la déforestation importée – une partie du soja destiné aux animaux d’élevage provient ainsi d’Amazonie – ou la vente dans le Sud de pesticides interdits sur notre propre sol, car considérés comme trop polluants.

Contrairement à la crise climatique, dont plus personne aujourd’hui ne semble douter, on a l’impression que ni le grand public ni les responsables politiques et économiques ne prennent la mesure de cette crise de la biodiversité…

Ph. G. Pour moi, la vraie différence entre la crise climatique et la crise de la biodiversité réside dans la perception des aléas. La multiplication des aléas liés au changement climatique, comme les sécheresses, les canicules ou les méga-feux, est bien visible et elle fait peur. Tandis que personne ne semble voir les aléas directement imputables à la perte de biodiversité, comme les nouvelles épidémies causées par la fragmentation des écosystèmes, ou l’ampleur de certaines inondations liées à la destruction des couverts végétaux... Il reste encore beaucoup de pédagogie à faire sur le sujet. C’est aussi l’intérêt de cette COP15 : communiquer sur les enjeux liés à la biodiversité, et bien les expliciter. ♦

Pour aller plus loin

Retrouvez notre dossier Espèces menacées : les scientifiques en alerte

Voir aussi

Auteur

Journaliste scientifique, Laure Cailloce est rédactrice en chef adjointe de CNRS Le Journal et de la revue Carnets de science.