Vous êtes ici

Françoise Gaill, la voix de l’océan

Temps de lecture : 16 minutes

(Cet entretien a été initialement publié dans le n° 12 de la revue Carnets de science)

Si la France créait un jour le titre d’« ambassadeur de l’océan », comme il existe depuis 2017 un « ambassadeur des pôles », alors Françoise Gaill serait la recrue idéale. Cette pionnière de l’exploration des environnements marins profonds, soutien indéfectible de l’aventure Tara, met désormais toute son énergie dans la défense de l’océan sur la scène internationale avec la Plateforme Océan & Climat. Mi-ONG mi-think tank, l’organisation qu’elle a cofondée et dont elle est la vice-présidente science depuis 2014, a milité pour inscrire l’océan au menu des discussions du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (Giec), dont il était curieusement absent, et fait le pont entre science et politique pour sauver un monde marin en sursis.

« L’océan est le dernier environnement naturel sur Terre à ne pas être complètement anthropisé, il est encore temps de le sauver », argumente avec conviction la scientifique passée des laboratoires de recherche aux conférences internationales. Elle sait de quoi elle parle : cette ancienne biologiste marine a passé quarante ans de sa vie sur mais aussi sous la surface des mers, pour mieux en comprendre le fonctionnement intime.

Rien ne prédestinait pourtant cette Parisienne de naissance, issue d’une famille d’intellectuels, à plonger tête la première dans la science. Inscrite au lycée en section « philo », c’est la rencontre avec une professeure de sciences naturelles « extraordinaire, qui parlait de la recherche et de la découverte avec tellement de passion » qui la décide à s’inscrire en biologie à l’université Pierre-et-Marie-Curie à Paris (aujourd’hui Sorbonne Université). Il faut dire que les sciences de la vie sont en plein bouillonnement en cette fin des années 1960, et font brutalement irruption dans le domaine des idées avec le code génétique, la révolution de la biologie moléculaire et l’attribution, en 1965, du prix Nobel de physiologie ou médecine au biologiste français Jacques Monod.

Une vie en mer

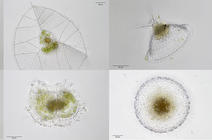

C’est un stage à la station de biologie marine de Roscoff (Finistère), en 1968, qui lui fait entrevoir « la beauté du vivant dans la mer », en même temps qu’elle la découvre sous le microscope. La même année, elle commence un job d’étudiant au Muséum national d’histoire naturelle « pour classer des bestioles », lequel Muséum lui propose l’année suivante de participer à sa toute première campagne océanographique dans l’Atlantique Nord. Le sort en est jeté : c’est l’océan et la recherche scientifique à laquelle elle ne se destinait pas forcément qui occuperont désormais sa vie. « J’ai eu la chance de démarrer au moment où la France lançait la recherche sur les environnements profonds, avec ce qui ne s’appelait pas encore l’Ifremer. »

Durant dix années, elle part un mois chaque été dans le golfe de Gascogne (entre la Bretagne et la côte Cantabrique en Espagne) à bord du navire océanographique Jean Charcot. « C’était une autre époque, se souvient la biologiste. Le commandant de ce magnifique bateau de 80 mètres jouait au bridge et choisissait qui dînait à sa table ! » Les méthodes des scientifiques aussi étaient bien différentes : « À l’époque, on n’hésitait pas à racler le plancher océanique au chalut pour y prélever des organismes, ce qui serait aujourd’hui totalement inconcevable. »

Pour la première fois, ces campagnes lèvent le voile sur la richesse des écosystèmes profonds, à plus de 2 000 mètres de fond, et mettent notamment au jour une famille d’ascidies jusqu’alors inconnue. Entre vertébrés et invertébrés, ces organismes marins présents dans tous les océans (parmi eux, les fameux « violets » bien connus des gastronomes marseillais) occupent une place très particulière dans l’évolution du vivant : si leur larve est dotée d’une colonne vertébrale, ces animaux régressent lors de leur développement jusqu’à ressembler au stade adulte à une « simple » outre dotée de deux orifices, buccal et anal. « C'est un des rares exemples d'involution, une évolution à l’envers en quelque sorte, témoigne la biologiste. La famille de Tuniciers (une sorte d’ascidies) qu’on a découverts étaient dotés d’un pied qui les fixait au fond et qu’on n’avait jamais vu auparavant. »

Ces animaux filtreurs d’eau seront le fil rouge de sa première décennie de recherche, depuis son entrée au CNRS en 1973, au sein du laboratoire de biologie des invertébrés marins, jusqu’à la découverte des sources hydrothermales dans les années 1980. « J'ai diversifié l’approche en m'orientant rapidement vers la morphogenèse, la manière dont les ascidies, et plus spécifiquement leur tube digestif, se développent. » En 1981, alors qu’elle vient tout juste de décrocher sa thèse, elle décide de s’attaquer à la biologie théorique et rejoint Yves Bouligand au Centre de cytologie expérimentale.

« À l’époque, on découvrait que certains tissus vivants avaient une organisation très comparable aux cristaux liquides. Le sujet m’a passionnée, mais il a fallu que je me forme d’abord à la physique pour m’y attaquer. » Son animal de prédilection, l’ascidie, reste son modèle d’étude. Son enveloppe corporelle, sa « tunique », est en effet constituée de cellulose, un polymère naturel qui n’existe que chez les plantes et se forme selon cette organisation si caractéristique des cristaux liquides.

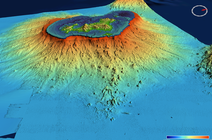

Première plongée dans les abysses

En 1982, la spécialiste des environnements profonds quitte la surface de l’océan et fait sa première plongée dans les grands fonds : elle est invitée par les États-Unis à participer à l’une des premières missions américaines d’exploration des écosystèmes des sources hydrothermales du Pacifique, une collaboration qui durera plus de dix ans et, surtout, une expérience inoubliable. « C’est une mission comme je n'en avais jamais vu, raconte la scientifique. On est partis avec trois bateaux, un qui transportait le sous-marin qui devait nous descendre à plus de 2 500 mètres de profondeur, et deux navires de l’Institut océanographique de Woods Hole et de la navy. Toute une équipe de journalistes avait été invitée… J’ai découvert la puissance de la communication à l’américaine. »

Cette première plongée dans les abysses lui laisse un souvenir impérissable. « C’était un matin, je n’avais absorbé aucun liquide depuis 24 heures, car on sait combien une plongée de huit heures dans une toute petite capsule peut être compliquée pour une femme... Les Américains avaient mis ma musique préférée à plein volume dans l’habitacle, pendant que le sous-marin s’enfonçait dans les ténèbres. Tout à coup, la musique s’est arrêtée et j’ai vu à travers le hublot des traînées phosphorescentes. Quand les projecteurs se sont allumés, j’ai découvert un monde, celui des fumeurs noirs, que je n’aurais jamais imaginé, et des animaux qui paraissaient tout droit sortis d’un bestiaire fantastique. »

Rapidement, se pose le problème de la collecte de ces organismes habitués à vivre à très hautes température et pression. « Pour mieux les étudier, il fallait pouvoir remonter les animaux vivants jusqu’à la surface », explique la biologiste, qui crée en 1984 le laboratoire Amex, Adaptation aux milieux extrêmes1 (1), au sein duquel des méthodes d’imagerie et de prélèvement sous pression et tout un équipement ad hoc seront développés.

La montée en puissance de l’écologie

Au-delà de l’aventure scientifique, c’est dans la décennie 1990 que Françoise Gaill commence à prendre conscience de l’impact de l’humain sur le milieu marin, jusque dans les profondeurs océaniques en apparence si lointaines. « Le déclic s’est produit au bout d’une dizaine d’années de plongées, quand j’ai vu qu’on laissait des traces de nos passages antérieurs, notamment les lests que l’on utilisait pour descendre. Cela m’a dérangée. Mais c’est surtout un projet, heureusement avorté, de tourisme sur ces sources hydrothermales qui m’a mise hors de moi. J’étais encore assez seule à l’époque à réagir comme cela dans la communauté scientifique… »

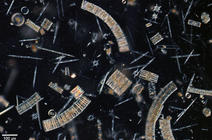

Quand le sommet de la Terre de Rio, en 1992, met sur la table le « gros » mot de « biodiversité », la polémique fait d’ailleurs rage chez la plupart des biologistes classiques, qui peinent à trouver du sens à ce nouveau concept. « Nous, les scientifiques, étions tellement occupés à classer le vivant et à le ranger dans des petites boîtes, que nous avions manqué l’essentiel : le vivant est en interaction et construit l’environnement dans lequel il évolue. Cette habitabilité, c’est cela que l’on était en train de détruire. » Dans le même temps, les difficultés que la biologiste rencontre pour financer ses recherches sur les environnements profonds l’interrogent : « Nous n’avions plus les moyens de découvrir le monde naturel, alors qu’il était déjà en train d’être modifié par l’humain… »

Quand l’opportunité lui est offerte en 2008 de prendre la direction du département Environnement et développement durable tout nouvellement créé au CNRS – signe que l’écologie entrait enfin de plain-pied dans le champ de la science –, elle se saisit de l’occasion de faire bouger les lignes. Le département devient l’Institut écologie et environnement (Inee) l’année suivante et l’ambition de la scientifique s’y affiche clairement : « Je me voyais dans un rôle de facilitateur. Je voulais mettre à la disposition des chercheurs des moyens de travailler, dans une approche très interdisciplinaire alliant géosciences, sciences de la vie et sciences humaines. »

Or, si l’on connaissait relativement bien les écosystèmes terrestres, le monde marin restait la grande inconnue, à l’exception des zones littorales. Pourtant, les menaces auxquelles il était confronté ne pouvaient plus être ignorées : disparition des espèces, surpêche, pollution…

Directrice de l’Inee durant cinq années, jusqu’à son départ du CNRS, Françoise Gaill œuvre également pour donner au projet Tara les moyens d’exister pleinement, grâce à de vraies collaborations avec les scientifiques. « Ça n’a pas été facile au début, raconte celle qui fait aujourd’hui partie du comité scientifique de la Fondation Tara. Un projet porté par une styliste, en l’occurrence Agnès B qui s’était portée acquéreuse de la goélette construite par Jean-Louis Étienne, ça ne faisait pas sérieux dans une institution académique… » Quinze ans et une demi-douzaine d’expéditions au long cours plus tard, « le succès de cette nouvelle forme d’océanographie non institutionnelle, basée sur un partenariat public/privé, n’est plus à démontrer ».

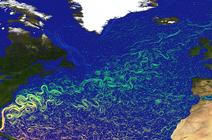

Une ONG pour l’océan

Après son départ du CNRS, en 2013, c’est tout naturellement avec l’équipe de Tara, notamment Romain Troublé, son directeur général, qu’elle évoque l’idée de créer une ONG basée sur la science, porteuse d’une vision large des enjeux autour de l’océan. « Nous étions juste avant la tenue de la COP21 à Paris, et nous nous désolions que l’océan soit le grand absent des travaux du Giec, alors qu’il joue un rôle majeur dans la régulation climatique : il absorbe l’excès de chaleur de notre planète, capte 30 % du CO2 atmosphérique émis par l’homme… Mais jusqu’à quand ? »

La Plateforme Océan & Climat lancée en 2014 profite de cet impensé pour promouvoir l’océan dans toutes ses composantes. « J’avais une vision de l’océan comme le nouvel environnement dont il fallait s’occuper, raconte Françoise Gaill. Pour le milieu terrestre, c’était presque déjà trop tard. Or je voyais bien que l’on n’était pas organisé pour cela : le sujet est si vaste, si complexe, et met en jeu tellement de monde, scientifiques, professionnels de la pêche, du transport ou du tourisme, gouvernements, collectivités… »

Association de loi 1905, créée avec le soutien de la Commission océanographique intergouvernementale de l’Unesco et du CNRS, la Plateforme Océan & Climat embarque à son bord tous les acteurs de l’océan : des ONG internationales comme le WWF, Ocean Conservancy…, des institutions scientifiques (CNRS, Ifremer, IRD, ou encore Scripps, un institut californien de recherche en biologie), des professionnels de la mer, des fondations d’entreprises, soit une centaine de membres français et étrangers. Ses premiers succès : voir l’océan figurer dans le préambule de l’Accord de Paris, à l’issue de la COP21, puis la parution d’un rapport spécial du Giec dédié à l’océan et à la cryosphère en 2019 ! « L’océan est maintenant bien représenté dans les rapports du Giec », se félicite Françoise Gaill, dont les équipes organisent désormais en marge de chaque COP une « Journée Océan », sorte de « off » de la grand’ messe climatique dédiée au monde marin.

Optimiste contre vents et marées

Mais la scientifique n’est pas du genre à se reposer sur ses lauriers, et mène désormais le même combat pour que l’océan occupe la place qui lui revient dans les rapports de l’IPBES, le « Giec de la biodiversité », chargé de suivre l’état des écosystèmes planétaires. « Il faut faire l’“IPBES de l’océan” », plaide Françoise Gaill, en expliquant combien la biodiversité marine reste encore largement méconnue, alors qu’elle subit de plein fouet les effets des activités humaines. « La perte d'habitabilité de l'océan via l'acidification, la hausse de la température de l'eau, la perte de salinité liée à la fonte des glaciers terrestres… – a des effets directs sur les écosystèmes, avec des déplacements voire des disparitions complètes d’espèces », alerte la biologiste.

L’espèce humaine aussi est directement impactée par les changements qui affectent l’océan : au-delà des ressources qu’elle y puise, elle voit les villes littorales menacées par le changement climatique et l’élévation du niveau des mers qu’il entraîne. C’est tout l’objet de la dernière initiative portée par la Plateforme Océan & Climat, Sea’ties, à laquelle adhèrent déjà une quarantaine de villes dans le monde – dont Marseille, Brest, La Rochelle, Lisbonne, Stockholm, La Nouvelle Orléans ou encore Bangkok. « L’idée, explique Françoise Gaill, est de créer un réseau international composé de scientifiques, de maires mais aussi d’experts, afin de promouvoir des solutions adaptées aux territoires concernés par l’élévation du niveau de la mer. »

Globetrotteuse et ambassadrice infatigable de l’océan – quand nous la rencontrons, elle rentre tout juste de Madrid où se préparait la prochaine Conférence Océan des Nations unies prévue à Lisbonne en 2022, et s’apprête à refaire ses valises pour la semaine de l’océan de Monaco –, Françoise Gaill reste optimiste quant à l’issue de son combat. « Je pense qu’on peut encore changer les choses. Pour les jeunes générations partout sur la planète, lutter contre le réchauffement climatique, protéger la planète, sa biodiversité, sont des évidences. Ces jeunes sont convaincus de la nécessité de cette transition écologique et font pression sur la génération de leurs parents, celle qui est aujourd’hui en responsabilité dans les entreprises et le secteur public, pour qu’on change notre façon d’habiter la planète. »

Sa dernière – petite – victoire : avoir, avec d’autres, convaincu le président Emmanuel Macron d’organiser le « One Ocean Summit » qui a réuni quarante chefs d’État à Brest, en février dernier. Pour la scientifique, « Il est temps que la France, qui est tout de même la deuxième puissance maritime mondiale, prenne des engagements forts vis-à-vis de l’océan. » ♦

- 1. L’Amex est aujourd’hui une équipe au sein du laboratoire de Biologie des organismes et des écosystèmes aquatiques (CNRS/Institut de recherche pour le développement/Muséum national d’histoire naturelle/Sorbonne Université).

Voir aussi

Auteur

Journaliste scientifique, Laure Cailloce est rédactrice en chef adjointe de CNRS Le Journal et de la revue Carnets de science.