Vous êtes ici

Les puissances de l’espace

Spoutnik 1, le premier satellite de l’histoire, a été lancé en 1957 par l’URSS, ouvrant la voie à une course avec les États-Unis. Soixante ans plus tard, où en sommes-nous de ce rapport de force ?

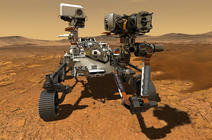

Isabelle Sourbès-Verger1 : En 1957, les deux superpuissances étaient les seules puissances spatiales. Aujourd’hui, plus d’une dizaine de pays ont leurs propres moyens spatiaux, même si ce club demeure peu ouvert. Par ailleurs, si l’espace est partout dans notre vie quotidienne, la capacité de l’Homme à aller au-delà reste un vrai défi : ainsi le premier vol habité vers Mars n’a toujours pas été réalisé !

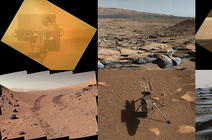

La NASA envisage ce premier vol martien dans une quinzaine d’années. Or, en 1969 déjà, elle l’imaginait en 1984. Puis les annonces similaires des présidents Bush père et fils sont restées sans lendemain. Pouvons-nous enfin y croire ?

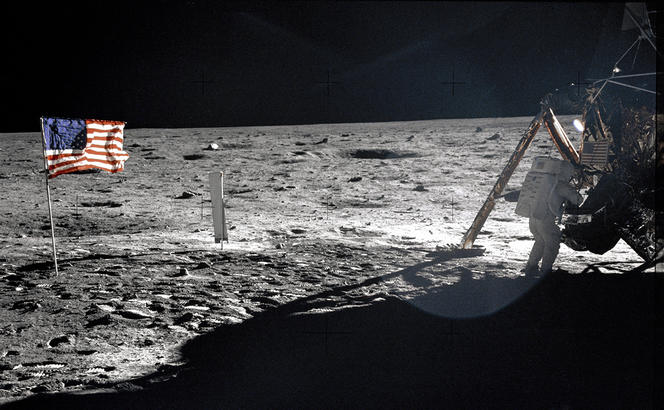

I. S.-V. : Difficile à dire… La NASA fait régulièrement ce genre d’annonce, c’est normal, c’est un peu sa raison d’être puisque les missions Apollo l’ont rendue célèbre. Sauf à renoncer à son identité, je ne la vois pas tenir un autre discours concernant la présence de l'être humain dans l’espace. D’autant qu’un lobbying très fort d’industriels vit toujours du secteur spatial habité, et que certains directeurs de la NASA ont été d’anciens astronautes… L’idée d’envoyer un homme vers Mars est donc toujours restée présente. Au sujet des annonces présidentielles, quand Bush père puis fils promettent le retour sur la Lune puis l’envoi d’expéditions sur Mars, ils recherchent un petit côté Kennedy bis et se réfèrent à la nécessité d’une « vision »… Là encore, cela relève plus du mythe de l’homme politique fixant de grands projets et affirmant le rôle de l’Amérique que d’une programmation objective et rationnelle.

Il y a eu une rupture avec Barack Obama…

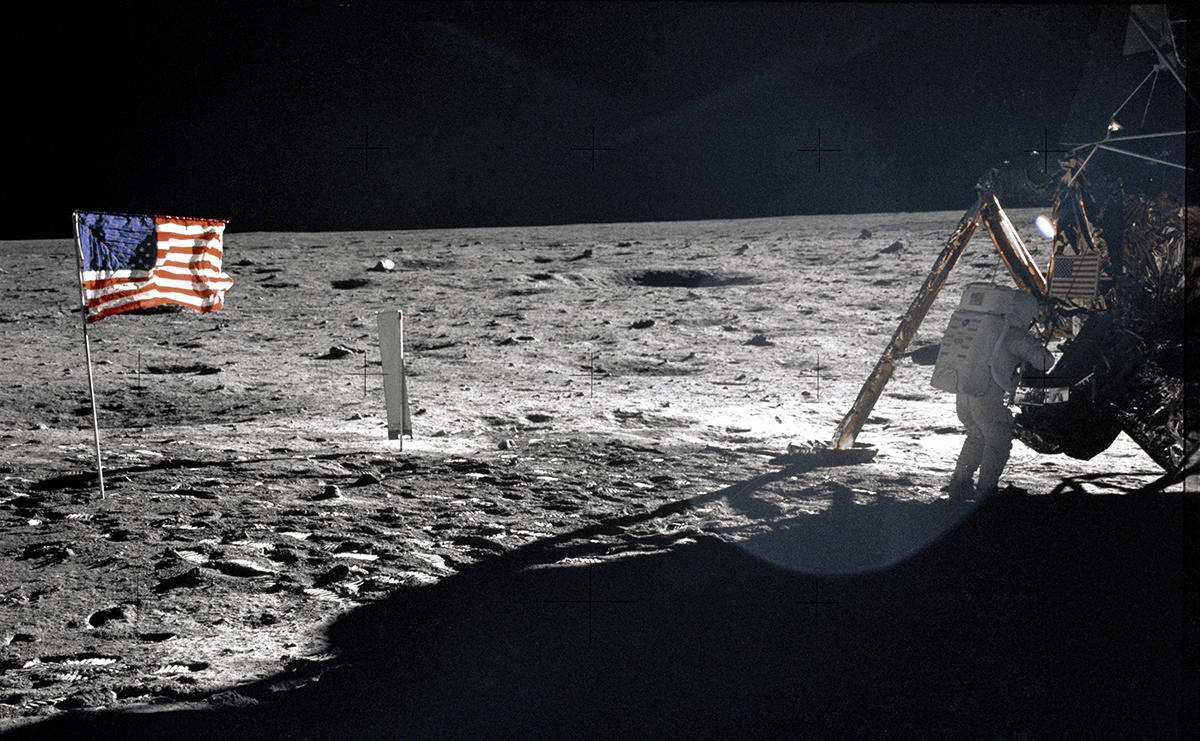

I. S.-V. : Une énorme, et même une double rupture ! Non seulement Obama n’a pas promis Mars, mais il a même stoppé le programme Constellation de retour sur la Lune lancé par Bush fils. Celui-ci se proposait d’utiliser la Lune comme première étape d’un voyage habité vers Mars, et il ne voulait surtout pas laisser les Chinois être les seuls à avoir des projets lunaires… Pour Obama, la Lune avait déjà été conquise en 1969 : il a préféré se projeter dans le futur et proposer une rupture technologique avec le vaisseau Orion destiné à emporter des êtres humains au-delà de l’orbite basse.

Le programme Orion est tout de même censé amener ensuite l’Homme sur Mars…

I. S.-V. : Il s’agit pour les États-Unis d’affirmer un nouveau leadership technologique après la fin de la Navette spatiale. La desserte de la Station spatiale internationale (ISS) va s’effectuer par des vaisseaux privés et a priori l’exploitation de l’ISS va s’arrêter en 2025… Le seul objectif disponible sera donc la Lune, puis Mars. Il n’y a guère le choix !

Mais le développement de ce vaisseau est-il suffisamment avancé pour que, cette fois-ci, les Américains tentent d’aller jusqu’au bout ?

I. S.-V. : Pour regagner la Lune, probablement. Mais se poser sur Mars et en revenir sera extrêmement coûteux et suppose le développement de technologies dont on envisage mal les autres applications. Dans le contexte actuel, j’imagine difficilement un politique se lancer dans un programme pareil. S’il cherche à nouveau de grands défis pour nourrir la fierté nationale, je pense que des projets en robotique peuvent faire autant rêver que l’envoi sur Mars d’un être humain en scaphandre, surtout s’ils sont l’objet de campagnes médiatiques bien orchestrées… et ils seront plus profitables sur le plan des retombées.

Ces multiples annonces sans lendemain, n’est-ce pas symptomatique du fait que la NASA se cherche ces dernières années ?

I. S.-V. : Elles sont symptomatiques de la dépendance du secteur spatial vis-à-vis de son environnement politique et donc médiatique. Quand Kennedy demande à la NASA d’envoyer l’Homme sur la Lune, il lui demande aussi de garantir que les satellites télécoms nécessaires pour une retransmission en direct de cet exploit seront disponibles : sans images télé possibles, aurait-il décidé le programme Apollo ? Kennedy était désespérément en quête d’un projet destiné à restaurer l’image de l’Amérique comme puissance technologique inégalée, une image écornée par les premiers exploits spatiaux soviétiques (Spoutnik, Luna, Gagarine…). Comme le spatial fait aujourd’hui partie de notre quotidien, on n’est plus du tout dans ce contexte.

Finalement, puisque l’Amérique n’est même plus capable d’envoyer des êtres humains dans l’espace, est-ce encore vraiment une puissance spatiale ?

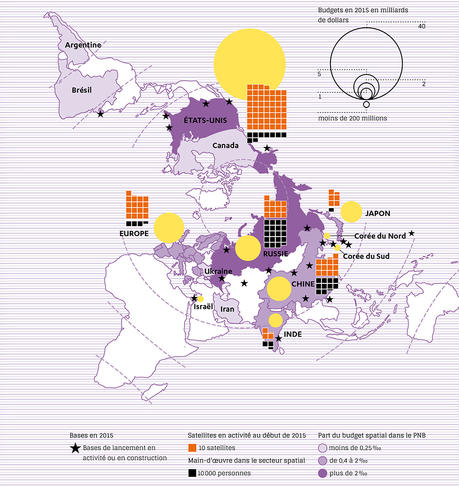

I. S.-V. : Oh oui, et même une hyperpuissance spatiale ! Ils sont même la seule hyperpuissance. Entre les activités civiles et militaires, elle dépense chaque année plus de 40 milliards de dollars. L’Europe y consacre 7 milliards et la Russie 5 milliards. D’accord, on fabrique pour moins cher en Russie, mais tout de même… Plus de la moitié du budget spatial nord-américain est militaire : grâce au spatial, l’armée dispose de constellations de satellites sans équivalent qui lui assurent sa supériorité à l’échelle mondiale. Et dans le domaine civil, les retombées d’un système comme le GPS montrent bien le degré de dépendance technologique des autres pays depuis les années 1980. Voilà moins de dix ans que les Russes ont réussi à reconstituer leur propre système Glonass, et c’est bien pour afficher leur indépendance que les Européens ont voulu créer Galileo, tandis que les Chinois développent Beidou. Les Indiens envisagent un système régional et les Japonais cherchent à se doter d’un moyen de ne pas totalement dépendre des États-Unis… Sur le plan militaire, la deuxième puissance spatiale, c’est la Russie. Mais la comparer aux États-Unis, c’est un peu comme comparer une 2 CV et une Rolls Royce !

Sauf qu’aujourd’hui, la Rolls Royce est au garage… puisque seuls les Russes et les Chinois envoient des êtres humains dans l’espace !

I. S.-V. : Qu’importe, puisque les États-Unis sont en train de développer Orion ! En revanche, là où la grandeur de l’Amérique dans l’espace s’est réellement brisée, c’est quand la NASA s’est rendu compte qu’elle avait fait le mauvais choix avec le programme de la Navette spatiale, et qu’elle a souhaité développer un vaisseau plus simple pour rejoindre l’ISS : les politiques américains se sont montrés peu enclins à financer un vaisseau qui, dans son principe, évoquait le retour aux années 1960… Ils ont préféré acheter des vols à la Russie, tout en encourageant le secteur privé.

Après toutes ces années sans vol habité, les États-Unis ne risquent-ils pas de perdre un savoir-faire ?

I. S.-V. : Ce n’est pas en fabriquant un Soyouz bis qu’ils allaient maintenir un savoir-faire ! En revanche, en 2010, l’armée a lancé le X-37B, une mini-navette automatique qui fonctionne très bien et dont on ne sait d’ailleurs pas quel est le rôle précis… Donc non, ils n’ont rien perdu en savoir-faire. Pour les États-Unis, l’espace est un lieu de dépassement technologique, qui permet d’autres innovations garantissant une avance significative. Le X-37B et le vaisseau Orion, qui constituent de vraies ruptures technologiques, sont dans cette logique. Exactement l’inverse de la mentalité russe, qui préfère améliorer ce qu’elle maîtrise.

L’arrivée de Donald Trump au pouvoir pourrait-elle rebattre les cartes ?

I. S.-V. : Non. A priori, dans le spatial, il ne prône pas de renversement. Ce qu’il dit reste dans la continuité de la politique spatiale de leadership du pays. C’est plutôt le programme scientifique de la NASA consacré à la compréhension du changement climatique qui est menacé.

Cela pourrait-il compromettre le travail du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) ?

I. S.-V. : Pour la recherche sur le climat, les satellites nord-américains ne sont pas les seuls outils disponibles. Et puis la NASA va sans doute sauver sa participation aux programmes actuels du GIEC en faisant valoir les accords de coopération déjà signés. Mais quid des programmes futurs ? C’est là un vrai sujet d’inquiétude car la continuité dans les séries de données est un point essentiel.

Le moteur de la conquête spatiale habitée aura été la guerre froide… Le retour d’une situation internationale tendue pourrait-il la raviver ?

I. S.-V. : Il n’est pas évident que la dimension symbolique de la guerre froide ait été le seul moteur. Juste avant d’être assassiné, Kennedy avait proposé aux Russes d’explorer la Lune ensemble, on en parle peu. Probablement parce qu’il commençait à trouver le programme très cher – le coût a vite dérivé – mais aussi pour avoir un droit de regard sur les activités russes, car vous ne pouvez pas coopérer sans que l’autre ne vous montre ce qu’il fait. C’est sans doute pour cela que les Soviétiques n’ont pas répondu à sa proposition. D’autant qu’en URSS, l’industrie spatiale civile et militaire ne faisait qu’une, contrairement aux États-Unis. Les Soviétiques n’allaient pas révéler les capacités et les faiblesses de leur complexe militaro-industriel… Que la tension internationale relance aujourd’hui l’exploration habitée, beaucoup en rêvent, mais je n’en suis pas du tout convaincue. C’est cette même idée de concurrence que certains mettent en avant dans l’analyse des ambitions chinoises. De fait, quand des sanctions ont été prises envers la Russie après l’invasion de la Crimée, la question de la desserte de la Station spatiale internationale a été curieusement oubliée… Sinon, on n’avait plus qu’à la fermer puisque son accès n’est actuellement assuré que par les Soyouz russes ! Et ce qui est intéressant, c’est que les Russes n’ont rien dit de leur côté non plus, car ils n’avaient aucun intérêt à faire monter les enchères dans ce domaine.

Peut-être aussi parce que cette coopération est ancienne ?

I. S.-V. : Oui, elle remonte véritablement à 1991. À la chute de l’URSS, le Sénat des États-Unis s’est inquiété du délitement du complexe militaro-industriel soviétique. Au même moment, les États-Unis avaient du mal à financer simultanément la Navette spatiale et la fabrication d’une station spatiale. Ils ont souhaité que les Russes deviennent des partenaires non seulement par souci d’économie, mais aussi pour faciliter le transfert des technologies de leur complexe militaro-industriel dans le secteur civil. C’est ainsi que le projet Freedom est devenu la Station spatiale internationale. Celle-ci a même démarré avec deux modules russes, inclinés à 51 degrés, soit la latitude de Baïkonour. Cela compliquait pourtant la desserte par la Navette spatiale et l’assemblage à venir des modules américains… mais là encore, la logique politique l’a emporté.

La Chine, elle, semble engagée dans une politique nationaliste avec en priorité les vols habités…

I. S.-V. : Non. La Chine favorise avant tout les technologies spatiales pour leur contribution à son développement économique et à sa gestion du territoire : pour un pays si grand, il sera toujours moins coûteux d’utiliser des satellites de télécom que de dérouler des câbles à travers les déserts sur des milliers de kilomètres… La valeur symbolique du spatial est très forte en Chine, mais il s’agit d’affirmer ainsi sa modernisation et son accès au même niveau technologique et scientifique que les anciennes grandes puissances colonisatrices. C’est différent de notre lecture. En 2003, un chauffeur de taxi à Pékin m’a dit : « D’accord, nous venons d’envoyer des hommes dans l’espace, c’est super, mais la Chine sera vraiment une grande puissance le jour où elle aura des prix Nobel. »

Globalement, leur budget spatial n’est d’ailleurs pas si élevé : on parle de 5 à 6 milliards de dollars… Or les Chinois ont un programme scientifique très ambitieux : ils veulent faire des télécoms, de l’observation de la Terre, de la science… Alors, pour le vol habité, il ne reste pas grand-chose et pour la Lune, encore moins. Certes, la Chine a envoyé ses premiers taïkonautes en 2003 dans une logique d’affirmation, mais à prix contrôlé. Et elle est seulement en train de développer un laboratoire orbital ! L’URSS a mis sur orbite sa première station spatiale dix ans après le vol de Gagarine, et c’était la première au monde. Le programme habité n’est pas au cœur du programme spatial chinois, et il n’a pas vocation à le devenir. Il y a bien d’autres applications civiles et militaires prioritaires.

Mais la Chine innove-t-elle par rapport aux autres puissances ?

I. S.-V. : Non, pas du tout, mais est-ce un problème si elle parvient à faire la même chose que les autres ? Elle s’est dotée de laboratoires aux matériels performants et d’un budget solide pour la recherche, car elle souhaite rejoindre rapidement le top mondial des publications scientifiques. Curieusement, la Russie vit mieux que la Chine de ne pas être au sommet de la recherche scientifique parce qu’elle s’abrite encore derrière son image de puissance appuyée par des capacités militaires. Dans le secteur du spatial, les Russes affichent un fort sentiment de supériorité sur les Chinois, car ils considèrent que ceux-ci ne font que copier, quand eux ont ouvert des voies nouvelles, ce qui est vrai. Mais dans certains domaines, les satellites chinois sont désormais plus performants que les russes.

Comment expliquer que la Chine, devenue en quelques années l’une des grandes puissances spatiales mondiales, reste en marge des coopérations internationales ?

I. S.-V. : Cela tient essentiellement à la politique nord-américaine vis-à-vis de la Chine. À la fin des années 1990, le Rapport Cox a illustré les préoccupations du Congrès sur les risques que les relations commerciales faisaient courir à la sécurité nationale. Il a mis en avant le fait que la coopération spatiale imposait des transferts de technologies tellement sensibles qu’il était exclu de poursuivre dans cette voie. Le lancement en grappe de plusieurs satellites de télécoms privés américains Iridium par un lanceur chinois Longue Marche en a été l’un des exemples. Il supposait en effet l’usage d’une technologie fournie à la Chine par les industriels permettant la mise sur orbite simultanée de plusieurs satellites. Selon le rapport, cette technique aurait pu être copiée et détournée pour permettre le lancement de plusieurs ogives en cas de frappe nucléaire, ce qui représentait une menace pour la sécurité des États-Unis… Mais les Chinois ne sont pas totalement isolés pour autant, ils coopèrent avec les Russes. Et surtout, dans la mesure où ils ne sont pas tenus par les contraintes que les États-Unis imposent à leurs partenaires en matière de transfert de technologies, ils peuvent fournir les technologies qu’ils veulent à qui ils veulent.

États-Unis, Russie et Chine… Vous venez de décrire le podium spatial ?

I. S.-V. : Attention, il y a également l’Europe et le Japon ! Les vols habités ont un fort impact médiatique, mais d’autres missions moins souvent citées, comme les sondes planétaires, sont révélatrices d’une capacité technologique de très haut niveau. À ce titre, l’Europe ou le Japon font partie d’un premier cercle, même s’ils ne maîtrisent pas de programme de vols humains autonomes. Parmi les grandes puissances spatiales, il y a d’abord effectivement les États-Unis, hors catégorie. J’aurais tendance à penser que l’Europe est la deuxième puissance spatiale, ou éventuellement la Russie, mais pas la Chine. La Russie a encore une maîtrise technologique que la Chine ne possède pas. Quant au Japon, si son budget n’est pas très élevé, c’est un pays très innovant. Parmi ses réussites, avoir rapporté les premiers d’échantillons d’astéroïdes et avoir été le troisième pays autour de la Lune… Mais l’ADN classique du spatial, souveraineté et pouvoir d’influence, ne colle pas très bien avec celui du Japon. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, ce ne sont pas des thèmes au cœur de la politique japonaise. L’Inde vient ensuite : elle privilégie les applications et elle dépend beaucoup des coopérations. Et son budget n’est que de un milliard de dollars… La grande originalité de l’Inde, c’est de réussir à faire du spatial à moindre coût, selon la formule dite de l’innovation frugale (« jugaad »). Les Indiens ont ainsi réussi à mener une mission martienne avant la Chine. Scientifiquement, l’ambition de Mangalyaan était encore modeste mais elle a coûté seulement 74 millions de dollars : moins cher que la réalisation du film Gravity ! En termes d’image internationale, le résultat a été impressionnant.

Comment s’expliquer que l’Europe demeure le leader mondial des activités spatiales commerciales depuis trente ans ?

I. S.-V. : Elle est leader des activités commerciales, certes… mais seulement de lancement, et avec pas plus d’une dizaine de tirs par an. Pour nous, Européens, c’est essentiel : on a peu de satellites gouvernementaux et militaires à lancer comparé à d’autres puissances spatiales. Si on n’a pas de clients commerciaux en plus, on ne peut pas rentabiliser notre lanceur et notre base spatiale. Aux États-Unis, le gouvernement achète aux entreprises quarante lancements par an à un prix élevé : qu’est-ce que ça leur rapporterait de tirer les prix vers le bas ? Les seuls pour qui cela aurait du sens sont les nouvelles sociétés privées comme Virgin Galactic et SpaceX, qui prétendent développer un modèle commercial en cassant les prix. C’est pour faire face à cette nouvelle concurrence que les Européens ont décidé Ariane 6. En revanche, dans le secteur des satellites télécoms, qui rapporte beaucoup plus d’argent que celui des lancements, les États-Unis remportent la plus grosse part du marché, et de très loin !

C’est donc par défaut que l’Europe possède son seul leadership spatial ?

I. S.-V. : Non, c’est simplement une niche où l’on s’est intelligemment positionné et où l’on se bat durement. Cela suppose des deals internationaux : par exemple, on lance régulièrement des satellites indiens sur orbite géostationnaire, alors que les Indiens lancent de petits satellites européens sur orbite basse. Dans quelques années, si les lanceurs de SpaceX et Virgin Galactic fonctionnent à un coût réduit, cela deviendra bien plus compliqué pour l’Europe de garder sa position.

Ces dernières années, l’Union européenne semble affronter une crise. L’Europe spatiale parvient-elle encore à parler d’une seule et même voix ?

I. S.-V. : À la dernière réunion interministérielle, début décembre 2016, l’Agence spatiale européenne (ESA) a obtenu le budget qu’elle souhaitait. Mais l’ESA ne fonctionne pas du tout comme l’Union européenne : il y a pour chaque État membre un programme obligatoire financé au prorata du PNB national, et chacun reçoit en commandes industrielles l’équivalent de ce qu’il investit. Pour l’Union européenne, acteur politique du spatial, c’est un peu plus compliqué, ses règles sont plus libérales : pour attribuer les marchés, la préférence économique l’emporte. Alors, pour le programme de navigation Galileo, mené à la fois par l’Union et par l’ESA, faire cohabiter les deux types de fonctionnement s’est avéré très compliqué. Les principes de l’Union l’ont d’abord emporté, avec la mise en place d’un modèle public-privé supposant un investissement des industriels. Sauf qu’aux États-Unis comme en Russie, les systèmes de navigation ont été financés sur budget public uniquement. Les industries spatiales européennes qui ne bénéficient pas du même nombre de commandes gouvernementales que leurs concurrentes nord-américaines ne pouvaient pas l’assumer, cela n’avait pas de sens ! Il a fallu détricoter le modèle, en élaborer un nouveau… et on a pris cinq ans de retard.

La France a été la première puissance spatiale en Europe. A-t-elle toujours ce rang ?

I. S.-V. : Absolument. L’Allemagne a une part un peu plus importante que nous dans le budget de l’ESA, mais nous avons un budget national plus élevé. Contrairement au Japon, les mots-clés du spatial – souveraineté nationale, image internationale, autonomie de décision – collent encore bien avec la politique française. L’Allemagne, elle, a toujours plutôt favorisé la coopération avec les États-Unis.

Le vrai changement pourrait-il venir du privé ? Les puissances spatiales de demain ne seront-elles pas des sociétés plutôt que des nations ?

I. S.-V. : Je suis bien ennuyée pour vous répondre. Pour moi, le grand changement serait une forme de démocratisation de la technologie spatiale, à plus bas coût : un petit lanceur avec un petit satellite. Aux côtés du club spatial, qui ne s’est jamais vraiment ouvert, on verrait alors apparaître un deuxième club pour les « juniors »… Les Émirats arabes unis, par exemple, ont beaucoup surpris quand ils ont annoncé qu’ils voulaient envoyer une sonde sur Mars il y a deux ans… parce qu’ils n’ont rien à ce jour ! D’autres petits pays comme la Suède envisagent aussi de créer leur lanceur… Ce serait un vrai changement ! Si cela devait être la tendance, on peut imaginer que les États-Unis auraient à cœur de garder la main, quitte à offrir des services.

Mais l’entrée en jeu de sociétés privées a quand même changé la donne ?

I. S.-V. : Ce sont encore le Département de la Défense, la NASA et la NOAA (Agence américaine d’observation océanique et atmosphérique) qui font grandement vivre le secteur privé américain. S’il arrive à engranger assez de commandes stables, il pourra commencer à dégager des marges supplémentaires, casser les prix et s’attaquer à de nouveaux marchés… Alors ce serait nouveau. Mais à quel point le spatial peut-il être rentable ? Jusqu’où ira ce chambardement ? Ce qu’il est intéressant de noter, c’est qu’un entrepreneur comme Elon Musk parle d’un projet martien pour 2024. On en revient finalement à une dimension visionnaire qui joue davantage qu’une volonté de rentabilisation commerciale des investissements complexes à prévoir.

Partagez-vous les mêmes réserves pour le tourisme spatial, sur le point de naître ?

I. S.-V. : Oui, il sera à la merci du premier accident : imaginez les conséquences, ne serait-ce qu’en termes d’assurance… Et qu’est-ce que cela rapportera vraiment ? Combien de clients sont prêts à tenter une aventure en orbite ? Car je ne parle pas des vols suborbitaux. Je ne suis pas convaincue. Mais il faut admettre que le spatial conjugue tellement de logiques différentes. Une nouvelle technologie pourrait changer la donne très rapidement : un lanceur réutilisable ou le refueling des satellites en orbite pour leur redonner trente ans de vie… Et là, oui, l’économie du spatial changera d’échelle indépendamment du volet tourisme ! Le spatial ne va pas rester sur les mêmes technologies, c’est sûr. D’où l’importance que les agences comme le Cnes accordent à l’innovation. Mais la privatisation ne sera qu’un facteur parmi d’autres, pas un point de basculement.

Cet article a été initialement publié dans le numéro 2 de la revue Carnets de science.

- 1. Chercheuse au Centre Alexandre-Koyré (CNRS/École des hautes études en sciences sociales/Muséum national d’histoire naturelle).