Vous êtes ici

« Les virus sont une des forces majeures qui façonnent la biosphère »

Les écologues se sont-ils toujours intéressés aux parasites, en général, et aux virus, en particulier ?

Franck Courchamp1 : L’omniprésence du parasitisme (la relation entre deux êtres vivants dont l’un vit aux dépens de l’autre), de même que son impact sur les populations animales et végétales, les espèces et les écosystèmes, a longtemps été sous-estimée par les chercheurs en écologie. Il faut dire qu’un lion qui dévore une antilope, ça se voit, tandis que les parasites de cette antilope, et leurs effets, sont souvent invisibles (le lion tue souvent l’antilope avant que sa maladie ne soit facilement observable).

À la fin du siècle dernier, les épidémies animales comme la peste bovine qui avait affecté les continents eurasiatique et africain depuis le XVIIIe siècle, ont constitué un objet d’étude actif. Mais, en général, on mettait davantage l’accent sur les forces écologiques et évolutives plus évidentes comme la prédation et la compétition, alors qu’à chaque espèce est associé un cortège de parasites, internes comme externes, macroscopiques comme microscopiques.

Aujourd’hui, comment les écologues définissent-ils les virus ?

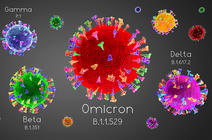

F.C. : Comme une des forces majeures qui façonnent la biosphère. Ces créatures sont présentes dans tous les écosystèmes. Le parasitisme n’est donc pas une chose rare dans le monde vivant et être parasité n’est pas un état anormal. Surtout, si les virus modifient de façon notable la physiologie, la morphologie et le comportement de leur hôte, la plupart ne sont pas pathogènes. Les épidémies, en écologie, sont plutôt des événements extrêmes, comme l’est un incendie gigantesque par rapport à un feu de forêt, phénomène naturel de nombreux écosystèmes. Et pour cause. Un parasite qui tue trop rapidement ou handicape trop lourdement ses hôtes fait disparaître tout à la fois ses ressources alimentaires, son habitat et son moyen de locomotion. L’évolution ne favoriserait pas un pathogène qui détruirait son espèce hôte.

La crise du Covid-19 vous a-t-elle surpris ?

F.C. : Pas vraiment. Pas plus, en tout cas, que les incendies monstres qui ont ravagé le sud-est de l’Australie l’hiver dernier. Cela fait des années que les scientifiques prédisent la survenue de telles catastrophes. Personne ne peut dire : « Ah, si on avait su ! », parce qu’on savait. Depuis les années 1980, les apparitions de virus émergents ou ré-émergents très pathogènes, à potentiel élevé de pandémie et provenant pour la plupart d’animaux domestiques ou sauvages, se multiplient. Et il y a tout à parier que ces tempêtes microbiennes se répéteront tant que nous n’en tirerons pas les leçons.

Quelles leçons ?

F.C. : Le fait, avant tout, que le principal facteur expliquant la fréquence élevée d’épisodes infectieux au cours des dernières décennies est la crise de la biodiversité. La destruction des forêts tropicales et la surexploitation des animaux qui y vivent favorisent la dissémination des virus en rapprochant la faune sauvage des animaux domestiques et, directement ou indirectement, des humains. En particulier, la consommation et le trafic de viande de brousse (6 millions de tonnes par an pour l’Amazonie et le bassin du Congo), tout en vidant les forêts d’Afrique, d’Asie et d’Amérique du Sud, mettent en contact hommes et espèces sauvages, ce qui augmente les probabilités de passage des microorganismes d’une espèce à l’autre.

Les élevages intensifs constituent-ils aussi un facteur de risque ?

F.C. : Bien sûr. Confiner un maximum d’animaux de fermes génétiquement semblables dans un minimum d’espace, qui plus est à proximité d’espèces sauvages porteuses de virus, fournit un cadre idéal aux pathogènes pour infecter d’autres espèces. Quand un virus s’introduit dans une installation de ce type, c’est buffet gratuit pour lui. Plus rien ne l’arrête.

Un bon exemple est celui du virus Nipah. Ce microbe, qui avait un taux de mortalité de 40 % chez l’homme en Malaisie à la fin des années 1990, était naturellement hébergé par des chauves-souris frugivores du nord du pays. Afin d’établir des palmeraies et des élevages porcins industriels, l’habitat habituel des chauves-souris a été réduit, ce qui les a mises en contact avec les porcs. Ces derniers se sont infectés en mangeant les fruits contaminés par la salive et les déjections des chiroptères et tombés dans leurs enclos, et ils ont ensuite infecté l’homme. Les épidémies récentes de grippe aviaire et de grippe porcine ont suivi un schéma assez similaire avec, au départ, des densités déraisonnables d’animaux domestiques trop près d’animaux sauvages. Humains et animaux croisent ainsi la route de virus auxquels ils sont immunitairement naïfs.

Quel lien faites-vous entre croissance de la population et multiplication des épidémies ?

F.C. : La démographie mondiale a augmenté de 35 % en 25 ans. C’est énorme. Malthus disait que si les sociétés humaines ne se régulent pas d’elles-mêmes, la nature s’en charge à coups d’épidémies, notamment. De fait, dans n’importe quelle population de n’importe quelle espèce, quand il y a trop d’individus, ceux-ci se retrouvent confrontés à des problèmes qui réduisent leurs effectifs. En plus du problème de ressources disponibles, qui diminuent lorsque la densité est trop forte, les parasites passent plus facilement d’un individu à l’autre. Nos sociétés, par ailleurs, sont hyperconnectées, sur tous les plans. Un avion décolle toutes les secondes quelque part dans le monde. Un virus dans une population humaine peut ainsi diffuser très rapidement hors de sa région d’origine.

Certains parlent d’une « revanche de la nature » à propos de la crise sanitaire qui frappe le monde…

F.C. : On ne peut pas raisonner comme cela. La nature n’est pas une personne. Elle n’a pas de conscience, de volonté, d’objectifs. Cela étant, la biodiversité nous protège en nous fournissant nourriture, eau potable, sols fertiles, climat acceptable, médicaments et autres services. La dégrader, c’est amoindrir son pouvoir de protection, donc risquer d’en subir les conséquences. Ce n’est pas la nature qui se venge de nos actions, mais nous-mêmes qui nous infligeons des épreuves.

Que répondre à ceux qui suggèreraient, comme cela a été entendu dans plusieurs pays, d’éliminer tous les animaux sauvages qui servent de réservoirs à des virus ?

F.C. : Que cette idée est tout à la fois immorale, naïve et contre-productive. L’homme ne dispose d’aucun droit pour exterminer des espèces vivantes façonnées par des millions d’années d’évolution. Surtout, même si nous avons l’impression d’être autosuffisants dans nos villes toutes de béton, de verre et de plastique, nous avons besoin de la biodiversité pas seulement pour faire des câlins aux arbres ou parce qu’on aime les petits papillons, mais parce que la diversité des gènes, des espèces et des écosystèmes constitue le « tissu vivant » de notre planète et nous apporte des ressources, des services, ainsi qu’un rempart efficace contre l’explosion de « hordes » microbiennes pathogènes.

Affecter encore plus la biodiversité pourrait donc avoir l’effet inverse, en déclenchant des conséquences que nous ne maîtrisons pas. Soutenir le contraire est un non-sens. C’est un peu comme si on décidait de supprimer tous les tigres au prétexte qu’un inconscient, dans un zoo, s’est fait mordre par un de ces fauves après l’avoir agacé avec un bâton !

Le confinement d’une partie de l’humanité a permis à des cerfs, des chèvres, des sangliers, des paons…, de déambuler dans les rues des grandes villes. De quoi nous inciter à réfléchir sur notre relation aux animaux ?

F.C. : Ces visiteurs peu farouches n’ont pas découvert un univers qu’ils ignoraient et qui les ignorait, ils se sont aventurés dans un espace pris par nos activités sur une partie de leur aire de distribution naturelle et qui leur a semblé temporairement assez calme pour être exploré. Cela devrait nous rappeler que l’extension des structures anthropiques (villes, champs, réseaux de transport…) grignote peu à peu les habitats naturels et l’espace disponible pour la biodiversité. Pour autant, la biodiversité est parfois étonnamment abondante dans les villes. Simplement, en temps normal, on ne la voit pas.

Quels remèdes environnementaux faudrait-il appliquer pour prévenir de nouvelles épidémies ?

F.C. : Idéalement, il faudrait contrôler la déforestation, mieux encadrer les élevages industriels et l’exploitation des animaux sauvages, privilégier une alimentation d'origine végétale et intensifier la recherche sur la biodiversité afin d’appréhender plus finement ces dimensions épidémiologiques. 75 % à 95 % du système vivant planétaire n’est toujours pas répertorié. On ignore encore pratiquement tout des bactéries, des protozoaires, des champignons et des virus. Mieux connaître ces derniers, leurs hôtes et leurs interactions, permettrait de mieux prévenir les risques qui pourraient leur être associés.

Votre état d’esprit présent ?

F.C. : Je suis d’un naturel optimiste mais en ce moment, j’ai de plus en plus de mal à le rester. La crise sanitaire que nous affrontons et la crise environnementale qui la sous-tend ne peuvent se résoudre qu’au niveau global, et collectivement. Sur un bateau qui coule, si certains se ruent sur les réserves pour se goinfrer pendant que d’autres écopent, la situation ne peut qu’empirer. Il serait temps que les gouvernements comprennent, comme l’ont compris les écologues, que si la compétition est une force importante, la coopération l’est au moins autant, si ce n’est plus. ♦

- 1. Directeur de recherche CNRS au laboratoire Écologie, systématique et évolution (ESE - CNRS/AgroParistech).

Voir aussi

Auteur

Philippe Testard-Vaillant est journaliste. Il vit et travaille dans le Sud-Est de la France. Il est également auteur et coauteur de plusieurs ouvrages, dont Le Guide du Paris savant (éd. Belin), et Mon corps, la première merveille du monde (éd. JC Lattès).