Vous êtes ici

Pour survivre en ville, les plantes font preuve de stratégie

Face à la destruction de leur habitat naturel, les espèces sauvages sont-elles de plus en plus présentes en ville ?

Pierre-Olivier Cheptou1. Il est difficile d’avoir des tendances générales, car on observe différentes situations. Dans la ville de Montpellier par exemple, j’observe des espèces de plantes plutôt banales, qu’on trouve partout dans l’arrière-pays. Mais la situation est différente à Lille par exemple, où l’on trouve des stations d’espèces rares, parfois en ville. Cela s’explique par le contexte, notamment agricole : les grandes cultures du nord de la France sont des milieux qui se sont fortement appauvris en espèces sauvages. Dans ce cas-là, la ville peut apparaître comme un refuge pour elles.

Malgré cela, il serait illusoire de penser que la solution aux problèmes de conservation est le milieu urbain ! Les espaces agricoles sont prépondérants en surface, en France par exemple. Dans ces milieux en trente ans, 75 % des insectes, en biomasse, ont disparu.

Si on a l’impression de voir plus d’espèces sauvages en milieu urbain aujourd’hui, c’est probablement parce que notre regard a changé sur la ville. Mais en réalité, elles ont toujours été là. Simplement, on ne s’en rendait pas compte, car on voyait la ville essentiellement comme un espace artificialisé.

Comment les plantes s’adaptent-elles au milieu urbain ?

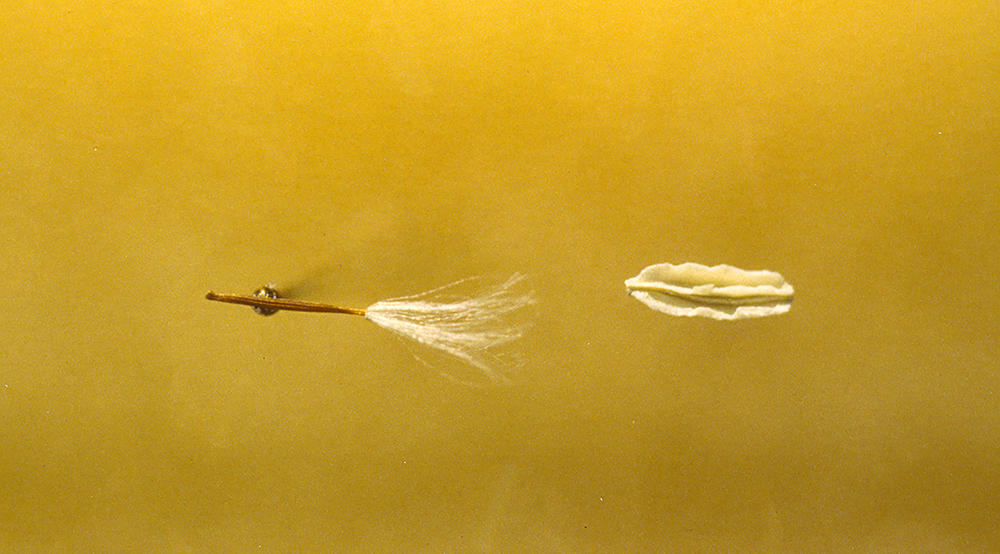

P.-O. C. Les organismes arrivent à s’adapter assez rapidement aux spécificités de la ville, qui se caractérisent par l’augmentation des températures, la raréfaction des pollinisateurs et la fragmentation – c’est-à-dire que les habitats des plantes sont morcelés en petites parcelles, car le sol est majoritairement bétonné. C’est par exemple le cas du Crepis sancta, une plante sauvage qui pousse aux pieds des arbres d’alignement, les petits carrés qu’on voit sur les trottoirs – un habitat extrêmement fragmenté. Dans une telle situation, il n’est a priori pas avantageux pour une plante de disperser ses graines, parce qu’il est très probable qu’elles finissent sur du béton et soient finalement perdues. On a pu montrer qu’en ville, cette plante adopte justement cette stratégie : elle disperse moins ses graines.

Pour le découvrir, nous avons comparé des populations issues des pieds d’arbres en ville avec des populations de la même espèce, originaires de l’arrière-pays de Montpellier, à quelques dizaines de kilomètres. Cette espèce produit deux types de graines : des petites qui s’envolent très facilement avec le vent, et des grosses qui tombent plus proche de la plante et ne se dispersent pas. On voit qu’en ville, la proportion de grosses graines a augmenté : on passe de 10 % de grosses graines en campagne à 15 % en ville. Ce changement que j’ai observé se fait en quinze générations, donc en quinze ans (c’est une plante annuelle). C’est ce qu’on appelle de l’évolution rapide, une réalité découverte au cours ces trente dernières années. Darwin par exemple, dans sa version de la sélection naturelle, ne pensait pas qu’on pouvait avoir des changements aussi rapides…

L’évolution des espèces est-elle toujours une bonne nouvelle ?

P.-O. C. Pas forcément. Par exemple, on peut se dire à première vue que c’est une bonne chose que les plantes se dispersent moins par sélection naturelle, car elles auront plus de descendants… Mais s’il se produit une extinction de masse en ville (ou ailleurs dans un habitat fragmenté), par exemple une grosse sécheresse qui les fait disparaître, il n’y aura plus de graines pour recoloniser, parce qu’elles auront justement perdu la faculté de disperser leurs graines ! Cela veut dire qu’une évolution à court terme n’est pas forcément avantageuse à plus long terme, à des échelles spatiales plus grandes.

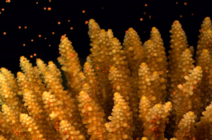

J’étudie aussi l’effet du déclin des pollinisateurs sur les systèmes de pollinisation des plantes. Pour survivre, nous faisons l’hypothèse que les plantes s’adaptent en se passant des pollinisateurs, en pratiquant l’autofécondation (les plantes sont en général hermaphrodites).

Nous avons des indices d’une rupture d’interaction entre les plantes et les pollinisateurs en augmentant leur taux d’autofécondation. C’est une tendance très inquiétante, parce que si l’on crée les conditions sanitaires favorables aux pollinisateurs en milieu agricole, les plantes pourraient être moins nourricières pour ces derniers. Cette évolution signifie que les relations au sein de l’écosystème sont en train de changer.

De plus, si le fait d’augmenter son taux d’autofécondation sauve la plante à court terme, ce n’est pas forcément bon pour sa survie sur le long terme… À l’échelle de l’évolution des espèces, celles qui se sont engagées dans les régimes d’autofécondation n’ont jamais eu un avenir très long. Cette stratégie pourrait donc causer leur perte.

Vous expliquez que l’étude de l’adaptation des plantes en milieu urbain est riche d’enseignements, d’un point de vue plus global…

P.-O. C. En effet, je ne pense pas qu’il faille voir la ville comme un écosystème particulier, mais plutôt comme un modèle écologique pour étudier des questions plus générales. On peut utiliser les caractéristiques du milieu urbain pour comprendre certains phénomènes et des changements plus globaux. Par exemple, il fait plus chaud en centre-ville et en ce sens, la ville est un modèle de réchauffement climatique. À Montpellier, il fait trois degrés de plus dans le centre qu’à l’extérieur de la ville, ce qui correspond à peu près aux prédictions qu’on a à 2050 sur la région Languedoc. J’utilise alors ce gradient pour essayer de voir comment peuvent s’adapter les plantes au réchauffement climatique.

La ville peut aussi nous aider à comprendre d’autres écosystèmes soumis à la fragmentation de leur habitat par exemple, et cela fait écho à de nombreuses situations naturelles. Par exemple, on observe des similitudes entre ce qu’il se passe pour les Crepis sancta dans leur petit carré d’herbe en ville, et les observations des botanistes des années 1960 sur la flore des îles. Certes une île est bien plus grande, mais c’est la même situation concernant la dispersion des graines : si elles se dispersent trop, elles tombent dans l’eau. On s’attend donc à trouver des plantes qui se dispersent moins.

Comment pourrait-on aménager la ville aujourd’hui pour respecter davantage les espèces sauvages ?

P.-O. C. En ne faisant rien ! Si on veut voir des processus naturels en ville, il faut accepter de laisser se dérouler les dynamiques naturelles de colonisation, de reproduction, etc… On remarque d’ailleurs une évolution dans la gestion des espèces végétales en ville au cours de ces dernières années. Avant, on ne jurait que par le massif de fleurs plantées… Aujourd’hui, on est beaucoup moins contrôlants. On laisse de plus en plus pousser des « mauvaises herbes », des herbes spontanées un peu partout, et cela est accepté par les riverains. À Montpellier par exemple, il y a une tendance à favoriser les dynamiques naturelles, avec des initiatives visant à être moins interventionnistes, telle la fauche tardive qui permet aux plantes de se reproduire, donc de favoriser les pollinisateurs mais aussi d’être mangé par les herbivores (insectes ou autres)… Cela favorise la biodiversité en ville et c’est intéressant, mais il faut garder en tête que d’autres espaces sont aussi cruciaux pour la conservation de la biodiversité. ♦

Informations

Semaine écologie environnement biodiversité, organisée par le CNRS, du 30 mai au 3 juin 2022 avec de nombreux événements dans plusieurs villes de France.

Consulter le programme et s'inscrire

- 1. Pierre-Olivier Cheptou est directeur de recherche au CNRS, au Centre d’écologie fonctionnelle et évolutive (Cefe – unité CNRS/EPHE/IRD/Université de Montpellier).