Vous êtes ici

L’hydrogène tiendra-t-il ses promesses ?

Temps de lecture : 16 minutes

Retrouvez cet article dans le numéro 9 de la revue Carnets de science, en vente en librairie. Informations et abonnements sur https://carnetsdescience-larevue.fr/

L’hydrogène est l’atome le plus abondant dans l’Univers. Il constitue donc une ressource potentiellement illimitée. De quelle manière peut-on en extraire de l’énergie ?

Daniel Hissel1. L’hydrogène n’est pas une source d’énergie primaire, mais un vecteur d’énergie. Il faut d’abord le transformer en dihydrogène, sa forme moléculaire (H2), afin de pouvoir ensuite le transporter, le stocker, puis, enfin, en tirer de l’énergie. Pour cela, il existe deux méthodes principales. La première consiste à le brûler dans des turbines, comme un combustible classique. L’avantage c’est que pour un même poids, vous libérez trois fois plus d’énergie thermique qu’avec de l’essence. Par ailleurs, cette combustion est décarbonée : elle ne produit que de l’eau, pas de dioxyde de carbone (CO2). Ainsi, le dihydrogène est un combustible que l’on envisage par exemple pour l’aviation grand public. Cela permettrait de faire voler des avions « propres », même s’il y a tout de même production d’oxydes d’azote, des polluants, lors de la combustion.

L’autre méthode, sur laquelle nous travaillons dans notre laboratoire, est l’utilisation de l’hydrogène dans les piles à combustible, ou piles à hydrogène, pour produire de l’électricité et de la chaleur. En résumé, dans ce genre de pile, il s’agit de faire réagir le dihydrogène avec de l’oxygène. La molécule de dihydrogène est dissociée, puis les atomes d’hydrogène se combinent à l’oxygène de l’air pour former de l’eau. Il y a également émission de chaleur et des échanges d’électrons, ce qui se traduit par un courant électrique.

Venons-en au H2 proprement dit. Il n’est pas présent naturellement dans la nature. Il faut le fabriquer. Comment fait-on ?

D. H. Aujourd’hui, la méthode la plus employée est le reformage du méthane (CH4) par de la vapeur d’eau surchauffée. Le méthane et l’eau se combinent pour former du H2 d’un côté et du CO2 de l’autre. Globalement, le H2 est produit à 95 % de cette façon, à partir d’énergies fossiles : gaz, pétrole et encore pire... charbon. C’est regrettable car si l’électricité produite par les piles à hydrogène est verte, on ne fait que déplacer le problème en l’obtenant à partir de H2 « gris ». Il est donc fondamental pour la filière de le « verdir ».

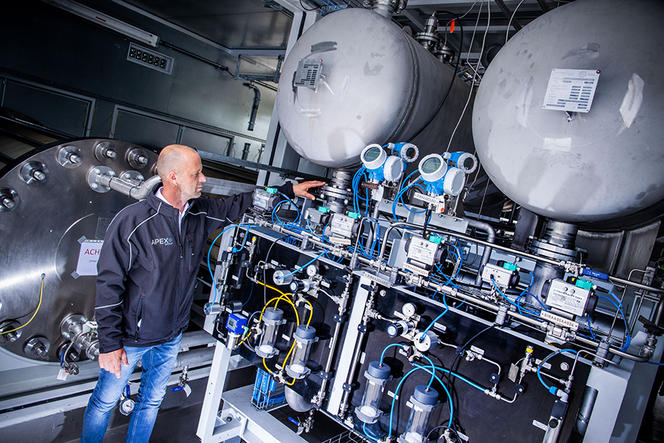

La méthode pour cela est connue : il suffit de réaliser la réaction inverse de celle qui se produit dans la pile à combustible. C’est l’électrolyse. Pour simplifier, en faisant passer un courant électrique dans l’eau, vous recueillez du dihydrogène et de l’oxygène. Aujourd’hui, l’électrolyse ne représente que 5 % de la production d’H2. On peut bien entendu augmenter cette part en fabriquant davantage d’électrolyseurs. Mais alors se pose la question de l’origine de l’électricité les alimentant. Il faut qu’elle-même soit d’origine renouvelable, solaire ou éolienne. Cela dit, l’électricité du réseau français est d’ores et déjà très décarbonée, car majoritairement d’origine nucléaire.

L’idéal serait bien entendu d’accroître la quantité d’énergie renouvelable dans le mix énergétique français, mais cet enjeu dépasse le seul cadre de la filière hydrogène. Dans tous les cas, comme nous ne sommes pas encore dans une phase de décroissance énergétique, il faut bien avoir en tête que remplacer des combustibles d’origine fossile par de l’hydrogène produit par électrolyse imposera une augmentation de la production électrique globale.

Le procédé de la pile à combustible est connu depuis 1839... Comment se fait-il que nous n’en ayons pas tous une chez nous aujourd’hui ?

D. H. D’abord parce que l’on a privilégié durant longtemps d’autres types de générateurs : piles électrochimiques et batteries. Les efforts pour développer la pile à hydrogène n’ont pas été constants, loin s’en faut. Maintenant, regardons l’évolution depuis vingt ans. Lorsque j’ai commencé à travailler sur le sujet, les piles à combustible étaient extrêmement chères, d’une durée de vie courte, avec de faibles performances. Les efforts de notre laboratoire et de l’ensemble des acteurs de la filière, y compris les industriels, se sont donc portés sur ces trois volets. Bilan : aujourd’hui, à puissance identique, le prix a été divisé par 30. On a réduit le volume requis pour une même puissance par un facteur 50. Quant à la durée de vie, elle a été multipliée par 40 ou 50 selon les usages...

Toutes ses multiplications et divisions aboutissent à quelles performances, concrètement ?

D. H. Le département de l’énergie américain (DOE) a établi un référentiel de performances, dans le secteur du transport automobile, en imaginant un remplacement des moteurs thermiques par des piles à combustible, sur une base de 500 000 unités produites par an. Pour que ce remplacement soit envisageable, il faudrait une durée de vie de l’ordre de 5 000 à 8 000 heures, soit 400 000 kilomètres. La compacité ne devrait pas dépasser 1,5 kW/l (une pile à combustible produisant 1,5 kilowatt doit occuper un volume inférieur à un litre). Question rendement énergétique, il faut que 60 % de l’énergie chimique des molécules de H2 soient convertis en énergie électrique. Enfin, le coût ne doit pas dépasser les 40 €/kW de pile, sachant que pour équiper une voiture, environ 30 à 40 kW sont nécessaires, soit 1 600 €, car on considère toujours une hybridation électrique.

Où en sommes-nous ? L’objectif est atteint quant à la compacité. Côté durabilité, nous atteignons 4 000 heures. Sur le rendement, nous parvenons à 55 %. Et sur le prix, comptez entre 50 et 60 €/kW pour une production projetée de 500 000 unités par an. Bref, les objectifs sont partout en vue, voire atteints.

Comment expliquez-vous de telles avancées ?

D. H. Déjà parce qu’on partait de très loin ! Ensuite, les facteurs d’amélioration ont été multiples. Ils se répartissent pour moitié entre la recherche fondamentale d’un côté, et l’optimisation de l’usage des piles, via par exemple l’utilisation de l’intelligence artificielle, de l’autre. La recherche amont a permis des progrès dans le domaine des matériaux, et notamment des matériaux nanostructurés afin de réduire le volume des piles à combustible. La membrane, où s’échangent les électrons, a également beaucoup progressé avec la mise au point de nouveaux polymères. L’utilisation du platine, catalyseur indispensable mais cher, a été optimisée. Voilà, en résumé, pour le volet recherche fondamentale. Ensuite, il y a donc l’intégration des piles à combustible dans leurs applications, ce sur quoi nous travaillons ici.

Concrètement, il s’agit de piloter au mieux la pile, d’augmenter ses performances énergétiques et sa durabilité. Nous travaillons ainsi sur tous les auxiliaires nécessaires à son fonctionnement : convertisseurs d’énergie électrique, système de refroidissement, diagnostic de l’état de santé en temps réel et, grâce à un minimum de capteurs, pronostic de durée de vie restante. Au-delà des progrès réalisés sur la pile et son utilisation, il y a aussi une prise de conscience durable de la nécessité de limiter les émissions de gaz à effet de serre. Les industriels se sont décidés à investir dans ce secteur d’avenir, notamment les constructeurs automobiles. Mais l’arrivée à maturité de cette technologie permet d’envisager d’autres applications, et selon un cercle vertueux, cela motive encore davantage d’industriels susceptibles d’investir.

Le catalyseur classique dans les piles est le platine, un métal aussi précieux que l’or... Ce n’est pas un frein à la généralisation des piles à combustible ?

D. H. Les véhicules thermiques aujourd’hui embarquent déjà du platine, dans leur pot d’échappement « catalytique ». Entre 2 et 8 grammes par pot, ce qui n’est pas négligeable. Dans une pile à combustible destinée à l’automobile, il en faut entre 10 et 20 grammes. C’est encore trop, mais on peut espérer diminuer cette quantité. Par ailleurs, le platine est l’un des rares métaux pour lesquels il existe une filière de recyclage efficace à l’échelle mondiale, grâce au pot catalytique. Donc non, l’utilisation du platine n’est pas un frein à l’heure actuelle. Il faudra néanmoins toujours gérer au mieux son recyclage.

Reste-t-il d’autres verrous à faire sauter ?

D. H. Je ne parlerais pas de verrous, car qui dit « verrou » dit « blocage ». Et il n’y a pas de blocage proprement dit, puisqu’il existe déjà des applications industrielles. Mais des améliorations sont nécessaires, en termes de coût notamment. Le stockage aussi doit progresser. Il n’est pas problématique dans des applications où il y a de la place, comme dans le « stationnaire ». En revanche, dans les endroits contraints, comme l’automobile, c’est plus difficile. Si on veut atteindre des autonomies comparables à celles des véhicules thermiques, soit 600 à 700 km, il faut des réservoirs d’hydrogène sous pression, à 700 bars, relativement volumineux, et peu configurables.

Un réservoir d’hydrogène, c’est une bonbonne. Pas question de le mouler comme un réservoir d’essence en matière plastique. Voilà une contrainte forte lorsqu’il s’agit de dessiner une voiture. Le modèle commercialisé par Toyota embarque ainsi deux bonbonnes faisant chacune 40 centimètres de diamètre pour un mètre de long. C’est encombrant, mais on y arrive. La voiture dispose même d’un coffre ! En revanche, pour des applications dans l’aéronautique par exemple, où les quantités embarquées sont bien plus importantes, il n’y a pas le choix : il faut liquéfier l’hydrogène. Pour cela, en plus de la haute pression, il doit être refroidi à -253 °C. Maintenir cette température sans trop de déperditions énergétiques n’est pas une sinécure.

Les modes de production de l’hydrogène auront forcément une conséquence sur le prix, et donc la viabilité de la filière ?

D. H. Concernant le prix de l’hydrogène, le DOE a également fixé des objectifs de viabilité : il faudrait être autour de 3 euros le kilo d’hydrogène à la pompe (ce qui permet de parcourir environ 100 km en voiture). Pour l’instant, le prix varie entre 2 € pour de l’hydrogène carboné, et 6 € pour l’hydrogène vert issu d’électrolyseurs. Il faut donc encore diviser par deux le prix de l’hydrogène vert, mais ce n’est pas un objectif déraisonnable. Par ailleurs, nous avons tout intérêt à développer une filière d’hydrogène vert ici, en France. Depuis le début de la crise du Covid-19, il est beaucoup question de relocalisation. Voilà une occasion de produire de façon durable une énergie française dont l’utilisation ne génère aucun gaz à effet de serre, et qui à terme pourrait largement se substituer à l’essence, au gasoil, au fioul...

Dans quels domaines utilisera-t-on les piles à combustible demain ?

D. H. En fait, on les utilise déjà. Il existe des applications commerciales des piles à hydrogène, non subventionnées, qui sont beaucoup plus compétitives que celles qu’elles viennent remplacer. Je pense par exemple aux chariots élévateurs électriques utilisés dans des entrepôts, où l’on va vers 100 % d’électricité « hydrogène ». Mais les applications ne sont pas cantonnées à la mobilité (voitures, bus, camions, trains). Il y a aussi le « stationnaire ». Il peut s’agir de produire de l’électricité sur des sites isolés, comme avec un groupe électrogène, sauf que là vous n’avez ni bruit ni pollution. Ou bien équiper une maison, ou un immeuble, avec une pile à combustible qui, rappelons-le, produit de l’électricité mais aussi de la chaleur. On recueille en sortie de l’eau à 80 °C qui peut être utilisée telle quelle pour le chauffage.

L’hydrogène, un gaz hautement inflammable, peut faire peur aux futurs utilisateurs. Qu’en est-il de la sécurité ?

D. H. L’hydrogène est un stockeur d’énergie. Tous les stockeurs d’énergie sont à manipuler avec précaution. C’est valable pour un réservoir d’essence, une bouteille de gaz... Un réservoir d’hydrogène est-il plus dangereux ? Non, pas forcément. C’est la conclusion de l’Institut national de l’environnement industriel et des risques qui a réalisé plusieurs études ces dernières années avec des crash-tests, des tirs à balles réelles sur réservoirs, des fuites diverses... L’hydrogène est un gaz plus léger que l’air, en cas de fuite, il s’échappe toujours vers le haut, contrairement au GPL et au gasoil par exemple, qui s’accumulent sous la voiture, si l’on considère une application dans le domaine du transport.

Il y a toutefois une contrainte supplémentaire par rapport à ces carburants, due au fait que l’hydrogène est fortement comprimé dans le réservoir, ce qui peut entraîner une forte déflagration. Pour l’instant, les retours d’expériences concernant les réservoirs déjà en circulation sont positifs, puisqu’on ne recense aucun accident majeur. Donc oui, il faut manier tout cela avec précaution, comme c’est le cas pour d’autres stockeurs.

Dans cette économie hydrogène qui émerge, comment se situe la France ?

D. H. Nous sommes dans le peloton de tête, ce qui est très bien. Dans ce peloton, vous avez la Chine, le Japon, la Corée du Sud... En Europe, l’Allemagne et les pays nordiques, surtout la Norvège, sont bien placés aussi. Les États-Unis sont également présents dans ce secteur, mais derrière le Canada.

Nous sommes donc bien positionnés, mais attention, les choix stratégiques que nous allons faire maintenant détermineront notre place dans les cinq à dix ans à venir. Or, jusqu’à présent, dans ce secteur, nous avons connu des coups d’accélérateur, comme au début des années 2000 avec pas mal d’argent pour la recherche, puis plus rien. Il est donc fondamental de planifier l’effort français vers l’hydrogène. Les investissements à faire sont massifs et les industriels n’iront pas sans un minimum de visibilité par rapport aux enjeux politiques, environnementaux, normatifs...

Justement, le 9 septembre dernier, le ministre de l’Économie Bruno Lemaire a présenté le plan français pour le développement de l’hydrogène décarboné. 7 milliards d’euros vont être investis sur dix ans, dont 2 milliards rien que pour les deux prochaines années...

D. H. Ce plan envoie un message clair aux scientifiques comme aux industriels : « on y va ». L’enveloppe de 7 milliards d’euros est significative, nous ne sommes pas sur du saupoudrage. Et pour la première fois, elle concerne l’ensemble de la filière : les industriels, mais aussi, à l’autre bout de la chaîne, la recherche (65 millions d’euros), et la formation professionnelle (35 millions d’euros). Seulement, il faut que cette première impulsion soit confirmée dans les années à venir. Une confirmation à deux niveaux, avec la poursuite des investissements, bien sûr, mais aussi une volonté politique d’accompagner la filière aux niveaux local, national et européen. Pour cela, il faudra un cadre législatif adapté.

Un exemple. Si demain, on décide que les centres-villes ne sont plus accessibles qu’aux véhicules électriques, il faudra bien que les municipalités s’équipent en bus à hydrogène, en bennes à ordures à hydrogène, etc. Si les collectivités achètent massivement des bus à hydrogène, ils deviendront vite très compétitifs d’un point de vue économique par rapport aux bus diesel... C’est ainsi que l’on créera un marché et que, peu à peu, l’utilisation de l’hydrogène se répandra à grande échelle. ♦

À lire sur notre site

Énergie : les promesses de l'hydrogène

- 1. Professeur à l’université de Franche-Comté, directeur adjoint de la fédération nationale de recherche sur l’hydrogène FRH2 (CNRS) et responsable de l’équipe Systèmes électriques hybrides, actionneurs électriques, systèmes PAC de l’Institut Femto-ST (CNRS/Univ. de Franche-Comté/Univ. de Technologie Belfort-Montbéliard/ENSMM).

Voir aussi

Auteur

Après des études de physique, Fabrice Nicot se tourne vers le journalisme scientifique. Durant 17 ans, il s’est occupé de l’astronomie et de la physique en tant que chef de rubrique pour le magazine Science & Vie Junior. En octobre 2019, il devient le rédacteur en chef adjoint d’#Sciences, un magazine de vulgarisation scientifique à destination des jeunes, édité par Sciences...