Vous êtes ici

Sommes-nous prêts à cohabiter avec les robots?

(Cet article est tiré du dossier « Ces robots qui nous veulent du bien », à découvrir dans le n° 8 de la revue Carnets de science en vente en librairies.)

Pertinent, faisant exactement ce qu’il faut au bon moment et de la meilleure façon possible, naturel, facile d’accès, non intrusif, intuitif, adaptatif… Le portrait-robot du gendre idéal version 2020 ? Non, le profil du parfait robot interagissant avec des humains. N’en déplaise aux technophiles, une telle merveille n’existe pas. Pas encore. Les millions de robots à l’œuvre aujourd’hui de par le monde sont pour la plupart des dispositifs capables d’exécuter des tâches répétitives, spécialisées, préprogrammées, mais inaptes ou presque à coopérer avec des opérateurs en chair et en os dans la rue ou un lieu public, hors de leur cadre habituel d’expérimentation.

« Ces machines dépourvues de capacités d’initiative sont hyper-rigides et doivent fonctionner dans des cadres connus et contrôlés, pour des raisons de sécurité, commente Mohamed Chetouani, professeur en robotique sociale à l’Institut des systèmes intelligents et de robotique1. Pour l’instant, humains et robots travaillent le plus souvent chacun de leur côté dans le monde professionnel. »

Idem dans la sphère domestique où l’on ne trouve guère d’entités artificielles détectant nos émotions et exprimant les leurs, anticipant nos désirs, nous émancipant des corvées ménagères, veillant sur notre santé, notre confort, notre sécurité… C’est qu’améliorer la cohabitation humain-robot est un défi titanesque.

Le relever suppose, entre autres, de doter la machine de compétences perceptives et cognitives de haut niveau pour qu’elle interprète convenablement les instructions qu’elle reçoit, cale en permanence son comportement sur celui des bipèdes qu’elle côtoie, décrypte pour cela leurs gestes, leurs intentions, leurs décisions et leurs défaillances physiques, tienne compte de leur état émotionnel, exprime éventuellement elle-même les affects appropriés au moment vécu (compassion, surprise, joie, tristesse…), annonce clairement ses intentions, se déplace sans gêner, surprendre ni provoquer de collisions… « Nous avons sous-estimé la difficulté de la tâche », reconnaissent humblement les roboticiens.

Apaiser les malades, détecter les « décrocheurs »

Il n’empêche, la symbiose entre les robots et nous progresse. Des expériences pour l’accompagnement thérapeutique de l’autisme ou de la maladie d’Alzheimer sont ainsi dirigées par Sophie Sakka, chercheuse au Laboratoire des sciences du numérique de Nantes2. Ce projet, où le robot ne remplace pas le thérapeute mais sert de médiateur, donne déjà de bons résultats en termes d’apaisement, de concentration, d’échanges avec l’entourage et de résultats scolaires.

Non moins intéressant : l’utilisation de robots dans les classes pour épauler les équipes pédagogiques, tels ceux présents dans une poignée d’écoles primaires suédoises, suisses, portugaises et françaises dans le cadre du projet européen Animatas lancé en janvier 2018 et coordonné par Mohamed Chetouani. « Notre objectif n’est pas de substituer un robot à l’enseignant(e), mais de demander aux enfants de mobiliser les connaissances qu’ils ont acquises pour les transmettre à la machine, insiste le chercheur. L’élève évalue ainsi sa capacité à expliquer une compétence et à réaliser une tâche, donc son niveau de savoir. »

« De même, nous programmons dans la machine des tâches réalisables en interaction avec celle-ci : écrire, apprendre à se présenter, assimiler des notions de géométrie en manipulant par exemple des objets en forme de quadrilatère… », poursuit-il. En analysant, via ses capteurs et ses caméras, l’attitude des enfants, le robot peut en outre intervenir pendant un exercice et proposer un problème plus simple à un élève en difficulté. Plus largement, les informations « comportementales » qu’il fournit à l’enseignant permettent de mieux détecter et prendre en charge les enfants « décrocheurs » parce que très timides ou dyslexiques, par exemple.

Concevoir des robots qui partagent de plus en plus l’espace, les tâches et les décisions avec des humains, Rachid Alami, directeur de recherche au Laboratoire d’analyse et d’architecture des systèmes du CNRS, s’y emploie pour sa part en focalisant ses travaux sur les « aspects décisionnels » de ces interactions. « Un robot “coéquipier” doit prendre en continu des décisions pertinentes et prédictibles (compréhensibles), explique-t-il. Pour tendre un objet à un humain, une opération simple en apparence, il doit non seulement lui faire part de son intention et s’assurer de son accord pour ne pas s’imposer à lui, mais aussi ne pas serrer l’objet trop fort pour ne pas l’abîmer, le présenter de telle sorte qu’il soit facile à saisir, déterminer à quel moment le lâcher, interrompre l’opération en cas d’imprévu… »

Améliorer la capacité de décision

Comment faire apprendre cela, et beaucoup d’autres choses autrement corsées, à un robot ? En élaborant des modèles mathématiques et logiques de l’environnement physique que la machine est appelée à partager avec des humains. Puis, en développant des « planificateurs de tâches », c’est-à-dire en formalisant (décrivant) avec les mêmes outils l’ensemble des actions que l’on désire le voir réaliser.

« Tous nos modèles sont prédictifs, commente Rachid Alami. Si le robot est confronté à tel ou tel état du monde à un instant T, et accomplit telle ou telle action, le planificateur lui permet de se projeter dans le futur et de déterminer les tâches à accomplir. Toutefois, ces algorithmes, encore très imparfaits parce que très simplifiés, nécessitent de grandes capacités de calcul pour fonctionner à plein. » Pour améliorer les robots, et notamment leur faire gagner de l’autonomie, on peut aussi recourir au deep learning, technique d’apprentissage machineFermerClasse d’algorithmes d’apprentissage automatique, à partir de données, sans production explicite de règles. Avec cette forme d’intelligence artificielle, on ne reconnaît pas un chat parce qu’« il a deux oreilles, quatre pattes, etc. » (raisonnement humain composé de règles et dicté à la machine), mais parce qu’il ressemble à grande quantité d'autres images de chats fournies à la machine pour l’« entraîner ». Au final, on ignore quelles ressemblances font tilt pour celle-ci ! C’est pourquoi on qualifie ces algorithmes de « boîte noire ». en intelligence artificielle (IA).

Avec cette approche, pas de règles logiques dictées par l’humain au sein d’un programme (comme c’est le cas avec une autre approche dite « symbolique »). Le robot analyse des milliers et des milliers d’images, découvre de lui-même des caractéristiques communes, grâce à quoi il prend seul des décisions. « Cette technologie ne permet pas encore au robot d’interpréter ce que fait un humain dans une scène, par exemple, ni de se projeter dans l’avenir, pointe Rachid Alami. Et il est impossible d’expliquer les décisions que prend la machine : c’est une “boîte noire”. Notre objectif, à terme, est de combiner cette approche avec l’approche symbolique. »

Un robot « social », en outre, doit pouvoir décrypter les multiples signaux non verbaux qu’émet un humain lors d’un échange en face-à-face (gestes, expressions du visage, ton de la voix…), adapter son comportement à ces informations et produire lui-même de tels indices pour mieux se faire comprendre. « Analyser et modéliser ce type de messages est une étape cruciale dans la mise au point de machines à même de tenir des conversations crédibles avec des humains, argumente Mohamed Chetouani. Notre spécificité est d’introduire des interactions dans le processus d’apprentissage. La machine peut interroger son partenaire humain sur la pertinence du sens qu’elle donne aux signaux sociaux qu’il génère. Cela permet d’accélérer et de guider la compréhension que le robot a de ces données. Et de mieux expliciter sa prise de décision, donc d’atténuer l’effet “boîte noire” ».

Proposer une aide personnalisée

Réaliser une tâche pénible avec un humain en lui épargnant le maximum d’efforts, ou en lui indiquant le mouvement idéal à faire, participe évidemment des missions d’un robot « collaboratif ». D’où les travaux menés au Laboratoire lorrain de recherche en informatique et ses applications3 par Pauline Maurice pour optimiser nos interactions physiques avec les machines et réduire les problèmes de troubles musculosquelettiques.

« Mes recherches sont à la croisée de la robotique, de la biomécanique, des neurosciences et de l’ergonomie. Elles visent à élaborer des robots ou des exosquelettes qui prennent en compte les spécificités de leurs partenaires humains (morphologie, force musculaire, habitudes posturales, état de fatigue…) et facilitent leurs gestes en leur offrant une aide personnalisée, explique-t-elle. J’effectue pour cela des observations du mouvement humain en situation naturelle et intègre les spécificités que je détecte dans des modèles de simulation numérique. Je réfléchis également à la façon de rendre ces dispositifs robotiques intuitifs, peu perturbants et par conséquent plus faciles à accepter. Car les personnes peuvent avoir une certaine résistance, voire éprouver de l’anxiété, à l’idée qu’un robot les assiste. »

De fait, notre attitude envers les robots est à la fois positive et négative. Une ambivalence que reflète le sondage OpinionWay réalisé fin 20174 et indiquant que 46 % des Français pensent qu’avoir un robot à disposition n’est pertinent dans aucun lieu du quotidien. « Les robots suscitent chez nous l’espoir d’avoir moins à travailler en même temps que la crainte d’être condamné au chômage et devenir inutile », commente Nicolas Spatola, du Laboratoire de psychologie sociale et cognitive5.

« C'est aussi l’espoir de satisfaire certains désirs et la crainte de voir les contacts interpersonnels se raréfier ; l’espoir de disposer d’un plus grand pouvoir sur son environnement et la crainte (infondée, Ndlr) que les machines se révoltent et nous asservissent ; l’espoir de vivre beaucoup plus longtemps grâce à l’implantation de prothèses bioniques et la crainte de perdre son identité, etc. », poursuit le chercheur.

Considérer les facteurs culturels

Si la peur des robots reste vivace dans notre pays, tel n’est pas le cas au Japon où ces entités ne sont nullement perçues comme des menaces. « Des études montrent que les universitaires nippons ont 90 % d’expérience de plus des interactions humain-machine que leurs collègues américains », assure le même chercheur selon lequel le shintoïsme, religion originelle de l’archipel, explique pour partie la robophilie du pays. Cette croyance animiste honore en effet d’innombrables divinités (les kamis) personnifiant le vent, le tonnerre, le Soleil, les montagnes… Les esprits, selon cette forme de spiritualité, peuvent donc habiter les robots.

« L’Occident et le Japon représentent deux visions philosophiques du monde très différentes quant à la nature des androïdesFermerRobot d’apparence humaine. Étymologiquement, ce « qui ressemble à l’homme » (du grec andros, « homme »). On peut aussi parler d’ « humanoïde »., commente Nicolas Spatola. Cette opposition montre l’intérêt de prendre en considération les facteurs culturels dans l’étude des interactions humain-robot. » Lesquelles ont de bonnes chances de constituer un des traits structurants de nos sociétés dans un proche avenir.

Mais imaginer les conséquences de la prolifération d’artefacts humains dans les maisons, les bureaux, les structures d’enseignement, les transports en commun, les centres commerciaux, etc., reste une gageure. Le sujet est encore peu étudié. « Il est très compliqué, à l’heure actuelle, pour les sciences sociales, de décrire les modifications comportementales que pourrait induire la présence massive de nouveaux agents sociaux artificiels dans notre quotidien », souligne Nicolas Spatola. Une prudence de mise.

Mais tout donne à penser que les humains s’habitueront d’autant plus aisément aux robots que ceux-ci auront été pensés en amont pour être facilement accessibles. « Il est clair que, s’il suffit de parler avec un robot compagnon pour qu’il vous aide à aller de votre chambre à la salle de bains, il sera forcément plus simple de s’adapter à cette interaction que s’il faut entrer des lignes de commandes pour obtenir le même résultat, confirme Nicolas Spatola. D’où l’importance de prendre le temps de réfléchir à l’influence des robots sur l’humain avant de les mettre partout. Dans le cas contraire, au lieu de régler des problèmes, l’introduction de robots pourrait rendre négatives des situations qui ne l’étaient pas auparavant. »

Déléguer les compétences ou pas

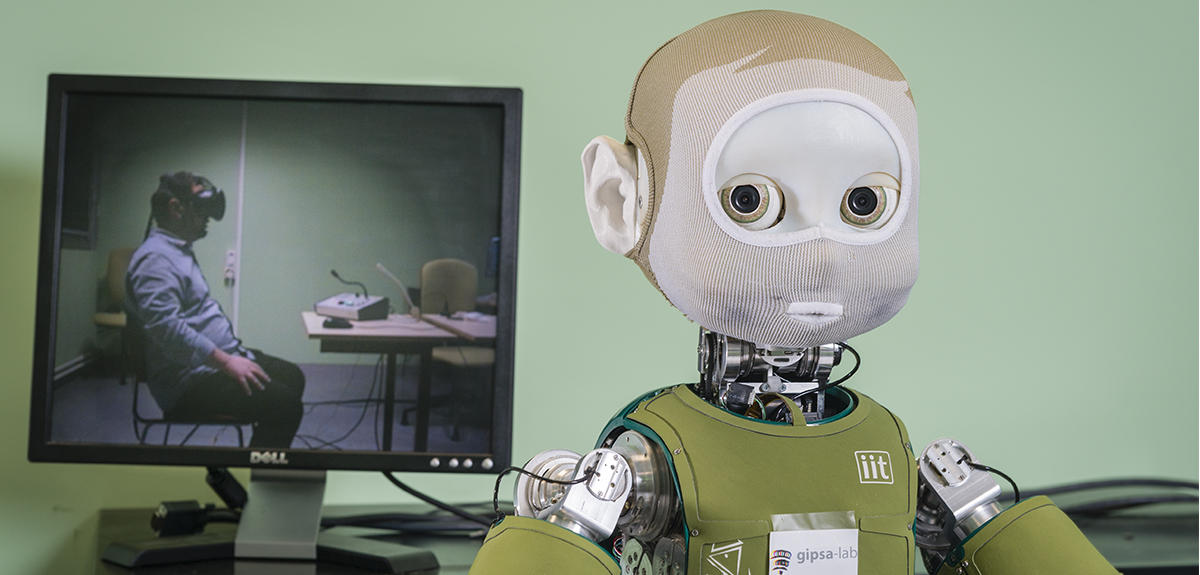

Côtoyer des robots humanoïdes, par ailleurs, retentira vraisemblablement sur le fonctionnement de notre système cognitif, comme en atteste l’expérience menée en 2018 par deux laboratoires de l’université Clermont-Auvergne, dont le Lapsco. Principe de cette étude destinée à évaluer les effets de la présence d’un robot sur l’attention : demander à des sujets de réaliser, d’abord seuls, le test de Stroop qui consiste à nommer la couleur dans laquelle est écrit un mot (« bleu » pouvant par exemple être écrit en jaune). Puis, faire repasser la même épreuve aux mêmes personnes en présence d’un robot humanoïde piloté à distance par un opérateur humain et pouvant se montrer soit chaleureux, empathique, soit froid, sévère.

Résultat : les performances cognitives des participants se sont avérées nettement meilleures quand ils ont interagi avec le robot antipathique. « Notre hypothèse est que l’augmentation de leurs capacités de concentration est liée au fait qu’ils ont été fortement troublés par la “personnalité” négative du robot et lui ont, de ce fait, attribué des caractéristiques psychologiques spécifiquement humaines, commente Nicolas Spatola. Or, nous savons que la présence d’un humain potentiellement menaçant améliore la capacité de l’attention à sélectionner des informations pertinentes. »

Reste une question clé : la dépendance technologique de plus en plus forte entre l’humain et le robot pourrait-elle déboucher sur une révolution sociale ? Sophie Sakka en est persuadée. « Toutes cultures confondues, l’une des premières questions que l’on pose à une personne que l’on ne connaît pas est : “Que faites-vous dans la vie ?”, sous-entendu : “Quelle est votre contribution au fonctionnement de votre société ?”, argumente-t-elle. Ce paradigme sera remis en cause si les robots viennent à pourvoir la plupart des emplois humains au-delà des prochaines décennies. Sur quoi reposera alors le vivre-ensemble ? Qu’est-ce qui rendra un individu légitime ? Quel sera le statut légal des machines ? Comment redistribuera-t-on les richesses qu’elles généreront ?, etc. »

Autant d’interrogations qui devraient « susciter dès maintenant la réflexion de toute la société », plaide la chercheuse. Pour Nicolas Spatola, se rappeler que « nous développons des robots à des fins utilitaires » est essentiel. La question à se poser en priorité est donc la suivante : pourquoi développer des robots est-il utile ? « Imaginons que, demain, le budget de l’aide à la personne augmente de 100 % et que l’on crée assez d’emplois pour combler la demande. Aura-t-on besoin de nouveaux robots dans ce secteur d’activité ? Le problème n’est donc pas les robots en tant que tels, mais les compétences que nous choisirons de leur déléguer ou, au contraire, de leur interdire. Ces décisions sont de nature politique et économique. Elles conditionneront les interactions humain-robot et définiront le type de société dans laquelle nous souhaitons vivre. » ♦

Rendez-vous

Futurobot, une série d'évènements dédiés à la robotique organisés par le CNRS partout en France et sur les médias sociaux jusqu'en juin 2021.

À lire sur notre site

Cinq robots au talent fou

Robots : Science vs Fiction

Sept questions (très faciles) sur les robots

Autisme et Alzheimer : des robots médiateurs pour reconnecter les patients

Les robots s'installent au bloc

À l’usine, au bureau, tous remplacés par des robots ?

Six scénarios d'un monde sans travail

Peut-on faire confiance à l'intelligence artificielle ?

Ava, le robot qui nous calculait trop

- 1. Unité CNRS/Sorbonne Université.

- 2. Unité CNRS/Univ. de Nantes/École centrale de Nantes/IMT Atlantique.

- 3. Unité CNRS/Univ. de Lorraine/Inria.

- 4. Sondage réalisé en décembre 2017 sur un échantillon de 1 052 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus.

- 5. Unité CNRS/Univ. Clermont-Auvergne.

Voir aussi

Auteur

Philippe Testard-Vaillant est journaliste. Il vit et travaille dans le Sud-Est de la France. Il est également auteur et coauteur de plusieurs ouvrages, dont Le Guide du Paris savant (éd. Belin), et Mon corps, la première merveille du monde (éd. JC Lattès).