Vous êtes ici

La science au chevet de l’environnement

Temps de lecture : 24 minutes

Soyons francs, le tableau n’est pas des plus reluisants… Le changement climatique tape à notre porte, multipliant les risques de canicules, cyclones et autres événements extrêmes. L’état de tous les écosystèmes de la planète se dégrade à un rythme effrayant. Le plastique envahit l’océan, tandis que la pollution de l’air, de l’eau et des sols atteint des niveaux records. Mais pour la communauté scientifique, qui a donné l’alerte depuis longtemps, hors de question de jeter l’éponge.

Dans les laboratoires du CNRS et d’ailleurs, des milliers de scientifiques tentent de dresser les constats les plus précis possibles, préambule indispensable à toute tentative de réparation et d’adaptation, travaillent à des techniques et réfléchissent à des solutions pour tenter d’améliorer un tant soit peu les choses. À la fois persuadés qu’il est encore possible d’agir, et convaincus que leurs efforts ne sauraient suffire, à eux seuls, à régler les problèmes en question…

« Les innovations scientifiques seront décisives, insiste Claude Grison, qui dirige le laboratoire de Chimie bio-inspirée et d’innovations écologiques1 et lauréate en 2014 de la médaille de l’innovation du CNRS, Seulement, leur efficacité dépendra de la capacité qu’aura la société à les intégrer dans des démarches concrètes. » Tour d’horizon non exhaustif.

Réduire le CO2 atmosphérique

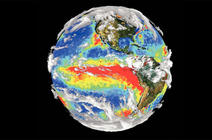

L’un des défis majeurs de la crise environnementale actuelle est bien évidemment de parvenir à diminuer les émissions de dioxyde de carbone (CO2). Émis par les transports et les industries humaines, ce gaz à effet de serre est l’acteur principal du réchauffement climatique, de l’élévation du niveau des océans et de leur acidification. Selon l’Organisation météorologique mondiale, le taux de CO2 dans l’air ne cesse de grimper : début 2019, il a atteint 410 parties par million de molécules d’air (ppm), contre 400 ppm en 2015 et 280 ppm avant 1790 et la révolution industrielle. Or, les simulations révélées en septembre dernier par les laboratoires français et qui serviront à constituer le prochain rapport du Groupe d’experts intergouvernemental pour le climat (Giec), laissent entrevoir une hausse de 7 °C d’ici 2100 dans le pire des scénarios où rien n’est fait pour baisser ces émissions.

La priorité est donc d’accélérer la transition de nos sociétés vers des modèles énergétiques rejetant moins de CO2, ce à quoi travaillent depuis longtemps nos scientifiques à travers le développement de technologies allant du solaire à l’éolien, en passant les hydroliennes. Un travail de longue haleine, illustré par les programmes de recherche menés au CNRS, pour rendre ces recherches performantes et compétitives, et inciter politiques et industriels à sortir enfin nos sociétés des énergies fossiles.

Si arrêter d’injecter massivement du C02 dans l’atmosphère est une priorité, parvenir à en retirer serait tout aussi appréciable. Pour cela, différentes solutions sont à l’étude un peu partout dans le monde. On note ainsi l’initiative « 4 pour 1 000 », lancée en 2015 à l’occasion de la COP21, et dont Cornelia Rumpel, directrice de recherche CNRS à l’Institut d’écologie Paris et des sciences de l’environnement2, préside le comité scientifique et technique.

Ce projet vise, en favorisant certaines pratiques agricoles, à accroître de 0,4 % par an la séquestration du carbone dans les quarante premiers centimètres de profondeur du sol. Le chiffre de 0,4 % ne doit rien au hasard. Il correspond à environ 80 % de l’augmentation de la concentration atmosphérique en CO2 sur l’année 2017, soit 6 milliards de tonnes par an, sachant que les sols renferment déjà 1 500 milliards de tonnes de carbone sous forme de matière organique.

La reforestation constituerait une autre piste. En juillet 2019 – juste avant les incendies en Amazonie, en Sibérie et en Afrique –, une étude publiée par Science indiquait qu’en reboisant environ 0,9 milliard d’hectares de terres dans le monde, on pourrait à terme absorber les deux tiers des émissions de carbone d’origine humaine. Une mesure qui n’est pas miraculeuse – parce que compliquée à mettre en place et que ses effets ne sont pas forcément pérennes –, mais qui nous donnerait du temps pour agir.

Rester réalistes

D’autres pistes semblent plus aléatoires, voire dangereuses. Régulièrement, les journaux font état de projets de géo-ingénierie destinés à modifier le pouvoir réfléchissant des nuages ou à saupoudrer les océans avec du calcaire pour diminuer son acidité. À l’occasion d’une étude3publiée fin 2018, Jean-Pierre Gattuso, directeur de recherche CNRS au Laboratoire d’océanographie de Villefranche-sur-Mer4 , et dix-sept autres experts internationaux ont tenté d’évaluer la pertinence de treize solutions potentielles fondées sur l’océan. Il est apparu que plusieurs d’entre elles sont incertaines, risquées ou difficiles à mettre en œuvre. « Concernant l’idée de disperser du calcaire dans les océans, illustre Jean-Pierre Gattuso, 3 000 bateaux seraient nécessaires pour ajouter 4 milliards de tonnes de calcaire à l’océan chaque année. Cela nécessiterait des investissements élevés et produirait d’importantes émissions de gaz à effet de serre, pour n’absorber “que” 600 millions de tonnes de CO2 par année en cinquante ans, soit 1,5 % des 40 milliards de tonnes rejetées tous les ans par nos activités. »

En fait, seules deux solutions sur les treize évaluées semblaient réalistes : le déploiement à grande échelle des énergies marines renouvelables et la restauration de la végétation côtière. Or, ces méthodes requièrent l’intervention de tous, et pas seulement des scientifiques : « Les gouvernements pourraient décider d’une taxe carbone socialement juste pour limiter l’utilisation des énergies fossiles ; les décideurs locaux, promouvoir la mobilité propre ; les industriels, opter pour des procédés moins polluants ; et les particuliers, modifier leurs comportements, par exemple choisir le vélo et le train plutôt que la voiture », plaide Jean-Pierre Gattuso.

« Il n’y a aura pas de coup de baguette magique scientifique, confirme, catégorique, Marc Robert, chimiste au Laboratoire d’électrochimie moléculaire5, à Paris. Pour réduire la concentration de CO2 atmosphérique, il faudra absolument en émettre moins, collectivement. » En juillet dernier, le chercheur a copublié des travaux montrant qu’il est possible de recycler efficacement le CO2 pour fabriquer du carburant destiné à nos véhicules !6

« Notre idée ? Utiliser un dispositif électrochimique doté de deux électrodes en matériaux peu onéreux (carbone et cobalt, notamment) et fonctionnant à l’énergie solaire, pour transformer le CO2 en monoxyde de carbone (CO), qui sera ensuite utilisé pour produire du méthanol (CH3OH) », précise Marc Robert. Certes, la combustion de ce carburant recréerait du dioxyde de carbone ; mais celui-ci serait immédiatement recyclé pour régénérer du carburant ! De quoi faire « entrer le CO2 dans un cercle énergétique vertueux » et faire d’une pierre deux coups : « Diminuer les rejets de CO2 dans l’air ; et offrir une nouvelle alternative aux énergies fossiles. » Oui, mais voilà : aussi prometteur soit-il, ce procédé nécessite au moins dix ans de recherche avant une possible application industrielle. Et surtout, il ne nous débarrassera pas du CO2 déjà au-dessus de nos têtes, mais il servirait à recycler celui qui sera nouvellement produit.

Restaurer la biodiversité

Lors d’une évaluation7 réalisée par 150 experts internationaux et publiée en mai 2019 par la Plateforme intergouvernementale sur la biodiversité et les services écosystémiques (IPBES), il est apparu que pas moins d’un million d’espèces étaient menacées d’extinction dans les prochaines années ! « Un quart des espèces évaluées sont menacées d’extinction à court terme, et jusqu’aux deux tiers dans certains groupes. La biomasse des mammifères sauvages a déjà décliné de plus de 80 %. Nous en sommes arrivés là notamment à cause de l’explosion de la démographie – nous sommes désormais 7,6 milliards, contre moins de 1,8 milliard en 1900 – et de la surconsommation, éclaire Franck Courchamp, expert IPBES, écologue et directeur de chercheur CNRS au Laboratoire écologie, systématique et évolution8, à Orsay. Mais, et c’est un des rares points positifs du rapport et un message encourageant : des politiques ambitieuses de protection des espèces peuvent enrayer le déclin. On sait donc comment faire, et il y a de plus en plus de success-story sur ce plan, même dans des contextes socio-économiques difficiles. Un exemple emblématique est celui du rhinocéros blanc d’Afrique australe. Il restait une vingtaine d’individus avant la mise en place d’un plan drastique de conservation il y a cinquante ans. Aujourd’hui, on en compte plusieurs milliers. En France, on a aussi le cas du vautour fauve, qui a fait un retour spectaculaire. »

Ce constat a été corroboré par l’analyse9 de 13 000 publications scientifiques effectuée fin 2018 par deux chercheurs français, Laurent Godet et Vincent Devictor. La conclusion est limpide : il existe des solutions qui fonctionnent pour protéger, conserver et réintroduire des espèces, et elles sont conciliables avec des activités humaines (lire Carnets de science #5, p. 80). « En matière environnementale, nous faisons face à des politiques très largement insuffisantes, nous déclarait alors Laurent Godet. Alors que la plupart des propositions des scientifiques sont a minima des intérêts environnementaux, elles sont souvent ensuite vidées de leur substance dans des compromis qui n’ont pas grand sens. Notre étude démontre que les scientifiques font leur travail. Aux politiques de faire le leur ! »

Pour Franck Courchamp aussi, « la seule mobilisation des spécialistes ne suffit pas. Il faut que ces programmes de conservation s’accompagnent d’un volet social afin de sensibiliser largement les populations à ses problématiques. Il faudrait arrêter de financer les activités qui impactent négativement la biodiversité, comme l’agriculture intensive ou les énergies fossiles, et aider le bio et les énergies renouvelables. Quant aux citoyens, ils pourraient manger moins de viande, l’élevage industriel étant une source importante de gaz à effet de serre et de déforestation ; éviter l’huile de palme, autre cause majeure de déforestation ; et réduire le recours aux emballages plastiques… »

Il convient aussi d’interroger la relation que nous avons avec les écosystèmes qui nous entourent. Nos modes de vie modernes ont entraîné, de fait, une déconnexion avec la nature : « Peut-on expliquer notre inertie par le fait que nous n’avons pas l’impression de souffrir ?, s’interroge Anne-Caroline Prévot10, écologue et directrice de recherche au Centre d’écologie et des sciences de la conservation11 . Lorsque l’on est peu ou pas en contact avec la nature, on saisit moins l’urgence de s’en préoccuper, on s’en détache », poursuit-elle.

À l’interface de la psychologie et de la biologie de la conservation, la chercheuse explore avec des volontaires la diversité des expériences de la nature. Suivis citoyens de populations de papillons ou d’oiseaux, jardins partagés en milieu urbain, sorties au parc zoologique : ces petites expériences – qui rappellent les anciennes leçons de choses – sont autant d’opportunités pour renouer avec les paysages qui nous entourent en mêlant savoirs et émotions.

« Il est nécessaire de parvenir à créer une culture commune autour de la biodiversité en particulier, et de l’environnement en général, plaide la chercheuse. Il s’agit là de se reconnecter avec le vivant, de se transformer par la connaissance et l’expérience. » Et, par là même, de créer des biens communs environnementaux, géographiques, historiques, sentimentaux ou mémoriels à l’échelle globale.

Utiliser le droit

Aux Pays-Bas, en 2018, la cour d’appel de La Haye, saisie par l’ONG Urgenda, a pris une décision historique en enjoignant l’État néerlandais à revoir ses engagements sur les émissions de gaz à effet de serre. « Le droit est un outil très intéressant pour la protection de l’environnement et de la biodiversité, mais il n’est pas toujours bien mobilisé », souligne Marta Torre-Schaub12, juriste de l’environnement et du climat et directrice du Groupement de recherche (GDR) ClimaLex.

En France, en mars 2019, c’est « L’Affaire du siècle » qui a fait la une des médias : quatre associations13 ont assigné l’État en justice devant le Tribunal administratif de Paris pour son inaction contre le changement climatique. Si ces initiatives citoyennes font désormais boule de neige, la notion de « préjudice écologique » n’est introduite en France qu’en 2016, dans la loi sur la biodiversité14.

Dès lors, qui condamner et comment ? D’un côté, il est possible de mesurer économiquement les dommages environnementaux en évaluant, par exemple, la pollution d’une rivière en termes de pertes et de préjudices. Les pollueurs peuvent être condamnés à compenser ou à reconstituer l’écosystème dégradé. D’un autre côté, « pour la question climatique, on parle de problèmes globaux, créés par de multiples causes et de multiples responsables. Il faudrait pouvoir discerner la part de responsabilité de chacun de ceux qui y ont contribué. Des études économiques tentent de mettre en place des modèles de calcul mais il est encore difficile d’établir des chaînes de causalité, explique la juriste. Le droit français est très bien fait, poursuit-elle. S’il était appliqué, il serait parfaitement apte à protéger l’environnement. Au niveau international, le droit de l’environnement souffre, lui, d’un problème d’effectivité. Les textes, comme les conventions, ne sont pas toujours contraignants. »

Car les États ont beau signer ou ratifier ces textes, rien ne les oblige à tenir leurs engagements. Et malgré l’existence de tribunaux internationaux – encore trop peu adaptés au droit de l’environnement –, un État n’est pas tenu de se soumettre à leur juridiction.

Diminuer la pollution plastique

Sacs, emballages, bouteilles… tous les ans, chacun de nous jette en moyenne 35 kg de plastiques, dont 10 % finiront en mer. Face à ce problème majeur, la mission du GDR Polymères et Océans, constitué sous l’égide du CNRS, a pour but de fédérer la recherche sur le devenir des plastiques en milieu aquatique.

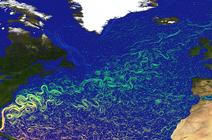

Cette pollution touche tous les océans, même s’il existe des zones d’accumulation : « Notamment le gyre du Pacifique nord, un immense tourbillon d’eau océanique situé au nord-est du Pacifique, très pollué en plastiques ; la mer Méditerranée ; mais aussi l’Arctique, une région que nous pensions indemne », précise Jean-François Ghiglione, membre du conseil scientifique du GDR, directeur de recherche CNRS à l’Observatoire océanologique de Banyuls-sur-Mer15 et directeur scientifique de la nouvelle aventure de la goélette Tara, partie étudier la pollution plastique sur les fleuves d’Europe.

Problème : les plastiques peuvent étouffer les animaux qui les avalent. Ils peuvent aussi se fragmenter en particules de moins de 5 mm (microplastiques), qui, une fois ingérées par les animaux, vont entraîner une accumulation de composés toxiques dans la chaîne alimentaire : phtalates, dioxines, bisphénols… Ainsi, Jean-François Ghiglione et ses collègues ont montré que les macro et microplastiques peuvent affecter la croissance, l’alimentation et le comportement d’organismes comme les coraux d’eau froide (Lophelia pertusa), qui vivent à plus de 700 mètres de profondeur16. Enfin, les microplastiques peuvent être colonisés par des micro-organismes, et participer à la dissémination de bactéries potentiellement nocives.

Le militant écologiste néerlandais Boyan Slat a lancé en septembre 2018 le projet The Ocean Cleanup, visant à déployer des barrières flottantes dans le Pacifique nord pour en retirer les déchets plastiques. Cependant, de l’avis de la plupart des scientifiques, cela ne permettra pas, hélas, de nettoyer les océans. « Équivalent à un barrage flottant au milieu du Pacifique, le procédé de Boyan Slat ne collecte que les macroplastiques de surface. Et la faible fraction récupérée sera rapidement remplacée par les apports de déchets qui ne cessent d’augmenter », commente Jean-François Ghiglione.

L’écotoxicologue n’en démord pas : les solutions à la pollution plastique des océans viendront avant tout d’une mobilisation de la société elle-même. La priorité : « Il faut absolument réduire notre production, notre consommation et nos rejets de plastiques », martèle-t-il. Une vérité – stopper les sources primaires – que l’on peut transposer à tous les types de pollution… Les chimistes et spécialistes des matériaux, notamment ceux du Groupe français d’études et d’applications des polymères (GFP), sont mobilisés pour trouver des alternatives écoresponsables, mais la tâche est particulièrement complexe.

Dépolluer les sols

« Mieux vaut dès le départ préserver la nature. Car comme le disait l’énarque et écologiste militant Philippe Saint-Marc : “Le coût de la protection de la nature reste beaucoup plus faible que celui de sa réhabilitation” », insiste Claude Grison (qui a remporté le Prix de l’inventeur européen de l’année le 21 juin 2022, NDLR). Ses recherches portent sur la dépollution des sols et des systèmes aquatiques contaminés par des minéraux : zinc, manganèse, etc. Constatant que certaines espèces végétales (Anthyllis vulneraria, Noccaea caerulescens…) captent et accumulent spontanément dans leurs feuilles ce type de composés, la chercheuse a eu l’idée de les cultiver sur des sols contaminés.

Récompensés par la médaille de l’innovation du CNRS en 2014, ses travaux l’ont amenée à lancer plusieurs vastes programmes pour réhabiliter des sites miniers et industriels dans le Gard et en Nouvelle-Calédonie.

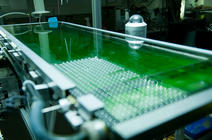

Mieux : la chimiste a montré qu’il est possible d’utiliser ces plantes comme réservoirs naturels de métaux pour la chimie verte ou comme catalyseurs (composés destinés à accélérer les réactions chimiques.Cela permet de préserver la nature et de tirer parti des polluants récupérés, tout en apportant une solution à l’épuisement annoncé des métaux sur Terre », se réjouit Claude Grison.

Plus récemment, elle a imaginé utiliser des plantes pour concevoir des filtres d’origine végétale permettant de dépolluer et de préserver les systèmes aquatiques. Cependant, là non plus, il n’est pas certain que les efforts des scientifiques soient LA solution… « D’une part, l’application à grande échelle de nos idées nécessitera de changer les habitudes, d’adapter les installations industrielles actuelles, et d’attirer d’importants investissements financiers et techniques ; ce qui est loin d’être gagné. Mais, surtout, restaurer les écosystèmes endommagés n’est hélas pas toujours possible : certains dommages – comme la disparition d’espèces – sont irréparables. »

Prendre soin de l’eau

En 2015, dix-sept Objectifs de développement durable (ODD) ont été fixés par l’ONU à l’horizon 2030, ceux-ci mobilisant depuis des recherches dans de nombreux domaines. Le sixième ODD vise par exemple à garantir un accès équitable et universel à l’eau potable pour les 8,6 milliards d’individus. « Dans l’absolu, il y a suffisamment d’eau douce pour répondre aux besoins de l’humanité. Ce qui pose problème, c’est la question de sa répartition sur la planète. Le développement démographique et l’urbanisation font pression sur l’eau, son accès et son usage. Dans certaines régions où elle est abondante, les infrastructures ne sont pas toujours disponibles pour la puiser, la traiter, l’acheminer. La question de sa gestion est essentielle pour appréhender les conséquences des changements globaux et leurs impacts sur l’alimentation, explique Agathe Euzen, anthropologue et directrice de recherche au Laboratoire techniques, territoires et sociétés17. Il faut sortir de la valeur économique comme seule valeur. »

Par ailleurs, même quand l’eau ne manque pas, nos activités domestiques et industrielles (textiles, pharmaceutiques…) la souillent avec une ribambelle de polluants que les stations d’épuration ne parviennent pas à tous éliminer. Et ces polluants, qui s’accumulent dans les rivières, les océans, etc., reviennent à nos robinets. Plusieurs équipes du CNRS, œuvrant dans le champ de l’« ingénierie verte », développent des techniques innovantes de dépollution de l’eau. Le défi est double : améliorer les systèmes de traitement existants et les compléter par d’autres, capables de détruire les polluants difficiles à éliminer aujourd’hui. Toutefois, les nouveaux procédés développés jusqu’ici doivent encore faire leurs preuves pour la dépollution de grands volumes, sachant qu’une station d’épuration traite plusieurs centaines de milliers de mètres cubes d’eau par jour.

Quant au dessalement de la mer, Agathe Euzen estime qu’elle peut être une fausse bonne idée : si les techniques ont gagné en efficacité et sont moins coûteuses, elles restent très consommatrices d’énergie ; l’eau est, en outre, puisée près des côtes où la faune et la flore sont très vulnérables, et sa distribution n’est pas toujours simple. Enfin, si cette eau répond aux normes de potabilité, elle ne correspond pas toujours aux critères subjectifs de qualité des usagers : lorsque cela est possible, le consommateur préfère boire autre chose que de l’eau dessalée.

Tirer les leçons du passé

Anticiper pour s’adapter nécessite donc surtout de réduire notre consommation d’eau à l’échelle globale, en utilisant des machines moins gourmandes mais aussi en s’inspirant des technologies traditionnelles. Mais si des mécanismes se mettent en route, des verrous culturels demeurent : « Combien de temps une catastrophe environnementale est-elle gardée en mémoire ? Pas plus de cinq ans… Plus notre société est informée, plus sa mémoire est courte », déplore Emmanuel Garnier, historien du climat et des risques, et directeur de recherche CNRS au laboratoire Chrono-Environnement18. Selon lui, cette amnésie environnementale est l’un des principaux facteurs de notre vulnérabilité moderne : « Les sociétés anciennes avaient la mémoire des sols ; elles multipliaient les repères, ceux d’inondations passées par exemple. Les noms de lieux, très locaux, comme “voivre” ou “vevre”, qui désignent en vieux français une zone humide ou marécageuse, permettaient de saisir l’évolution des paysages en faisant référence à la nature des terrains. »

Cette histoire du risque s’est peu à peu effacée. Par exemple, la tempête Xynthia qui a frappé la côte Atlantique fin février 2010 : « Pour certains responsables politiques, cette catastrophe était imprévisible. Il n’y avait pas eu, au cours des dernières décennies, de précédent de ce type dans ces zones pourtant inondables. » Les dégâts humains et matériels causés par les inondations qui ont suivi ont été considérables19. Pour l’historien, le progrès technique nous a fait perdre la notion du risque, la technologie nous donnant l’illusion, à grand renfort d’ingénierie et de béton, que nous maîtrisons la nature. Dans les faits, l’artificialisation des sols et des littoraux a renforcé la vulnérabilité des populations. Cette rupture mémorielle s’est accentuée, à la fin des années 1970, avec le développement de l’agriculture intensive, la destruction des paysages, et particulièrement des zones humides, l’urbanisation effrénée, l’exode rural et les politiques d’aménagement du territoire. « Le mot “adaptation” n’est pas le seul qu’il faut avoir en tête. Il est nécessaire d’exhumer la mémoire des territoires, qui pérennise une réalité environnementale, et de souligner le rôle des populations autochtones dans la préservation et la transmission de la culture du risque », conclut ainsi Emmanuel Garnier. ♦

----------------------------------------------------------------------

Assurance tout climat ?

Face aux crises environnementales, le capitalisme a, lui, su s’adapter. En 1992, l’ouragan Andrew, l’un des plus destructeurs de l’histoire des États-Unis, a provoqué une crise du secteur de l’assurance, le forçant à revoir ses modèles d’évaluation du risque. Les potentielles catastrophes naturelles engendrent un risque si important qu’un fort besoin en expertise s’est fait sentir. Les « obligations catastrophes » ont alors fait leur apparition : « Ces nouveaux produits financiers marquent un double tournant : par la financiarisation des outils de gestion environnementale et par le tournant environnemental des produits financiers », explique Sara Angeli Aguiton, sociologue au Centre Alexandre-Koyré20 . En dispersant les risques par leur titrisation, les assureurs se réassurent sur les marchés financiers. Les investisseurs spéculent alors sur l’occurrence de la catastrophe naturelle dans un endroit bien précis suivant sa localisation, son intensité, sa magnitude ou sa trajectoire.

En 2006, le Mexique est l’un des premiers États à investir le marché. Il a émis des obligations catastrophes pour se prémunir des dégâts d’un séisme d’une magnitude d’au moins 7,8. Mais, en 2018, lorsqu’un séisme de 7,2 a frappé le pays, aucune indemnisation n’a été versée : la violence du tremblement de terre était inférieure aux conditions prévues par l’obligation. « Ce nouveau marché de la catastrophe risque de créer de nouvelles inégalités. Tant que ce marché reste profitable, qui sera finalement protégé si les investisseurs définissent eux-mêmes les risques environnementaux acceptables ? », souligne la chercheuse. ♦

- 1. Unité CNRS/Université de Montpellier.

- 2. Unité CNRS/Sorbonne Université/IRD/Inrae/Université Paris-Est Créteil Val-de-Marne.

- 3. "Ocean Solutions to Address Climate Change and Its Effects on Marine Ecosystems", J.-P. Gattuso et al., Front. Mar. Sci., 4 octobre 2018.

- 4. Unité CNRS/Sorbonne Université.

- 5. Unité CNRS/Université Paris-Diderot.

- 6. "Molecular electrocatalysts can mediate fast, selective CO2 reduction in a flow cell" S. Ren et al., Science, 26 juillet 2019.

- 7. « IPBES Global Assessment Summary for Policymakers », IPBES, mai 2019.

- 8. Unité CNRS/Université Paris-Sud/AgroParisTech.

- 9. « What conservation does », L. Godet et V. Devictor, Trends in Ecology and Evolution, 10 septembre 2018.

- 10. Avec l’Institut de la transition environnementale (SU-ITE), elle mène aussi un projet d’écriture de fictions

- 11. Unité CNRS/MNHN/Sorbonne Université.

- 12. Directrice de recherche CNRS à l’Institut des sciences juridique et philosophique de la Sorbonne, elle conduit aussi un projet de recherche sur « Les dynamiques du contentieux climatique : usages et mobilisation du droit face à la cause climatique ».

- 13. Notre Affaire à tous, la Fondation pour la nature et l’Homme, Greenpeace France et Oxfam France.

- 14. Loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages.

- 15. Unité CNRS/Sorbonne Université.

- 16. "Macro- and microplastics affect cold-water corals growth, feeding and behaviour", L. Chapron et al., Scientific Reports, 17 octobre 2018.

- 17. Unité CNRS/École Des Ponts Paristech/ Université Paris-Est Créteil Marne-la-Vallée.

- 18. Unité CNRS/Université de Franche-Comté.

- 19. En France, les bilans font état de 47 décès et d’un coût, pour les assurances françaises, de plus de 1,5 milliard d’euros.

- 20. Unité CNRS/MNHN/EHESS.

Voir aussi

Auteur

Journaliste scientifique freelance depuis dix ans, Kheira Bettayeb est spécialiste des domaines suivants : médecine, biologie, neurosciences, zoologie, astronomie, physique et nouvelles technologies. Elle travaille notamment pour la presse magazine nationale.