Vous êtes ici

Anatomie d’une langue en mouvement

À qui est destinée la Grande Grammaire du Français1 ?

Anne Abeillé2 : À l'origine, il s’agit d'une commande que le CNRS nous a faite il y a près de 20 ans. L’objectif était de faire le point sur le français contemporain écrit, oral, en France et à l'étranger : sa grammaire, sa syntaxe, mais aussi son interprétation, les questions de lexique, les mots grammaticaux ou encore l'intonation. L'ouvrage constitue bien sûr un outil précieux pour les linguistes – enseignants, chercheurs, étudiants – mais nous voulions aussi toucher un public plus large : ceux qui s'intéressent à la langue dans le cadre de leurs métiers – journalistes, communicants, juristes, etc. – mais aussi tous les curieux et amoureux de l'idiome. C’est pour cette raison que nous avons choisi un éditeur généraliste, Actes Sud.

Qui a contribué à l'ouvrage et sur quels corpus de recherche se base-t-il ?

A. A. Nous sommes deux codirectrices, parmi un comité de pilotage qui a évolué entre quatre et cinq linguistes. Au départ, il s’agissait de rassembler les connaissances linguistiques disponibles et de bâtir un cadre avec une terminologie et une méthode d'analyse commune, mais aussi un cahier des charges. Nous avons ainsi décidé d'exploiter toutes les bases de données constituées par des linguistes en France et hors de France. Non seulement des textes mais aussi de l'oral transcrit depuis des conversations ou des entretiens. D'autres collègues ont constitué des bases de SMS collectés dans le cadre de la campagne « Donnez vos SMS pour la science ». En tout, nous sommes ainsi 59 auteurs d'une dizaine de pays comme la Belgique, la Suisse ou le Canada mais aussi des pays qui comptent des départements de français avec des spécialistes de notre langue, tels que la Suède, le Brésil, les Pays-Bas ou les États-Unis.

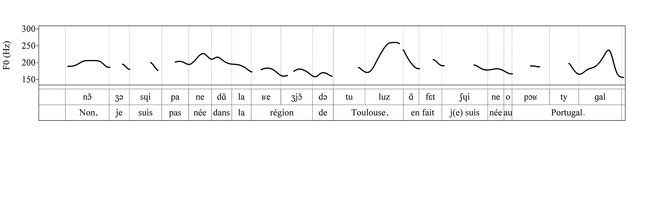

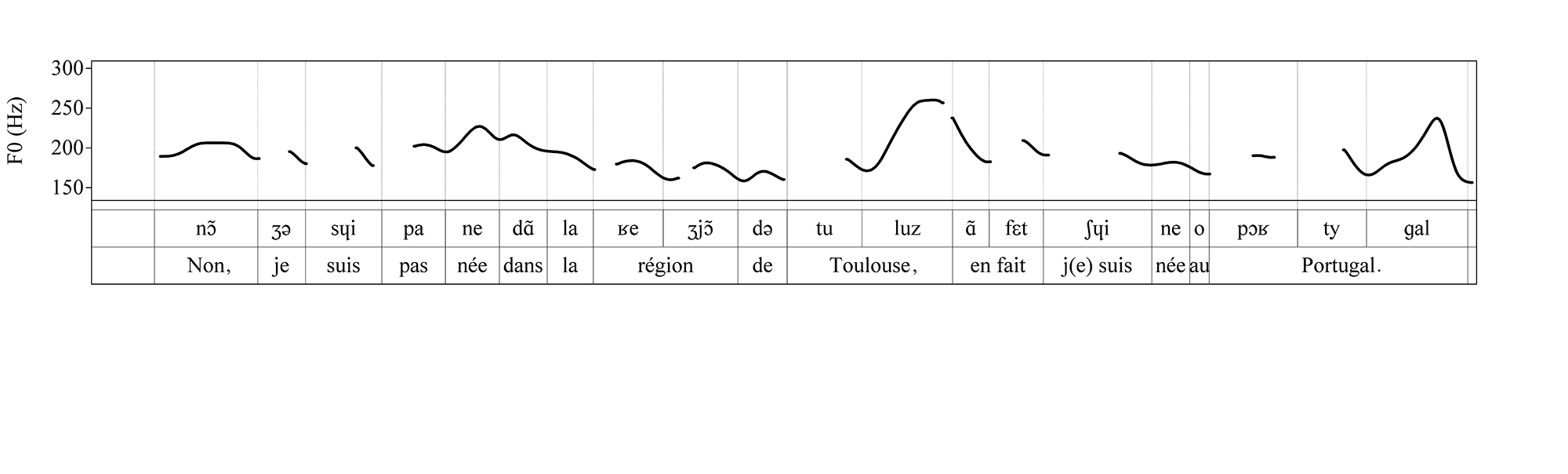

Les spécialités des contributeurs sont diverses. Des sociolinguistes ont travaillé sur l'oral et les variations de registre, des morphologues sur la forme des mots (mots composés, abréviations...), des phonologues sur la forme sonore des mots ou des phrases (liaisons, intonations, accents), des syntacticiens sur la combinaison des mots en phrases, des sémanticiens sur leurs interprétations, tout comme des spécialistes de pragmatique ou de philosophie du langage.

Des ingénieurs ont aussi participé à l’extraction des bases de données, la validation des références, et la production des exemples oraux que l’on peut retrouver dans l'édition en ligne de l’ouvrage.

Vous avez choisi d’écrire une grammaire descriptive et non normative, en préférant une différenciation des usages à une hiérarchisation.

A. A. En tant que scientifiques, notre tâche est d'observer, de comprendre ou d'expliquer. Nous incluons 30 000 exemples qui sont représentatifs des usages à partir de 1950, sans émettre d'avis subjectif mais en les différenciant. Par exemple, si dire « le livre que j'ai besoin » et non « dont j'ai besoin », est mal vu et non conforme à la norme, il faut expliquer pourquoi les deux formes existent depuis longtemps. Certains usages sont rares ou fréquents. Ainsi à côté de « Viens-tu ? », recommandé par la norme, on trouve plus souvent « Est-ce que tu viens ? » ou « Tu viens ? ». D'autres sont archaïsants : par exemple lorsqu'on utilisait uniquement « ne » pour exprimer la négation (« je ne peux ») alors qu'aujourd'hui on écrit plutôt « je ne peux pas » et on dit plus souvent « je peux pas ». Le définir comme archaïsant n'a rien de péjoratif mais signifie que la formule est issue d'un système antérieur. Nous abordons également certains usages considérés comme variables : à côté de « Viens-tu ? », on trouve, au Québec, la forme « Tu viens-tu ? ».

Tous ces usages entrent-ils dans le même système ? Nous avons été sensibles aux variations sociales ou régionales, mais il nous semble qu'il s'agit partout, globalement, de la même grammaire. Cet ouvrage se distingue ainsi d'autres grammaires essentiellement basées sur la langue littéraire et le français de France ou européen. En faisant une grammaire de tous les usages, nous voulions remettre en cause certaines injonctions au « bon usage » répandues dans le grand public ou les médias.

Pourquoi ne formulons-nous pas nos phrases de la même manière que des écrivains tels que Chateaubriand ?

A. A. La grammaire a changé, sur différents points. Nous avons plusieurs façons de poser des questions : « Que fais-tu ? », « Qu'est-ce que tu fais ? », « Tu fais quoi ? ». Cette dernière l'emporte maintenant, ce qui n'était pas forcément le cas à l'époque classique. Le système des pronoms a un peu changé, notamment concernant leur position dans la phrase. Au XVIIe siècle, et encore chez Chateaubriand, on pouvait dire « je le vais faire ». Aujourd'hui, c'est « je vais le faire ». On peut ainsi pointer différents types de phénomènes où le français a évolué, que ce soit dans la construction, l'ordre des mots ou les mots grammaticaux. Mais du temps de Chateaubriand, on ne parlait pas non plus comme écrivait le romancier, à savoir dans un style très littéraire avec des phrases longues et assez complexes. Il y avait, de la même manière, plusieurs usages.

Comment Internet a-t-il joué un rôle pour diffuser le langage informel à l'écrit ?

A. A. Les usages informels restaient auparavant volatiles car essentiellement oraux. La grammaire leur prêtait donc moins d'importance. Dans l'entre-deux-guerres, il y a eu l’Essai de grammaire de la langue française de Damourette et Pichon, qui tâchaient de noter tout ce qu'ils entendaient dans le bus ou dans la rue. C'est une source de documentation sur le français parlé à Paris à l'époque. Hormis cela, il reste peu de témoignages, mises à part des correspondances privées. Aujourd'hui, on a accès à beaucoup plus de données. Avec Internet, on écrit davantage qu'avant, par l'intermédiaire de SMS ou de courriels. Et surtout, un plus grand nombre de ces écrits sont publiés sur les réseaux sociaux, les blogs ou les forums, avec des tournures plutôt spontanées, expressives ou émotives, qui étaient auparavant plutôt réservées à l'oral. Le fait que ces usages informels se retrouvent plus visibles peut en partie expliquer pourquoi certains estiment que le français se dégrade ou se familiarise. Nous avons donc également intégré à notre Grammaire les émoticônes, qui permettent de remplacer les gestes faciaux de l'oral, tels que le sourire ou le plissement des yeux. Ces signaux de communication enrichissent ainsi le message écrit de signes non verbaux. Il existe une grammaire de ces émoticônes, selon leur place dans la phrase. En fin de phrase, ils remplacent le point final, un peu de la même manière que les points d'exclamation ou d'interrogation successifs dans les bandes-dessinées.

La grammaire évolue-t-elle au même rythme que le vocabulaire ou l'orthographe ?

A. A. L'orthographe obéit à une convention. Chacun ne peut donc pas la faire évoluer à sa guise. Il y a eu des réformes de l'orthographe successives au XVIIIe siècle, au XIXe siècle, et puis plus rien avant 1990. Mais cette dernière réforme reste peu appliquée en France. Côté vocabulaire, on peut facilement inventer des nouveaux mots par des procédés morphologiques qui permettent de créer un nom ou un adjectif à partir d'un verbe. Exemple, pendant la pandémie, avec « déconfinement » ou « reconfiné ». La grammaire, qui n'est pas liée à des décrets, peut évoluer de manière spontanée mais sur des temps beaucoup plus longs. On remarque que de nouveaux pronoms ou prépositions émergent : par exemple, « question » ou « côté », qui étaient des noms, ont aussi désormais des usages de préposition comme dans « question argent… » ou « côté famille… ». Dans le livre, on essaie de préciser ce qui est récent et ce qui l'est moins. Par exemple, le « comment » exclamatif (Comment il m’a parlé !), à la place de « comme », ressenti comme familier, existait déjà au XVe siècle !

En quoi ce genre d'ouvrage peut-il jouer un rôle à la fois descriptif et actif dans l'évolution du langage ?

A. A. On espère qu'il puisse avoir un rôle déculpabilisant. Si on ne parle pas exactement comme certaines normes le voudraient, ça reste quand même du français. Nous voulons faire prendre conscience que le français, parlé dans une trentaine de pays sur cinq continents, a une hétérogénéité d’usages mais qu’ils s’inscrivent tous dans un même grand système grammatical, que nous voudrions encourager aussi à enseigner autrement. L'autre enjeu est de montrer que le français est très vivant, qu'il a une histoire et qu'il continuera d'évoluer.

Les récentes controverses suscitées par certaines évolutions, notamment le langage inclusif ou le pronom « iel », sont-elles compréhensibles ou prennent-elles trop souvent une tournure polémique plus que scientifique ?

A. A. En tant que linguistes, nous observons des usages. Depuis les années 1970, dans un certain nombre de langues ayant un genre grammatical, en particulier les langues européennes, il existe une revendication pour utiliser des mots féminins pour parler des femmes, les locuteurs se satisfaisant moins de l'emploi du masculin générique. La première étape était de féminiser les noms de métier. Les anglais disent désormais « chairperson » plutôt que « chairman ». Pour le français, ce processus a commencé au Québec, avant d'émerger en France, notamment à travers le décret Fabius en 1986 puis le décret Jospin en 1997. Mais ceux-ci n'étaient pas vraiment appliqués avant les années 2000. Des mots féminins comme « écrivaine » ou « cheffe » ont ensuite été approuvés par l'Académie française en 2019. Ils sont maintenant utilisés dans les journaux français.

Autre point : est-il est approprié, quand on s'adresse à une audience composée d'hommes et de femmes, de parler au masculin pluriel en disant « bonjour à tous, chers collègues » ? Il semble là aussi que les usages évoluent et qu'on essaye d'employer la double forme, comme « Toutes et tous ». Or, on a parfois besoin d'abréger. Au XXe siècle, on utilisait la parenthèse, comme sur les cartes d'identité avec « né(e) » ou « domicilié(e) ». C'est aujourd'hui réinterprété, avec de nouvelles formulations comme le point, le point médian ou le trait d'union, qui revêtent pour l'instant un sens militant mais vont peut-être se généraliser. Le sens social s'ajoute donc à ce qui pourrait être un simple procédé d'abréviation. Quant au pronom « iel », j'en ai entendu parler en 2008 la première fois ; nous l'avons noté comme un exemple d'usage variable apparaissant sur les réseaux sociaux ou dans certains romans, mais sans le mettre dans le tableau général des pronoms personnels. « Je », « tu », « nous », « vous » et « on » ne sont pas genrés, et peuvent s’accompagner du masculin (« je suis content ») ou du féminin (« je suis contente »). Les formes que l'on met avec « iel » sont souvent indifférenciées, par exemple : « iel se sentait vide ». On ne peut pas savoir si c'est du masculin ou du féminin, s'il désigne une personne non-binaire ou se veut générique. Mais ici aussi, nous précisons qu'il est utilisé dans un usage militant. ♦

- 1. La Grande Grammaire du Français, sous la direction d'Anne Abeillé et Danièle Godard, en collaboration avec Annie Delaveau et Antoine Gautier, Actes Sud, octobre 2021, 2628 pages, 89 €. Edition en ligne : https://grandegrammairedufrancais.com (39€ /an)

- 2. Anne Abeillé est professeure à l'Université de Paris et membre du Laboratoire de Linguistique Formelle (Unité CNRS/ Université de Paris)

Voir aussi

Auteur

Spécialisé dans les thématiques liées aux religions, à la spiritualité et à l’histoire, Matthieu Sricot collabore à différents médias, dont Le Monde des Religions, La Vie, Sciences Humaines ou encore l’Inrees.