Vous êtes ici

Ce que l’on sait de l’inceste en France

Vous avez remis le 26 avril dernier à Laurence Rossignol un rapport sur « les violences sexuelles à caractère incestueux sur mineur(e)s ». Réalisé par une douzaine de chercheur(e)s de diverses disciplines (histoire, sociologie, neurosciences…) dans le cadre de la mission "Sciences en société" du CNRS, il dresse un état des lieux des connaissances et propose des pistes d’analyse et d’action contre ce phénomène. Aujourd’hui, l’inceste nous horrifie, mais cela a-t-il toujours été le cas dans notre société ?

Sylvie Cromer1 : Non. La perception sociale et culturelle de l’inceste a évolué au fil des siècles, même si cette évolution n’a rien de linéaire. Au Moyen Âge, par exemple, l’inceste était considéré comme un acte consenti et non comme une violence sexuelle imposée à l’enfant. Celui-ci pouvait donc être jugé responsable de ce crime, encourir des poursuites judiciaires et être puni, tout comme le parent incriminé. Dans la société patriarcale du XIXe siècle, on faisait peu de cas des atteintes à l’intégrité morale des enfants violentés. Le déni et la loi du silence dominaient. La sensibilité qui est la nôtre aujourd’hui à l’égard des violences incestueuses s’explique notamment par la démocratisation de la vie familiale (l’époque de la toute-puissance paternelle est révolue) et par l’affirmation, tout au long du XXe siècle, de l’enfant comme sujet de droits.

De quels outils dispose-t-on pour estimer l’ampleur du phénomène ?

S. C. : La France a pris beaucoup de retard en matière de mesure des violences sexuelles. Il a fallu attendre les années 2000 pour que des enquêtes soient menées auprès d'échantillons représentatifs de la population et permettent d’améliorer nos connaissances statistiques sur le sujet. Il ressort de la dernière enquête en date, Virage (Violences et rapports de genre), que l’Institut national d’études démographiques (Ined) a conduite en 2015 et dont les résultats sont en cours d’exploitation, qu’au cours de leur vie, 5 % des femmes et un peu moins de 1 % des hommes de 20 à 69 ans ont été victimes de viol ou tentative de viol ou d’attouchements dans le cadre familial ou de l’entourage proche. Surtout, plus de 90 % de ces actes, s’agissant des femmes, et 100 %, concernant les hommes, se sont produits pour la première fois entre 0 et 17 ans.

Les garçons sont donc aussi victimes d’inceste ?

S. C. : Effectivement. Mais les violences sexuelles sans pénétration commises sur les garçons, comme des fellations ou des masturbations imposées, n’ont pas le statut de crime de viol. De plus, l’inceste commis par des femmes est occulté par le stéréotype de la mère nourricière, protectrice, nécessairement douce…, et reste largement impensé. Or, bien que dans une proportion très inférieure à celles des hommes, les femmes peuvent commettre des violences incestueuses ou être complices d’un homme auteur de tels actes.

L’inceste est-il plus fréquent dans certains milieux sociaux ?

S. C. : Non. Tous les milieux sont touchés. Il faut en finir avec la thèse misérabiliste selon laquelle les violences incestueuses seraient l'apanage des familles défavorisées. Ce stéréotype qui fait écran à l’appréhension de la réalité ordinaire de l’inceste reste extrêmement vivace. Il continue de sévir, en particulier, chez des professionnels de tous horizons (police, justice, santé, éducation sociale…) et dans les médias, comme on a pu le voir pendant le procès d’Outreau en 2004.

Si les études menées par les institutions judiciaires ou de protection de l’enfance donnent à penser que les violences sexuelles sont plus nombreuses dans les familles populaires, c’est notamment parce que ces familles sont plus étroitement surveillées par les travailleurs sociaux, et que les familles à fort capital économique et culturel disposent de stratégies fortes de déni et de maintien d’une culture du silence.

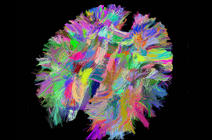

Que disent les études nationales et internationales des effets de l’inceste sur le développement de l’enfant et de l’adolescent ?

S. C. : Elles montrent que ce type d’agressions sexuelles déclenche une cascade d’effets délétères sur le plan neurobiologique, comportemental, cognitif, affectif…, et augmente la vulnérabilité à un large éventail de problèmes de santé. Les victimes, par exemple, présentent un risque élevé de développer un trouble dépressif, des conduites addictives et des troubles alimentaires. Une étude canadienne révèle également que 73 % d’adultes prostitués présentent des antécédents d’abus sexuels pendant l’enfance. Quant aux performances scolaires, elles ne sont pas systématiquement atteintes. Mais on observe que les petites victimes d’inceste sont souvent impopulaires dans leurs classes et que leurs relations avec les autres élèves sont marquées par une attitude de retrait ou d’agressivité. Pour autant, il n’existe pas une trajectoire type de la victime d’inceste. Il n’y a aucune automaticité des comportements. Surtout, les traumatismes induits par ces violences peuvent être compensés par une prise en charge précoce et adaptée des victimes.

Les enfants victimes d’inceste présentent-ils un risque plus grand de devenir des parents incestueux ?

S. C. : Plusieurs théories suggèrent que les sujets victimisés lors de leur enfance ont tendance à perpétrer des abus sexuels sur des enfants à l’âge adulte. Or, rien, pour l’heure, ne permet d’étayer l’hypothèse de « l’abusé abuseur ».

Quelles pistes de réflexion et d’action préconisez-vous ?

S. C. : Ce rapport est un premier état des lieux. Il faudra le compléter par d’autres synthèses thématiques et des auditions d’associations et d’expert(e)s. Mais, d’ores et déjà, le comité que j’ai piloté propose de renforcer les recherches sur l’inceste en mettant sur pied un réseau de chercheurs ouvert à d’autres disciplines (droit, sciences politiques, sociologie des médias…).

Il est nécessaire, par exemple, de mener des enquêtes de terrain pour mieux appréhender les racines sociales de l’inceste (milieux touchés, liens des familles concernées avec les professionnels de l’enfance, perception, par ces familles, de la notion de « bons parents », de la violence à enfant…). Une réflexion doit aussi s’engager sur les frontières de la notion d’inceste. Le Code pénal, en effet, n’inclut dans la qualification d’inceste ni le cousin ni le grand-oncle parmi les auteurs potentiels de violences incestueuses, et il ne vise que les mineur(e)s. Cette exclusion des majeur(e)s est surprenante puisque l’inceste existe quel que soit l’âge de la victime.

Enfin, des campagnes d’information et de sensibilisation doivent cibler les jeunes et la population générale, viser tous les lieux de socialisation (école, université…) et s’appuyer sur un site Internet.

Que recommandez-vous en matière de formation et d’accompagnement ?

S. C. : Il nous semble important d’intégrer les apports des sciences sociales et des sciences de la santé sur l’inceste aux formations des professionnels de l’enfance, de l’éducation, des équipes soignantes, des intervenant(e)s sociaux, des personnels policiers et judiciaires… Quant à la prise en charge psychologique et socio-éducative des victimes et des familles, les méthodologies existantes doivent être évaluées et comparées avec celles utilisées dans d’autres pays (Belgique, Canada…). De même, il nous paraît indispensable de promouvoir la prise en charge des agresseurs, tant pour réduire les risques de récidive que pour bloquer le processus de transmission intergénérationnelle.

- 1. Maîtresse de conférences en sociologie à l’université Lille 2 et directrice de l’Institut du genre, groupement d’intérêt scientifique fondé en 2012 à l’initiative de l’Institut des sciences humaines et sociales du CNRS.

Voir aussi

Auteur

Philippe Testard-Vaillant est journaliste. Il vit et travaille dans le Sud-Est de la France. Il est également auteur et coauteur de plusieurs ouvrages, dont Le Guide du Paris savant (éd. Belin), et Mon corps, la première merveille du monde (éd. JC Lattès).