Vous êtes ici

Inégalités de patrimoine : les femmes toujours à la peine

Vous travaillez sur la façon dont le patrimoine circule et s’accumule au sein de la famille, et ce en lien avec le droit. Comment la loi dans ce domaine a-t-elle évolué depuis deux siècles ?

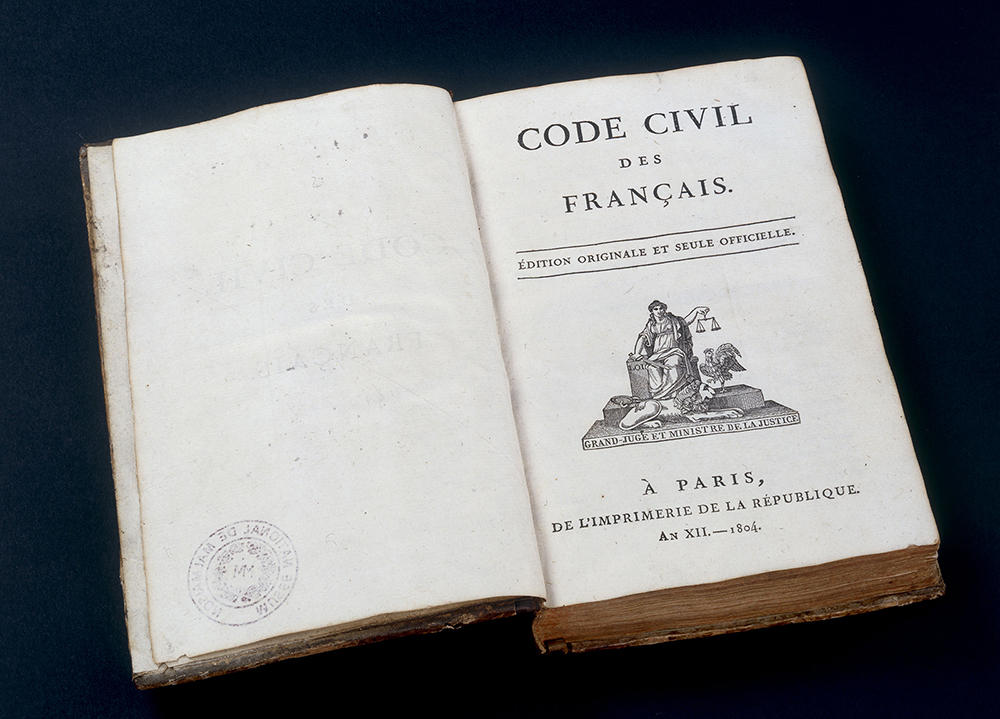

Sibylle Gollac1. Deux grandes dates sont importantes. Le Code civil de 1804 établit les enfants, quels que soient leur sexe et leur rang de naissance, comme héritiers et héritières réservataires du patrimoine. Mis à part la quotité disponible2, les parents sont ainsi tenus de partager leur patrimoine à parts égales entre leurs enfants. Cela n’empêche pas le Code civil d’alors de mettre aussi en place un rapport de subordination entre femmes et hommes dans le cadre du mariage, le mari gérant à la fois le patrimoine du couple et le patrimoine propre de l’épouse. Plusieurs travaux en histoire montrent toutefois que les veuves pouvaient avoir un pouvoir économique important et que, dans les familles où il n’y avait que des filles, certaines ont endossé des rôles masculins.

La deuxième date importante est la grande réforme des régimes matrimoniaux, en 1965. Les femmes peuvent enfin ouvrir un compte en banque et gérer seules leur patrimoine propre. Et, si le mari demeure le gestionnaire des biens communs, il doit tout de même demander certaines autorisations à son épouse, pour vendre ou hypothéquer les biens immobiliers du couple par exemple. Ce n’est que vingt ans plus tard – en 1985 ! – que les deux conjoints sont considérés au même titre comme gestionnaires du patrimoine en commun.

Pourquoi les inégalités de patrimoine perdurent-elles aujourd’hui ? Quel est le rôle de la famille ?

S. G. La circulation des biens d’une génération à l’autre s’inscrit dans des stratégies familiales de reproduction qui visent le maintien du statut social de la famille. Et dans ces stratégies, il y a des rôles masculins et féminins. Ce sont souvent des hommes qui incarnent le statut social familial, particulièrement les aînés des garçons, les parents se révélant particulièrement soucieux de leur réussite. Cela s’accompagne d’une attribution préférentielle des biens dits « structurants » du capital économique familial, par exemple une entreprise ou une maison de famille. Les garçons reçoivent aussi plus souvent que leurs sœurs des donations, c’est-à-dire des transferts du vivant des parents, ce qui leur permet d’asseoir cette position sociale tout en perpétuant le nom, un bien symbolique important.

Comment avez-vous procédé pour votre étude ?

S. G. Nos enquêtes s’étendent sur une vingtaine d’années. Nous avons constitué des études approfondies de familles – des monographies –, parfois sur plus de dix ans, en effectuant des entretiens répétés avec des époux et des épouses, des frères et sœurs, pères et mères, cousins et cousines, en les observant dans leur vie quotidienne et lors d’événements plus exceptionnels tels que des mariages, des enterrements ou des baptêmes. Nous nous sommes aussi appuyées sur leurs archives personnelles, comme des actes notariés. Nous avons également exploité des données statistiques, notamment l’Enquête Patrimoine de l’Insee, où les ménages sont interrogés sur leurs actifs, leur endettement, avec des informations sur les héritages et les donations reçues3.

Nous nous sommes ensuite intéressées aux séparations conjugales et aux héritages grâce à des entretiens avec des notaires et des consultations de dossiers. Dans le cadre d’une vaste enquête collective4, nous avons suivi plus de 300 audiences aux affaires familiales, et créé une base de données à partir de 4 000 dossiers d’affaires familiales.

Nous nous sommes également entretenues avec des juges, des greffières (les hommes sont très peu nombreux au greffe…), des avocates et des avocats, et nous avons observé des rendez-vous avec leur clientèle, en constatant aussi combien les trajectoires professionnelles et les conceptions du métier dépendent du genre.

Si la loi est formellement neutre aujourd’hui, pourquoi les professionnels du droit n’agissent-ils pas pour compenser l’inégalité des mécanismes familiaux ?

S. G. Nous démontrons qu’ils et elles font plutôt le contraire, notamment en mettant en œuvre ce que nous appelons des comptabilités inversées sexistes. En cas de succession ou de divorce, l’acte notarié officiel se présente comme un inventaire des biens, avec une évaluation de chacun d’eux, une valeur totale de la succession ou du patrimoine conjugal, divisée par le nombre de parts. Ensuite seulement, vient une distribution des biens pour coller à la valeur de chaque part ainsi évaluée. Et, si ça ne colle pas, l’acte notarié prévoit des compensations : les soultes. Mais en interrogeant les notaires, on se rend compte qu’ils et elles procèdent dans l’ordre inverse de cette comptabilité officielle. La plupart du temps, ils tâchent d’abord de produire un consensus sur qui va garder les biens structurants.

Ensuite, ils mettent leurs clients d’accord sur les compensations : la somme que celui qui récupère le bien va accepter de verser à ses frères et sœurs ou à son ex-conjointe. C’est seulement une fois ces compensations négociées qu’arrive le moment d’établissement de l’inventaire et des évaluations. Les biens structurants, plus souvent reçus par des hommes, sont alors très souvent sous-évalués. Les compensations financières reçues par les femmes le sont d’autant. Il n’y a pas besoin que ces professionnels soient sexistes pour mettre en œuvre ces comptabilités sexistes.

Les notaires placent au cœur de leur pratique le devoir d’assurer « la paix des familles ». Il y a donc peu de chances qu’ils remettent en cause les consensus familiaux, même s’ils sont inégalitaires. D’autant que ces professionnels sont, pour la plupart, issus de familles de notaires ou de milieux indépendants, du petit restaurateur au pharmacien, dans lesquelles la transmission d’un bien structurant constitue le nœud des stratégies familiales de reproduction. Leurs trajectoires sociales personnelles ont un impact sur leurs pratiques, nous le mettons en évidence dans nos travaux.

Les professionnels du droit légitiment donc l’appropriation masculine du capital selon les représentations de genre des familles. Leur influence a-t-elle aussi un rôle en lien avec les classes sociales ?

S. G. L’intervention des professionnels du droit contribue en effet à la reproduction de la société de classes. Les notaires, par exemple, ont le souci d’aider leurs clients, et plus particulièrement leurs bons clients, c’est-à-dire les familles les plus riches, à transmettre leur capital de génération en génération, et notamment à le protéger du fisc. Par conséquent, les familles riches sont plus souvent et plus attentivement accompagnées par des professionnels. Et dans ces familles, les interlocuteurs de ces professionnels sont particulièrement les hommes, dont ils serviront au mieux les intérêts au moment des héritages et des divorces.

Vous écrivez que, pendant que les femmes travaillent, les hommes accumulent…

S. G. La formule est volontiers provocatrice. Cela ne signifie pas que les hommes ne travaillent pas, mais plutôt que les femmes sont spécialisées dans un travail gratuit, le travail « domestique »5. Si ces « tâches ménagères » constituent un vrai travail, celui-ci a la propriété d’être réalisé dans la sphère privée et d’être gratuit. L’Enquête Emploi du temps de l’Insee de 2010 montre que, si on additionne le temps de travail rémunéré et le temps de travail domestique des personnes en couple avec enfant, les femmes travaillent en moyenne 54 heures par semaine contre 51 pour les hommes.

Les deux tiers de ce temps de travail sont gratuits pour les femmes, tandis que deux tiers sont rémunérés pour les hommes. Cela aboutit à des inégalités de revenus importantes – 42 % en moyenne – dans les couples de sexe différent, en France, alors que les femmes sont en moyenne plus diplômées que les hommes. Les possibilités d’accumulation par le travail sont, par conséquent, plus réduites pour les femmes. Les effets de cette division sexuée du travail sur le revenu et les possibilités d’épargner s’ajoutent donc aux inégalités face à l’héritage.

Non seulement ces inégalités de patrimoine ne se résorbent pas, mais en plus elles augmentent ! Selon une étude de 20196, elles s’élevaient à 9 % en 1998, tandis qu’elles atteignent 16 % à présent…

S. G. Cela s’explique par le fait qu’il y a quelques décennies, la majorité des gens vivaient en couple marié, sous le régime légal de la communauté de biens réduite aux acquêts : ce qui avait été acquis pendant le mariage était partagé à parts égales. Les générations du baby-boom, par exemple, s’étaient souvent mariées jeunes, avaient accumulé très peu de patrimoine propre avant le mariage et avaient souvent acheté leur logement ensemble. Mais avec l’augmentation des unions libres, des mariages plus tardifs et le développement des contrats de séparation de biens, les inégalités de revenus se traduisent de plus en plus aujourd’hui en inégalités de patrimoine.

Au final, ces inégalités entre femmes et hommes touchent-elles tous les milieux, aisés comme populaires ?

S. G. Oui, mais les mécanismes sont très différents. Prenons les revenus. Chez les plus pauvres, quand l’inégalité de revenus est forte, c’est parce qu’un des conjoints, le plus souvent la femme, n’en a pas du tout. Chez les plus riches, quand la différence de revenu est forte, c’est parce que celui du mari est très élevé, largement supérieur à celui de sa femme qu’elle ait ou non un emploi, même bien rémunéré. Maintenant, prenons le patrimoine. Dans les classes populaires, il est fréquent que les gens n’en aient aucun, il n’y a donc pas d’inégalité. Mais en cas de séparation, le niveau de vie des hommes se maintient quasiment à l’identique et ils parviennent parfois à accumuler un peu de capital, voire à devenir propriétaire. Cela s’avère quasiment impossible pour leurs ex-conjointes qui assurent la garde des enfants sans ou avec une très faible pension alimentaire. Et c’est la non-reconnaissance par l’État, dans les modes de calcul des pensions, du travail domestique et parental, qui les empêche d’accumuler.

Dans les familles les plus riches, les écarts importants de patrimoine sont plutôt le résultat de stratégies familiales qui privilégient la concentration de la richesse dans les mains des hommes. Par exemple, Jeff et MacKenzie Bezos possédaient 130 milliards de dollars. Bien que mariée sous le régime de la communauté de biens, MacKenzie Bezos a renoncé à une grande partie de ses droits et notamment cédé les trois quarts de ses actions d’Amazon et l’ensemble de ses droits de vote au conseil d’administration à son ex-mari.

Le but était d’éviter un affolement des marchés boursiers pour ne pas mettre en danger la fortune familiale. Tout en restant une des femmes les plus riches du monde, elle se retrouve avec un patrimoine de 35 milliards « seulement », un tiers de ce à quoi elle pouvait prétendre. Cet appauvrissement peut paraître incomparable avec celui, bien plus courant et dur de conséquence, des femmes de classes populaires et de leurs enfants.

Toutes ces inégalités – entre Jeff et MacKenzie Bezos, entre ex-conjoints et ex-conjointes de milieux populaires, entre femmes (et entre hommes) de familles riches ou démunies – ne peuvent se comprendre qu’à l’intersection des différents rapports sociaux, de classe et de sexe notamment, qui structurent nos sociétés. ♦

À lire :

Le Genre du capital. Comment la famille reproduit les inégalités, Sibylle Gollac et Céline Bessière, La Découverte, coll. « SH / L’envers des faits », février 2020, 336 p., 21 euros.

À lire sur notre site :

« Les salaires moindres des femmes ? C'est l'arbre qui cache la forêt ! »

- 1. Sociologue, chargée de recherches au CNRS, au Centre de recherches sociologiques et politiques de Paris (Cresppa, unité CNRS/Université Paris 8/Université Paris Nanterre).

- 2. La quotité disponible, particularité du droit français, correspond à la moitié du patrimoine s’il y a un seul enfant dans la famille, à un tiers s’il y a deux enfants, et à un quart s’il y a trois enfants.

- 3. Il a fallu attendre 1998 pour avoir des informations suffisantes permettant de reconstituer le patrimoine individuel des femmes et des hommes qui vivent en couple. Auparavant, le patrimoine n’était évalué que par ménage.

- 4. Cette enquête a donné lieu à une première publication collective (Collectif Onze, Au tribunal des couples. Enquête sur des affaires familiales, Odile Jacob, 2013), et s’est poursuivie au sein des équipes Ruptures puis Justines (https://justines.cnrs.fr/), avec des financements de la Mission Droit et Justice, de la Ville de Paris et de la CNAF.

- 5. La dénomination de « travail domestique » est apparue dans les sciences sociales au cours des années 1970, sous l’influence des féministes matérialistes et marxistes.

- 6. Les chiffres sur l’augmentation des inégalités de patrimoine dans les couples ont été établis par l’économiste Nicolas Frémeaux et la démographe Marion Leturcq. https://www.cairn.info/revue-de-l-ofce-2019-1-page-145.htm

Voir aussi

Auteur

Spécialisé dans les thématiques liées aux religions, à la spiritualité et à l’histoire, Matthieu Sricot collabore à différents médias, dont Le Monde des Religions, La Vie, Sciences Humaines ou encore l’Inrees.