Vous êtes ici

Quatre dates méconnues de l’histoire des femmes en Europe

(Les textes ci-dessous sont tirés de l'ouvrage Chroniques de l'Europe, CNRS Éditions, janvier 2022).

13 juin 1782 - La dernière sorcière d’Europe

Le 13 juin 1782, la servante Anna Göldi est exécutée sur la place publique de Glaris en Suisse alémanique. Elle est accusée d’avoir pactisé avec le diable et empoisonné la fille de ses maîtres. Torturée, décapitée et privée de sépulture, son procès défraye la chronique et suscite un émoi européen face à ce qui apparaît comme le produit d’une justice barbare et superstitieuse d’un temps révolu. La chasse aux sorcières qui sévit dans toute l’Europe depuis près de trois siècles connaît son chant du cygne, et Anna Göldi est une des dernières femmes à être condamnées à mort pour sorcellerie.

Face cachée de la Renaissance humaniste, la chasse aux sorcières prend son essor dans un contexte de rivalité idéologique entre les États européens. Elle se cristallise à la faveur d’une nouvelle définition de la sorcellerie liée au pacte démoniaque et au sabbat. La sorcellerie n’est plus une hérésie païenne mais un complot contre la chrétienté, les suspects servant de boucs émissaires à des sociétés soucieuses d’afficher la pureté de leur communauté. La bulle papale Summis desiderantes affectibus (1484) en fait un crime de lèse-majesté divine, le Marteau des sorcières (1486) des dominicains allemands Institoris et Sprenger devient quant à lui le guide de prédilection des juristes et des clercs chasseurs de sorcières.

Les persécutions pour sorcellerie naissent souvent de conflits de voisinage, de mauvaises récoltes, de bêtes stériles ou encore de disparitions ou de morts suspectes qui nécessitent de trouver un coupable expiatoire. Leur rythme épouse les crises religieuses et politiques – rivalités confessionnelles entre catholiques et protestants, guerres de religion (1562-1598) et guerre de Trente Ans (1618-1648) – et culmine entre 1560 et 1650. On estime le nombre de procès à 100 000 pour 50 000 exécutions.

L’épicentre de cette « grande chasse aux sorcières » s’étend de la mer du Nord et du Rhin jusqu’à l’Italie septentrionale. Les zones frontalières, où les tensions interconfessionnelles font rage, sont les plus frappées.

La France, le reste de l’Italie et l’Espagne adoptent une répression plus modérée, quelques milliers de cas chacun, loin des 22 500 bûchers allumés dans le Saint-Empire. L’Angleterre, le Portugal, la Pologne et l’Empire autrichien ne répriment que très ponctuellement la sorcellerie.

60 à 80 % des accusés de crime de sorcellerie sont des femmes, veuves ou célibataires le plus souvent, plutôt âgées et sans réseau familial ou social pour les protéger. Parmi celles envoyées au bûcher, on trouve de nombreuses guérisseuses et des matrones, détentrices de savoirs populaires empiriques perçus comme magiques et devenus suspects. Cette répression genrée est fonction de la dégradation de l’image des femmes sous l’effet de la « Querelle des femmes », polémique humaniste sur leur supposée infériorité naturelle.

Son argumentaire misogyne se retrouve au cœur de tous les traités démonologiques ; ainsi dans le Marteau des sorcières est-il expliqué que « toute la sorcellerie vient du désir charnel qui, chez elles (les femmes), est insatiable ».

À l’orée du XVIIIe siècle, l’apaisement des luttes confessionnelles et la consolidation de l’autorité des États modernes mettent un terme à cette fièvre répressive, expression paroxystique de la relégation des pratiques populaires et féminines et de l’accroissement des inégalités entre les sexes dans les sociétés européennes.

Clyde Plumauzille, CNRS, Centre Roland Mounier

1864 - « Le tact des dames qui étudient »

C’est par ces mots que, quelques années après la première inscription d’une femme, la Faculté de Zurich salue le sérieux de ses étudiantes. En 1864, elle avait admis la Russe Nadejda Souslova. D’origine modeste, celle-ci a suivi des cours à Saint-Pétersbourg, avant que le tsar Alexandre II n’interdise l’accès des universités aux femmes.

Son cas crée un précédent en Europe occidentale : première femme officiellement inscrite dans une université, elle est aussi la première autorisée à passer son doctorat de médecine en 1867 et ouvre la voie à d’autres étudiantes venues d’Europe de l’Est. La Russe Sofia Kovalevskaïa est la première docteure en mathématiques d’Allemagne en 1874 ; en 1890, la Roumaine Sarmiza Bilcescu obtient son doctorat en droit à l’université de Paris. La féminisation des universités est dès lors amorcée.

Car, même si quelques rares femmes ont eu, depuis la création des universités au Moyen Âge, l’occasion d’étudier, et que, dans la plupart des pays européens, aucune loi ne l’interdit, l’usage et les mœurs les en écartent de fait : comment suivre un cursus universitaire en l’absence d’enseignement secondaire féminin public ? Ne risquent-elles pas de compromettre leur féminité en étudiant ? Et puis, se demande-t-on, quel usage du diplôme universitaire ces « cervelines », comme on les surnomme en France, pourraient-elles faire ?

Sans perspective de carrière, leur but serait exclusivement de faire un « bon mariage ». L’admission d’étudiantes pose aussi le problème de la mixité. Pour résoudre cette question, des projets extravagants sont imaginés, comme à l’université de Glasgow, où l’on propose d’élever une cloison dans les salles de cours et de permettre deux entrées séparées. Plus durablement, des pays choisissent d’ouvrir des lieux d’enseignement non mixtes, à l’instar de l’Angleterre avec les colleges féminins.

Durant cette première vague, les étudiantes s’inscrivent davantage dans les filières scientifiques tandis que les filières des humanités classiques, plus prestigieuses, sont privilégiées par les hommes. Mais des freins dans nombre de secteurs professionnels les poussent à se spécialiser dans des domaines considérés comme féminins : ainsi des « maladies de femme » et de l’enfant pour les étudiantes en médecine. Certaines connaissent néanmoins par la suite des carrières exceptionnelles, à l’image de Marie Sklodowska-Curie, partie de Varsovie en 1891 pour étudier la physique à l’université de Paris.

Beaucoup y recherchent indépendance socio-économique et émancipation intellectuelle. Tardive, la féminisation des universités européennes trouve son origine dans un phénomène inédit, la mobilité d’étudiantes originaires de l’est de l’Europe vers les universités suisses, françaises, allemandes, puis anglaises ou scandinaves.

Au tournant du XXe siècle, rares sont les universités qui refusent d’admettre des femmes. Avec quelques années de décalage (les pays de l’Europe du Sud, de tradition catholique, accusant un léger retard), les effectifs estudiantins féminins augmentent partout : en 1900, elles représentent 21 % des étudiants en Suisse, 16 % en Angleterre, et un tiers des étudiants norvégiens avant la Première Guerre mondiale. Cette féminisation s’accélère après 1945 et, en 2016, les femmes représentent 54 % de l’ensemble des étudiants du supérieur de l’UE, tout comme elles sont majoritaires à bénéficier du programme Erasmus.

Isabelle Matamoros, Sorbonne Université/Sirice

1906 - Finlandaises aux urnes

En Finlande, Grand Duché dépendant du tsar de Russie, l’instauration du suffrage universel est arrachée de haute lutte en 1906, en même temps que la création d’un Parlement moderne de 200 députés. Les 15 et 16 mars 1907, les Finlandaises sont les premières Européennes à voter lors d’élections législatives, 14 ans après les Néo-Zélandaises.

Dix-neuf des 62 candidates sont élues. L’assemblée est dissoute un an plus tard mais, parmi les mesures rapidement adoptées, figurent, sous la pression des mouvements syndicaux et des associations de femmes, une loi sur le temps de travail dans les boulangeries industrielles et une autre prohibant les boissons alcoolisées.

À l’aube du XXe siècle, la revendication suffragiste n’est pas nouvelle, elle est inscrite dès 1791 dans l’article X de la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne d’Olympe de Gouges : « La femme a le droit de monter sur l’échafaud, elle doit avoir également celui de monter à la tribune. » Toutefois elle reste peu entendue durant tout le xixe siècle : même le premier Congrès international du droit des femmes (Paris, 1878) refuse à Hubertine Auclert d’intervenir sur la question.

Ce n’est qu’après la création, en 1904, de l’Alliance internationale pour le suffrage des femmes, que les féministes européennes placent le droit de vote au cœur de leurs revendications, fortes du soutien de larges mobilisations plus ou moins radicales selon les pays et les groupes. Elles en appellent à l’égalité de tous les individus mais soulignent aussi les qualités que les femmes apporteraient à la vie de la cité, teintant leur discours d’une touche d’utopie : « Si les femmes votent, il n’y aura plus de guerre, ni de fléaux sociaux. » Les États cèdent plus ou moins vite, notamment à l’issue des deux conflits mondiaux, mais certains tentent de différer un suffrage véritablement universel, accordant le suffrage municipal mais pas « intégral », l’éligibilité mais pas le droit de vote ou l’inverse, ou élevant l’âge légal pour les femmes.

Après les Norvégiennes (1913), les Danoises (1915), les Néerlandaises et les Russes (1917), de nombreuses Européennes obtiennent le droit de vote entre 1918 et 1920, au Royaume-Uni (femmes de plus de 30 ans jusqu’en 1928), en Allemagne et dans les États issus du démembrement des empires (Autriche, Hongrie, Tchécoslovaquie, Pologne). Les Belges, sauf les veuves de guerre bénéficiaires du « suffrage des morts », ne peuvent voter qu’aux municipales. La Seconde République (1931-1939) accorde les droits politiques aux Espagnoles en 1931, le régime kémaliste aux Turques en 1934.

Les Françaises (ordonnance du 21 avril 1944) et les Italiennes doivent attendre la fin de la Seconde Guerre mondiale, les Grecques 1952, les Suisses 1971 (élections fédérales). Les Portugaises obtiennent le droit de vote avec la révolution des Œillets de 1974 et, après quatre décennies de franquisme, les Espagnoles votent de nouveau en 1977.

En 1992 se tient à Athènes le Sommet européen des femmes au pouvoir. Vingt femmes leaders signent la déclaration d’Athènes pour une meilleure représentation des femmes dans les assemblées politiques et la haute administration, prélude de mobilisations pour une « démocratie paritaire ». Le terme de « suffragettes », qui désignait les militantes britanniques radicales du début du XXe siècle, n’a pourtant pas perdu aujourd’hui de son caractère péjoratif.

Françoise Thébaud, Université d’Avignon

16 février 1966 - À travail égal, salaire égal

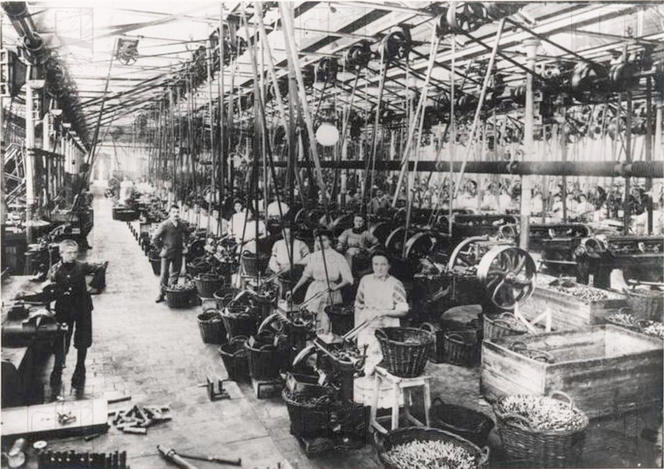

16 février 1966, Herstal, Belgique : 3 000 ouvrières de la Fabrique nationale d’armes de guerre (FN) débraient sans préavis pour réclamer l’application du principe « À travail égal, salaire égal ». Spontanément, les grévistes investissent les rues et scandent leurs slogans en chantant. Si la revendication n’est pas nouvelle, la grève de la FN n’en est pas moins exceptionnelle : par sa durée (12 semaines), son ampleur (mise au chômage technique de près de 5 000 ouvriers), et surtout par le recours à l’article 119 du traité de Rome (1957) qui aurait dû rendre l’égalité salariale effective dans toute la CEE depuis 1962.

Par le passé, d’autres grèves pour l’amélioration des conditions de travail avaient touché des secteurs industriels employant une main-d’œuvre majoritairement féminine : les grèves des ouvrières des allumettes à Jönköping (Suède) et à Londres dans les années 1880 sont considérées comme les premières grèves de femmes. La grève des « femmes-machines » de Herstal apparaît quant à elle comme le premier mouvement social des femmes en Europe et s’élargit à d’autres revendications. Expression publique du refus d’accepter une position subalterne dans la société, la grève s’affranchit de la tutelle du syndicalisme masculin et réclame l’égalité sexuelle.

Menée avec une détermination sans faille, bientôt soutenue par les mouvements en faveur de la dépénalisation de l’avortement, elle trouve un écho rapide dans tous les pays membres : la presse s’en empare dès le mois de mars, les manifestations de solidarité se multiplient, des délégations d’organisations féminines, syndicales, féministes viennent prêter main-forte de France, d’Italie, des Pays-Bas. Le 1er mai 1966 s’organise sur fond d’une grève européenne des femmes.

Alerté par sa Commission sociale, le Parlement européen, réuni en séance extraordinaire à Strasbourg, vote le 29 juin 1966 une proposition en faveur de l’application immédiate de l’article 119. De son côté, la Commission européenne commandite d’importantes enquêtes sur la situation des travailleuses en Europe qui, pour la première fois, couvre tous les aspects de leur vie quotidienne (salaire, conditions de travail, formation professionnelle, articulation travail/famille, sécurité sociale, etc.).

Un premier ensemble de directives résultent de ces enquêtes tandis que la juriste belge Éliane Vogel-Polsky porte la question des inégalités salariales devant la Cour de justice européenne qui, en 1976, tranche en faveur de l’application directe de l’art. 119 dans tous les États membres. Pour leur part, les organisations syndicales ne peuvent plus éluder la question de la place des femmes dans leurs structures.

Ces changements, entraînés en grande partie par la grève de la FN et ses conséquences, amorcent ainsi une véritable dynamique communautaire qui fait de l’Europe un moteur essentiel dans les politiques publiques d’égalité entre hommes et femmes – une position de pointe qui s’émousse néanmoins au XXIe siècle. Par ses multiples facettes, la grève de Herstal est devenue une vitrine médiatique des luttes sociales féminines en Europe. Commémorée chaque année jusqu’en 1977, sporadiquement jusqu’en 2016, elle reste le symbole de la solidarité européenne des femmes, dans une mémoire préservée par divers médias et des documentaires filmés d’une rare intensité. ♦

Éliane Gubin, Université libre de Bruxelles (Belgique)

À lire

Chroniques de l'Europe, sous la coordination de Sonia Bledniak, Isabelle Matamoros et Fabrice Virgili, CNRS Éditions, janvier 2022, 272 pages, 20 euros (disponible en format numérique).

À lire sur notre site

Ces dates méconnues qui racontent l'Europe (1/4)

Ces dates méconnues qui racontent l'Europe (2/4)

Ces dates méconnues qui racontent l'Europe (3/4)

Ces dates méconnues qui racontent l'Europe (4/4)

Voir aussi

Auteur

Retracer six siècles d'histoire de l'Europe en plus de 120 dates, souvent méconnues, et plusieurs centaines de documents, tel est le défi de cet ouvrage dont nous publions une série d'extraits. Les 82 auteurs, historiens et historiennes, ont chacun choisi un événement à l'échelle du continent et en font le récit, documents et repères chronologiques à l'appui.

Chroniques de l'Europe...