Vous êtes ici

La peur mise à nu

Cet article est tiré du dossier « L’humanité face au risque » publié dans le n°9 de la revue Carnets de science.

« Il était douteux, inquiet : un souffle, une ombre, un rien, tout lui donnait la fièvre. Le mélancolique animal entend un léger bruit : ce lui fut un signal pour s’enfuir devers sa tanière. » Dans cet extrait de la fable Le Lièvre et les Grenouilles, La Fontaine pose les principales caractéristiques de la peur. « Il s’agit d’une émotion de base définie comme une réponse physiologique à un stimulus, une réaction à une situation dangereuse pour l’organisme. Du point de vue de l’évolution, c’est un comportement développé pour la survie », décrit Philippe Fossati, psychiatre à l’Institut du cerveau et de la moelle épinière1 (ICM), coresponsable de l’équipe Contrôle cognitif, intéroception, attention.

La peur se manifeste à plusieurs niveaux : physiologique (accélération du rythme cardiaque, sudation…), comportemental (immobilisation, fuite, combat) et subjectif (vécu émotionnel qui peut être verbalisé chez les humains). Bien qu’elle soit une émotion normale et nécessaire à la survie, il arrive qu’elle devienne pathologique. « Si la peur devient inadaptée au contexte et excessive dans son déclenchement, son intensité ou sa durée, on bascule alors vers l’anxiété », note le psychiatre.

L’anxiété se définit ainsi comme une peur sans objet, intervenant dans des situations pourtant sans danger. Et lorsqu’elle s’installe durablement, elle mène généralement à la dépression. D’autres pathologies de la peur existent comme les phobies ou encore le trouble du stress post-traumatique (TSPT). Ce dernier – qui concerne 8 % de la population – survient après un événement traumatisant : viol, attentat, guerre, accident de la route… Les patients qui en sont atteints ont des reviviscences très intenses et intempestives de leur traumatisme, ce qui les empêche de vivre normalement.

Éteindre la peur

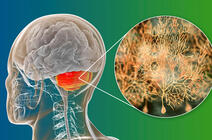

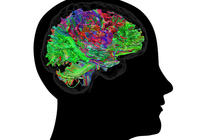

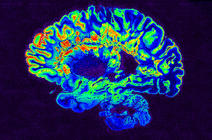

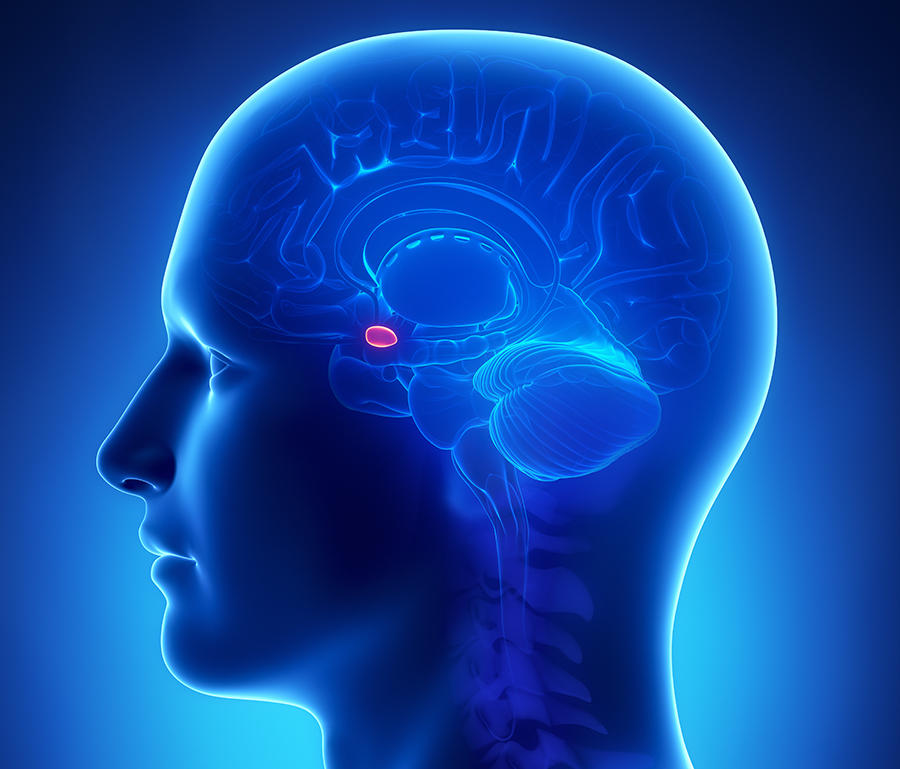

On sait aujourd’hui qu’il existe une continuité entre la peur normale et ces pathologies, et que l’on peut les étudier par le biais des neurosciences et de l’imagerie cérébrale. « On sait ainsi qu’il existe toute une circuiterie cérébrale qui sous-tend la peur, indique Philippe Fossati. En schématisant, celle-ci englobe l’amygdale, mais aussi des régions du tronc cérébral et l’hypothalamus. » Dans les troubles de la peur, ce réseau devient dysfonctionnel. Toutefois, certains traitements peuvent agir dessus. C’est le cas par exemple de la thérapie EMDR (pour Eye Movement Desensitization and Reprocessing). Recommandée par la Haute autorité de santé dans le traitement du TSPT, elle consiste en des séances de rappel du souvenir traumatique associées à des stimulations auditives, visuelles ou tactiles bilatérales alternées.

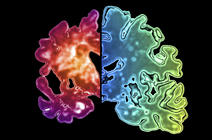

Stéphanie Khalfa, chercheuse au Laboratoire de neurosciences sensorielles et cognitives2, a commencé à décrypter les mécanismes sous-jacents à cette thérapie. « Quand on vit un événement douloureux, cela entraîne une suractivation de l’amygdale, explique-t-elle. Dans le cas du stress post-traumatique, la peur ne s’éteint plus. Le cortex préfrontal ne peut plus jouer son rôle de régulateur auprès de l’amygdale. » Anatomiquement, on observe une diminution progressive de la densité de matière griseFermerZone du système nerveux où se trouvent les noyaux des neurones. au niveau de l’hippocampe, siège de la mémoire contextuelleFermerProcessus de la mémoire à long terme qui fait référence à la capacité à se souvenir de circonstances émotionnelles, sociales, spatiales et temporelles d’un moment spécifique., et du cortex préfrontal. En d’autres termes, le souvenir traumatique est déséquilibré : sa charge émotionnelle prend le pas sur l’information contextuelle. Résultat : des flash-back peuvent survenir à tout moment même si le contexte n’est pas celui du traumatisme.

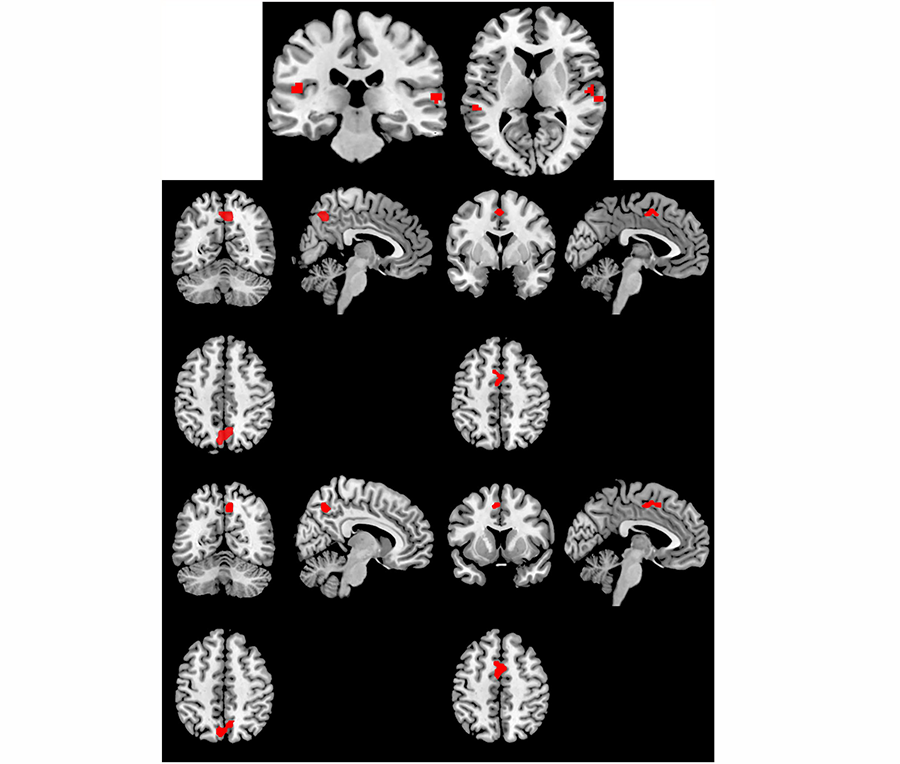

L’EMDR permettrait en quelque sorte de rééquilibrer le souvenir. En observant avec l’imagerie par résonnance magnétique (IRM) l’activité cérébrale de patients au moment du rappel du souvenir, Stéphanie Khalfa a montré que les stimuli bilatéraux alternés déclenchent l’activité d’un réseau neuronal en même temps que celui du traumatisme. « Cette coactivation du réseau traumatique et du réseau activé par les stimulations (par un phénomène de résonance stochastique) permet de renforcer des liens entre le réseau traumatique et d’autres structures cérébrales, explique-t-elle. Ce changement provoque une désactivation de l’amygdale. »

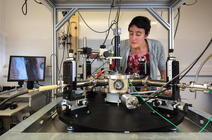

Pour améliorer les effets de l’EMDR et éviter toute souffrance liée à l’exposition traumatique, la chercheuse a mis au point – avec le Dr Guillaume Poupard (Institut Way Inside) – Mosaic (pour mouvements oculaires et stimulations alternées pour l’intégration cérébrale), une thérapie où le patient est plongé dans une sensation de sécurité. « Cette thérapie permettrait de coactiver le réseau du trauma et le réseau du vécu sensoriel de sécurité, résume-t-elle. Nous sommes en train de préparer des essais cliniques à Marseille, à La Réunion et en Martinique pour valider cette approche. »

Remodeler le souvenir

Une autre voie thérapeutique est l’utilisation de molécules chimiques. Selon l’hypothèse majoritaire, l’établissement d’un souvenir et sa reconsolidation suivent des étapes que l’on peut bloquer au moyen de molécules comme le propranolol. De quoi effacer le souvenir traumatique et donc éradiquer la peur. Pascale Gisquet-Verrier, directrice de recherche CNRS émérite, à l’Institut des neurosciences Paris-Saclay3, bat en brèche cette interprétation. « En 2015, nous avons montré chez le rongeur, que le souvenir réapparaît si on lui redonne cette molécule lors du rappel, indique-t-elle. Autrement-dit, le souvenir est toujours là, mais plus difficile d’accès. En revanche, pendant le rappel, la mémoire est malléable et l’on peut en profiter pour réaliser un remodelage émotionnel, c’est-à-dire créer un souvenir identique mais avec un plus faible contenu émotionnel, ce qui expliquerait l’efficacité de l’EMDR, ainsi que d’autres thérapies comportementales. » La mémoire ne serait donc pas effacée, mais modifiée.

Effacer le contexte

Pour décrypter les mécanismes de la mémoire émotionnelle – et ainsi identifier de potentielles cibles thérapeutiques – les chercheurs s’appuient sur les modèles animaux. L’équipe de Yann Humeau, neurophysiologiste à l’Institut interdisciplinaire de neurosciences4 (IINS), a ainsi comparé deux modèles d’encodage de la peur chez le rongeur. Il a dans un premier temps utilisé un conditionnement pavlovien associant un son à un stimulus désagréable. Après quelques présentations des deux stimuli, l’animal semble avoir peur du son et anticiper la suite en s’immobilisant. On peut obtenir une extinction de cette peur conditionnée, par un processus plus lent à s’installer ; celui-ci consiste à faire disparaître la peur en créant chez le rongeur une nouvelle association – le son sans le stimulus – en conflit avec la précédente.

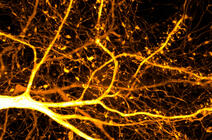

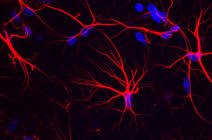

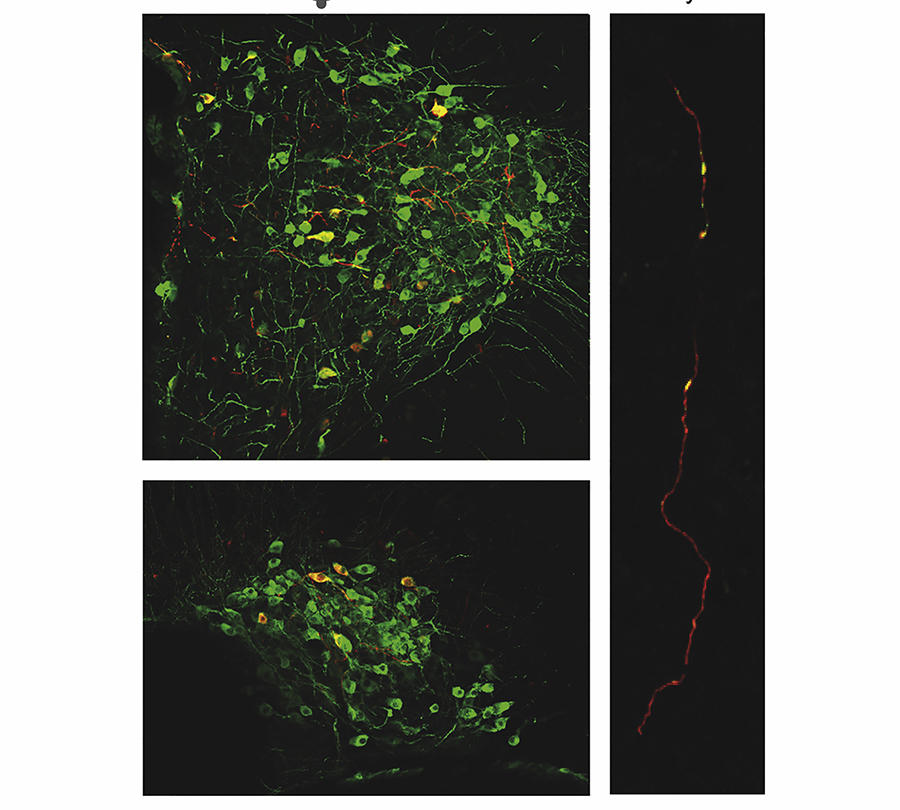

Dans un second temps, le chercheur s’est penché sur un autre modèle appelé la peur contextuelle. Cette fois, le stimulus n’est pas administré de façon concomitante au son mais dans un lieu particulier – par exemple une enceinte décorée de motifs. Très vite, l’animal fait l’association et s’immobilise dès qu’on le place dans ce lieu. En collaboration avec Daniel Choquet, neurobiologiste, médaille d’argent du CNRS en 2009 et directeur d’unité à l’IINS, Yann Humeau a récemment découvert un mécanisme clé de la plasticité cérébrale affectant spécifiquement l’encodage de la peur contextuelle. « En bloquant le mouvement des récepteurs présents à la surface des synapses des neurones de l’hippocampe dorsal, nous avons constaté que les rongeurs n’associent plus les deux stimuli, explique-t-il. Ils ne s’immobilisent plus. » En d’autres termes, ils perdent la mémoire du contexte aversif. En revanche, ils conservent la peur pavlovienne.

Atténuer la crainte naturellement

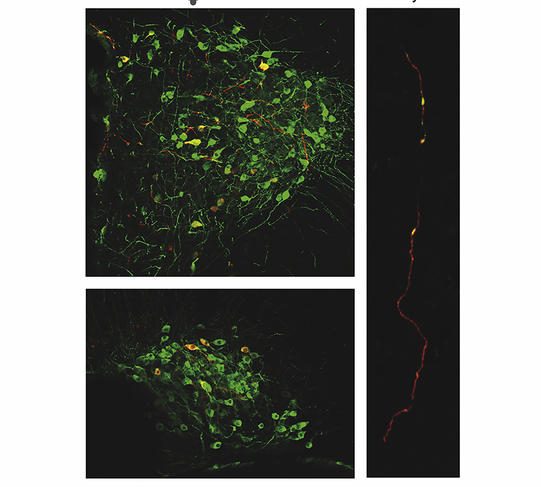

Mais la peur n’est pas qu’une histoire de circuits cérébraux, c’est aussi une question d’hormones. Alexandre Charlet, neuroscientifique à l’Institut des neurosciences cellulaires et intégratives du CNRS, étudie en particulier l’ocytocine, surnommée l’hormone du bonheur et de l’attachement. « Sécrétée par l’hypothalamus – structure impliquée dans l’équilibre émotionnel – l’ocytocine remplit de multiples fonctions, toutes tournées vers la survie de l’espèce : désir, reproduction, attachement, accouchement, mais aussi douleur et peur, détaille le chercheur. Nous souhaitons comprendre comment cette structure unique peut moduler sélectivement autant de fonctions différentes. » Son équipe a ainsi découvert que lorsque des rats sont soumis à la peur, on voit s’activer une sous-population de neurones ocytocinergiques de l’hypothalamus (environ 10 %) qui se projettent exclusivement vers l’amygdale. « Ces neurones constituent ce l’on appelle un engramme, c’est-à-dire une signature neuronale de la mémoire de la peur. » Cette découverte a remis en cause le dogme selon lequel la mémoire serait encodée dans l’hippocampe pour être ensuite stockée dans le cortex.

D’autres travaux ont par ailleurs montré que la nature des neurotransmetteurs sécrétés par cette sous-population neuronale évolue en fonction du vécu de l’animal. Ainsi, lorsqu’un rat est exposé pour la première fois à une situation de peur, l’ocytocine est le neurotransmetteur majoritaire. Ses vertus anxiolytiques permettent d’atténuer la peur. Mais lorsque la situation se répète, le glutamate prend le relais, permettant une réaction beaucoup plus rapide face au danger. « L’ocytocine est également extrêmement importante dans la vie sociale des rats, ajoute Alexandre Charlet. Elle permet en effet d’inhiber la peur d’autrui et favorise ainsi les interactions. »

La peur est une émotion intime mais qui, notamment dans notre espèce, peut aussi être partagée entre individus. L’évolution nous a en effet dotés de capacités très fines pour transmettre, mais aussi pour reconnaître les émotions chez nos semblables. Ces émotions se transmettent aussi bien par les expressions du visage que par la voix ou encore les postures et les gestes. Nathalie George, directrice de recherche CNRS et chercheuse en neurosciences cognitives à l’ICM, a longtemps étudié le traitement émotionnel des expressions du visage chez l’être humain. « L’amygdale réagit lorsqu’on observe des visages effrayés. Toutefois elle n’est pas le centre de la peur comme cela a longtemps été dit, prévient-elle. Des méta-analyses ont permis de montrer qu’elle était au moins aussi sensible, si ce n’est plus, à la joie. » Cette structure est sensible aux émotions et agit comme un chef d’orchestre : elle intègre l’information émotionnelle (la valence, positive ou négative, des stimulus) et, en fonction de sa pertinence, informe d’autres régions cérébrales pilotant les réponses physiologiques, motrices, etc.

Orchestrer les émotions

L’imagerie cérébrale a permis de montrer que l’amygdale est particulièrement sensible au regard, sans doute parce que celui-ci véhicule beaucoup d’émotions. Notre espèce est ainsi la seule dotée d’une sclère blanche, facilitant le décodage des émotions dans le regard d’autrui. « À l’instar de l’héroïne de Psychose, la peur nous fait écarquiller les yeux, précise Nathalie George. Cela a pour effet d’augmenter notre acuité, mais aussi d’informer nos congénères de notre état émotionnel. »

Pascal Belin, neuroscientifique à l’Institut de neurosciences de la Timone5, s’intéresse quant à lui à l’information émotionnelle portée par la voix. Pour étudier la perception des émotions, on observe habituellement à l’IRM fonctionnelle le cerveau de volontaires confrontés à des visages aux expressions faciales variées. « Ma ligne de recherche consiste à utiliser le même paradigme expérimental mais avec des “visages auditifs”, des vocalisations non verbales très courtes exprimant différentes émotions », explique-t-il. Avec son collègue Bruno Giordano, ils se sont intéressés à la circulation de l’information émotionnelle entre le cortex auditif, le cortex préfrontal et l’amygdale. « Nous avons constaté une activité récurrente, d’abord dans le cortex auditif, puis dans les zones où est encodée la représentation des émotions, c’est-à-dire le cortex préfrontal et le système limbique (dont l’amygdale). Plus tardivement, on observe une activité en retour vers les régions auditives. »

Ce signal en retour peut être interprété comme un raffinement du traitement émotionnel. Il y aurait ainsi une première étape de reconnaissance rapide mais caricaturale de l’émotion véhiculée par la voix, puis une analyse plus fine dans un second temps. Un système robuste donc, mais qui ne résiste pas aux meilleurs acteurs qui, par la justesse de leur jeu, simulent aussi bien la joie… que la peur ! ♦

Voir aussi

Auteur

Diplômé de l’ESJ Lille, Gautier Cariou est journaliste scientifique. Il vit et travaille à Paris. Physicien de formation, il s’intéresse à la science en général, à son histoire autant qu’à son actualité.