Vous êtes ici

Jusqu’où utiliser l’imagerie cérébrale en justice?

Pénétrer les esprits grâce à la technologie pour découvrir une intention de nuire ou de mentir, pour déceler une anomalie associée à un comportement dangereux, antisocial, ou à un trouble neuropsychique, ou encore pour retrouver la trace d’actes et de faits passés : voilà des perspectives aussi séduisantes que dangereuses pour les activités de police et de justice. Quoi de plus tentant, en effet, que de disposer d’outils de révélation des consciences et des mémoires ? Ce pourrait être la fin de la dépendance aux déclarations et aux témoignages subjectifs pour établir la réalité d’un dommage, la véracité d’un discours ou la commission d’une infraction. Est-ce faisable ? Est-ce souhaitable ?

Une tentation ancienne

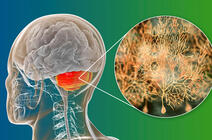

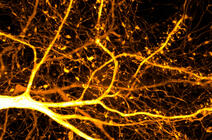

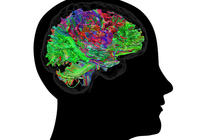

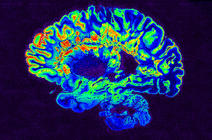

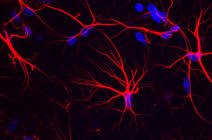

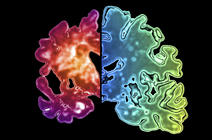

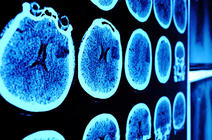

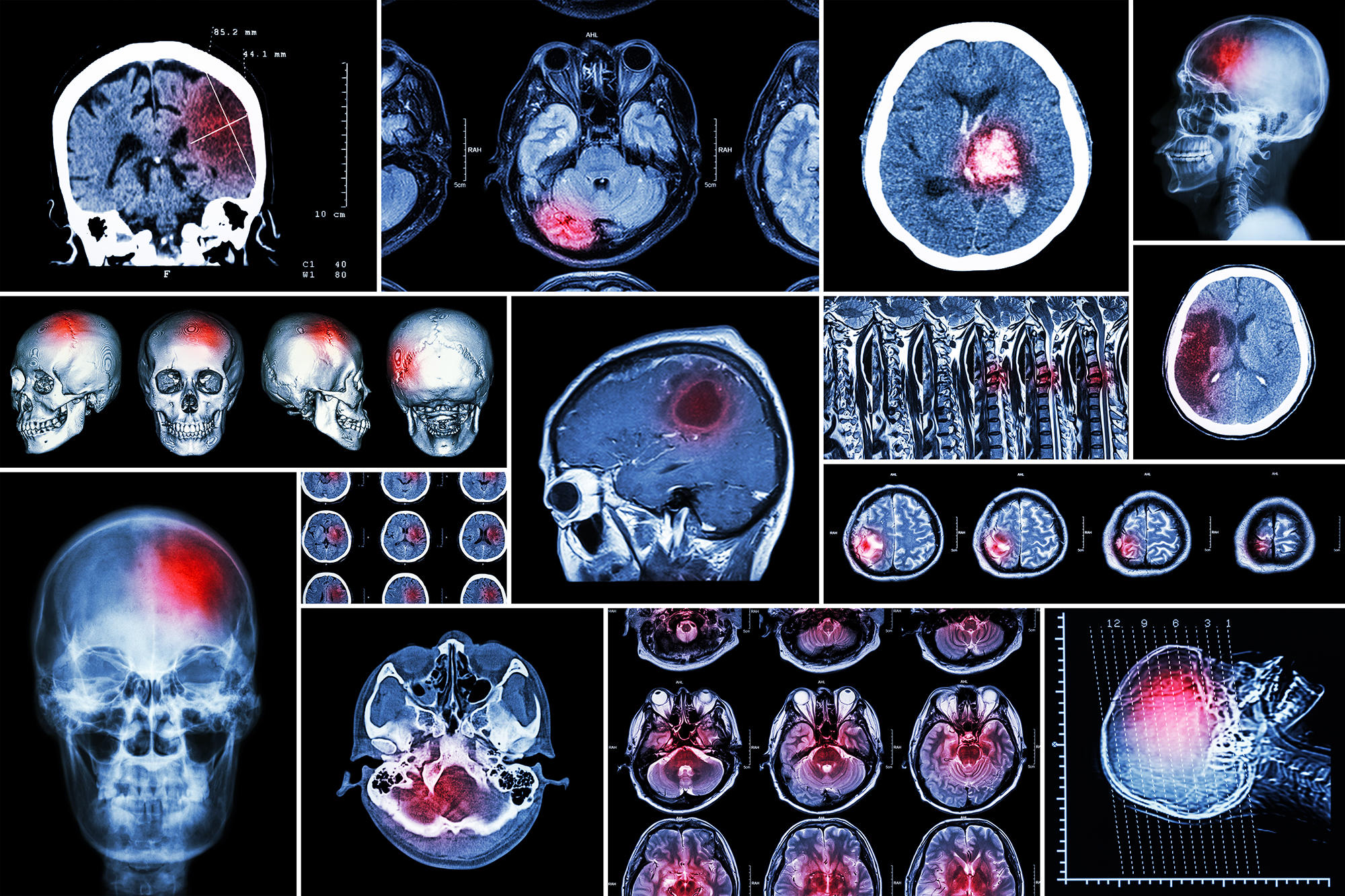

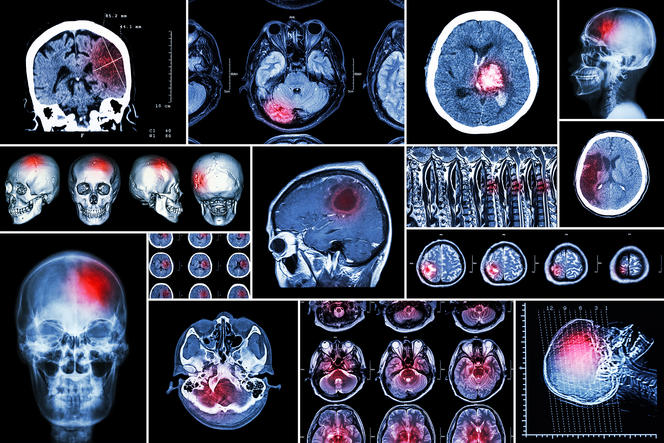

Le développement des techniques d’imagerie cérébrale, telles que le scanner, l’imagerie par résonnance magnétique (IRM) ou l’encéphalographie (EEG), peut donner le sentiment que ces perspectives deviennent possibles. Auparavant, les médecins et les chercheurs en étaient réduits à disséquer des cadavres ou à constater des malformations lors d’interventions chirurgicales. Désormais, l’anatomie et l’activité cérébrales sont visualisables sans ouvrir la boîte crânienne et il est acceptable d’étudier des cerveaux « normaux » pour les comparer aux cerveaux « pathologiques ». Le projet d’une classification en fonction des conformations et des activations cérébrales, elles-mêmes associées à des capacités cognitives et à des tendances comportementales, redevient d’actualité. Des études récentes visent ainsi à détecter les supports organiques du manque d’empathie, de la tendance à la violence ou à la récidive, à l’instar de celle publiée en 2013 sur le cortex cingulaire antérieur des détenus récidivistes1. Ce projet évoque des tentatives antérieures, telles que la phrénologie de Franz Joseph Gall2 ou la théorie du « criminel né » de Cesare Lombroso3…

La question de la preuve

Les recherches actuelles en psychopathologie du crime utilisant des résultats d’imagerie cérébrale sont à considérer avec la même circonspection. Outre qu’elles reposent sur des interprétations scientifiquement discutables, elles suscitent la confusion entre le résultat de l’imagerie et son interprétation, mais aussi entre le registre du soin et de la recherche, d’une part, et l’appréciation juridique, d’autre part.

Les travaux utilisant l’IRM fonctionnelle (IRMf) pour déceler des émotions ou un signal de réminiscence, notamment à des fins de détection de mensonge, en sont un bon exemple. Ainsi, la preuve statistique qui pourrait fonder un diagnostic médical (révisable en fonction des connaissances et de l’évolution du patient) ou un résultat de recherche, n’est pas nécessairement admissible en justice. Le respect des droits fondamentaux et des principes procéduraux appelle d’autres critères d’appréciation. Ainsi que le précisait le Comité consultatif national d’éthique (CCNE) en 2012, ce n’est pas parce qu’un comportement pourrait être associé à une image du cerveau que l’image cérébrale permettrait d’établir la culpabilité ou de prédire un comportement4.

Un cadre juridique flou

Lors du vote de la loi de bioéthique du 7 juillet 2011, l’État français avait d’ailleurs fait œuvre pionnière au niveau mondial en adoptant des dispositions spécifiques aux usages des images cérébrales. Selon l’article 16-14 du Code civil, « les techniques d’imagerie cérébrale ne peuvent être employées qu’à des fins médicales ou de recherche scientifique, ou dans le cadre d’expertises judiciaires. Le consentement exprès de la personne doit être recueilli par écrit préalablement à la réalisation de l’examen, après qu’elle a été dûment informée de sa nature et de sa finalité. Le consentement mentionne la finalité de l’examen. Il est révocable sans forme et à tout moment ».

Cette disposition a cependant été adoptée sans concertation suffisante avec les spécialistes des neurosciences et en contradiction avec les préconisations émises en 2008 par l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques. En effet, la loi valide l’utilisation des images cérébrales à des fins judiciaires sans opérer de distinction entre les différents types d’imagerie et sans apporter beaucoup de précision sur le régime applicable à ces éléments de preuve. Contrairement aux empreintes génétiques, qui font l’objet de règles spéciales dans le Code civil et dans le Code de procédure pénale, les images cérébrales relèvent pour l’essentiel du droit général de la preuve.

La seule précision légale consiste à exiger un consentement préalable à l’examen avec indication des fins poursuivies. Or, cette rédaction s’avère maladroite. Il aurait donc été utile que les états généraux de la bioéthique (ceux de 2018 comme les précédents) reviennent de manière plus approfondie sur cette disposition et sur les enjeux non médicaux de l’imagerie cérébrale.

L’exigence de consentement préalable

Tout d’abord, il faudrait distinguer les différentes utilisations. Par exemple, l’usage d’images anatomiques à des fins de démonstration d’une malformation ou d’un dysfonctionnement cérébral susceptible d’avoir occulté ou altéré le jugement du mis en cause ne pose pas les mêmes difficultés que l’utilisation d’une technique d’imagerie fonctionnelle pour détecter des mensonges. Cette dernière se heurte au principe selon lequel nul n’est tenu de s’auto-incriminer et au droit de se taire, et présente des traits communs avec le recours à l’hypnose qui a été refusé par la Cour de cassation5. Le premier, au contraire, peut se placer sous le signe des droits de la défense, mais induit un risque d’assimilation systématique entre un résultat d’imagerie et un profil. Au-delà de la dénonciation d’une éventuelle dérive « neuro-essentialiste », il ne faut pas oublier que la justice réclame une preuve de ce qui s’est passé pour un individu précis à un moment donné. En matière civile, la difficulté existe également. Pour établir qu’une personne n’était pas en capacité, par exemple, de rédiger un testament valide, il ne suffit pas de recourir à une analyse rétrospective à partir d’une image cérébrale montrant une anomalie.

L’exigence de consentement préalable finalisé pose d’autres problèmes. On peut d’abord remarquer l’aporie consistant à exiger le consentement de la personne qui cherche à établir qu’elle souffre d’un trouble neuropsychique et n’est donc pas responsable. On peut ensuite souligner que dans sa généralité la condition de consentement préalable finalisé est impraticable. Une analyse de la jurisprudence civile française sur la période 2007-2016 montre ainsi que les images cérébrales sont de plus en plus utilisées en justice, mais principalement sous la forme de scanner et d’IRM anatomiques issus du dossier médical.

Or, le consentement préalable a alors été donné pour des fins médicales et non judiciaires. Parfois, un nouveau consentement peut certes intervenir pour une utilisation judiciaire secondaire, mais il n’est pas « préalable ». Tel est le cas lorsqu’une victime cherche à établir un dommage (lésion cérébrale, trouble psychique postérieurs…). Lorsque la personne dont on cherche à établir l’état mental est décédée, par exemple pour les actions en nullité des actes, cette exigence est intenable (et la représentation se heurte au risque de conflit d’intérêt au regard du contentieux concerné).

Un outil de pondération ?

L’étude de la jurisprudence française montre que les images cérébrales se voient attribuer une fonction « d’objectivation ». Toutefois, contrairement à certaines craintes, on ne constate pas à ce jour d’effet de « fascination » (selon les termes de la note de 2012 du Conseil d’analyse stratégique, devenu France Stratégie). À la lecture des décisions rendues entre 2007 et 2016, les juges civils trouvent dans l’appréciation souveraine des preuves un outil de pondération des éléments probatoires et cherchent à constituer des faisceaux d’indices incluant les images cérébrales6. Les décisions accessibles en matière pénale semblent aller dans le même sens7. Ce constat plutôt rassurant pourrait cependant ne pas résister à l’emballement actuel pour les recherches en sciences cognitives. Une réflexion éthique serait donc nécessaire pour dégager les conditions du maintien de leur sens critique. Ici, le principe du contradictoire joue un rôle important, mais il est crucial de s’interroger sur les manières dont il peut concrètement opérer. A la lecture des décisions de justice passées, il existe un risque de dépendance du juge vis-à-vis de l’expert judiciaire. Pour que la discussion ait des chances d’avoir effectivement lieu – et pour accroître les chances d’obtenir un jugement éclairé – une piste pourrait être de mieux valoriser les demandes de complément d’expertise et de nouvelle expertise, mais aussi le rôle des experts des parties (distincts des experts judiciaires).

Les points de vue, les opinions et les analyses publiés dans cette rubrique n’engagent que leur auteur. Ils ne sauraient constituer une quelconque position du CNRS.

- 1. « Neuroprediction of future rearrest », M. Gazzaniga, Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, février 2013.

- 2. Anatomie et physiologie du système nerveux en général et du cerveau en particulier, J. F. Gall, Librairie grecque-Latine-allemande 1810-1819 ; Des dispositions innées de l'âme et de l'esprit, du matérialisme, du fatalisme et de la liberté morale, avec des réflexions sur l'éducation et sur la législation criminelle, F. J. Gall et G. Spurzheim, Librairie F. Schoell, 1811 (disponibles sur Gallica).

- 3. L’homme criminel : criminel né, fou moral, épileptique, C. Lombroso, Éd. Felix Lacan, 1887 (disponible sur Gallica).

- 4. Avis n° 116 du CCNE, 23 février 2012.

- 5. Crim., 12 décembre 2000 ; Crim. 28 novembre 2001.

- 6. « La France à l’ère du « neurodroit » ? La neuro-imagerie dans le contentieux civil français », S. Desmoulin-Canselier, Droit et Société, 2018 (à paraître) ; “Another perspective on “Neurolaw”: the use of brain imaging in civil litigation regarding mental competence”, BioLaw Journal / Rivista di Biodiritto 2017 (3) : 233-349.

- 7. « Usages et interprétations judiciaires des images cérébrales », S. Desmoulin-Canselier, Revue de sciences criminelles, 2018, vol. 3 (à paraître)..