Vous êtes ici

La renaissance des grandes expéditions scientifiques

(Cet article est publié en partenariat avec la Revue politique et parlementaire)

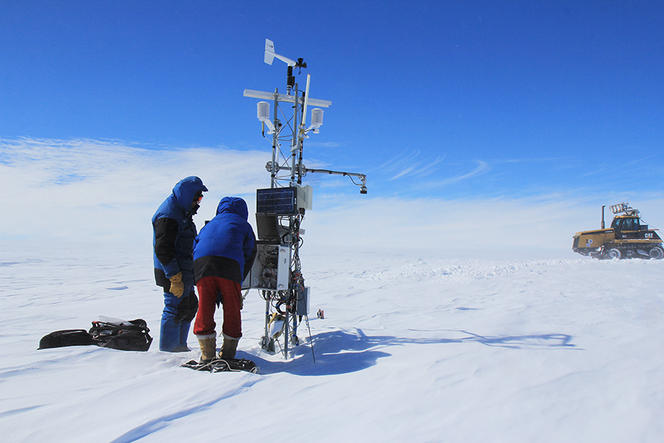

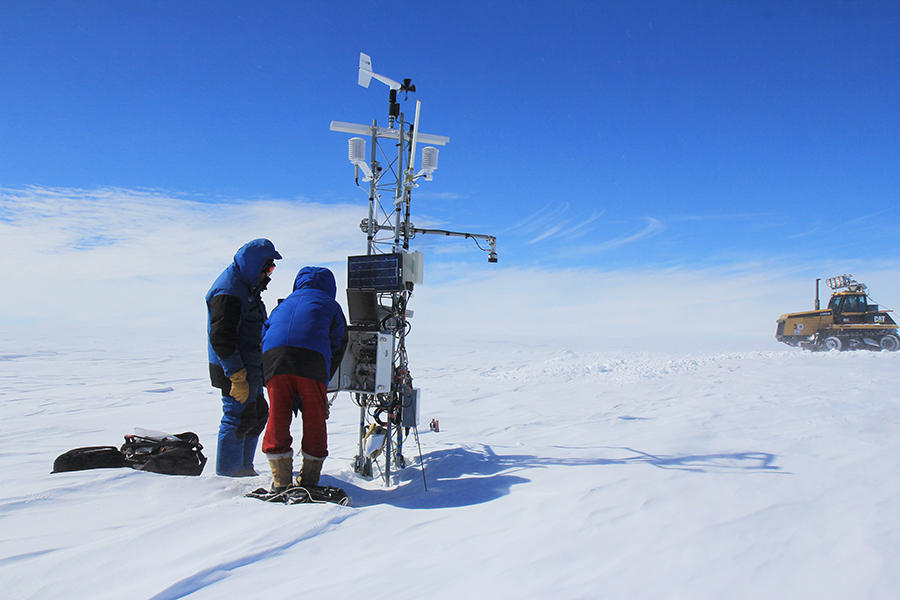

C’est l’effervescence à la station de Dumont d’Urville, sur la côte antarctique. Mécaniciens et chercheurs n’ont plus que quelques jours pour procéder aux ultimes vérifications des véhicules et du matériel scientifique. Le 20 novembre, une dameuse et cinq gros tracteurs à chenilles tirant des containers montés sur traîneaux se mettront en branle pour l’un des plus longs raids scientifiques jamais effectués au cœur du continent blanc, vaste comme 25 fois la France. À leur bord, six scientifiques, trois mécaniciens et un médecin-urgentiste vont parcourir près de 4 000 kilomètres, à la vitesse moyenne de 8 kilomètres par heure. Ils rallieront d’abord la station franco-Italienne de Concordia, puis mettront le cap sur le pôle Sud.

Deux mois d'itinérance au cœur de l'Antarctique

« C’est sur ce dernier tronçon, long de 650 kilomètres, que va s’effectuer le gros du travail scientifique », raconte le glaciologue Joël Savarino, de l’Institut des géosciences de l’environnement de Grenoble1 (IGE), qui coordonne la mission franco-italienne EAIIST (East Antarctic International Ice Sheet Traverse). Une zone qu’aucun scientifique n’a encore jamais explorée, et qui pose pourtant des questions brûlantes d’actualité.

« Ce sont des régions dont on ne connaît pas l’évolution actuelle sous l’effet du changement climatique, explique le chercheur. Pourtant, leur comportement est crucial pour le futur de notre planète... Plus l’atmosphère se réchauffe, plus elle se charge en vapeur d’eau ; on s’attend donc à ce que les régions polaires reçoivent davantage de précipitations, sous la forme de chutes de neige. C’est cette accumulation de neige que nous allons mesurer, avec une question : est-ce qu’elle est plus forte que par le passé, et est-ce que ça pourrait ralentir la hausse du niveau des mers ? »

Certes, les satellites sont aujourd’hui capables d’estimer la hauteur, mais aussi la masse de glace en présence (en mesurant les variations d’altitude et de gravité), mais ces mesures globales reposent sur des mailles bien trop larges pour être précises, de l’ordre de plusieurs centaines de kilomètres. Surtout, les satellites ne peuvent pas tout ! Six grosses étapes permettront d’installer des stations météo qui enregistreront les précipitations sur le temps long, et de prélever des carottes de glace à plusieurs dizaines de mètres de profondeur afin de remonter dans le temps et d’estimer les hauteurs de neige accumulées dans le passé. Coût total de l’opération : 3,4 millions d’euros (auxquels s’ajoute la logistique fournie par l'Institut polaire français Paul-Emile Victor), dont un tiers couvert par une fondation d’entreprise.

« Des raids de cette envergure, on n’en avait plus fait depuis les années 1950-1960, du temps des pionniers comme Claude Lorius (qui a révélé que les bulles d’air emprisonnées dans la glace contenaient la mémoire de l’atmosphère du passé, NDLR), raconte Jérôme Chappellaz, le directeur de l’Institut polaire qui assure toute la partie logistique de l’aventure. Mais celui-ci s’effectuera dans des conditions de confort et, surtout, de sécurité qui n’ont plus rien à voir avec le passé. »

Même si l’été austral (de novembre à février) est plus clément, les températures oscillent tout de même entre -25 et -50 °C… Plus question de dormir dans les véhicules comme cela a pu se faire. Les containers renferment des unités de vie chauffées, avec cuisine, douche et toilettes, et deux laboratoires. Mais c’est la sécurité, la préoccupation numéro un. « Ce raid va s’effectuer en autonomie totale. En cas d’accident, on ne peut pas garantir qu’un avion pourra venir immédiatement, car ils sont rares et la météo est capricieuse, raconte Jérôme Chappellaz. C’est pourquoi nous imposons à l’expédition la présence d’un médecin-urgentiste qui doit pouvoir stabiliser le blessé durant potentiellement plusieurs dizaines d’heures. »

Inventaires massifs de biodiversité

Il est bien fini, le temps des aventuriers. « La société n’a plus la même tolérance face au risque, confirme Philippe Bouchet, professeur au Muséum national d’histoire naturelle, qui coordonne les expéditions naturalistes La Planète revisitée depuis leur lancement en 2006. En Papouasie-Nouvelle-Guinée, où nous avons effectué des expéditions terrestres mais aussi marines en 2012 et 2014, il y a des endroits en forêt qui sont à une semaine de marche de la ville la plus proche. Nous ne sommes pas têtes brûlées, nous emmenons des urgentistes avec nous. Pourtant, même si l’on essaie d’anticiper tout ce qui peut l’être, le risque zéro n’existe pas. » Et le biologiste de confier : « s’il y a un jour un accident, je sais que j’en serai tenu pour responsable et que le Muséum mettra fin à l’expédition, sans compter les suites judiciaires probables... »

Mais l’enjeu scientifique dépasse la crainte d’un mauvais coup du sort. La Planète revisitée, c’est le plus vaste inventaire de biodiversité jamais conduit à ce jour dans des écosystèmes et des territoires mal inventoriés : Vanuatu, Madagascar, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Philippines, mais aussi Guyane et Nouvelle-Calédonie. Certes, on a déjà décrit un peu plus de 2 millions d’espèces de plantes, d’animaux et de champignons sur la surface de la planète, mais les scientifiques estiment que leur nombre réel se situe entre 6 et 10 millions au minimum.

Si les vertébrés supérieurs, dont font partie les mammifères, et les oiseaux sont bien inventoriés, ce n’est pas le cas des plantes et des invertébrés (insectes, mollusques, crustacés). Il y a pourtant urgence à recenser ce patrimoine vivant. « J’appartiens à la première génération de scientifiques qui sait que deux tiers des espèces restent à découvrir, et que le quart aura disparu d’ici la fin du siècle », lance Philippe Bouchet.

« Avec La Planète revisitée, nous sommes dans l’esprit de découverte des grandes expéditions naturalistes des siècles passés, mais avec des moyens et des outils scientifiques d’aujourd’hui », décrit le biologiste. En Papouasie-Nouvelle-Guinée, la centaine de personnes déployées sur le terrain a permis de répertorier 300 espèces d’algues, 4 500 espèces de mollusques, 1 300 espèces de poissons..., dont plusieurs centaines étaient inconnues des naturalistes, mais aussi de collecter près d’un demi-million d’insectes ! Des inventaires massifs qui engrangent sons, photographies numériques des organismes vivants, et tissus pour le séquençage ADN, avec un double objectif : aider à bâtir des plans de conservation qui tiennent mieux compte de cette biodiversité oubliée, pourtant cruciale au bon fonctionnement des écosystèmes, et constituer des archives pour les générations futures.

Soutien des entreprises et contraintes diplomatiques

À grosse ambition, gros budget : chaque cycle d’expéditions coûte en moyenne 1,5 million d’euros (et ce, sans compter les salaires des chercheurs pris en charge par les organismes de recherche eux-mêmes), dont la plus grosse partie provient de fondations d’entreprise. « C’est une somme importante, mais il est souvent plus facile de trouver 200 000 ou 300 000 euros auprès d’une grande entreprise que d’obtenir 20 000 euros d’un programme de recherche public, commente Philippe Bouchet. Une grosse expédition permet également de mobiliser des compétences que nous ne pourrions jamais avoir autrement : en forêt tropicale, nous emmenons des grimpeurs-élagueurs qui sont ravis de faire ça bénévolement. »

Les négociations avec les pays hôtes se révèlent, elles, nettement plus délicates. Depuis l’entrée en vigueur de la Convention internationale sur la diversité biologique en 1993, renforcée par le protocole de Nagoya en 2014, il est indispensable de disposer d’un permis délivré par le pays pour prélever des organismes vivants sur son sol. « Un tel permis ne s’obtient pas en envoyant un formulaire par mail, raconte Philippe Bouchet. Quand des Occidentaux débarquent dans un pays du Sud, il y a toujours un soupçon de néocolonialisme et la crainte d’actes de biopiraterie comme certains industriels ont pu en commettre par le passé. J’ai dû aller trois fois en Papouasie-Nouvelle-Guinée pour rencontrer les ministres concernés. Et certains pays comme l’Inde, ou l’Indonésie par exemple, sont devenus inaccessibles.

Romain Troublé, qui coordonne les expéditions du voilier Tara, en sait quelque-chose. « Pour chaque grande expédition que nous organisons, comme Tara Océans, destinée à étudier le plancton océanique tout autour de la planète, ou Tara Pacific, son pendant pour les récifs coralliens, 10 % environ des pays sollicités refusent l’accès à leurs zones économiques exclusives », indique le directeur général de la fondation Tara, qui travaille main dans la main avec les services du Quai d’Orsay pour démarcher les ambassades concernées. Un travail titanesque : Tara Océans s’est déroulée sur quatre années et a croisé dans les eaux territoriales de 35 pays différents !

Les ambitions scientifiques sont à la mesure des circumnavigations du célèbre voilier : Tara Océans a ainsi mobilisé 200 chercheurs de 12 disciplines différentes mis à disposition par leur organisme de tutelle - CNRS, CEA, European Molecular Biology Laboratory (à raison de 7 scientifiques par traversée), qui ont prélevé la bagatelle de 50 000 échantillons, donnant naissance à la plus grande base de données jamais constituée sur un écosystème, les « Tara data », ouvertes aux scientifiques du monde entier.

Si la goélette, qui descend désormais les fleuves dans le cadre de sa nouvelle opération Tara Plastiques, s’est fait une place auprès des scientifiques comme du grand public, il n’en a pas toujours été ainsi. Le bateau acquis en 2003 par la styliste Agnès B, qui rêvait de relancer les grandes aventures océaniques à la Cousteau, a mis du temps à convaincre la communauté scientifique. « Une styliste qui achète un bateau pour faire de la recherche, ça a provoqué beaucoup de scepticisme », commente Romain Troublé.

Uniques au monde par leur durée, les expéditions Tara le sont aussi par leur fonctionnement. C’est une fondation privée reconnue d’utilité publique, la fondation Tara, qui coordonne les expéditions et met à disposition bateau et équipage ; la médiatisation et la sensibilisation du grand public font partie intégrante des missions de la fondation, qui compte 22 salariés au total. Son budget provient à 85 % de capitaux privés (fondations d’entreprises, mécènes, particuliers), tandis que les opérations scientifiques à proprement parler sont, elles, financées par des programmes de recherche public de type ANR (l’Agence nationale de la recherche accorde des financements sur projets, NDLR).

Sauver la mémoire des glaciers

Créer une fondation dédiée, pour professionnaliser la recherche de mécènes et constituer un guichet de financement unique pour les chercheurs de tous pays, c’est aujourd’hui le souhait du projet Ice Memory. Ice Memory, c’est une série d’expéditions initiée en 2015 par Jérôme Chappellaz et Patrick Ginot, glaciologue à l’Institut des géosciences de l’environnement de Grenoble, pour sauver la mémoire des glaciers de montagne. Quatre opérations de forage ont déjà été effectuées, au glacier du col du Dôme situé au pied du Mont-Blanc, sur le mont Elbrouz dans le Caucase, sur le Belukha dans l’Altaï russe, mais aussi sur le glacier de l’Illimani en Bolivie, situé à… 6 300 mètres d’altitude ! « Chaque expédition dure de 15 jours à un mois, raconte Jérôme Chappellaz. Le glacier de l’Illimani a, lui, demandé deux mois d’efforts, car il faut quinze jours rien pour s’acclimater à la haute altitude. Pour cette expédition hors norme, 60 porteurs boliviens ont transporté à dos d’homme près de deux tonnes de matériel et redescendu des carottes de 130 mètres de long découpées en morceaux, une entreprise titanesque ! »

Prochaine destination : le Kilimandjaro. « L’expédition prévue initialement en 2019 a été repoussée à 2020, le temps de trouver un terrain d’entente avec la Tanzanie. Ice Memory demande de faire travailler ensemble des nations qui ne le font pas nécessairement, et de se placer au-dessus des querelles du monde, explique Jérôme Chappellaz. On va dans des pays qui n’ont pas toujours des situations économiques fortes et demandent un retour concret pour eux. Pour la Tanzanie, cela se matérialisera probablement sous la forme de bourses de thèse offertes à des étudiants tanzaniens, et de financements de masters dans des universités européennes. »

Qu’il s’agisse de biodiversité ou de climat, si les grandes expéditions sont rendues nécessaires par l’état de la planète et l’urgence à faire progresser la connaissance, elles ne doivent pas pour autant masquer les missions de terrain plus modestes, selon le glaciologue. « Les grosses opérations donnent de la visibilité à la science en général et sont plus faciles à médiatiser. Mais elles ne doivent pas étouffer les missions plus petites, plus ciblées, ni assécher leurs financements. Les deux sont indispensables, et complémentaires », conclut Jérôme Chappellaz. ♦

______________________________________________________

Sur la trace des premiers hommes

C’est en Afrique de l’Est et en Afrique du Sud qu’on a retrouvé les plus vieux homininés, comme l’australopithèque Little Foot daté de 3,6 millions d’années. Peut-on pour autant parler de berceaux de l’humanité ? Et si d’autres endroits en Afrique recelaient des fossiles aussi vieux, qu’on n’aurait simplement pas encore découverts ? C’est pour répondre à cette question des origines que le géoarchéologue Laurent Bruxelles, du laboratoire Traces2, organise les expéditions « Human origins » depuis 2015. En Namibie, dans un premier temps, et désormais au Mozambique et au Malawi, où le chercheur vient de partir avec quatre autres scientifiques. « On cherche des pièges à fossiles, des grottes vieilles de 2 à 4 millions d’années dans lesquelles les sédiments se sont accumulés, et avec eux, des restes d’animaux et, on l’espère, d’homininés. » En Namibie, où Laurent Bruxelles a arpenté les collines de la région des Aha Hills, plusieurs sites candidats vont faire l’objet d’explorations plus poussées. « On y a trouvé des restes de tigres à dents de sabre dont on sait qu’ils chassaient les australopithèques, et des primates contemporains de nos lointains ancêtres. » Le chercheur prévoit de retourner en Afrique australe dès 2020 avec une équipe internationale d’une douzaine de personnes : géologues, archéologues, paléoantropologues, primatologues, spéléologues ou encore volcanologues pour aider à dater les fossiles grâce aux dépôts de cendres. ♦

À la chasse aux météorites

Pour en savoir plus sur notre univers, on peut envoyer des sondes dans l’espace et bâtir de coûteux télescopes. On peut aussi étudier les objets célestes qui « arrosent » notre planète, soit en traquant leurs débris (les météorites) dans les zones désertiques comme le désert d’Atacama au Chili ; soit en étudiant les cratères d'impact qu’ils forment sur le sol, comme le cratère vieux de 5 millions d’années et large de 15 kilomètres qu’un bolide a creusé près de Kazan, au Tatarstan (Russie). Jérôme Gattacceca, géologue au Cerege3, est spécialiste de ces bolides tout droit venus de la ceinture d’astéroïdes, située entre Mars et Jupiter. « L’objet d’étude du géologue se trouve sur le terrain, organiser des expéditions est donc indispensable pour nous. Tout comme on lit l’histoire de la Terre dans les roches, je lis celle du Système solaire dans les météorites. Ces roches arrachées aux planètes et aux astéroïdes suite à des collisions intervenues il y a quelques millions d’années à peine nous fournissent de précieuses informations sur la composition chimique de leur croûte ou encore leur atmosphère grâce aux bulles d’air qui y sont emprisonnées. » ♦

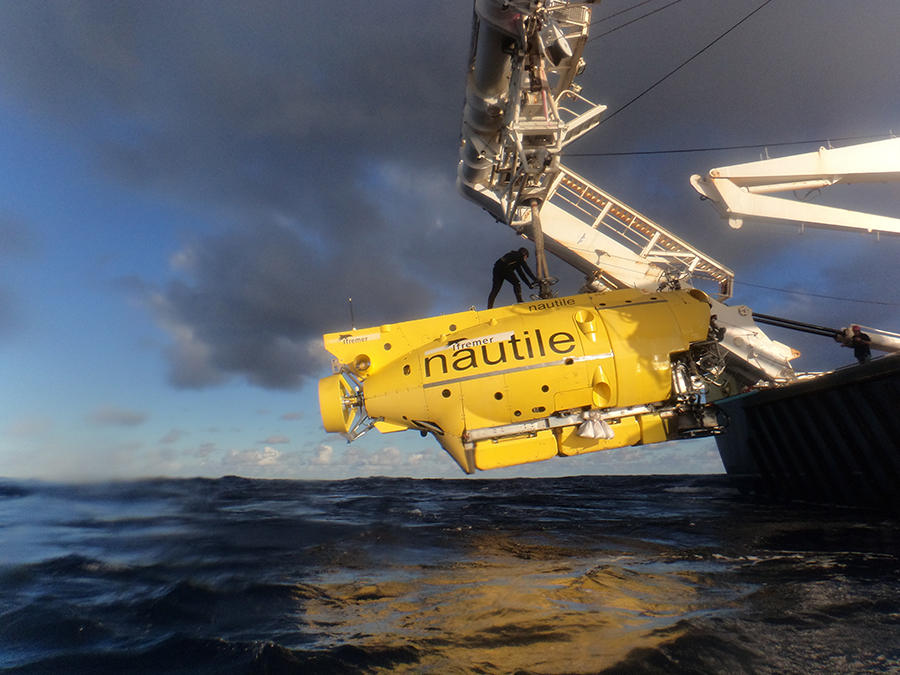

Des antibiotiques dans les abysses

Bien qu’immunologiste, Aurélie Tasiemski n’est pas ce qu’on appelle un rat de laboratoire : la chercheuse du Centre d’infection et d’immunité de l’Institut Pasteur de Lille4 n’hésite pas à plonger à plus de 3 000 mètres de profondeur, au plus près des cheminées hydrothermales situées au fond de nos océans. À bord du Nautile, un sous-marin où elle peut passer jusqu’à huit heures d’affilée avec pilote et copilote dans un habitacle de 2 mètres de large à peine, elle prélève via des bras articulés des organismes qui y vivent malgré l’absence de lumière, le manque d’oxygène et les variations extrêmes de température – l’eau qui sort des cheminées est à 350 °C ! « Tous les animaux produisent des antibiotiques naturels pour combattre les microbes de leur environnement. Ce sont ces molécules que je cherche chez les organismes vivant dans les environnements extrêmes. » Son objectif : trouver des molécules nouvelles pour la pharmacopée humaine, qui permettraient notamment de combattre les maladies nosocomiales résistantes aux antibiotiques actuels. « Nous travaillons actuellement sur une molécule produite par un ver des abysses qui va bientôt être testée chez la souris », raconte la biologiste, qui explorera cet automne les îles australes des Kerguelen. ♦

Dans les secrets de la jungle guyanaise

95 % du territoire de la Guyane est couvert de forêt dense. Aucune route n’y mène, et seuls quelques fleuves et rivières s’enfoncent dans le couvert végétal. Que se passe-t-il au cœur de cette jungle réputée vierge, que les satellites ne peuvent pénétrer ? C’est ce qu’a cherché à savoir François-Michel Le Tourneau, spécialiste des régions amazoniennes au laboratoire Iglobes5, lors d’un raid scientifique organisé à l’été 2019. Durant deux mois, le géographe-aventurier a remonté 450 kilomètres de rivières avec une équipe de légionnaires des forces armées de Guyane, alternant transport fluvial et terrestre. « On constate qu’au lieu d’être inhabitée comme on a coutume de le dire, cette zone recèle des traces archéologiques qui témoignent d’une occupation amérindienne passée, et est désormais habitée par des orpailleurs clandestins, venus du Brésil essentiellement. Les orpailleurs utilisent l’environnement forestier de façon similaire et s’installent aux mêmes endroits que les Amérindiens avant eux, près des nœuds de communication. » ♦

- 1. Unité CNRS/IRD/Université Grenoble-Alpes/Grenoble-INP.

- 2. Pour Travaux et recherches archéologiques sur les cultures, les espaces et les sociétés (unité CNRS/Université Toulouse Jean-Jaurès/Ministère de la Culture/Inrap/EHESS).

- 3. Pour Centre européen de recherche et d'enseignement des géosciences de l'environnement (unité CNRS/Inra/Aix-Marseille Université/Collège de France/IRD).

- 4. Unité CNRS/Inserm/Université de Lille/Institut Pasteur de Lille.

- 5. Pour Interdisciplinary and Global Environmental Studies (unité CNRS/ENS Paris-PSL/Université d’Arizona).

Voir aussi

Auteur

Journaliste scientifique, Laure Cailloce est rédactrice en chef adjointe de CNRS Le Journal et de la revue Carnets de science.