Vous êtes ici

La science en pôle position

La glace, mémoire des climats du passé

L’anecdote est entrée dans la légende : c’est en mettant dans son whisky un glaçon vieux de plusieurs milliers d’années et en voyant s’en échapper des bulles d’air, que le glaciologue français Claude Lorius a eu l’intuition que les glaces accumulées en Antarctique depuis des centaines de milliers d’années pouvaient contenir des gaz témoins de l’atmosphère du passé. Nous étions au milieu des années 1960.

Depuis, la science des carottes de glace a pu établir ce qui fonde la climatologie moderne. Non seulement la glace contient la mémoire des climats du passé – température et concentration en gaz à effet de serre –, mais ces deux variables sont intimement liées : une augmentation des gaz à effet de serre dans l’atmosphère signifie un réchauffement inéluctable de la planète. « Grâce aux archives glaciaires, ces carottes extraites du plus profond de la calotte glaciaire antarctique, les scientifiques ont pu reconstituer le climat des 800 000 dernières années », raconte le glaciologue et directeur de l’Institut polaire français Paul-Émile Victor, Jérôme Chappellaz. Objectif, désormais : trouver les plus vieilles glaces du continent, les oldest ice, et remonter jusqu’à 1,5 million d’années dans le passé.

Les pôles, témoins du réchauffement global

Les pôles sont aujourd’hui les régions du globe qui se réchauffent le plus. C’est particulièrement vrai en Arctique, où l’on estime que la température augmente deux à trois fois plus vite que sur le reste de la planète. Les populations autochtones habituées à chasser le phoque sur la glace le savent bien, elles qui voient la glace de mer saisonnière se former chaque hiver un peu plus tard… Mais ce réchauffement des pôles n’impacte pas que les régions polaires. Débutée dans les années 1990, la fonte lente et inexorable de la calotte glaciaire du Groenland, deuxième plus grosse masse de glace terrestre après l’Antarctique, participe directement à la hausse du niveau de la mer partout sur la planète (contrairement à la banquise, constituée d’eau de mer gelée et flottant sur celle-ci, les glaciers terrestres, en fondant, ajoutent à la quantité d’eau dans l’océan, Ndlr).

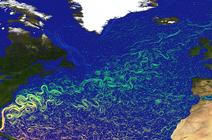

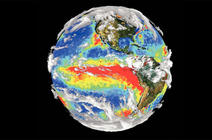

Le réchauffement des pôles a surtout une multitude d’effets sur le climat global : courants marins, circulation atmosphérique…, sont fortement dépendants de ce qu’il se passe dans les régions froides. Les circulations profondes de l’océan en sont une bonne illustration. « Prenons l’exemple du Gulf Stream, intervient Marie-Noëlle Houssais, océanographe au Laboratoire d’océanographie et du climat : expérimentations et approches numériques1. Ce courant chaud, qui garantit à l’Europe ses hivers doux, monte des régions tropicales vers les régions arctiques, où il se refroidit et se charge en sel (en se formant, la glace de mer rejette du sel dans l’océan, Ndlr). Devenu très dense, ce courant plonge au plus profond de l’océan et redescend lentement vers l’équateur. Mais le réchauffement de l’océan Arctique, provoqué notamment par la disparition progressive de la banquise, pourrait venir gripper ce mécanisme de tapis roulant. »

La glace renvoie en effet les rayons du soleil et leur chaleur vers l’espace ; avec moins de banquise, l’océan voit sa couleur s’assombrir et absorbe davantage de chaleur… Moins froide, moins chargée en sel également (du fait des apports d’eau douce liés à la fonte du Groenland), l’eau est moins dense et plonge moins volontiers vers le fond. Problème : du fait de la difficulté d’accès des régions polaires, en hiver notamment, les chercheurs manquent encore de données pour comprendre tous ces phénomènes et mieux prédire ce qu’il pourra advenir dans les prochaines décennies. Parmi les nombreuses questions qui se posent, nul ne sait par exemple pourquoi l’Antarctique, véritable « congélateur » de la planète, bien plus froid que les régions arctiques, fond plus vite qu’on l’avait imaginé il y a dix ans – un phénomène particulièrement marqué sur la vaste péninsule située au nord-ouest du continent, et qui pourrait brutalement s’accentuer dans la partie est, aujourd’hui encore relativement préservée... Les chercheurs doivent donc multiplier les observations et affiner leurs modèles.

Le projet Polar Pod, imaginé par l’explorateur Jean-Louis Étienne et mis au point avec les scientifiques, pourrait aider à combler en partie ces lacunes. « Ce navire vertical unique au monde, haut comme la statue de la Liberté, va faire le tour de l’Antarctique sans moteur, en se laissant porter par le courant marin qui tourne autour du continent, explique Cyril Moulin, directeur adjoint de l’Institut des sciences de l’Univers du CNRS. Équipé d’une nacelle pouvant héberger huit personnes, et de quantité d’instruments, il mesurera les variables océaniques et atmosphériques dans l’océan Austral, et étudiera la faune sous-marine et les craquements de la croûte océanique grâce à des sondes acoustiques. »

Un puits de pollution sous surveillance

L’Antarctique, de par son éloignement, est encore relativement épargné par la pollution... Ce n’est malheureusement pas le cas des régions arctiques, directement impactées par les activités humaines. « Beaucoup de polluants émis dans l’atmosphère, en Europe, en Asie, en Amérique…, sont transportés jusqu’au pôle Nord par le jeu des courants atmosphériques, explique Jérôme Fort, spécialiste d’écotoxicologie marine au laboratoire Littoral, environnement et sociétés2. Les courants marins, plus lents, amènent aussi leur lot de microplastiques, pesticides, métaux lourds et autres composés perfluorés... Sans oublier les fleuves russes qui se jettent dans l’océan Arctique et charrient également des polluants. C’est comme si l’Arctique agissait tel un réservoir de nos pollutions, avec une concentration bien plus importante qu’ailleurs. »

Le cas du mercure est emblématique : depuis l’ère préindustrielle, ce métal émis principalement lors des combustions d’énergies fossiles et des activités minières a été multiplié par trois dans les sédiments des lacs arctiques, et on le retrouve dans toute la chaîne alimentaire – plancton, poissons, jusqu’aux grands prédateurs (bélugas, ours, phoques…) où ses concentrations ont été multipliées par dix sur la même période. Un vrai problème pour les écosystèmes et pour la santé humaine. Avec le développement industriel dans les régions polaires, les sources de pollution locales se multiplient, ajoutant encore à ces concentrations historiques. « Le problème des polluants en Arctique est devenu critique. C’est d’ailleurs l’une des principales préoccupations du Conseil de l’Arctique, instance représentant les huit États arctiques, qui y consacre un groupe de travail permanent, alimenté par les travaux des scientifiques », rappelle Jérôme Fort.

Le dégel du pergélisol, le sol gelé en permanence caractéristique des régions arctiques et subarctiques, pose aussi problème : non content d’émettre du méthane, un gaz à effet de serre, il est soupçonné de libérer les polluants qui y sont piégés (émissions industrielles diverses, mais aussi retombées radioactives liées à Tchernobyl…).

Des écosystèmes uniques, mais menacés

Ours blanc, morse ou renard polaire pour l’Arctique, manchots Adélie ou Empereur pour l’Antarctique, sans oublier le poisson antigel de l’océan austral (le Notothenioidei), seul poisson capable de sécréter des protéines antigel..., sont quelques-unes des espèces emblématiques des régions polaires. « Ce sont des espèces adaptées aux conditions extrêmes, froid, glace, vent…, qu’on ne retrouve que dans ces milieux, raconte Jérôme Fort. C’est ce qui fait le côté unique des écosystèmes polaires, mais aussi leur grande fragilité, car ils sont beaucoup plus vulnérables au changement climatique. »

Or, si le réchauffement du climat voit migrer vers le nord un certain nombre d’espèces végétales ou animales tempérées, difficile de monter plus haut lorsqu’on est déjà dans les régions polaires. On a tous en tête l’image de l’ours blanc privé de banquise, son terrain de chasse favori… « Avec le réchauffement climatique, c’est à une véritable redistribution de la répartition des espèces qu’on est en train d’assister », confirme Laurent Chauvaud, biologiste au Laboratoire des sciences de l’environnement marin3. La moule bleue, une espèce qu’on trouve en Bretagne et dans tout l’Atlantique Nord, est désormais présente au sud du Spitzberg où elle est arrivée à la faveur d’un courant chaud. Les grandes algues migrent vers le nord, de même que le phytoplancton et le zooplancton… Les oiseaux aussi sont directement concernés par le phénomène. Ainsi, certaines espèces de goélands européens viennent désormais nicher au Groenland, entrant directement en concurrence avec les espèces arctiques.

« Beaucoup de ces espèces tempérées sont généralistes, c’est-à-dire qu’elles ont des ressources alimentaires variées. Ce n’est pas le cas des espèces arctiques, qui sont bien souvent plus spécialisées, donc plus sensibles aux perturbations », indique Jérôme Fort.

Les incertitudes sont telles que les chercheurs ont du mal à imaginer des scénarios de biodiversité pour le futur. Celle-ci va-t-elle augmenter ou, au contraire, diminuer ? Nul ne peut le dire aujourd’hui, car c’est toute la chaîne alimentaire qui se modifie. « Ça va trop vite, s’inquiète Laurent Chauvaud. Ce à quoi nous assistons, c’est à un changement drastique des écosystèmes, un véritable bouleversement. » Résultat : des pans entiers de biodiversité risquent de disparaître, alors qu’on les connaît encore si mal. « En Arctique comme en Antarctique, on sait trop peu de choses sur ce qui se passe sous la glace, quand il fait nuit durant plusieurs mois », signale le biologiste.

Des sociétés fragilisées

Quatre millions d’humains peuplent les régions situées au-dessus du cercle polaire arctique (dont 15 % appartiennent aux peuples autochtones), 52 millions si l’on élargit aux régions subarctiques. « Ce ne sont pas des territoires déserts. Il y a là-bas une grande variété de populations et de cultures, raconte Alexandra Lavrillier, anthropologue au centre Cultures, environnements, Arctique, représentations, climat. Dans les régions circumpolaires et subarctiques, on compte 110 peuples autochtones différents, Inuits, Cris, Saamis, Yakoutes, ou encore les Évènes et les Evenks avec lesquels je travaille dans l’est de la Sibérie… » Or ces populations sont directement affectées par la course au développement économique dans les régions arctiques, et voient dans le même temps leurs activités traditionnelles bouleversées par le changement climatique.

« Les populations de colons venues s’installer ces quarante dernières années peuvent trouver un intérêt aux nouveaux projets miniers, car ils ont la formation qui leur permet d’y travailler, commente Alexandra Lavrillier. Ce n’est pas le cas des peuples autochtones qui en sont réduits à constater les dégâts que ces activités causent à leur environnement : les polluants émis par les mines empoisonnent les rennes qu’ils élèvent, les pipelines coupent la route des troupeaux sauvages… » « Quant au changement climatique, il est tellement rapide qu’ils peinent à s’y adapter », ajoute l’anthropologue.

Le dégel du pergélisol, le sol gelé et dur sur lequel ont construit les humains, déstabilise les infrastructures et les habitations ; les perturbations dans le manteau neigeux et les glaces rendent difficile leur quotidien. « Quand on mène des entretiens avec eux, la plupart commencent par dire “La nature est cassée”, raconte Alexandra Lavrillier. Ce n’est pas comme si l’on basculait dans un nouveau climat, différent d’autrefois, mais avec lequel on pourrait composer. Désormais, tout est imprévisible. » Les températures se réchauffent puis se refroidissent brutalement, par exemple. Les Saamis du nord de l’Europe constatent la formation de croûtes de neige glacée qui empêchent les rennes d’accéder au lichen qu’ils vont habituellement brouter sous la neige ; les troupeaux sont affamés. « Les peuples arctiques font face à trop de pressions cumulées, conclut l’anthropologue. S’ils ne peuvent pas manifester contre le dérèglement climatique, partout en Arctique, on voit se multiplier les protestations contre le développement minier. »

Des observatoires de choix pour comprendre l’Univers

Les pôles, et notamment l’Antarctique, sont enfin des lieux privilégiés pour étudier les phénomènes géophysiques de notre planète, et observer l’Univers de manière plus générale. « À la station Concordia, située à plus de 3 000 mètres d’altitude, au cœur du continent antarctique, on enregistre tout particulièrement les fluctuations du champ magnétique terrestre et les séismes de toute la planète, raconte Cyril Moulin. Ces mesures réalisées dans une région complètement isolée apportent des informations cruciales pour mieux comprendre le fonctionnement de la Terre. » De nombreuses autres études géophysiques sont également menées, afin de percer les secrets du continent antarctique lui-même, encore mystérieux pour les géologues.

L’Antarctique est enfin un lieu privilégié pour observer le reste de l’Univers. « L’atmosphère est particulièrement sèche au pôle Sud, poursuit Cyril Moulin. Il n’y a pas de vapeur d’eau qui perturbe l’observation des étoiles. » C’est d’ailleurs à Concordia qu’a été observée la 2e exoplanète autour de l’étoile Beta Pictoris, en 2019. Autre avantage de taille : du fait de leurs conditions de vie extrêmes – froid, isolement prolongé durant l’hiver… –, les pôles permettent aux agences spatiales de mener avec les chercheurs les études biomédicales nécessaires à la préparation de leurs futures missions habitées vers Mars. La science des pôles n’a pas dit son dernier mot. ♦

-------------------------------------------------------------------------------------------

Rendez-vous : l'Antarctique à l'affiche de l'Exposition universelle

C’est une sacrée vitrine pour les scientifiques : le CNRS va participer à l’Exposition universelle qui ouvrira ses portes le 1er octobre prochain à Dubaï, pour une durée de six mois. 20 000 visiteurs par jour sont attendus dans le Pavillon France, l’un des 190 pays à participer à l’événement (un chiffre record). Situé au cœur de l’exposition permanente consacrée à la notion de progrès, l’espace CNRS, réalisé avec le soutien de l’Institut polaire français Paul-Émile Victor, fera la part belle à la recherche en Antarctique. Un dispositif vidéo et sonore immersif a été imaginé afin de plonger le visiteur au cœur du continent blanc. Le voyage commence sous la banquise, à 70 mètres de profondeur, avec la découverte de l’étonnante biodiversité des eaux australes. La visite se poursuit sur la glace, au côté des scientifiques qui œuvrent à la connaissance du continent antarctique : glaciologues, sismologues, astronomes, biologistes… À noter que la nappe sonore diffusée dans l’ensemble de l’espace CNRS sera conçue à partir d’enregistrements de la faune sous-marine australe réalisés par le biologiste Laurent Chauvaud, du laboratoire des sciences de l’environnement marin4. « Avec cette expérience immersive, notre objectif est d’éveiller la conscience du visiteur envers ce territoire de science, témoin du passé et du futur de notre planète », explique Antoine Petit, PDG du CNRS.

Exposition universelle de Dubaï. Du 1er oct 2021 au 31 mars 2022. ♦

A lire aussi : Les pôles au centre de l'échiquier mondial

Voir aussi

Auteur

Journaliste scientifique, Laure Cailloce est rédactrice en chef adjointe de CNRS Le Journal et de la revue Carnets de science.