Vous êtes ici

Les grands fonds marins : ces inconnus menacés

Temps de lecture : 17 minutes

En octobre 2022, le navire Hidden Gem (Joyau caché) a effectué sa première récolte à grande échelle de minéraux des grands fonds marins. The Metals Company, l’entreprise propriétaire du navire, a ramené à la surface 4 500 tonnes de nodules polymétalliques, des concrétions riches en métaux qui gisaient à quelque 4 kilomètres de profondeur. À la suite de ce succès technologique, l’entreprise a annoncé qu’elle pouvait commencer l’exploitation à l’échelle industrielle dès 2024. Coup de bluff ou pas, les regards se tournent à nouveau vers ces abysses recelant d’immenses trésors.

Si on en croit les argumentaires de The Metals Company, l’exploitation des minéraux du fond de la mer ne devrait pas faire polémique. Pour tirer profit des énergies renouvelables, disent-ils, il faut des batteries, et pour fabriquer des batteries, il faut du cobalt, du lithium, du manganèse, du cuivre. Leur message clé : pas de transition énergétique sans exploitation minière sous-marine.

Or, cette exploitation pourrait devenir une menace de plus sur les écosystèmes océaniques. Elle pourrait en effet mettre à mal certaines fonctions de l’océan, y compris celle de pompe à carbone.

Matières premières à foison

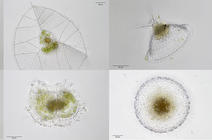

Trois gisements océaniques sont dans la ligne de mire des compagnies. Tout d’abord, les nodules polymétalliques, riches en cobalt, manganèse, nickel et cuivre. De quelques centimètres de diamètre, ces nodules ressemblent à des cailloux noirs posés sur le plancher océanique. Ils sont le fruit de millions d’années d’accrétion : les métaux dissous dans l’eau précipitent et se déposent sur la surface d’un objet dur, un coquillage, un caillou, une dent de poisson qui constitue leur noyau. Leur vitesse de formation est infiniment lente, quelques millimètres par million d’années, et pourrait être liée à l’action de certains micro-organismes.

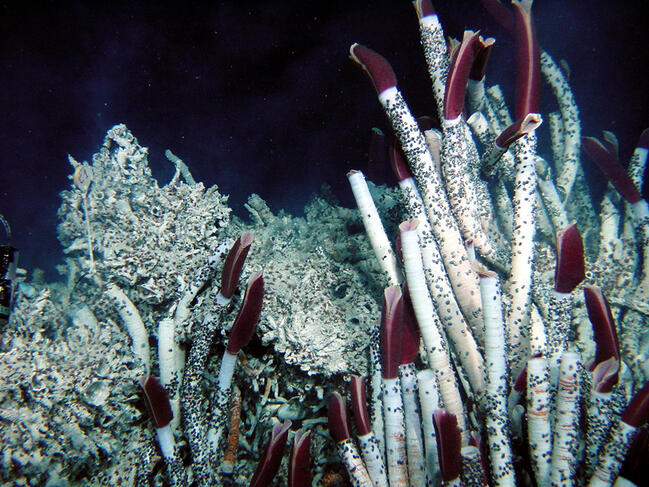

Ensuite, il y a les dépôts sulfurés. On les trouve autour des sources hydrothermales, au voisinage des dorsales océaniques. L’eau chaude et corrosive de ces sources lessive les roches de la croûte océanique et se charge en métaux et en sulfures. Lorsqu’elle jaillit du fond de la mer, au contact de l’eau froide de l’océan, les métaux précipitent et peuvent former de grands dépôts de minéraux sulfurés.

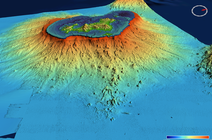

Enfin, il y a les encroûtements polymétalliques. Leur processus de formation est similaire à celui des nodules, mais il a lieu sur les flancs rocheux des monts sous-marins. Ces couches contiennent une grande variété d’éléments, le cobalt en premier lieu, et peuvent atteindre plusieurs dizaines de centimètres d’épaisseur sur des surfaces allant de quelques kilomètres carrés à plusieurs centaines de kilomètres carrés.

Impossible à l’heure actuelle de calculer l’ampleur des sources minérales des grands fonds. Cependant, les estimations de l’Institut d’études géologiques des États-Unis indiquent que la zone Clarion-Clipperton, une région au nord-est du Pacifique grande comme l’Union européenne, contiendrait 21 milliards de tonnes de nodules. Cette zone prospectée par The Metals Company recèlerait à elle seule plus de cobalt et de nickel que l’ensemble des mines terrestres. De quoi faire naître des ambitions dignes de la ruée vers l’or.

« On connaît mieux les reliefs de la Lune et de Mars que ceux des grands fonds marins », rappelle Sarah Samadi, biologiste de l’Institut de systématique, évolution, biodiversité1. En effet, seulement 5 % de la surface des grands fonds, ceux qui se trouvent à 200 mètres de profondeur au moins, a été cartographiée. Quant aux organismes qui peuplent ces abysses, notre ignorance est presque totale. C’est d’ailleurs là l’une des craintes majeures des scientifiques vis-à-vis des opérations minières : que des écosystèmes soient balayés avant même d’avoir été découverts.

Menaces sur des écosystèmes inconnus

« La principale vulnérabilité des écosystèmes profonds est le manque de connaissances, atteste Sarah Samadi. Seule une infime partie de la biodiversité a été explorée. » En effet, lorsque des chercheurs réalisent un échantillonnage d’espèces dans un milieu des grands fonds, la plupart des animaux récoltés sont inconnus. « On découvre encore de nouvelles espèces sur des échantillonnages réalisés il y a 30 ou 40 ans ! » explique la biologiste.

Dans ces conditions, impossible d’évaluer les risques de l’activité minière sur un écosystème donné. Or, il ne suffit pas de connaître les espèces pour comprendre le fonctionnement d’un écosystème. Il faut aussi définir comment elles s’adaptent à leur milieu et comment elles s’insèrent dans la grande dynamique de l’océan.

« Tout est interdépendant : hydrosphère, atmosphère, lithosphère, manteau terrestre, rappelle Mathilde Cannat, chercheuse à l’Institut de physique du globe de Paris2. On ne peut pas faire de science sans tenir compte de ces interdépendances. » Exemple de cette imbrication de différents niveaux : les systèmes de sources hydrothermales des dorsales océaniques. Pour Mathilde Cannat, ceux-ci revêtent une importance particulière : « C’est là que l’interaction entre le manteau et les enveloppes externes de la Terre est à son maximum. » La chercheuse est impliquée dans la conception et la maintenance de l’observatoire EMSO-Açores, situé sur un champ hydrothermal baptisé « Lucky Strike », sur la dorsale médio-atlantique. Cet observatoire, en place depuis plus de dix ans, vise à comprendre, entre autres, le fonctionnement de l’écosystème des sources. Les chercheurs s’intéressent à l’adaptation de la faune à ce milieu extrême, et au rôle des micro-organismes.

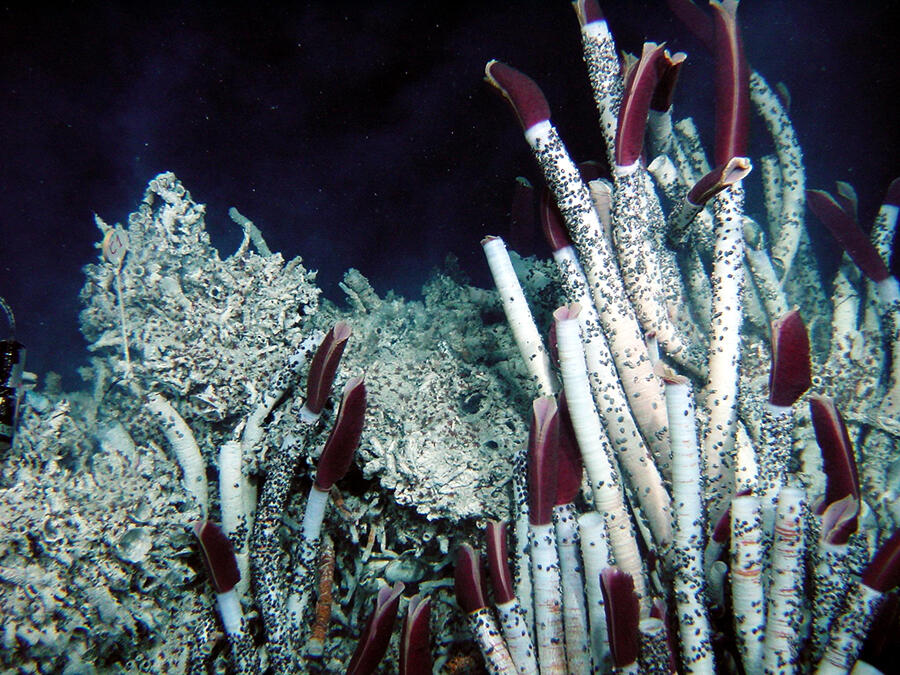

L’idée que le fond de l’océan est une vaste étendue monotone où la vie n’y prend que les formes les plus modestes n’a plus cours. Dans ces profondeurs dépourvues de vie végétale, la variété des écosystèmes n’en est pas moins saisissante. « Tous les phylums du monde animal sont représentés dans le fond de la mer », rappelle Sarah Samadi. Certains de ces écosystèmes ont captivé l’imagination des chercheurs, comme ceux des célèbres fumeurs noirs des dorsales océaniques où se concentrent vers tubulaires géants, palourdes et crabes blancs. Avant leur découverte dans les années 1970, personne n’aurait pensé qu’une activité aussi frénétique pouvait avoir lieu en l’absence de végétaux et de photosynthèse. C’était sans compter, bien entendu, sur ces bactéries chimiosynthétiques qui tirent leur énergie des sources hydrothermales.

Mais les écosystèmes des dorsales ne sont pas les seuls qui méritent l’attention des scientifiques. Par exemple, les monts sous-marins, ces montagnes ou volcans qui s’élèvent du plancher océanique, constituent des havres de biodiversité. En effet, ces reliefs fournissent des supports variés à de nombreuses espèces fixes, coraux, éponges, vers tubulaires, qui à leur tour attirent des animaux pélagiques. Dans les profondeurs, là où une hétérogénéité rompt le paysage, le nombre d’espèces se multiplie.

Une épave, par exemple, peut devenir le support d’un récif corallien d’eau profonde. Une carcasse de baleine attirera une foule d’espèces. Dans les plaines abyssales, un simple nodule polymétallique posé sur le fond peut fonder une petite oasis de vie. En effet, il offre un point d’appui aux animaux sessiles (qui vivent fixés à un substrat, Ndlr), éponges, vers tubulaires, anémones, et constitue un abri sous lequel les animaux du fond peuvent se cacher.

Aussi fascinants soient-ils, ces environnements restent très difficiles à étudier. Les chercheurs voudraient les observer longuement, et suivre leur évolution sous l’effet du changement climatique ou suite à une perturbation, mais les difficultés d’accès rendent l’entreprise peu aisée. « Il y a moins de vingt sites dans le monde situés au-delà des 500 mètres de profondeur qui sont revisités fréquemment », explique Nadine Le Bris, professeure en écologie marine à Sorbonne Université, qui étudie depuis douze ans, au Laboratoire d’écogéochimie des environnements benthiques3, les réponses de massifs coralliens méditerranéens face aux pressions anthropiques.

Dégâts à large échelle

L’impact environnemental d’une éventuelle opération minière pourrait se faire sentir sur de grandes échelles. Prenons par exemple l’extraction des nodules. Celle-ci remue de grandes quantités de sédiments qui forment des panaches pouvant voyager sur des centaines de kilomètres et à travers toute la colonne d’eau. « Ces panaches peuvent affecter les espèces suspensivores comme les coraux et les éponges. Ils pourraient aussi encrasser les organes respiratoires des poissons. La turbidité pourrait aussi mettre en péril les larves qui sont en suspension dans l’eau », prévient Nadine Le Bris. L’exploitation des amas sulfurés pourrait rejeter des contaminants dans l’eau. En effet, ces dépôts contiennent des métaux toxiques tels que le plomb, le cadmium ou le mercure.

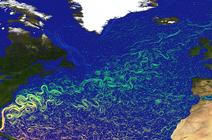

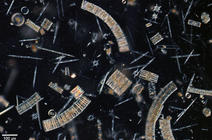

« On a tendance à considérer l’océan comme un immense bécher où tout se dilue et où rien n’a de conséquences. Ce n’est pas vrai. Les masses d’eau océaniques ne se mélangent pas si facilement et les courants marins peuvent transporter la pollution sur de longues distances », explique l’enseignante-chercheuse. Une autre source d’inquiétude majeure concerne le stockage du carbone de l’océan, sachant que celui-ci absorbe un tiers de nos émissions de CO2. Dans les couches superficielles de l’océan, le phytoplancton prélève une partie du carbone dissous dans l’eau pour se développer. Au fil des chaînes alimentaires, une partie de cette matière organique finit par tomber au fond de l’océan où elle est stockée durant des millénaires.

Les mécanismes de cet échange de carbone entre différents niveaux de l’océan ne sont pas encore bien élucidés. Néanmoins, il ne s’agit pas d’un phénomène passif : animaux et micro-organismes, chacun y joue son rôle. Or, pour Nadine Le Bris, « l’exploitation minière, en perturbant ces communautés, pourrait affecter les flux de carbone ». De la même manière, le labourage de grandes étendues du fond marin pourrait libérer dans l’eau de grandes quantités de carbone pris dans les sédiments. Pour quantifier ces processus, les chercheurs manquent cruellement de données. Comme l’explique Sarah Samadi, pour vraiment mesurer les impacts environnementaux, « il nous faut une vision beaucoup plus globale et comprendre comment s’imbriquent les différents niveaux et les différents écosystèmes ». Voilà pourquoi, invoquant le principe de précaution, plus de 700 experts en sciences de la mer ont signé une déclaration appelant à un moratoire sur l’exploitation minière en eau profondes. Et sur ce terrain, ils ne sont pas seuls.

Polémiques à l’échelle mondiale

L’Autorité internationale des fonds marins (AIFM), l’organisation chargée d’encadrer l’exploitation minière des grands fonds et qui se réunit de 10 au 28 Juillet 2023 à la Jamaïque, pourrait autoriser l’exploitation minière dès cette année. Est-ce à dire que les compagnies minières vont s’engouffrer immédiatement dans la brèche ?

« Je préfère être prudent, tempère Pierre-Yves Le Meur, anthropologue de l’unité Savoirs, environnement et sociétés4 et spécialiste de la gouvernance des ressources minérales terrestres et marines. Dans les années 1960, on pensait que cette exploitation allait démarrer puis il ne s’est rien passé. Plus tard, dans les années 2000, la compagnie qui était prête à se lancer dans l’extraction de métaux dans les eaux de la Papouasie-Nouvelle-Guinée a fait faillite. »

Pour Sophie Gambardella, chercheuse au laboratoire Droits international, comparé et européen5, juriste et spécialiste des régulations portant sur la mer, il reste encore trop de questions ouvertes pour croire à un début imminent de l’exploitation minière. Par exemple, celle de la répartition des bénéfices de ces opérations. Les fonds marins sont un patrimoine de l’humanité et tout ce que l’on en tire doit être partagé équitablement entre les nations. « Les pays développés pensent qu’un transfert de technologies et de capacités vers les pays du Sud est le bon modèle. Les pays du Sud, eux, voudraient plutôt combiner une répartition monétaire et non-monétaire. »

Autre point de tension : les règles qui encadrent l’exploitation. L’AIFM a construit des instruments visant à limiter les risques, d’abord de l’exploration, et ensuite de l’exploitation des grands fonds. Mais voilà, « ces instruments soulèvent des questions. En principe, c’est à l’exploitant de faire remonter à l’AIFM les données relatives aux impacts environnementaux de l’activité. Mais en pratique, force est de constater que la transparence des compagnies n’est pas toujours totale », explique Sophie Gambardella.

Il n’est même pas sûr que ces opérations soient rentables et compétitives face aux mines terrestres. The Metals Company a subi de durs revers financiers après son coup d’éclat de 2022, et pourrait ne pas avoir les épaules assez solides pour se lancer dans des opérations d’échelle industrielle. « Il y a probablement une dimension spéculative dans ces opérations, y compris, sans doute, dans le cas de The Metals Company », considère Pierre-Yves Le Meur.

Dans les instances internationales, le débat reste très vif. Les nations du Pacifique, là où se trouvent les concessions minières les plus convoitées, sont divisées. « Certains pays sont contre, comme Fidji ou Palau, qui promeut sa biodiversité et son tourisme vert. D’autres sont pour, comme les îles Cook qui veulent commencer l’exploitation dans leur zone économique exclusive. Entre les deux, il y a Tonga qui pense développer l’activité tout en respectant des zones protégées, ou encore Nauru, qui vise les eaux internationales », explique Pierre-Yves Le Meur. Quant aux territoires français du Pacifique, la Nouvelle Calédonie, la Polynésie et Wallis et Futuna, ils se sont positionnés clairement en opposition à l’activité minière. Ce que le président Emmanuel Macron a fait à son tour, au nom de la France, en novembre dernier lors de la CO27 à Sharm el-Sheikh. Une douzaine d’États se sont déjà exprimés en faveur d’un moratoire sur l’exploitation des grands fonds marins avec le soutien de nombreuses ONG et de multinationales telles que Google ou Renault.

Nul ne doute que les prochaines réunions de l’AIFM seront chahutées. Difficile de faire des prédictions vu le contexte, mais il se pourrait que les chercheurs n’aient pas à croiser, lors de leurs prochaines missions océanographiques, de grands vaisseaux miniers. ♦

------------

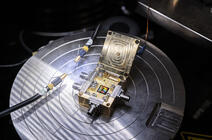

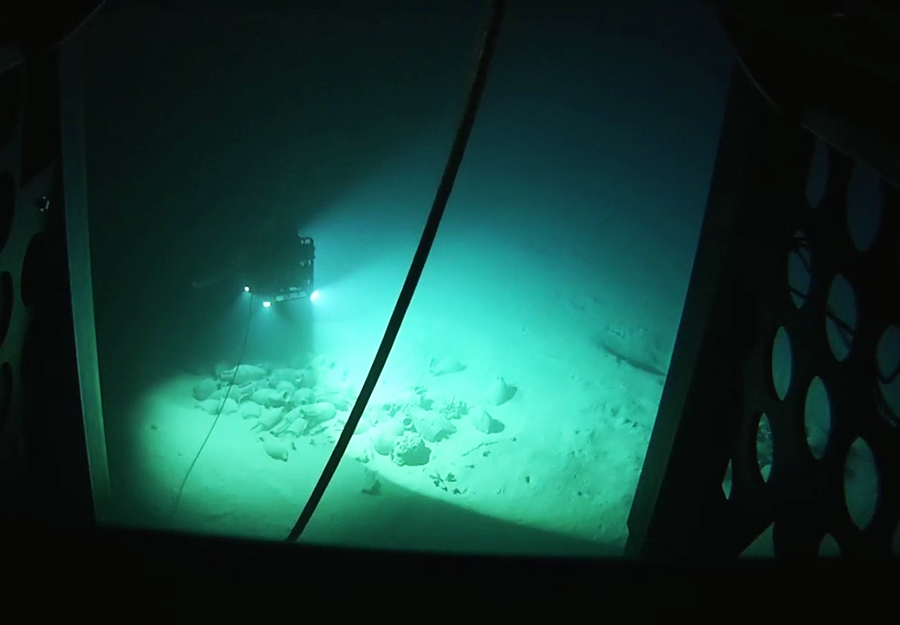

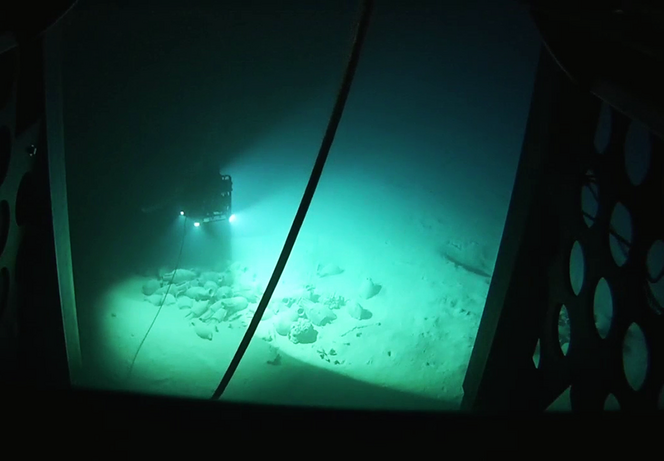

Arthur, le robot archéologue

Ne tenant pas plus de place qu’une machine à laver, Arthur « est le plus petit robot téléopéré capable de plonger à 2 500 mètres de profondeur », assure Vincent Creuze, le chercheur du Laboratoire d’informatique, de robotique et de microélectronique de Montpellier6 qui l’a conçu. Depuis 2022, Arthur assiste les archéologues du Drassm, le Département des recherches archéologiques subaquatiques et sous-marines, dans l’exploration des épaves et autres sites archéologiques immergés. Ses performances en matière d’imagerie et sa capacité à récolter des échantillons en douceur font de ce robot archéologue un instrument de choix pour l’étude des écosystèmes. Voilà pourquoi le Drassm associe à ses missions des biologistes marins. Ainsi, grâce à Arthur, Nadine Le Bris, du Laboratoire d’écogéochimie des environnements benthiques7 peut étudier les coraux qui fleurissent sur les épaves profondes de la Méditerranée. Grand atout de ces récifs artificiels : il suffit de dater l’épave pour déterminer la vitesse de croissance des coraux et le temps de maturation de ces écosystèmes.♦

----------------------------------------------------

Un programme pour les grands fonds

Lancé cette année, le Programme et équipement prioritaire de recherche (PEPR) d’accélération Grands fonds marins vise à donner un nouvel élan à la recherche scientifique sur l’océan profond. Financé à hauteur de 50 millions d’euros sur neuf ans, le programme permettra de mieux structurer la communauté scientifique. « Avant de faire les appels à projets, nous voulons co-construire les grands axes de recherche de façon interdisciplinaire, autour de deux défis étroitement imbriqués : un défi à dominante sciences de la vie et un défi à dominante sciences humaines et sociales », explique Pierre-Yves Le Meur, co-coordinateur du programme avec Mathilde Cannat, chercheuse à l’Institut de physique du globe de Paris8 et Jean-Marc Daniel de l’Ifremer. « On ne veut pas faire de la science qui reste dans les revues spécialisées, affirme Mathilde Cannat. On veut une science qui aborde les questions que devraient se poser les décideurs et ceux qui établissent les normes de protection des océans. » Un objectif ambitieux pour lequel les scientifiques s’efforceront de tisser des liens avec des ONG, des services de l’État ou encore, des autorités coutumières des différents peuples du Pacifique. ♦

À voir

Notre reportage sur la mise à l'eau de BathyBot, le robot des profondeurs

Pour aller plus loin

Retrouvez tous nos contenus consacrés à l'océan dans notre dossier « L'océan, un monde à découvrir »

- 1. Unité CNRS/EPHE-PSL/MNHN/Sorbonne Université.

- 2. Unité CNRS/Institut de physique du globe.

- 3. Unité CNRS/Sorbonne Université.

- 4. Unité Cirad/IRD/UM3.

- 5. Unité CNRS/Aix-Marseille Université/Université de Toulon.

- 6. Unité CNRS/Université de Montpellier.

- 7. Unité CNRS/Sorbonne Université.

- 8. Unité CNRS/Institut de physique du globe.